オーディオのRCAケーブルを自作しました。

以前より自作ケーブルでしたが、低音がでて古い録音のCDも

かなり楽しめるケーブルが出来たので、公開します。

線材は真鍮です。ダイソーです。

小型スピーカーやアルテックの様なf0 の高いスピーカーで低音が出ます。

高音は良い艶が出ます。

少し低音の出ない小型スピーカーに最適です。

驚くケーブルです。

ケーブルは調整機能がありますが、クオリティーUPの機能はありませんので。

電線病には罹らないでください。あくまで調整する機能です。

写真では赤ケーブルが今回のケーブルです。

真鍮の線は0.55mmダイソーです。

右側は今までのリファレンスケーブル(自作)です。

リファレンスは同軸ケーブルです。かなりいい音です。

しかし今回のケーブルのような低音の分解能は有りません。

良い低音が赤ケーブルで聴けます。

ケーブルの被膜の影響を少なくするために、緩めの収縮チューブを

被せています。また音圧の共振を避けるために、軽く作っています。

ケーブルはできる限り短い方がいい音です。

The beatles 赤desk が素晴らしい

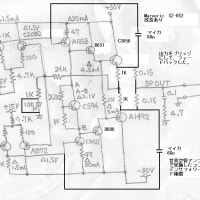

今までのリファレンスケーブルより低音が出るのはなにが影響するのか?

ケーブルの音の理論で、ACOUSTIC REVIVEが網線、撚り線では、電子の移動中に

ケーブル素線のインターチェンジが不規則に発生して、これが状態の安定度を

損ない、ノイズの発生になると提案しています。

同軸単線ケーブルでも、外側はアルミの箔と撚り線ですので、ACOUSTIC REVIVEの

提案していることが起こっているのでしょう。

ここで、なぜ真鍮なのか?

電子の移動に安定度を求めると、銅は表面の酸化が有ります。銀はかなり急速に表面が酸化します。

それに比べ真鍮は表面が平坦できれいな状態です。ニッケルメッキ銅線も同様と思います。

金額の問題がなければ、金やプラチナは安定度で素晴らしい物があります。

電子の移動を考えれば、通常使用されていますが、銅の表面の安定度を維持することは、難しいです。

半田付けの問題が有りますが、ステンレスは可能性はあります。

とにかく真鍮は面白いです。

このケーブルの音は、ケーブルのデジタルアンプみたいな衝撃です。

弾む低音がでるケーブル??なにそれです。

簡単にできますので、実験してみてください。

調べてみますと、”通電してみんべ”のWebで、エナメル線のオーディオケーブルを実験しています。

”サウンドジュリア”も同様です。

考えてみますと、真空管アンプの配線はスズメッキ単線で、絶縁が必要な場合、

エンパイヤチューブを被せていました。ビニール線はありましたが、アンプ内部配線には

使わなかったです。その頃より、ビニール線は音が悪いと言っていたような。

今は、コネクトケーブルで単線の使用は少数です。

単線の影響ですが、電磁気学的な影響は聴こえないと思います。

一番の影響は、機械振動によるノイズの発生(発電作用)です。

マイクケーブルを曲げるとかなりの音がでますがその作用です。

誘電体の変形と発電作用、撚り線ならば線どうしの摩擦による発電作用です。

金属の純度の変化は、機械性能の変化(柔らかくなる)が支配的と思います。

純度による、抵抗値の低下は聴こえないほど小さいです。

釣鐘の良い響きは、昔から追求されてきました。結局は、銅に大量の金、銀を

混ぜる方法らしいです。あまり画期的発見はなさそうですし、今と変わらないかも。

以前より自作ケーブルでしたが、低音がでて古い録音のCDも

かなり楽しめるケーブルが出来たので、公開します。

線材は真鍮です。ダイソーです。

小型スピーカーやアルテックの様なf0 の高いスピーカーで低音が出ます。

高音は良い艶が出ます。

少し低音の出ない小型スピーカーに最適です。

驚くケーブルです。

ケーブルは調整機能がありますが、クオリティーUPの機能はありませんので。

電線病には罹らないでください。あくまで調整する機能です。

写真では赤ケーブルが今回のケーブルです。

真鍮の線は0.55mmダイソーです。

右側は今までのリファレンスケーブル(自作)です。

リファレンスは同軸ケーブルです。かなりいい音です。

しかし今回のケーブルのような低音の分解能は有りません。

良い低音が赤ケーブルで聴けます。

ケーブルの被膜の影響を少なくするために、緩めの収縮チューブを

被せています。また音圧の共振を避けるために、軽く作っています。

ケーブルはできる限り短い方がいい音です。

The beatles 赤desk が素晴らしい

今までのリファレンスケーブルより低音が出るのはなにが影響するのか?

ケーブルの音の理論で、ACOUSTIC REVIVEが網線、撚り線では、電子の移動中に

ケーブル素線のインターチェンジが不規則に発生して、これが状態の安定度を

損ない、ノイズの発生になると提案しています。

同軸単線ケーブルでも、外側はアルミの箔と撚り線ですので、ACOUSTIC REVIVEの

提案していることが起こっているのでしょう。

ここで、なぜ真鍮なのか?

電子の移動に安定度を求めると、銅は表面の酸化が有ります。銀はかなり急速に表面が酸化します。

それに比べ真鍮は表面が平坦できれいな状態です。ニッケルメッキ銅線も同様と思います。

金額の問題がなければ、金やプラチナは安定度で素晴らしい物があります。

電子の移動を考えれば、通常使用されていますが、銅の表面の安定度を維持することは、難しいです。

半田付けの問題が有りますが、ステンレスは可能性はあります。

とにかく真鍮は面白いです。

このケーブルの音は、ケーブルのデジタルアンプみたいな衝撃です。

弾む低音がでるケーブル??なにそれです。

簡単にできますので、実験してみてください。

調べてみますと、”通電してみんべ”のWebで、エナメル線のオーディオケーブルを実験しています。

”サウンドジュリア”も同様です。

考えてみますと、真空管アンプの配線はスズメッキ単線で、絶縁が必要な場合、

エンパイヤチューブを被せていました。ビニール線はありましたが、アンプ内部配線には

使わなかったです。その頃より、ビニール線は音が悪いと言っていたような。

今は、コネクトケーブルで単線の使用は少数です。

単線の影響ですが、電磁気学的な影響は聴こえないと思います。

一番の影響は、機械振動によるノイズの発生(発電作用)です。

マイクケーブルを曲げるとかなりの音がでますがその作用です。

誘電体の変形と発電作用、撚り線ならば線どうしの摩擦による発電作用です。

金属の純度の変化は、機械性能の変化(柔らかくなる)が支配的と思います。

純度による、抵抗値の低下は聴こえないほど小さいです。

釣鐘の良い響きは、昔から追求されてきました。結局は、銅に大量の金、銀を

混ぜる方法らしいです。あまり画期的発見はなさそうですし、今と変わらないかも。

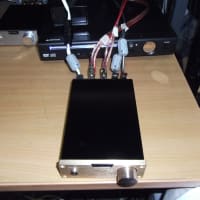

実に楽しく音楽が聴けるので感動しました、

ホールいっぱいに素晴らしく拍手が鳴り響き、主役は勿論ですが以前の音量よりも周りが盛り上がって聴こえる様です、

今回ダイソーでは手に入れることが出来ず、手芸屋さんに出向きました

変なおじさん恥ずかしかったです、4.5ミリを手に入れました

手抜きで、ピン背後ののカバーは使わず保護は包帯で全体を包み、木綿の糸で軽くくくりました、

ハンダした、ヘッドピンの部分は振動止めの為にすきまパテで埋めてあります

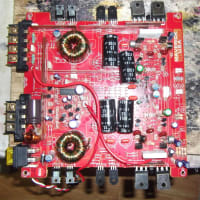

altec 604-8G をマルチアンプてみ駆動しているため

プリからチャンデバ、パワーアンプ二台、にCDプレーヤー

全てこのピンケーブルで統一しました、

また報告します