(その2)からの続きです。

[4分の3拍子]

さて、その渚ですが。

岡崎さん、伊吹先生をご存じだったんですか?

前に、店に誰もいなかった時、早苗さんのパンをあげたんだ。

渚ちゃんのボーイフレンドだったんですか。

違いますっ!

…即答。

あっ、いえ!わたしが岡崎さんを嫌いという意味ではなく!

その…岡崎さんにはもっと素敵な人が…

もうおつきあいしてる方がいらっしゃるんですか?

いやいや。そんな相手は、いませんけど。

…そうなんですか?

チャンスですね、渚ちゃん。

はっ!…は…はっ…は、い、いまのは聞かなかったことにして下さい!

渚ちゃん、可愛いですよね。

可愛すぎます、渚!

もうまじでやばいくらい可愛いです。

そ、そうだ!先生こそ、御婚約おめでとうございます!

のところの口の形とかも、ちょーいい感じ。

このシーンのBGMは、第1回、古河家食卓(「ぐー」のとこ)でのBGMと同じもの。

第1回感想では、この曲のことを、ぼくは「パットメセニー風8分の6拍子」と書きましたが、これは8分の12拍子と書くべきだったかも…と思ったら、あれ?そう書いてる。

書きなおしたのかな…たしか最初は8分の6拍子と書いたような気がするのですが。

というか、この曲。

8分の5拍子と8分の7拍子からなる変拍子なのかしらん。

Aメロ(イントロ?)、つまり、

第5回、公子さんの家の前でのシーンで言うと、

「先生!こんにちは、古河です」から

「その…岡崎さんにはもっと素敵な人が…」までの部分、

第1回、古河家食卓のシーンで言うと、

「当り前だ。娘の友だちを粗末に扱うもんかよ」「ぐー」から

「大宇宙銀河。いい名前だろ?」までの部分、

ここのメロディーを聴くと、

|6/8 + 6/8|5/8 + 7/8|

なのかな、と思ったりもします。

でも、ここのベースやトライアングルを聴くと、むしろ、

8分の7拍子+8分の5拍子かな、とも思ったり。

というか、みなさんは「8分のなんとか」ではなく、「4分の4拍子」、すなわち「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」なんじゃないのと仰るかもしれません。

じつは実際はぼくにも、そのように「4分の4拍子」に聴こえています。

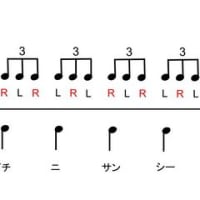

こんな感じですね。

これの、3連符(「タタト」と書いたやつ)のアクセントが、変なとこ面白いところにくるメロディーでありトライアングルのリズムである、と考えた方が自然かもしれません。

では、この「4分の4拍子」をなぜ「8分の6拍子」とか書いたかといいますと、これは、便宜上の理由からです。

3連符を書くときには、上のように、音符の上に「3」と書かなくてはなりません。

ですので、この曲の楽譜を書くとしたら、曲の始めから終りまでずっと3連符が続きますので、延々と何個も何個も「3」をつけていかなくてはいけなくなります。

それは、かなり大変です。

そこで、もっと楽に書くために、3連符の1音(「タ」とか「ト」とか)を8分音符1個と考えてしまうのです。

さきほどの例の中には、「タ」とか「ト」が全部で12個あります。

したがって変換後は、次の図のように、8分音符が全部で12個、つまり8分の12拍子となるわけです。(ただし、8分の6拍子が2小節あるとして書きました)

こう書くと、いちいち「3」をつける必要がなくなります。

とても書きやすい、というわけです。

元々は3連符ひとかたまり(タタト)が、4分音符1個分(イチとか二とか)でした。

ですので、8分音符に変換後は、8分音符3個で「イチ」とか「二」になります。

つまり、符点4分音符1個が「イチ」とか「二」になるわけです。

本来は、やはり、小節数を変えたくはないので、これは「8分の12拍子」が1小節と書くべきところなのだろうなと思います。

しかし、ぼくやぼくの周りの連中は、この曲のような感じのリズム、じつはこの曲は後述するように「4分の3拍子」を感じることができるのですが、そのようなリズムのものを、昔からなぜか「ハチロク」と呼んできていますので、ここでは「8分の6拍子」が2小節、とさせて下さい。

実際、この曲は、4分の4拍子(8分の12拍子)のアクセントが面白いところにあるだけでなく、明らかに途中に「8分の5拍子」や「8分の7拍子」の小節を含んでいます。

Aメロ(イントロ)からBメロに移るとき、

また、BメロからAメロに戻るとき、

これらのときに、「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」とリズムをとっていると、ズレてしまうことにお気づきでしょうか。

第5回、公子さんの家の前で言えば、

「もうおつきあいしてる方がいらっしゃるんですか?」から「いやいや。そんな相手はいませんけど」に至る箇所(AメロからBメロへ)、

第1回、古河家食卓で言えば、

「俺の名前は岡崎朋也だ!」「うるせえ野郎だなあ」

のところ(AメロからBメロへ)、

これらのところを、「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」とリズムをとっていると、ズレてしまいませんか?

これは、ここが、

…|6/8 + 6/8|6/8 + 5/8|Bメロ開始|…

と、最後だけ8分の5拍子になる変拍子だからです。

BメロからAメロへ移るところも変拍子です。

第1回、古河家食卓での、

朋也のおかわりから渚の微笑み、「サンキュー。ここまでくれば道がわかる」に至る箇所(BメロからAメロへ)は、

…|6/8 + 6/8|6/8 + 7/8|6/8 + 6/8|6/8 + 6/8|Aメロ開始|… (← 2007-11-16 01:50 訂正しました。)

のようになっています。

ここで面白いのは、AメロからBメロへ移る際に8分音符1個分少なくなってズレてしまったのが、BメロからAメロに移るときに8分音符1個増える結果、元に戻るというところです。

ちょっとわかりづらいかもしれませんが、トライアングルのリズムパターンに注目してみて下さい。

AメロとBメロではリズムパターンが異なっているように聴こえると思います。

しかし、じつは、このトライアングルのリズムパターンは曲中ずっと、同じなのです。(← 2007-11-16 01:50 訂正しました。「ほぼ同じ」でなく、「完全に」同じです。)

AメロとBメロのトライアングルのリズム譜を書くと、次のようになります。

Aメロで一番最初にあった4分音符は、Bメロにおいては、8分音符ひとつ分ズレています(赤矢印)。

のみなず、そのあとに続く音符も、すべて等しく8分音符ひとつ分、綺麗にスライドしていることがわかると思います。

AメロからBメロへ移る際、前述のようにAメロ最後の小節は、8分の5拍子になります。

そのため、上図Aメロの一番最後の4分音符は8分音符になります。

余ったもう半分の8分音符は、はじき出されてBメロの一番最初にやってきます。

したがって、Bメロでのリズムパターンは、Aメロのそれとちょうど8分音符ひとつ分だけスライドしたものになるわけです。

BメロからAメロへ移る際は、その逆のことがおこります。

Bメロラストは途中の小節で、8分の7拍子を含みます。

ですので、先ほどとは逆に、上図Bメロの最後の小節に、一番最初の8分音符が吸収されます。

それにしたがい、つづく音符もすべて8分音符ひとつ分スライドします。

結果として、Aメロのリズムパターンに戻るというわけです。

このようにして、「リズムパターン」はずっと一定なのに、「拍子」がズレるために、あたかも違うパターンであるかのように聴こえるのです。

てりぃさんは、第3回レビューにおいて次のようにお書きになりました。

(てりぃさんの「Old Dancer's BLOG」、『CLANNAD 第3回「涙のあとにもう一度」』より)

>>オレもそうだからな…同じ場所にいる。

>再スタートを切るにあたり、二人の関係を朋也が明示した言葉です。

>この先、どんどん深化していくはずの、この「同じ」という言葉…。

>原作未プレイの方は、心の中に深く刻み込んでおいて損は無いですよ。

>保証します。

一見、違うように見えて、じつはずっと一定の「同じ」リズムを刻んでいたもの。

あるいは、状況や環境(拍子)が変わっても、ずっと「同じ」であり続けるもの。

このBGM「田舎小径」(さかなやさん、ありがとうございます!きっと教えて頂けるだろうと、秘かに期待しちゃっていましたw)。

この曲のトライアングルは、そのような、じつは「同じ」であるものを表している、というのは穿ちすぎでしょうか。

さて、この「田舎小径」は、第5回中もう1シーンで使われます。

なあ、いい加減に元気出せよ。

風子は元気です。

そうは見えないから言ってるんだ。

仕方ないです。

三井さんとは入学式の日に、ちょっと話しただけで、

名前を覚えていてもらえただけでもよかったです。

風子は1度も授業に出ていないし…

ただ美術室で木のかけらを拾って、

空いている教室でヒトデを彫っているだけですから。

…風子も、1度だけでも授業に出てみたかったです。

よし!杏と春原に電話だ!

授業風景のシーンです。

「田舎小径」の別バージョン。

中南米の民族音楽風、「アンデス山脈」辺り?

そんな感じのアレンジです。

この授業シーンで、何故この曲が使われているのでしょうか。

この曲は、前述のように、その大半が8分の6拍子からなります。

8…

6…

この数字が意味するものは…

渚、朋也、風子、春原…

そう!これは「渚、朋也、風子、春原、杏、椋、智代、ことみ」の「8人」中「6人」が一堂に会するということ!だから「8分の6」の曲だったということなんだよ!!

Ω ΩΩ<な、なんだってー!

…有紀寧は?という声は聞かなかったことにして進めますw

この「8分の6拍子」の曲は、前述のように、自然に聴けば「イチ、二、サン、シー、…」と「4分の4拍子」を感じるわけですが、じつは、「イチ、二、サン、イチ、二、サン、…」と「4分の3拍子」として捉えることもできます。

これは次のように説明できます。

上の方でこの「8分の6拍子」の譜面を書く際、8分音符3つでひとつの単位(イチとか二とか)にしました。

これは、元の「4分の4拍子」で3連符(タタト)ひとかたまりが、ひとつの単位になっていたことからきます。

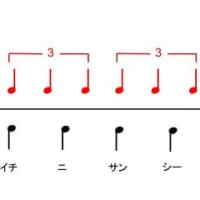

さてここで、「8分の6拍子」を、8分音符ふたつずつに区切ってみましょう。

つまり、下図のように、「赤色8分音符+黒色8分音符」という具合にです。

この「赤色8分音符+黒色8分音符」を「ひとつの単位」として捉えなおすと、「8分音符1個+8分音符1個」で「4分音符1個」が単位となります(下図)。

そうすると、これは、1小節中に4分音符が3つ。

つまり「4分の3拍子」に他なりません(下図)。

早苗さんによる「授業」は、因数分解をやっていたことから数学のようです。

数学においては、8分の6は、

6/8=3/4

と「約分」することができます。

音楽の「拍子」は、一般に、勝手に「約分」してはいけないとされます。

しかし、上のようにして「8分の6拍子」を「4分の3拍子」と捉えること、つまり見かけ上「約分」することができます。

実際、このシーンでの「田舎小径」は、「4分の3拍子」に感じたくなる箇所が、いくつかでてきます。

最も決定的なところは、

磯貝風子です!好きなものはヒトデです!

はい。よく出来ました。

の直後から。

風子ちゃん。

早苗さんの呼びかけと同時に、この曲は「4分の3拍子」になります。

風子ちゃん、ここにいる人たちはみんな、

風子ちゃんのクラスメートで、お友だちなんですよ。

そして風子の「満面の笑み」を通って、

仲良くしましょうね、みなさん。

はーい。

それでは授業を始めましょう。委員長。

え…?

まで。

杏の「号令よ、号令」の直前まで、です。

この「4分の3拍子」のリズムは、元々の「4分の4拍子」で考えると、「2拍3連」になります(下図の赤色)。

「2拍3連」は、ポリリズム(このように「4拍子」と「3拍子」が同居するようなリズム)の基本中の基本といえるものです。

はーい。授業を始めますよー。

早苗さんではないですが、今日はひとつ、皆さんにこの「2拍3連」を体感・習得していただきたく思います。

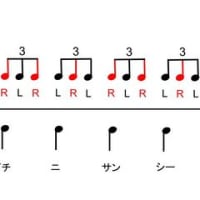

まずは、4分の4拍子で次のように「3連符」を、両手で叩いてみて下さい。

机の上を叩いてもいいですし、膝の上とかでもよいでしょう。

図中、「R」が「右手」で、「L」が「左手」の意味です。

両手で「交互」に。

ゆっくりから始めて、だんだんと、速くでもできるように、といってもこの「田舎小径」のテンポほどでなくて、もう少しゆっくりでいいです。(そんなの無理!できない!という方は、譜面が出なくなるまで下に進んでみて下さい)

4分音符(イチ、二、サン、シー)と重なるところを強く叩く(アクセントをつける)と、やりやすいと思います(下図赤色)。

アクセントが右・左交互にやってくるので、難しいかもしれません。がんばって!

ゆっくりからでよいですので。

と同時に、この4分音符(イチ、二、サン、シー)のところを、足でリズムをとれたら、ちょーイイ感じです(そこまで出来なくても問題ありません)。

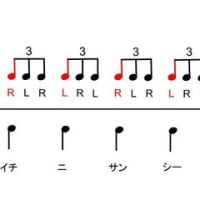

さて、これができるようになったら、次に「右手」のみに注目してみて下さい。下図のように。

この「右手」すべてにアクセントをつけられますでしょうか(下図赤色)。

しかし、右・左交互にやってくるより、むしろ簡単かもしれません。

この赤色アクセントの右手が、「2拍3連」に他なりません。

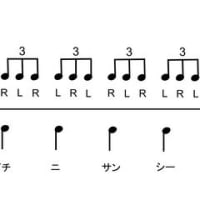

4分音符(イチ、二、サン、シー)のところを、足でリズムをとりながら、2つの譜例を交互に叩けたら、もう立派に「ポリリズム」を習得できているといっても過言ではないかもしれません。いえ!(ry

(改めて譜例1、2。これを交互に)

ちょっと、リズムを叩くのとかできないかも…ちょっと苦手…という方は、次を読むというか唱えるというかしてみて下さい。

できるだけテンポを崩さず。

タタトタタト タタトタタト タンタンタン タンタンタン

この後半の「タンタンタン」が「2拍3連」です。

(たぶん上手くいく…はず…)

さて、この「2拍3連」を介して、4分の4拍子(8分の6拍子)は、4分の3拍子へとリズムチェンジすることができます。

前述のように、この授業風景シーンの「田舎小径」で、4分の3拍子が決定的なのは、風子の自己紹介後、早苗さんの「風子ちゃん」の呼びかけからですが、そこに至る前から、「2拍3連」が随所に顔を出し、「4分の3拍子」を誘っています。

緊張する風子が教室に入れないでいるとき、

ふぅちゃん!来て下さい。もうすぐ授業が始まりますよ!

こっち、こっち!

早く来いよ!

みんなの誘い。

このバックのギターのカッティングに「2拍3連」が含まれます。

自己紹介中。

先生。春原くんはアホです。

以降、朋也の自己紹介が終わるまで。

ここにも「2拍3連」が含まれます。

委員長。

お。いいんじゃないか?

風子、やる気あるか?

から、風子が頷くまでにも。

そして、

異議なーし!

がんばって下さいね。委員長。

から、ピアノトリオ風に曲は変わりますが、ここも「2拍3連」で誘ってきます。

そして、風子の自己紹介を経て、早苗さんの、

はい。よく出来ました。

風子ちゃん。

の呼びかけで、「4分の3拍子」へと変化します。

3/4を、=6/8=9/12=12/16=…とすることは、物差しの目盛を細かくして、物事を細かく細かく見ていこうとすることと同義です。

逆に、「約分」していくことは、物事を「大きく」捉えようとすることといえます。

8分の6拍子から4分の3拍子へ。

この「約分」は、風子を中心に、彼らが「ひとつ」になっていくことを表していると言えるのではないでしょうか。

随所に表れる「2拍3連」の誘い、それは、みんなからの風子への呼びかけでもあります。

8分の6拍子から4分の3拍子へ、そして、

号令よ、号令。

は、はい!

起立!礼!着席!

そして、ひとつに。

実際、この曲はこの場面から、「のばしの音」2分音符、全音符がでてきます。

全音符とは、(4分音符とかの黒い玉に対して)、白い玉1個。

これは、まさしく、

仲良しだんご

手をつなぎ大きな丸い輪になるよ

に他なりません。

このシーンにとてもマッチした曲であると言えるのではないでしょうか。

しかし、4分の3。

この数字についても、考えてみましょう。

4…

3…

朋也、渚、風子、…

風子は、曲が「4分の3拍子」になっているとき、「満面の笑み」を見せますが、「トリップ」することはありませんでした。

それは何故でしょうか。

「クラスメート」の渚はいるものの、足りないからです。

「お姉ちゃん」が。

4分の3拍子。

1人足りないのは、公子さん。

お前さ、こんなことするよりお姉ちゃんに会いたいって思わないのか?

それは会いたいですけど…

でも、お姉ちゃんに風子の声は届くでしょうか。

どういう意味だ?

会えないから…声が届かないから、風子はこうしてるんだと思います。

他に何もできないから…

この曲は、ラスト、のばしの音が出てくるところで、「4分の3拍子」から「4分の4拍子」に戻ると捉えることができます。

風子の声は、公子さんに届くのでしょうか。

はたして、4分の3拍子は、4分の4拍子になることができるのでしょうか。

(了)

長期間、長文におつきあい下さり、誠にありがとうございました!

大変お疲れ様でした!

お読み下さり、本当にありがとうございます。

おっかしいなー。もっと「さらっ」と書くはずだったのに…

この調子では、「らき☆すた」の二の舞に…

次回から、メモっぽいので済ませることが増えるかもしれません。

よろしくお願いいたします。

もう寝る。ばいにー!

[4分の3拍子]

さて、その渚ですが。

岡崎さん、伊吹先生をご存じだったんですか?

前に、店に誰もいなかった時、早苗さんのパンをあげたんだ。

渚ちゃんのボーイフレンドだったんですか。

違いますっ!

…即答。

あっ、いえ!わたしが岡崎さんを嫌いという意味ではなく!

その…岡崎さんにはもっと素敵な人が…

もうおつきあいしてる方がいらっしゃるんですか?

いやいや。そんな相手は、いませんけど。

…そうなんですか?

チャンスですね、渚ちゃん。

はっ!…は…はっ…は、い、いまのは聞かなかったことにして下さい!

渚ちゃん、可愛いですよね。

可愛すぎます、渚!

もうまじでやばいくらい可愛いです。

そ、そうだ!先生こそ、御婚約おめでとうございます!

のところの口の形とかも、ちょーいい感じ。

このシーンのBGMは、第1回、古河家食卓(「ぐー」のとこ)でのBGMと同じもの。

第1回感想では、この曲のことを、ぼくは「パットメセニー風8分の6拍子」と書きましたが、これは8分の12拍子と書くべきだったかも…と思ったら、あれ?そう書いてる。

書きなおしたのかな…たしか最初は8分の6拍子と書いたような気がするのですが。

というか、この曲。

8分の5拍子と8分の7拍子からなる変拍子なのかしらん。

Aメロ(イントロ?)、つまり、

第5回、公子さんの家の前でのシーンで言うと、

「先生!こんにちは、古河です」から

「その…岡崎さんにはもっと素敵な人が…」までの部分、

第1回、古河家食卓のシーンで言うと、

「当り前だ。娘の友だちを粗末に扱うもんかよ」「ぐー」から

「大宇宙銀河。いい名前だろ?」までの部分、

ここのメロディーを聴くと、

|6/8 + 6/8|5/8 + 7/8|

なのかな、と思ったりもします。

でも、ここのベースやトライアングルを聴くと、むしろ、

8分の7拍子+8分の5拍子かな、とも思ったり。

というか、みなさんは「8分のなんとか」ではなく、「4分の4拍子」、すなわち「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」なんじゃないのと仰るかもしれません。

じつは実際はぼくにも、そのように「4分の4拍子」に聴こえています。

こんな感じですね。

これの、3連符(「タタト」と書いたやつ)のアクセントが、変なとこ面白いところにくるメロディーでありトライアングルのリズムである、と考えた方が自然かもしれません。

では、この「4分の4拍子」をなぜ「8分の6拍子」とか書いたかといいますと、これは、便宜上の理由からです。

3連符を書くときには、上のように、音符の上に「3」と書かなくてはなりません。

ですので、この曲の楽譜を書くとしたら、曲の始めから終りまでずっと3連符が続きますので、延々と何個も何個も「3」をつけていかなくてはいけなくなります。

それは、かなり大変です。

そこで、もっと楽に書くために、3連符の1音(「タ」とか「ト」とか)を8分音符1個と考えてしまうのです。

さきほどの例の中には、「タ」とか「ト」が全部で12個あります。

したがって変換後は、次の図のように、8分音符が全部で12個、つまり8分の12拍子となるわけです。(ただし、8分の6拍子が2小節あるとして書きました)

こう書くと、いちいち「3」をつける必要がなくなります。

とても書きやすい、というわけです。

元々は3連符ひとかたまり(タタト)が、4分音符1個分(イチとか二とか)でした。

ですので、8分音符に変換後は、8分音符3個で「イチ」とか「二」になります。

つまり、符点4分音符1個が「イチ」とか「二」になるわけです。

本来は、やはり、小節数を変えたくはないので、これは「8分の12拍子」が1小節と書くべきところなのだろうなと思います。

しかし、ぼくやぼくの周りの連中は、この曲のような感じのリズム、じつはこの曲は後述するように「4分の3拍子」を感じることができるのですが、そのようなリズムのものを、昔からなぜか「ハチロク」と呼んできていますので、ここでは「8分の6拍子」が2小節、とさせて下さい。

実際、この曲は、4分の4拍子(8分の12拍子)のアクセントが面白いところにあるだけでなく、明らかに途中に「8分の5拍子」や「8分の7拍子」の小節を含んでいます。

Aメロ(イントロ)からBメロに移るとき、

また、BメロからAメロに戻るとき、

これらのときに、「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」とリズムをとっていると、ズレてしまうことにお気づきでしょうか。

第5回、公子さんの家の前で言えば、

「もうおつきあいしてる方がいらっしゃるんですか?」から「いやいや。そんな相手はいませんけど」に至る箇所(AメロからBメロへ)、

第1回、古河家食卓で言えば、

「俺の名前は岡崎朋也だ!」「うるせえ野郎だなあ」

のところ(AメロからBメロへ)、

これらのところを、「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」とリズムをとっていると、ズレてしまいませんか?

これは、ここが、

…|6/8 + 6/8|6/8 + 5/8|Bメロ開始|…

と、最後だけ8分の5拍子になる変拍子だからです。

BメロからAメロへ移るところも変拍子です。

第1回、古河家食卓での、

朋也のおかわりから渚の微笑み、「サンキュー。ここまでくれば道がわかる」に至る箇所(BメロからAメロへ)は、

…|6/8 + 6/8|6/8 + 7/8|6/8 + 6/8|6/8 + 6/8|Aメロ開始|… (← 2007-11-16 01:50 訂正しました。)

のようになっています。

ここで面白いのは、AメロからBメロへ移る際に8分音符1個分少なくなってズレてしまったのが、BメロからAメロに移るときに8分音符1個増える結果、元に戻るというところです。

ちょっとわかりづらいかもしれませんが、トライアングルのリズムパターンに注目してみて下さい。

AメロとBメロではリズムパターンが異なっているように聴こえると思います。

しかし、じつは、このトライアングルのリズムパターンは曲中ずっと、同じなのです。(← 2007-11-16 01:50 訂正しました。「ほぼ同じ」でなく、「完全に」同じです。)

AメロとBメロのトライアングルのリズム譜を書くと、次のようになります。

Aメロで一番最初にあった4分音符は、Bメロにおいては、8分音符ひとつ分ズレています(赤矢印)。

のみなず、そのあとに続く音符も、すべて等しく8分音符ひとつ分、綺麗にスライドしていることがわかると思います。

AメロからBメロへ移る際、前述のようにAメロ最後の小節は、8分の5拍子になります。

そのため、上図Aメロの一番最後の4分音符は8分音符になります。

余ったもう半分の8分音符は、はじき出されてBメロの一番最初にやってきます。

したがって、Bメロでのリズムパターンは、Aメロのそれとちょうど8分音符ひとつ分だけスライドしたものになるわけです。

BメロからAメロへ移る際は、その逆のことがおこります。

Bメロラストは途中の小節で、8分の7拍子を含みます。

ですので、先ほどとは逆に、上図Bメロの最後の小節に、一番最初の8分音符が吸収されます。

それにしたがい、つづく音符もすべて8分音符ひとつ分スライドします。

結果として、Aメロのリズムパターンに戻るというわけです。

このようにして、「リズムパターン」はずっと一定なのに、「拍子」がズレるために、あたかも違うパターンであるかのように聴こえるのです。

てりぃさんは、第3回レビューにおいて次のようにお書きになりました。

(てりぃさんの「Old Dancer's BLOG」、『CLANNAD 第3回「涙のあとにもう一度」』より)

>>オレもそうだからな…同じ場所にいる。

>再スタートを切るにあたり、二人の関係を朋也が明示した言葉です。

>この先、どんどん深化していくはずの、この「同じ」という言葉…。

>原作未プレイの方は、心の中に深く刻み込んでおいて損は無いですよ。

>保証します。

一見、違うように見えて、じつはずっと一定の「同じ」リズムを刻んでいたもの。

あるいは、状況や環境(拍子)が変わっても、ずっと「同じ」であり続けるもの。

このBGM「田舎小径」(さかなやさん、ありがとうございます!きっと教えて頂けるだろうと、秘かに期待しちゃっていましたw)。

この曲のトライアングルは、そのような、じつは「同じ」であるものを表している、というのは穿ちすぎでしょうか。

さて、この「田舎小径」は、第5回中もう1シーンで使われます。

なあ、いい加減に元気出せよ。

風子は元気です。

そうは見えないから言ってるんだ。

仕方ないです。

三井さんとは入学式の日に、ちょっと話しただけで、

名前を覚えていてもらえただけでもよかったです。

風子は1度も授業に出ていないし…

ただ美術室で木のかけらを拾って、

空いている教室でヒトデを彫っているだけですから。

…風子も、1度だけでも授業に出てみたかったです。

よし!杏と春原に電話だ!

授業風景のシーンです。

「田舎小径」の別バージョン。

中南米の民族音楽風、「アンデス山脈」辺り?

そんな感じのアレンジです。

この授業シーンで、何故この曲が使われているのでしょうか。

この曲は、前述のように、その大半が8分の6拍子からなります。

8…

6…

この数字が意味するものは…

渚、朋也、風子、春原…

そう!これは「渚、朋也、風子、春原、杏、椋、智代、ことみ」の「8人」中「6人」が一堂に会するということ!だから「8分の6」の曲だったということなんだよ!!

Ω ΩΩ<な、なんだってー!

…有紀寧は?という声は聞かなかったことにして進めますw

この「8分の6拍子」の曲は、前述のように、自然に聴けば「イチ、二、サン、シー、…」と「4分の4拍子」を感じるわけですが、じつは、「イチ、二、サン、イチ、二、サン、…」と「4分の3拍子」として捉えることもできます。

これは次のように説明できます。

上の方でこの「8分の6拍子」の譜面を書く際、8分音符3つでひとつの単位(イチとか二とか)にしました。

これは、元の「4分の4拍子」で3連符(タタト)ひとかたまりが、ひとつの単位になっていたことからきます。

さてここで、「8分の6拍子」を、8分音符ふたつずつに区切ってみましょう。

つまり、下図のように、「赤色8分音符+黒色8分音符」という具合にです。

この「赤色8分音符+黒色8分音符」を「ひとつの単位」として捉えなおすと、「8分音符1個+8分音符1個」で「4分音符1個」が単位となります(下図)。

そうすると、これは、1小節中に4分音符が3つ。

つまり「4分の3拍子」に他なりません(下図)。

早苗さんによる「授業」は、因数分解をやっていたことから数学のようです。

数学においては、8分の6は、

6/8=3/4

と「約分」することができます。

音楽の「拍子」は、一般に、勝手に「約分」してはいけないとされます。

しかし、上のようにして「8分の6拍子」を「4分の3拍子」と捉えること、つまり見かけ上「約分」することができます。

実際、このシーンでの「田舎小径」は、「4分の3拍子」に感じたくなる箇所が、いくつかでてきます。

最も決定的なところは、

磯貝風子です!好きなものはヒトデです!

はい。よく出来ました。

の直後から。

風子ちゃん。

早苗さんの呼びかけと同時に、この曲は「4分の3拍子」になります。

風子ちゃん、ここにいる人たちはみんな、

風子ちゃんのクラスメートで、お友だちなんですよ。

そして風子の「満面の笑み」を通って、

仲良くしましょうね、みなさん。

はーい。

それでは授業を始めましょう。委員長。

え…?

まで。

杏の「号令よ、号令」の直前まで、です。

この「4分の3拍子」のリズムは、元々の「4分の4拍子」で考えると、「2拍3連」になります(下図の赤色)。

「2拍3連」は、ポリリズム(このように「4拍子」と「3拍子」が同居するようなリズム)の基本中の基本といえるものです。

はーい。授業を始めますよー。

早苗さんではないですが、今日はひとつ、皆さんにこの「2拍3連」を体感・習得していただきたく思います。

まずは、4分の4拍子で次のように「3連符」を、両手で叩いてみて下さい。

机の上を叩いてもいいですし、膝の上とかでもよいでしょう。

図中、「R」が「右手」で、「L」が「左手」の意味です。

両手で「交互」に。

ゆっくりから始めて、だんだんと、速くでもできるように、といってもこの「田舎小径」のテンポほどでなくて、もう少しゆっくりでいいです。(そんなの無理!できない!という方は、譜面が出なくなるまで下に進んでみて下さい)

4分音符(イチ、二、サン、シー)と重なるところを強く叩く(アクセントをつける)と、やりやすいと思います(下図赤色)。

アクセントが右・左交互にやってくるので、難しいかもしれません。がんばって!

ゆっくりからでよいですので。

と同時に、この4分音符(イチ、二、サン、シー)のところを、足でリズムをとれたら、ちょーイイ感じです(そこまで出来なくても問題ありません)。

さて、これができるようになったら、次に「右手」のみに注目してみて下さい。下図のように。

この「右手」すべてにアクセントをつけられますでしょうか(下図赤色)。

しかし、右・左交互にやってくるより、むしろ簡単かもしれません。

この赤色アクセントの右手が、「2拍3連」に他なりません。

4分音符(イチ、二、サン、シー)のところを、足でリズムをとりながら、2つの譜例を交互に叩けたら、もう立派に「ポリリズム」を習得できているといっても過言ではないかもしれません。いえ!(ry

(改めて譜例1、2。これを交互に)

ちょっと、リズムを叩くのとかできないかも…ちょっと苦手…という方は、次を読むというか唱えるというかしてみて下さい。

できるだけテンポを崩さず。

タタトタタト タタトタタト タンタンタン タンタンタン

この後半の「タンタンタン」が「2拍3連」です。

(たぶん上手くいく…はず…)

さて、この「2拍3連」を介して、4分の4拍子(8分の6拍子)は、4分の3拍子へとリズムチェンジすることができます。

前述のように、この授業風景シーンの「田舎小径」で、4分の3拍子が決定的なのは、風子の自己紹介後、早苗さんの「風子ちゃん」の呼びかけからですが、そこに至る前から、「2拍3連」が随所に顔を出し、「4分の3拍子」を誘っています。

緊張する風子が教室に入れないでいるとき、

ふぅちゃん!来て下さい。もうすぐ授業が始まりますよ!

こっち、こっち!

早く来いよ!

みんなの誘い。

このバックのギターのカッティングに「2拍3連」が含まれます。

自己紹介中。

先生。春原くんはアホです。

以降、朋也の自己紹介が終わるまで。

ここにも「2拍3連」が含まれます。

委員長。

お。いいんじゃないか?

風子、やる気あるか?

から、風子が頷くまでにも。

そして、

異議なーし!

がんばって下さいね。委員長。

から、ピアノトリオ風に曲は変わりますが、ここも「2拍3連」で誘ってきます。

そして、風子の自己紹介を経て、早苗さんの、

はい。よく出来ました。

風子ちゃん。

の呼びかけで、「4分の3拍子」へと変化します。

3/4を、=6/8=9/12=12/16=…とすることは、物差しの目盛を細かくして、物事を細かく細かく見ていこうとすることと同義です。

逆に、「約分」していくことは、物事を「大きく」捉えようとすることといえます。

8分の6拍子から4分の3拍子へ。

この「約分」は、風子を中心に、彼らが「ひとつ」になっていくことを表していると言えるのではないでしょうか。

随所に表れる「2拍3連」の誘い、それは、みんなからの風子への呼びかけでもあります。

8分の6拍子から4分の3拍子へ、そして、

号令よ、号令。

は、はい!

起立!礼!着席!

そして、ひとつに。

実際、この曲はこの場面から、「のばしの音」2分音符、全音符がでてきます。

全音符とは、(4分音符とかの黒い玉に対して)、白い玉1個。

これは、まさしく、

仲良しだんご

手をつなぎ大きな丸い輪になるよ

に他なりません。

このシーンにとてもマッチした曲であると言えるのではないでしょうか。

しかし、4分の3。

この数字についても、考えてみましょう。

4…

3…

朋也、渚、風子、…

風子は、曲が「4分の3拍子」になっているとき、「満面の笑み」を見せますが、「トリップ」することはありませんでした。

それは何故でしょうか。

「クラスメート」の渚はいるものの、足りないからです。

「お姉ちゃん」が。

4分の3拍子。

1人足りないのは、公子さん。

お前さ、こんなことするよりお姉ちゃんに会いたいって思わないのか?

それは会いたいですけど…

でも、お姉ちゃんに風子の声は届くでしょうか。

どういう意味だ?

会えないから…声が届かないから、風子はこうしてるんだと思います。

他に何もできないから…

この曲は、ラスト、のばしの音が出てくるところで、「4分の3拍子」から「4分の4拍子」に戻ると捉えることができます。

風子の声は、公子さんに届くのでしょうか。

はたして、4分の3拍子は、4分の4拍子になることができるのでしょうか。

(了)

長期間、長文におつきあい下さり、誠にありがとうございました!

大変お疲れ様でした!

お読み下さり、本当にありがとうございます。

おっかしいなー。もっと「さらっ」と書くはずだったのに…

この調子では、「らき☆すた」の二の舞に…

次回から、メモっぽいので済ませることが増えるかもしれません。

よろしくお願いいたします。

もう寝る。ばいにー!

>このシーンのBGM

この曲は「田舎小路」ですね

作曲者さんのコメントを引用してみます

「CLANNADのために書いたいちばん最初の曲です。鳴らしているのはシンセですが、構成楽器は全てアコースティックなので、生演奏でアドリブ回しとかすると、面白いかもしれませんね。」

こんばんは、たこーすけです。

作曲者さんコメントの引用を、どうもありがとうございます!

たしかに「生演奏でアドリブ回し」とか、とても楽しそうです。

実際、アレンジバージョンの方では、途中ジャズのピアノトリオ風にもなりますし。

いやしかし、この曲が一番最初に書かれた曲であるのは、意外でした。

トリッキーなところがありますし。

もっと素直な曲が一番最初かなと思っていました。

てか、そもそも、なんで「田舎」なのかと。

いまのこの舞台は「町・街」なわけですよね?

もっと「田舎」っぽい舞台へ、今後移るのかな?

それとも、この街が「田舎」であった頃へ、とか。

うーん。

どうあれ、この曲が「一番最初」というのは、「田舎」という風景が結構大事だということなのではないかなーと思った次第なのでした。

それでは、またですー。