HPクローズで消滅した10年前の坂のデータを少しずつUPしています。

東京23区の約200の坂を自転車で走ってみました。

坂は昔とほぼ同じだと思うが、風景は当時と現在では変わってるかも知れません。

思い出に浸りながら一部新たに書き込みました。

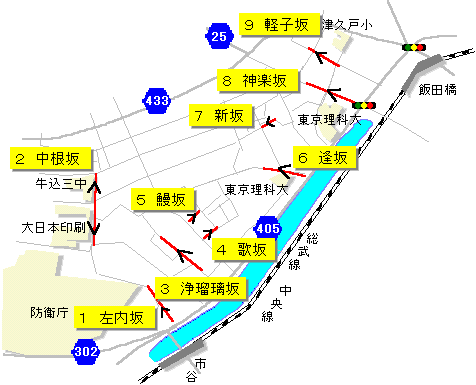

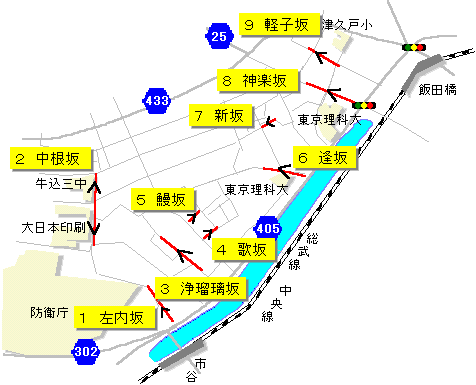

地図はGoogle mapなどを使えば判りやすいが、当時頑張って作ったアナログな地図を添付しました。

矢印方向が上りになってます。

1 左内坂(さないざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

この坂は江戸時代初期に周辺の土地とともに開発されたもので、開発名主島田左内の名に因み左内坂と呼ばれるようになった。

島田家はその後明治時代まで名主をつとめ、代々島田左内を名乗ったという。

地図を見ると、左内坂の坂上、長泰寺右近坂と記載されていたが標識もなく殆んどフラットな道だった。

左内坂は160m、勾配15%。

2 中根坂(なかねざか)

(Google mapより)

標識の説明

昔、この坂道の西側に幕府の旗本中根家の屋敷があったので、人々がいつの間にか中根坂と呼ぶようになった。

中根坂はU字に上り返しする坂下から牛込三中までとあり、中央の坂下から左内坂方面への上りは安藤坂とある。

しかしその坂上にも中根坂の標柱(写真右)があった。

他の方の資料にも安藤坂とあるが、だったらこの中根坂の標柱は?

中根坂は160mで勾配は15%ぐらい。

上り返しを含めると長さは約300m。

3 浄瑠璃坂(じょうるりざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

坂名の由来については、昔、この坂で「あやつり浄瑠璃」の小屋興行を行ったから。

近くに光円寺があり、その本尊の薬師如来は東方浄瑠璃世界の教主であるからなどの諸説がある。

長さは160mで勾配は7%。

4 歌坂(うたさか)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

雅楽坂ともいう。

一説には「善告鳥(うとう)(海鳥の一種)」の口ばしに似た地形であることからともいう。

「うとう」が「うた」になり、歌坂に転じたものであろう。

右の建物は法政大学。

牛込中央通りから北東に上る70mの短い坂。

勾配は8%。

5 鰻坂(うなぎざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

坂が曲がりくねっているから鰻のような坂だという意味で鰻坂とよばれた。

「御府内備考」の払方西文政丁亥書上に「里俗鰻坂と唱候、坂道入曲り登り云々」と記されている。

鉤型に直角に2度曲がる80mの坂。

勾配は8〜10%。

6 逢坂(おうさか)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

昔、小野美作吾という人が武蔵守となり、この地に来た時、美しい娘と恋仲になり、のち都に帰って没したが、娘の夢によりこの坂で再び逢ったという伝説に因み、逢坂とよばれるようになった。

180m、18%の急坂。

7 新坂(しんざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

「御府内沿革図書」によると、享保十六年(一七三一)四月に諏訪安芸守(戸田左門)の屋敷地の中に新しく道路が造られた。

新坂は新しく開通した坂として命名されたと伝えられる。

70m、勾配は8〜10%。

8 神楽坂(かぐらざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

坂名の由来は、坂の途中にあった高田八幡(穴八幡)の御旅所で神楽を奏したから、津久戸明神が移ってきた時この坂で神楽を奏したから、若宮八幡の神楽が聞こえたから、この坂に赤城明神の神楽堂があったからなど、いずれも神楽にちなんだ諸説がある。

勾配は10%ほど。

9 軽子坂(かるこざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

この坂名は新編江戸志や新撰東京名所図会などにもみられる。

軽子とは軽籠持の略称である。今の飯田濠にかつて船着場があり、船荷を軽籠(縄で編んだもっこ)に入れ江戸市中に運搬することを職業とした人がこの辺りに多く住んでいたことからその名がつけられた。

130mで勾配は8%。

東京23区の約200の坂を自転車で走ってみました。

坂は昔とほぼ同じだと思うが、風景は当時と現在では変わってるかも知れません。

思い出に浸りながら一部新たに書き込みました。

地図はGoogle mapなどを使えば判りやすいが、当時頑張って作ったアナログな地図を添付しました。

矢印方向が上りになってます。

1 左内坂(さないざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

(Google mapより)

(Google mapより)標識の説明

この坂は江戸時代初期に周辺の土地とともに開発されたもので、開発名主島田左内の名に因み左内坂と呼ばれるようになった。

島田家はその後明治時代まで名主をつとめ、代々島田左内を名乗ったという。

地図を見ると、左内坂の坂上、長泰寺右近坂と記載されていたが標識もなく殆んどフラットな道だった。

左内坂は160m、勾配15%。

2 中根坂(なかねざか)

(Google mapより)

標識の説明

昔、この坂道の西側に幕府の旗本中根家の屋敷があったので、人々がいつの間にか中根坂と呼ぶようになった。

中根坂はU字に上り返しする坂下から牛込三中までとあり、中央の坂下から左内坂方面への上りは安藤坂とある。

しかしその坂上にも中根坂の標柱(写真右)があった。

他の方の資料にも安藤坂とあるが、だったらこの中根坂の標柱は?

中根坂は160mで勾配は15%ぐらい。

上り返しを含めると長さは約300m。

3 浄瑠璃坂(じょうるりざか)

(Google mapより)

(Google mapより)標識の説明

坂名の由来については、昔、この坂で「あやつり浄瑠璃」の小屋興行を行ったから。

近くに光円寺があり、その本尊の薬師如来は東方浄瑠璃世界の教主であるからなどの諸説がある。

長さは160mで勾配は7%。

4 歌坂(うたさか)

(Google mapより)

(Google mapより)標識の説明

雅楽坂ともいう。

一説には「善告鳥(うとう)(海鳥の一種)」の口ばしに似た地形であることからともいう。

「うとう」が「うた」になり、歌坂に転じたものであろう。

右の建物は法政大学。

牛込中央通りから北東に上る70mの短い坂。

勾配は8%。

5 鰻坂(うなぎざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

坂が曲がりくねっているから鰻のような坂だという意味で鰻坂とよばれた。

「御府内備考」の払方西文政丁亥書上に「里俗鰻坂と唱候、坂道入曲り登り云々」と記されている。

鉤型に直角に2度曲がる80mの坂。

勾配は8〜10%。

6 逢坂(おうさか)

(Google mapより)

(Google mapより)標識の説明

昔、小野美作吾という人が武蔵守となり、この地に来た時、美しい娘と恋仲になり、のち都に帰って没したが、娘の夢によりこの坂で再び逢ったという伝説に因み、逢坂とよばれるようになった。

180m、18%の急坂。

7 新坂(しんざか)

(Google mapより)

(Google mapより)

標識の説明

「御府内沿革図書」によると、享保十六年(一七三一)四月に諏訪安芸守(戸田左門)の屋敷地の中に新しく道路が造られた。

新坂は新しく開通した坂として命名されたと伝えられる。

70m、勾配は8〜10%。

8 神楽坂(かぐらざか)

(Google mapより)

(Google mapより)標識の説明

坂名の由来は、坂の途中にあった高田八幡(穴八幡)の御旅所で神楽を奏したから、津久戸明神が移ってきた時この坂で神楽を奏したから、若宮八幡の神楽が聞こえたから、この坂に赤城明神の神楽堂があったからなど、いずれも神楽にちなんだ諸説がある。

勾配は10%ほど。

9 軽子坂(かるこざか)

(Google mapより)

(Google mapより)標識の説明

この坂名は新編江戸志や新撰東京名所図会などにもみられる。

軽子とは軽籠持の略称である。今の飯田濠にかつて船着場があり、船荷を軽籠(縄で編んだもっこ)に入れ江戸市中に運搬することを職業とした人がこの辺りに多く住んでいたことからその名がつけられた。

130mで勾配は8%。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます