(その1はこちら)

■神奈川宿

日本橋から7里(約27.4キロメートル)のところにあった、江戸から三番目の宿場で、県名と区名の由来となった宿場。前の宿場の川崎宿から2里18町(約9.8キロメートル)、次の宿場の保土ヶ谷宿へは1里9町(約4.9キロメートル)あった。宿場の長さは約2キロメートルで、天保14年(1843)の記録によると、人口5793人、家数1341軒、本陣2軒、旅籠58軒。

神奈川宿は、中世以来六浦(横浜市金沢区)や品川とともに陸海交通の要衝・物資の集散地として栄え、徳川家康により東海道が整備されると品川宿、保土ヶ谷宿などと並んでいち早く宿場に指定された。 東海道有数の景勝地「袖ヶ浦」を臨み行楽地としても栄え、安政5年(1858)の日米修好通商条約締結後には、開港場に決められ宿場の多くの寺が領事館等に当てられた(後に横浜に変更)。

関東大震災と戦災で当時のものがほとんど失われたが、現在は神奈川区新町から台町の約4.3キロメートルにわたり、「神奈川宿歴史の道」としてガイドパネルや神奈川宿の壁画、行灯をイメージした歩道照明の設置など、神奈川宿の歴史に親しめるよう工夫がなされている。

ガイドパネル。

神奈川宿の壁画。

歩道に設置されている車止め。亀がデザインされているのはかつて神奈川宿にあった観福寿寺の浦島伝説にちなむ。

■オランダ領事館跡

現在神奈川通東公園となっているが、昭和40年(1965)まで横浜開港当時にオランダ領事館にあてられていた長延寺が建っていた。この辺りは神奈川宿の江戸側の入り口にあたり、「神奈川宿歴史の道」の起点になっている。

■良泉寺

浄土真宗の寺院。開港当時、諸外国の領事館に充てられるのを快しとしなかった住職が屋根をはがし修理中との口実で領事館設置を断ったといわれる。

■笠のぎ稲荷神社

天慶年間(938~947)創建と伝えられる。笠をかぶった人がこの神社の前を通ると不思議に笠が脱げ落ちたことから「笠脱稲荷神社」と称された。後に「笠脱」を「笠のぎ(のぎは「禾」に「皇」)」に改められた。

ご神木の大銀杏と社殿。

■金蔵院

平安時代末期、醍醐寺三宝院の開祖勝覚僧正が創建した真言宗の寺院。現在は熊野神社の北側にあるが、江戸時代には境内が広く、熊野神社と並んで建っており、東海道から参道が延びていた。

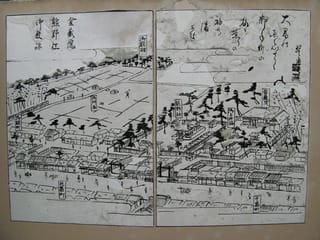

江戸時代の金蔵院の様子。

■熊野神社

神奈川宿の総鎮守で、寛治元年(1087)に醍醐寺三宝院の勝覚僧正が創建したと伝えられる。元は権現山(現在の幸が谷公園)にあったが、江戸時代中頃に金蔵院の境内に移され、明治初めの神仏分離令によって金蔵院から分かれた。

嘉永年間(1848~1854)に造られた飯島吉六という鶴見村の石工による狛犬。

■神奈川地区センター

幕府の御法度や掟等を掲げた施設である高札場が資料を基に復原されている。高札場は神奈川警察署の西側付近に置かれ、規模は間口約5メートル、高さ3.5メートル、奥行き1.5メートルであった。

復原された高札場。

■成仏寺

鎌倉時代創建の浄土宗の寺院。開港当時は、アメリカ人宣教師の宿舎にあてられた。「ヘボン式ローマ字」として知られ、日本最初の和英辞典を完成したヘボンは本堂に、聖書や賛美歌の邦訳に尽力したブラウンは庫裏に住んだ。

■慶運寺

室町時代創建の浄土宗の寺院。横浜開港当時、フランス領事館として使用された。また浦島寺とも呼ばれ、慶応4年(1868)の火災で焼失した観福寿寺の浦島伝説にかかわる記念物(浦島観音、浦島寺碑、浦島父子塔)がこの寺に残されている。

浦島寺碑。背後にフランス領事館跡の石碑がある。

浦島父子塔。浦島観音は秘仏で見ることができず。

■本陣跡

本陣は勅使や、公家、大名、幕府の公用旅行者などが宿泊・休憩するための施設で、滝の川を挟んで江戸側に神奈川(石井本陣)、京都側に青木(鈴木)本陣が置かれた。本陣跡には説明板が設置されている。

■神奈川台場跡

横浜開港で江戸湾内を航行する船舶の監視のため、安政6年(1859)に幕府の命により伊予松山藩が構築、勝海舟が設計を担当。完成まで約7万両の費用と約1年の工期を要した。竣工当時の総面積約2万6千平米(約8千坪)で、海に突き出た扇形をしていた。明治32年(1899)2月に廃止されるまで礼砲用として使われていたが、大正10年頃から埋め立てられ、現在では石垣の一部を残すのみとなる。

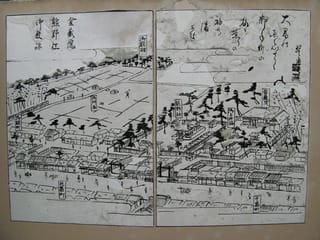

安政4年(1857)の神奈川台場絵図。

■浄龍寺

鎌倉時代創建の日蓮宗の寺院。開港当時はイギリス領事館にあてられた。

■神奈川宿

日本橋から7里(約27.4キロメートル)のところにあった、江戸から三番目の宿場で、県名と区名の由来となった宿場。前の宿場の川崎宿から2里18町(約9.8キロメートル)、次の宿場の保土ヶ谷宿へは1里9町(約4.9キロメートル)あった。宿場の長さは約2キロメートルで、天保14年(1843)の記録によると、人口5793人、家数1341軒、本陣2軒、旅籠58軒。

神奈川宿は、中世以来六浦(横浜市金沢区)や品川とともに陸海交通の要衝・物資の集散地として栄え、徳川家康により東海道が整備されると品川宿、保土ヶ谷宿などと並んでいち早く宿場に指定された。 東海道有数の景勝地「袖ヶ浦」を臨み行楽地としても栄え、安政5年(1858)の日米修好通商条約締結後には、開港場に決められ宿場の多くの寺が領事館等に当てられた(後に横浜に変更)。

関東大震災と戦災で当時のものがほとんど失われたが、現在は神奈川区新町から台町の約4.3キロメートルにわたり、「神奈川宿歴史の道」としてガイドパネルや神奈川宿の壁画、行灯をイメージした歩道照明の設置など、神奈川宿の歴史に親しめるよう工夫がなされている。

ガイドパネル。

神奈川宿の壁画。

歩道に設置されている車止め。亀がデザインされているのはかつて神奈川宿にあった観福寿寺の浦島伝説にちなむ。

■オランダ領事館跡

現在神奈川通東公園となっているが、昭和40年(1965)まで横浜開港当時にオランダ領事館にあてられていた長延寺が建っていた。この辺りは神奈川宿の江戸側の入り口にあたり、「神奈川宿歴史の道」の起点になっている。

■良泉寺

浄土真宗の寺院。開港当時、諸外国の領事館に充てられるのを快しとしなかった住職が屋根をはがし修理中との口実で領事館設置を断ったといわれる。

■笠のぎ稲荷神社

天慶年間(938~947)創建と伝えられる。笠をかぶった人がこの神社の前を通ると不思議に笠が脱げ落ちたことから「笠脱稲荷神社」と称された。後に「笠脱」を「笠のぎ(のぎは「禾」に「皇」)」に改められた。

ご神木の大銀杏と社殿。

■金蔵院

平安時代末期、醍醐寺三宝院の開祖勝覚僧正が創建した真言宗の寺院。現在は熊野神社の北側にあるが、江戸時代には境内が広く、熊野神社と並んで建っており、東海道から参道が延びていた。

江戸時代の金蔵院の様子。

■熊野神社

神奈川宿の総鎮守で、寛治元年(1087)に醍醐寺三宝院の勝覚僧正が創建したと伝えられる。元は権現山(現在の幸が谷公園)にあったが、江戸時代中頃に金蔵院の境内に移され、明治初めの神仏分離令によって金蔵院から分かれた。

嘉永年間(1848~1854)に造られた飯島吉六という鶴見村の石工による狛犬。

■神奈川地区センター

幕府の御法度や掟等を掲げた施設である高札場が資料を基に復原されている。高札場は神奈川警察署の西側付近に置かれ、規模は間口約5メートル、高さ3.5メートル、奥行き1.5メートルであった。

復原された高札場。

■成仏寺

鎌倉時代創建の浄土宗の寺院。開港当時は、アメリカ人宣教師の宿舎にあてられた。「ヘボン式ローマ字」として知られ、日本最初の和英辞典を完成したヘボンは本堂に、聖書や賛美歌の邦訳に尽力したブラウンは庫裏に住んだ。

■慶運寺

室町時代創建の浄土宗の寺院。横浜開港当時、フランス領事館として使用された。また浦島寺とも呼ばれ、慶応4年(1868)の火災で焼失した観福寿寺の浦島伝説にかかわる記念物(浦島観音、浦島寺碑、浦島父子塔)がこの寺に残されている。

浦島寺碑。背後にフランス領事館跡の石碑がある。

浦島父子塔。浦島観音は秘仏で見ることができず。

■本陣跡

本陣は勅使や、公家、大名、幕府の公用旅行者などが宿泊・休憩するための施設で、滝の川を挟んで江戸側に神奈川(石井本陣)、京都側に青木(鈴木)本陣が置かれた。本陣跡には説明板が設置されている。

■神奈川台場跡

横浜開港で江戸湾内を航行する船舶の監視のため、安政6年(1859)に幕府の命により伊予松山藩が構築、勝海舟が設計を担当。完成まで約7万両の費用と約1年の工期を要した。竣工当時の総面積約2万6千平米(約8千坪)で、海に突き出た扇形をしていた。明治32年(1899)2月に廃止されるまで礼砲用として使われていたが、大正10年頃から埋め立てられ、現在では石垣の一部を残すのみとなる。

安政4年(1857)の神奈川台場絵図。

■浄龍寺

鎌倉時代創建の日蓮宗の寺院。開港当時はイギリス領事館にあてられた。