10月14日の独立支援セミナーで面白い話をたくさん聞いてきました。

葉っぱのビジネスの話もそのひとつです。

今回はセミナー冒頭で話題になった「おみくじ」について書きます。

講師が言うには「おみくじ」が新しい事業を創出するヒントになるというのです。

話のポイントはこうです。

おみくじには人々が悩んでいて(神仏に)占ってほしいと思っていることが書かれている。

それらは人々の関心が高いものばかりだから、ビジネスのネタのヒントが潜んでいる。

実際、リクルートグループが起こした事業はおみくじに書かれている項目に関連するものばかり、ということ。

「なるほど」と思いました。

日頃散歩などで神社仏閣に行くことはありますが、おみくじはほとんど買ったことがなく、詳しいことは知りませんでした。

おみくじをそんなふうにみるとは考えてもいませんでした。

そんなこともあり近くの師岡熊野神社(横浜市港北区)に行っておみくじを買ってみることにしました。

ここは1300年ほど前の西暦724年(神亀元年。奈良時代聖武天皇が即位した年)に創建された由緒ある神社です。和歌山県の熊野三社の御祭神と一体であると書いてあります。この前後の時期には古事記(712年)、日本書紀(720年)、出雲風土記(733年)が作られ、諸国に国分寺・国分尼寺の建立(741年~)が始まろうとしていました。

この神社で古くから行われているのが筒粥(つつがゆ)という神事だそうです。なんと千年以上続けられているそうです。

鳥居の先にはすぐに石段が続いています。

鳥居の手前の左右には精悍な狛犬が鎮座しています。爪が怖い。

こちらは毬を押さえています。

石段を上った先にはすぐに本殿があります。古い神社の割には建物の配置はコンパクトな感じがします。

目的のおみくじ売場がありました。

この神社では凶が出ると縁起直しのお守りをくれるそうです。

この神社の社紋は3本足のカラス(三肢烏紋)ということで提灯にもそのマークがついていました。

瓦にも三肢烏紋がついています。

絵馬も馬ではなく三肢烏です。願い事を書いたものがたくさんつけられていました。

合格祈願が多いようです。

さっそくおみくじを引いてみました。

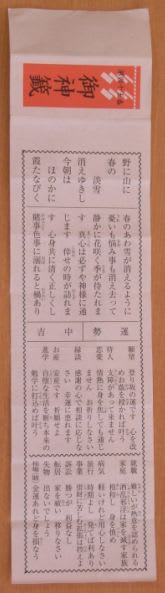

「中吉」でした。

いろいろ書いてあります。

最初に、なにやら和歌が書かれていて、その下に和歌の解説のような文章があり、さらにその下に、運勢が中吉とあります。

最後に、占い事の項目ごとにお言葉が書かれています。これらがセミナーで事業創出のヒントになるということですね。

願望、待人、恋愛、縁談、お産、進学、就職、家庭、病気、旅行、事業、訴訟、転居、失物、相場(賭)と並んでいます。

自分に関係なさそうなこともあります。どう読めば良いんでしょうか。

裏?にも「神の教」が書かれていました。

実は、おみくじにも作法、読み方があるんですね。もうアラカンというのに、そんなこと全く知りませんでした。

ネットにはおみくじの引き方の解説も出ていました。

お願いしたこと以外は、自分とは無関係ということです。(だから、まず最初にお願いをする必要があるということ)

おみくじの作法は概ね以下のようなもののようです。

1.身を清めたうえで、拝殿で「後ほど、○○○についておみくじを引きますのでお言葉をください。」とお願いする。

2.参拝後直ぐにおみくじを引きに行く。

3.御教示を欲しい質問を心で念じ、心から雑念を祓い、おみくじを引く。

4.お願いしたことがらのみをお言葉と受け止める。

吉凶にとらわれず、書かれている言葉を良く読んで理解する。

5.おみくじを持ち帰る(木に結ぶ人もいるが、おみくじは持ち帰るのが基本)。

おみくじを引くと吉凶が出てきますが、引く場所によってその割合が微妙に異なるようです。

たとえば、商売の神様「えべっさん」として知られる今宮戎神社では通常よりも多く凶が出るといいます。

その心は悪い意味ではなく「これから上に上がっていきまよ~」というふうに良い意味で受け止めてほしいようです。

おみくじの世界もなかなか奥が深いものがありますね。

機会があれば、もう少し調べてみようと思います。

【参考】

・ウィキペディアの「おみくじ」の解説

・なるほど・ザ・ワールド「おみくじ」の見方編

・明治神宮/靖国神社でのおみくじの引き方

・寺院のおみくじ

(例1)京都の神護寺

(例2)東京の浅草寺

・お隣の台湾のもっとすごいルール

台湾でのおみくじの引き方

なめたらあかん!台湾のおみくじ