TOSSランド>教師ランド>教科>図工>小学校1年>絵画>お話

作成者:TOSS大阪みおつくし 田村ちず子

tamura@toss-mio.com

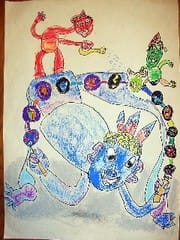

酒井式シナリオ「かみなりの国」(原実践 酒井式描画指導法3酒井臣吾著)は水彩画で提案され、多くの実践がある。

私は、1年生にパスでも指導可能だと思った。本シナリオは、子どもたちが大好きな「かみなりさま、たいこ」がモチーフだからだ。

「描く」ことがあって「感動体験」をさせると酒井氏は主張される。本シナリオは、お話を聞くだけでわくわくし、早く描きたいなと思う。

パーツに分けて指導すれば、必ずどの子も完成できるという自信があった。

30分、20分のパーツ指導もあるが、トータルで7時間、鑑賞まで入れて子どもたちは「かみなりの国」の描画を楽しんだ。

指導時間 全7時間

1「かみなりの国」のお話を聞き、色ケント紙にお父さんかみなりの顔を描く

① お話を聞く。

② お父さんかみなりになってたいこをたたいてみる。(机をたいこに見立てる)

③ 色ケント(うすねずみ)にお父さんかみなりの顔を描く位置を決める。

④ 油性ペン(黒)でお父さんかみなりの顔を描く。

(パスで彩色するので黒の油性ペンを使用した。原実践は、かみなりの色を決 め、コンテの色を決めて描く。)

右図のように顔の位置を決める

中心より少し上

鼻を傾けて描く

ア 顔の位置を決め、手で傾きを作らせ、大体の大きさの楕円を鉛筆で薄く描く。

イ 顔を描くのは4回目だったので、鼻、目、口・・・と指示に従って描いてい く。描き進みながら、どんな目にしよう、どんな口にしよう、つのは何本にし ようと一人一人が考えながら描き進める。

2 たいこを描く

① 大きいたいこにするか、つながったたいこにするか決める。(32名全員つなが ったたいこ)

② どの位置に一つ目のたいこを描くか決め、丁寧に模様も描く。

③ 一つ、一つ丁寧に描く。

④ たいこをつなぐ。

卵が割れると雨が降る、稲妻が光ると雨が降る等、たいこの模様に意味がある。

3 たいこのばちを描き、ばちをにぎる手と足を描く

① どのたいこをたたいているのか決めて、ばちの先が太鼓に当たるように、鉛筆 でうすく描く。

② ばちをにぎる手をサインペンで描く。

③ ばちをサインペンでなぞる。

子どもたちは、一つ一つのたいこに意味を持たせているので、どのたいこをたた いているのか分かるようにスムーズにばちを描く。

手のパーツ練習は、前にしているが、もう一度、食パンを描いて指を描いていく方法を示す。

4 顔に彩色(0.5時間)

手足の彩色は画用紙を汚すので、この時間には彩色しない。

<原実践、顔と手足に彩色の理由>

◎ 顔と手足に彩色することで、そのものの存在が鮮明になりつなぎやすくなる。

◎ 部分を完成させつつ進むと子どもの意識を刺激する。部分の成功が次の作業へ の意欲につながる。

① 赤、青、緑、かみなりの色を決める。

② 同系色の色を選んで、鼻から彩色する。

③ 髪の毛や角を選んだ色で彩色する。

■普段おとなしい女子が一人だけ緑色の雷にした。この主張はすばらしい。

■線を踏まずに彩色することを確認する。

■パスを立てて使う・ねかせて使うなど、彩色場所に応じた使い方を教える。

5 体を描きつなぐ。子どものかみなりを描くパスでの彩色なので、先に子どものかみなりを描く。(原実践は体に彩色)

① 体の動きを考えて、向きを決める。

② 体とパンツを描く。

③ 体と手をつなぐ。

④ 体と足をつなぐ。

■体が小さくなってしまった子は、かみなりさまがつけているアクセサリーにし、 体の大きさを示して描かせた。つめを5本ずつ描いてしまっても、かみなりの指 だからということでよしとする。

■子どものかみなりの顔を二つ、三つと積み上げていった子に、いい助言が浮かば なかった。その時間は、子どものかみなりの体を描かず次の時間で描く。

(想定外の事態がある)

6 体に彩色する (0.5時間)

① パスを折って、面で彩色する。

② タッチを変えて、体を彩色する。

同系色のパスで感じを変える。

重ね塗りもOK。

■線を踏まずに彩色しているか、よく見る。

■彩色がうまくいっていない子を見過ごさない。特に鉛筆の筆圧がまだ不十分な子 には、パスの着色時に個別指導がいる。事前のチェックが要る。

7 たいこを彩色する(カラーサインペン)

<カラーサインペンを使った理由>

一つ一つの小さなたいこには意味がある。子どもたちは、意味を持たせて思い思いの模様を描いている。細かい部分もある。その模様を浮き立たせるにはカラーサインペンがいいと考えた。また、細かいところを丁寧に彩色できる。パスで彩色した部分とカラーペンで彩色した部分の質感の違いが出る。

① カラーペンを使ったたいこの彩色の仕方を知る。

② 線を踏まずに彩色する。(力を入れすぎない)

■子どもたちは、一つのたいこを完成させる度に熱中した。

■色の選び方や組み合わせが不十分な子には個人指導が必要。

(一緒にたいこを描く。カラーペンの使い方を教える等 後は一人で)

8 子どものかみなりに彩色し、雲と雨を描く(0.5時間)

お父さんかみなりとたいこの彩色がすむと、あと一息だ。ジョーロで水をまく子どものかみなりを彩色する。お父さんかみなりの彩色をしているので、一人で描き進めることが出来る。また、子どものかみなりは、自分に近い存在なので彩色の楽しさが増す。

① 子どものかみなりの色を決め、彩色する。(色を選ぶ楽しさ)

② 場所によってパスの使い方を変える。

③ 子どものかみなりの彩色が終わった子どもから、雲を描き彩色する。

④ ジョーロから雨をふらせる。(重なりに気をつける)

■雲の大きさ、濃さは自由

■雨のふらせ方も自由

9 鑑賞会(0.5時間)

① 教室の前方を広く開けて集合する。

② 32名の学級なので、8人ずつ作品を並べ、よいところを見つけ発表する。

「酒井式鑑賞法は子どもを救う」

着色がうまくいかなかった子がいた。他の子の指導に時間をとられ、指導が遅れた。気をつけているのに、はみだしてしまうのは、指の動きがまだ不十分なのだ。1箇所でもうまく描けたという思いを持たせるために次のことをした。

もう一つ、たいこを描かせる。中に描く模様を一緒に考える。手を添えて描く。着色のときの手の動かし方を教える。

一つ目がうまくいくと、一人で、二つ目、三つ目と描いては、着色できる。

他の子たちは、その間に雲を描き、塗り残しがないか、確かめていた。

<子どもは、よいところを見つけほめる天才>

① 教師がえっ(?)と思ったところを楽しくていいと褒める。

② 体が小さすぎて、外に大きく体を描きなおした絵も、体の色の違いがいいと褒 める。かみなりのパンツの形も褒める。黒目ばかりでいいと褒める。

③ たいこの模様がいい、たいこを丁寧にぬっている、色がきれい

目がいい、ホースのような足がいい、お父さんの肩にのっている子どもがいい

髪の毛が丁寧、等々。具体的に褒める。

子どもは、自分の絵が褒められると、ほっとして友だちの絵の良いところをいっぱい発表できる。いつもはおとなしい子もたくさん発表する。とにかく、全員発表ができる。最後に、どうしても言いたい人と尋ねるとたくさんの子が手を挙げた。

酒井式鑑賞会は、子どもの発表意欲を高める。

当たり前だが、想定外のことがある。即座の指導ができないこともある。でも、子どもが描いたことは全部よいのだ。「よしとする」、酒井式4原則の一つだ。

子どもたちは、描き進むごとに熱中し、自分の絵に大満足した。

「描くことがあって、感動体験をさせる」という酒井臣吾氏の言葉を子どもたちが見事に証明してくれた。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Copyright (C) 2007 chizuko tamura. All Rights Reserved.

TOSS(登録商標第4324345号)、TOSSランド(登録商標第5027143号)

このサイトおよびすべての登録コンテンツは著作権及びリンクはフリーではありません

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

作成者:TOSS大阪みおつくし 田村ちず子

tamura@toss-mio.com

酒井式シナリオ「かみなりの国」(原実践 酒井式描画指導法3酒井臣吾著)は水彩画で提案され、多くの実践がある。

私は、1年生にパスでも指導可能だと思った。本シナリオは、子どもたちが大好きな「かみなりさま、たいこ」がモチーフだからだ。

「描く」ことがあって「感動体験」をさせると酒井氏は主張される。本シナリオは、お話を聞くだけでわくわくし、早く描きたいなと思う。

パーツに分けて指導すれば、必ずどの子も完成できるという自信があった。

30分、20分のパーツ指導もあるが、トータルで7時間、鑑賞まで入れて子どもたちは「かみなりの国」の描画を楽しんだ。

指導時間 全7時間

1「かみなりの国」のお話を聞き、色ケント紙にお父さんかみなりの顔を描く

① お話を聞く。

② お父さんかみなりになってたいこをたたいてみる。(机をたいこに見立てる)

③ 色ケント(うすねずみ)にお父さんかみなりの顔を描く位置を決める。

④ 油性ペン(黒)でお父さんかみなりの顔を描く。

(パスで彩色するので黒の油性ペンを使用した。原実践は、かみなりの色を決 め、コンテの色を決めて描く。)

右図のように顔の位置を決める

中心より少し上

鼻を傾けて描く

ア 顔の位置を決め、手で傾きを作らせ、大体の大きさの楕円を鉛筆で薄く描く。

イ 顔を描くのは4回目だったので、鼻、目、口・・・と指示に従って描いてい く。描き進みながら、どんな目にしよう、どんな口にしよう、つのは何本にし ようと一人一人が考えながら描き進める。

2 たいこを描く

① 大きいたいこにするか、つながったたいこにするか決める。(32名全員つなが ったたいこ)

② どの位置に一つ目のたいこを描くか決め、丁寧に模様も描く。

③ 一つ、一つ丁寧に描く。

④ たいこをつなぐ。

卵が割れると雨が降る、稲妻が光ると雨が降る等、たいこの模様に意味がある。

3 たいこのばちを描き、ばちをにぎる手と足を描く

① どのたいこをたたいているのか決めて、ばちの先が太鼓に当たるように、鉛筆 でうすく描く。

② ばちをにぎる手をサインペンで描く。

③ ばちをサインペンでなぞる。

子どもたちは、一つ一つのたいこに意味を持たせているので、どのたいこをたた いているのか分かるようにスムーズにばちを描く。

手のパーツ練習は、前にしているが、もう一度、食パンを描いて指を描いていく方法を示す。

4 顔に彩色(0.5時間)

手足の彩色は画用紙を汚すので、この時間には彩色しない。

<原実践、顔と手足に彩色の理由>

◎ 顔と手足に彩色することで、そのものの存在が鮮明になりつなぎやすくなる。

◎ 部分を完成させつつ進むと子どもの意識を刺激する。部分の成功が次の作業へ の意欲につながる。

① 赤、青、緑、かみなりの色を決める。

② 同系色の色を選んで、鼻から彩色する。

③ 髪の毛や角を選んだ色で彩色する。

■普段おとなしい女子が一人だけ緑色の雷にした。この主張はすばらしい。

■線を踏まずに彩色することを確認する。

■パスを立てて使う・ねかせて使うなど、彩色場所に応じた使い方を教える。

5 体を描きつなぐ。子どものかみなりを描くパスでの彩色なので、先に子どものかみなりを描く。(原実践は体に彩色)

① 体の動きを考えて、向きを決める。

② 体とパンツを描く。

③ 体と手をつなぐ。

④ 体と足をつなぐ。

■体が小さくなってしまった子は、かみなりさまがつけているアクセサリーにし、 体の大きさを示して描かせた。つめを5本ずつ描いてしまっても、かみなりの指 だからということでよしとする。

■子どものかみなりの顔を二つ、三つと積み上げていった子に、いい助言が浮かば なかった。その時間は、子どものかみなりの体を描かず次の時間で描く。

(想定外の事態がある)

6 体に彩色する (0.5時間)

① パスを折って、面で彩色する。

② タッチを変えて、体を彩色する。

同系色のパスで感じを変える。

重ね塗りもOK。

■線を踏まずに彩色しているか、よく見る。

■彩色がうまくいっていない子を見過ごさない。特に鉛筆の筆圧がまだ不十分な子 には、パスの着色時に個別指導がいる。事前のチェックが要る。

7 たいこを彩色する(カラーサインペン)

<カラーサインペンを使った理由>

一つ一つの小さなたいこには意味がある。子どもたちは、意味を持たせて思い思いの模様を描いている。細かい部分もある。その模様を浮き立たせるにはカラーサインペンがいいと考えた。また、細かいところを丁寧に彩色できる。パスで彩色した部分とカラーペンで彩色した部分の質感の違いが出る。

① カラーペンを使ったたいこの彩色の仕方を知る。

② 線を踏まずに彩色する。(力を入れすぎない)

■子どもたちは、一つのたいこを完成させる度に熱中した。

■色の選び方や組み合わせが不十分な子には個人指導が必要。

(一緒にたいこを描く。カラーペンの使い方を教える等 後は一人で)

8 子どものかみなりに彩色し、雲と雨を描く(0.5時間)

お父さんかみなりとたいこの彩色がすむと、あと一息だ。ジョーロで水をまく子どものかみなりを彩色する。お父さんかみなりの彩色をしているので、一人で描き進めることが出来る。また、子どものかみなりは、自分に近い存在なので彩色の楽しさが増す。

① 子どものかみなりの色を決め、彩色する。(色を選ぶ楽しさ)

② 場所によってパスの使い方を変える。

③ 子どものかみなりの彩色が終わった子どもから、雲を描き彩色する。

④ ジョーロから雨をふらせる。(重なりに気をつける)

■雲の大きさ、濃さは自由

■雨のふらせ方も自由

9 鑑賞会(0.5時間)

① 教室の前方を広く開けて集合する。

② 32名の学級なので、8人ずつ作品を並べ、よいところを見つけ発表する。

「酒井式鑑賞法は子どもを救う」

着色がうまくいかなかった子がいた。他の子の指導に時間をとられ、指導が遅れた。気をつけているのに、はみだしてしまうのは、指の動きがまだ不十分なのだ。1箇所でもうまく描けたという思いを持たせるために次のことをした。

もう一つ、たいこを描かせる。中に描く模様を一緒に考える。手を添えて描く。着色のときの手の動かし方を教える。

一つ目がうまくいくと、一人で、二つ目、三つ目と描いては、着色できる。

他の子たちは、その間に雲を描き、塗り残しがないか、確かめていた。

<子どもは、よいところを見つけほめる天才>

① 教師がえっ(?)と思ったところを楽しくていいと褒める。

② 体が小さすぎて、外に大きく体を描きなおした絵も、体の色の違いがいいと褒 める。かみなりのパンツの形も褒める。黒目ばかりでいいと褒める。

③ たいこの模様がいい、たいこを丁寧にぬっている、色がきれい

目がいい、ホースのような足がいい、お父さんの肩にのっている子どもがいい

髪の毛が丁寧、等々。具体的に褒める。

子どもは、自分の絵が褒められると、ほっとして友だちの絵の良いところをいっぱい発表できる。いつもはおとなしい子もたくさん発表する。とにかく、全員発表ができる。最後に、どうしても言いたい人と尋ねるとたくさんの子が手を挙げた。

酒井式鑑賞会は、子どもの発表意欲を高める。

当たり前だが、想定外のことがある。即座の指導ができないこともある。でも、子どもが描いたことは全部よいのだ。「よしとする」、酒井式4原則の一つだ。

子どもたちは、描き進むごとに熱中し、自分の絵に大満足した。

「描くことがあって、感動体験をさせる」という酒井臣吾氏の言葉を子どもたちが見事に証明してくれた。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Copyright (C) 2007 chizuko tamura. All Rights Reserved.

TOSS(登録商標第4324345号)、TOSSランド(登録商標第5027143号)

このサイトおよびすべての登録コンテンツは著作権及びリンクはフリーではありません

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━