「療育に役立った絵本1」の続き

3. 自閉症児の苦手な考え方を変えるもの

・概念理解を助ける

「どうぶついろいろかくれんぼ」ほか,型抜き絵本シリーズ,いしかわこうじ作,ポプラ社。

自閉症の子どもは一般に,個々の物の名前(トラ,タクシー,など)はきっちり覚えられても,それらを含むグループ名(動物,乗り物)のような概念の理解が苦手とされています。息子は,例えば様々な機種の飛行機を「ひこーき」として理解していたので,グループ概念のすべてが理解できていない,というわけではなさそうでしたが,4歳3カ月の時点で「動物はどれ?」の質問に対して適切な絵カードを答えられず,苦手はありそうでした。そこで,利用したのがこのシリーズ。

この絵本シリーズは,最初にページ一面に色や模様と描かれ,簡単なヒントとともに「なにかな?」「だれかな?」と問いかけがあり,ページをめくると切り取られた部分が輪郭となって答えが浮かび上がってくる仕組みになっています。普通に読むだけでも楽しめる本なのですが,例えば「のりものいろいろかくれんぼ」だったら,出題のページで「こののりものなんだろう?」とか,「次ののりものは何かな?」など,「のりもの」という言葉を強調して語りかけるようにしました。また,単純な色彩構成になっているので,「この赤いの何かな〜」など,色を強調して話しかけて色を教えるのにも使えます。

このシリーズは,息子が発達の問題を指摘される3歳以前から使っており,言語理解がそれほど進んでいない子どもでも理解できる,クイズ形式で次々出題されるので子どもが飽きない,といったメリットもあるので,まだ絵本の読み聞かせに慣れていないお子様にもおすすめです。

・人の視点に立って考える

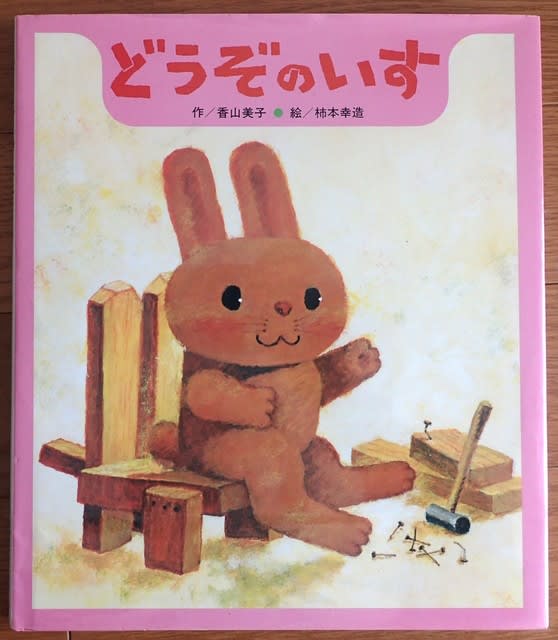

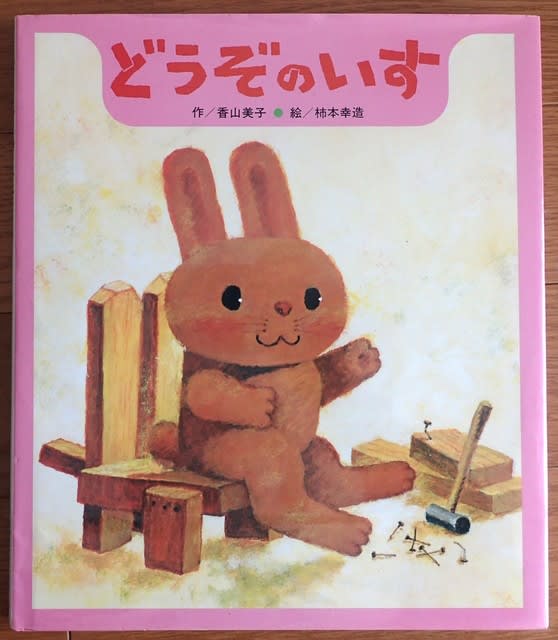

「どうぞのいす」,香山美子作,ひさかたチャイルド。(4歳4カ月〜)

自閉症児は一般に,心の理論(他者の感情や考えを自然と感じ取る能力のようなもの)の発達に問題があり,人の視点に立って物事を考えるのが苦手とされています。

たとえばそれを表す例として有名な「サリーとアン課題」と呼ばれるものがあります。サリーが部屋に隠したものを,サリーがいないときにアンが別の場所に隠してしまうところを子どもに見せてから,そのあとサリーがどこを探すかを子どもに推測させる問題で,自閉症児はサリーの立場に立って考えられず,アンの隠した場所を答えてしまう傾向があるそうです。

息子もそんな傾向を感じさせられることがありました。4歳ごろのことです。息子が祖父母と電話で話しているとき,自分の目の前にある飛行機のポスターを指差して「ひこーき!ひこーき!」と連呼。受話器の向こうにいる相手がこちらの様子が見えていないことがわかっておらず,自分が見えているもの=相手が見えているもの,と思っているようでした。

なんとかせねばと思い,これに関連したストーリーの絵本として「どうぞのいす」を教材に使いました。

ストーリーは,どんぐりの入ったかごを運ぶのに疲れたロバさんが,イスの上にかごをおいて昼寝をしていると,次々に動物がやってきてカゴの中身を入れ替えてしまい,目覚めたロバさんがカゴの中身にびっくりするというお話。

息子にとっての問題は,ロバさんがびっくりした理由を理解できるかという点です。

私はこの話を息子に読み聞かせるときに,ただ本文を読むだけでなく,各ページで動物が登場するたびに,「でもロバさんはまだ寝てるね〜。カゴの中身が変わっちゃったのにロバさん気づくかな?」と,ロバさんの視点で一緒に考える会話を入れました。

もちろん,この絵本1冊だけで他者の視点に立てるようになる,というものではありませんが,これはあくまでシチュエーション練習の教材として使い,日常でも同じように母の視点,父の視点を息子に伝えたり(母さんにはわからない,など),息子に考えさせる(父さんはどう思うかな?,など)練習をしました。

・物の見方や考え方は1通りではない

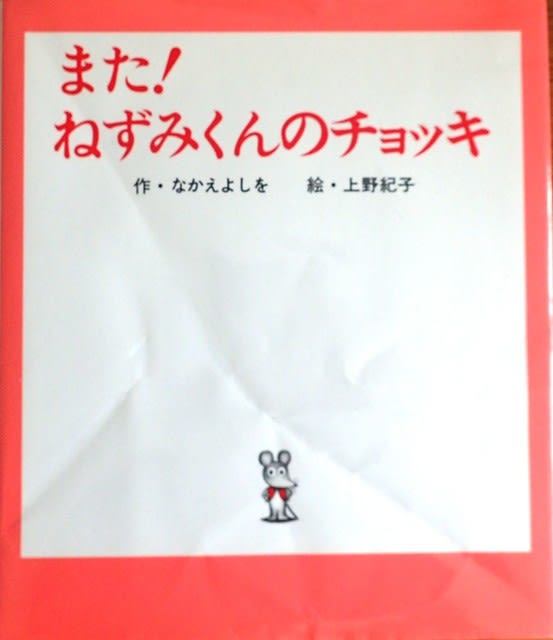

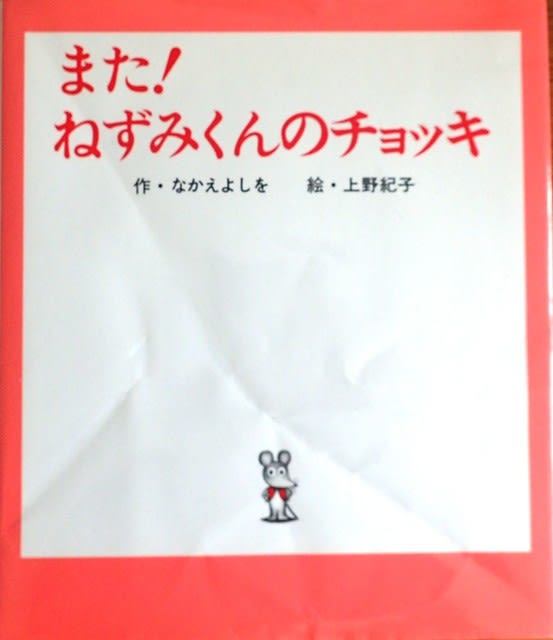

「ねずみくんのチョッキ」シリーズ,なかえよしを作,ポプラ社。(4歳半くらい〜)

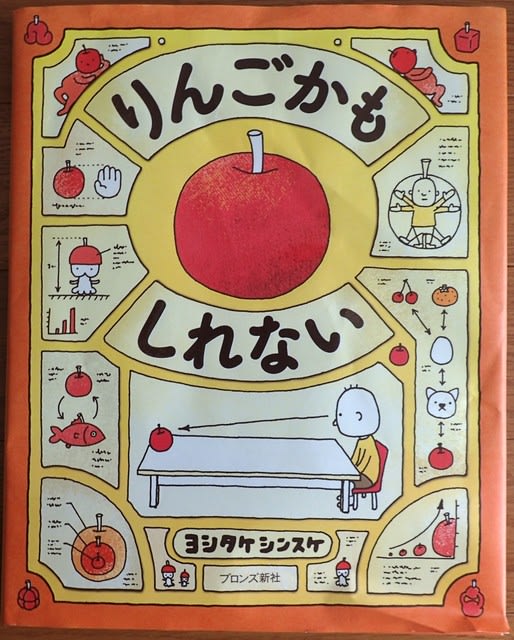

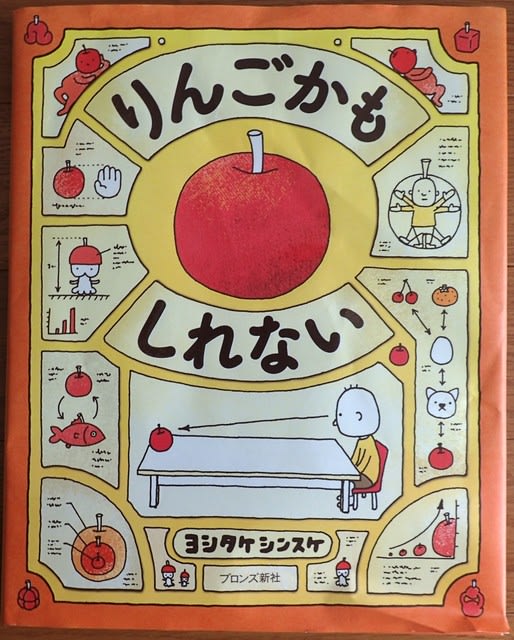

「りんごかもしれない」,ヨシタケシンスケ,ブロンズ新社。(5歳半くらい〜)

上記の課題と関連しますが,見えているものや知っているものだけでなく,人の価値観や考え方は,みな自分とは同じではないし,正解が1つではないこともある,という当たり前のことを,健常児の多くは成長する過程で自然と学んでいくのかもしれませんが,息子の場合はそれを丁寧に教えていく必要がありました。

息子はこだわりが強く,自分の考えに固執する傾向があったから,という理由もありますが,私自身(自閉傾向高め),20代くらいまでは人の考えを受け入れるのが苦手で,自分の考えを人に押し付けていろいろと周りに迷惑をかけてしまったという反省があり,小さいうちに教えて欲しかったなあという思いもあったからです。

そういった感覚を教える導入編として,「ねずみくんのチョッキ」シリーズはとても重宝しました。ねずみくんの赤いチョッキ。ねずみくんにはぴったりだけど,ぞうさんは体が大きすぎて着られない……。同じチョッキが着る人によって違った感覚を生むことが,簡単な言葉と一目でわかるシンプルなイラストで書かれていて,想像する力が弱い子どもでも理解しやすい内容になっています。

ただ,自閉症児は「大きい・小さい」のように,同じ物をさしていても比べる物によって変わってしまう言葉(関係語)の習得が遅れる傾向があるそうなので,これらの本をお子様に読み聞かせるのであれば,そういった関係語がしっかり定着してからの方がいいかもしれません。

もう一方の「りんごかもしれない」は,1つのりんごを題材に,主人公のぼくがあれこれ憶測というか妄想するストーリーで,1つのものに対するいろいろな見方・考え方を提供してくれます。突飛な見方もかなり出てきますが,それはそれでおもしろく,この本をまねて親子で「これは〇〇かもしれない〜」とお互いに想像して意見交換をする練習をしたりしました。

これまで紹介してきた本と比べてやや難しめの内容なので,ある程度読み聞かせに慣れてきた子向けです。

・客観的に自分をとらえる,自己分析

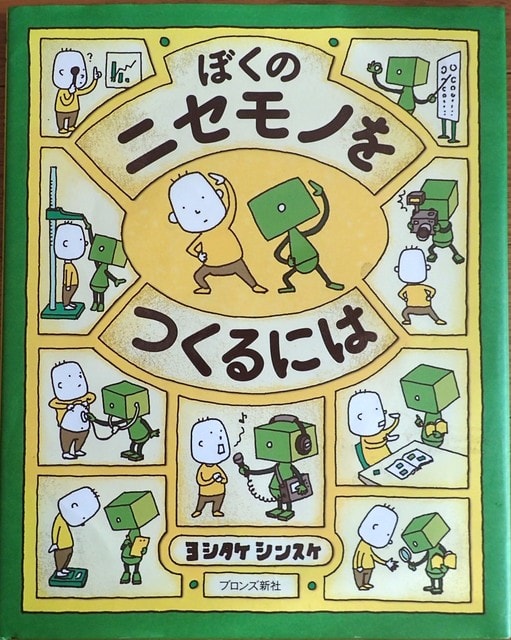

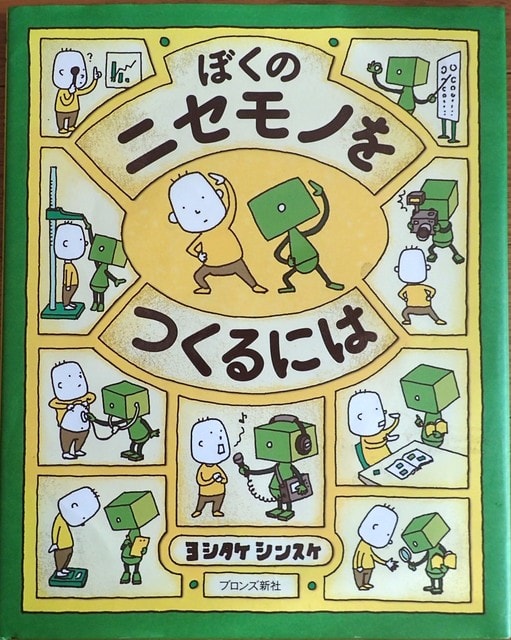

「ぼくのニセモノをつくるには」,ヨシタケシンスケ,ブロンズ新社。(6歳くらい〜)

人の視点に立つのが苦手な自閉症児は当然ながら,人から自分がどう見えるか,人から見た自分と自分で思っている自分が違うことを理解するのも難しいものがあります。そのために自分を客観的に評価する練習に使ったのがこの一冊。

やりたくないことをやらせるための自分のにせものを作ることにしたぼく。お手伝いロボットを自分そっくりにするために,自己分析して自分の情報をいろいろインプットしていく…というお話。

自分の名前や外見的な特徴,できることできないこと,以外にも,居場所によって役目が違うことや,友達や先生など周りから見たいろんな自分,自分の頭の中の世界など,日頃説明したり一緒に考えたりすることが難しいテーマがたんとつまっていて,それでいておもしろい本です。

各ページを読みながら,「じゃあH(息子)はどうかな〜?」と,一緒に自己分析をしたり,意見交換したりと,当たり前だけど大事なことについていろいろ親子で楽しく学べる教材として使えました。

ただ,これまで紹介したなかでは一番難しい本なので,読み聞かせに慣れ,ある程度対話ができるようになったお子様におすすめします。

************************************************

ここまで紹介した本は,数としてあまり多くありません。本を探すのにあまり時間がとれなかったのと,息子の興味や理解度にあったものになかなか出会えなかったのが主な理由です。

子どもにあった絵本を自力で探すのは時間がかかって本当に大変なので,もしお子様の課題にあわせてここに書かれた以外のテーマを教えられる絵本を探すのであれば,図書館のスタッフや読み聞かせボランティアのようないろんな絵本を知っている方に,◯歳児向けの〜といったストーリーの本がないか,などと聞いてみると早いかもしれません。