26 刺激伝導系でないのはどれか。

1.腱索

腱索は、心臓の僧帽弁を支える組織である。

2.洞房結節

心臓の刺激伝導系である。

3.房室結節

心臓の刺激伝導系である。

4.プルキンエ線維

心臓の刺激伝導系である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

26 刺激伝導系でないのはどれか。

1.腱 索

2.洞房結節

3.房室結節

4.プルキンエ線維

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 刺激伝導系についてさらに詳しく学びたいと思う。

青レベル 刺激伝導系について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)房室弁(僧帽弁・三尖弁)には腱索が付着する。

27 アルドステロンで正しいのはどれか。

1.近位尿細管に作用する。

アルドステロンは、遠位尿細管から集合管に作用する。

2.副腎髄質から分泌される。

アルドステロンは、副腎皮質から分泌される。

3.ナトリウムの再吸収を促進する。

アルドステロンは、ナトリウムの再吸収を促進し、カリウムの排泄を促進する。

4.アンジオテンシンIによって分泌が促進される。

アルドステロンは、アンジオテンシⅡによって分泌が促進される。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

27 アルドステロンで正しいのはどれか。

1.近位尿細管に作用する。

2.副腎髄質から分泌される。

3.ナトリウムの再吸収を促進する。

4.アンジオテンシンIによって分泌が促進される。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答が入れ替わると対応できなくなる。

青レベル アルドステロンについて理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)アルドステロンは、カリウム分泌を増加させる。

(正)カリウム分泌は、遠位尿細管の機能である。

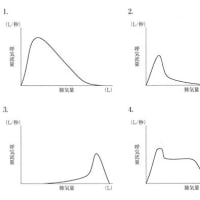

28 慢性閉塞性肺疾患について正しいのはどれか。

1.残気量は減少する。

残気量は増加する。

慢性閉塞性肺疾患では、肺の弾性と収縮力が低下するので、息を吐き出しにくくなる。

2.%肺活量の低下が著明である。

%肺活量の低下は起こらない。

%肺活量の低下は、肺線維症などの拘束性換気障害で起こる。

慢性閉塞性肺疾患では、1秒率が70%以下に低下する。

3.肺コンプライアンスは上昇する。

肺コンプライアンスの上昇は、肺が膨らみやすいことを意味している。

慢性閉塞性肺疾患では、過膨張が起こるために、肺に空気が入りやすくなるので、肺コンプライアンスは上昇する。

4.可逆性の気流閉塞が特徴である。

非可逆性の気流閉塞が特徴である。

可逆性とは正常に戻ることがあるという意味であるが、慢性閉塞性肺疾患は進行性である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

28 慢性閉塞性肺疾患について正しいのはどれか。

1.残気量は減少する。

2.%肺活量の低下が著明である。

3.肺コンプライアンスは上昇する。

4.可逆性の気流閉塞が特徴である。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答が入れ替わると対応できなくなる。

青レベル 慢性閉塞性肺疾患についてよく理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)慢性気管支炎では1秒率が低下する。

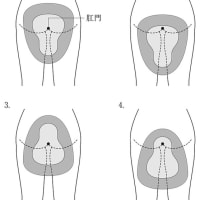

29 腰椎椎間板ヘルニアで正しいのはどれか。

1.高齢の女性に多発する。

活動性の高い成人の男性に多発する。

腰椎椎間板ヘルニアは、姿勢の悪い状態での作業によって生じやすい。

2.診断にはMRIが有用である。

MRI画像によって、椎間板からの髄核の突出と神経圧迫の程度を確認できる。

3.好発部位は第1・2腰椎間である。

好発部位は、腰に負担のかかる第4・5腰椎間である。

4.急性期では手術による治療を行う。

急性期では、保存療法(手術をしない治療)を行う。

保存療法は、必ずしも安静を意味するのではなく、局所麻酔による神経ブロック、鎮痛剤や筋弛緩薬による薬物療法、理学療法などがある。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

29 腰椎椎間板ヘルニアで正しいのはどれか。

1.高齢の女性に多発する。

2.診断にはMRIが有用である。

3.好発部位は第1・2腰椎間である。

4.急性期では手術による治療を行う。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 腰椎椎間板ヘルニアについてさらに学びたいと思う。

青レベル MRIの特徴について理解している。

30 配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。

1.一時保護

配偶者暴力相談支援センターの機能は、相談・カウンセリング、被害者の一時保護、自立生活への援助、被害者を保護する施設の情報提供などである。

2.就労の仲介

就労の仲介は、ハローワークである。

3.外傷の治療

外傷の治療は、医療機関である。

4.生活資金の給付

生活資金の給付は、生活保護である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

30 配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。

1.一時保護

2.就労の仲介

3.外傷の治療

4.生活資金の給付

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 配偶者暴力相談支援センターの機能を知っている。

31 施行日が最も新しい法律はどれか。

1.高齢社会対策基本法

高齢社会対策基本法は、平成7年である。

2.高齢者の医療の確保に関する法律

高齢者の医療の確保に関する法律は、平成20年である。

3.高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律は、平成18年である。

4.地域における医療及び介護の総合的な確保を促進(推進)するための関係法律の整備等に関する法律

平成26年なので、本来ならば正解となる。

法律の名称が誤っているので、「促進」ではなく「推進」となる。

*正解なし

*この問題は、採点から除外された。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

31 施行日が最も新しい法律はどれか。

1.高齢社会対策基本法

2.高齢者の医療の確保に関する法律

3.高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

4.地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するための関係法律の整備等に関する法律

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 施行日を暗記したいと思っている。

青レベル 問題文の意味が分かる。

32 保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。

1.免許取得後の臨床研修が義務付けられている。

免許取得後の臨床研修は、努力義務となっている。

2.心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。

相対的欠格事由には、罰金刑以上の刑、業務に関する犯罪、心身の障害、麻薬中毒者が該当する。

3.看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。

看護師籍の登録事項に変更があった場合は30日以内に、厚生労働大臣に申請する。

4.都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。

都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができるが、この法律は、看護師等の人材確保の促進に関する法律で定められている。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

32 保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。

1.免許取得後の臨床研修が義務付けられている。

2.心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。

3.看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。

4.都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 保健師助産師看護師法をよく理解していない。

青レベル 保健師助産師看護師法について理解している。

33 患者の情報の取扱いについて正しいのはどれか。

1.看護師の守秘義務は医療法で規定されている。

看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法で規定されている。

2.統計的に処理された情報から患者個人を特定できる。

統計処理されると、個人情報は特定できない。

臨床データを統計処理する項目は、単なる数値や検査結果だけなので、この中に個人情報は含まれていない。

3.利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される。

医学・看護学教育、症例に基づく研究、外部監査機関への情報提供、職員の業務改善などについても匿名化する必要がある。

4.転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である。

他の病院との医療サービスに関しての連携、医療に関しての照会への回答、外部の医師等の意見や助言を求める場合には、患者の同意が必要である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

33 患者の情報の取扱いについて正しいのはどれか。

1.看護師の守秘義務は医療法で規定されている。

2.統計的に処理された情報から患者個人を特定できる。

3.利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される。

4.転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 患者の情報の取扱いについて理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

診療情報を第三者に開示する際の個人情報の保護として適切なのはどれか。

(誤)保険会社の同意が必要である。

(誤)利用目的の特定は不要である。

(誤)死者の情報の保護は不要である。

(誤)特定機能病院では本人の同意は不要である。

(正)法に基づく保健所への届出に本人の同意は不要である。

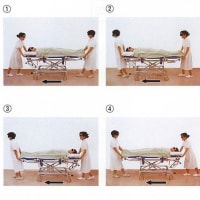

34 車椅子による移送で適切なのはどれか。

1.エレベーターの中で方向転換する。

エレベーターに入る前に方向転換をしておく。

2.急な下り坂では前向きに車椅子を進める。

急な下り坂では後向きに車椅子を進める。

3.ティッピングレバーを踏み、段差を乗り越える。

ティッピングレバーを踏むと、前輪が持ち上がるので、段差を乗り越えが楽になる。

4.移乗する前にフットレスト〈足のせ台〉を下げる。

移乗する前にフットレストを上げて、フットレストに誤って足を乗せて転倒させることを防ぐ。

移乗した後にフットレストを下げる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

34 車椅子による移送で適切なのはどれか。

1.エレベーターの中で方向転換する。

2.急な下り坂では前向きに車椅子を進める。

3.ティッピングレバーを踏み、段差を乗り越える。

4.移乗する前にフットレスト〈足のせ台〉を下げる。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 車椅子による移送について理解している。

35 病室環境に適した照度はどれか。

1.100〜200ルクス

2.300〜400ルクス

3.500〜600ルクス

4.700〜800ルクス

◆院内の照度(ルクス)

病室:100〜200(読書灯300)

手術:1,000(術野10,000〜100,000)

ICU:100〜1,000

診察・処置:500〜1,000

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

35 病室環境に適した照度はどれか。

1.100〜200ルクス

2.300〜400ルクス

3.500〜600ルクス

4.700〜800ルクス

<チェックボタン>

赤レベル 病室環境についてさらに広く学びたいと思う。

黄レベル 院内の照度を暗記したいと思う。

青レベル 100~200ルクスであることが理解できる。

36 検査の目的と採尿方法の組合せで正しいのはどれか。

1.細菌の特定-----------中間尿

細菌の特定は、尿道の常在菌の汚染を避けるために初尿を捨てて、中間尿を用いる。

2.腎機能の評価---------杯分尿

腎機能の評価は、24時間尿を用いる。

3.肝機能の評価---------24時間尿

肝機能の評価は、血液検査を用いる。

4.尿道の病変の推定-----早朝尿

杯分尿では、尿の出始めと尿の最後を区別することで、病変の部位を推定することができる。

早朝尿は、運動後の尿蛋白の影響を避けるために腎機能の検査で用いられる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

36 検査の目的と採尿方法の組合せで正しいのはどれか。

1.細菌の特定-----------中間尿

2.腎機能の評価---------杯分尿

3.肝機能の評価---------24時間尿

4.尿道の病変の推定-----早朝尿

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 採尿方法についてさらに学びたいと思う。

青レベル 採尿方法について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)外来で行う尿検査で、細菌の検査には中間尿を提出する。

37 職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。

1.労働組合法

労働組合法は、労働組合を組織して団体交渉をする法律である。

2.労働基準法

労働基準法は、最低の労働条件を定める法律である。

3.労働安全衛生法

労働安全衛生法は、職業病や労働災害の防止、健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律である。

4.労働関係調整法

労働関係調整法は、労働関係の公正な調整を図る法律である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

37 職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。

1.労働組合法

2.労働基準法

3.労働安全衛生法

4.労働関係調整法

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 労働に関する法律を問題文で再確認したいと思う。

青レベル 労働安全衛生法について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

30歳の男性。大企業の営業職。気分が晴れず職場に行くことができないことを主訴に妻に付き添われて来院した。3か月前に商品納入のトラブルで取引先の会社の担当者に罵倒され、その後、自責の念が強くなり、抑うつ気分、早朝覚醒および倦怠感が続き、3日前から会社に行けないと休むようになった。2週前の会社の健康診断では異常を指摘されていない。身体所見、臨床検査および画像検査で異常を認めない。

抑うつへの治療とともにとるべき対応として適切なのはどれか。

(誤)労働災害の認定をする。

(正)産業医にも相談することを勧める。

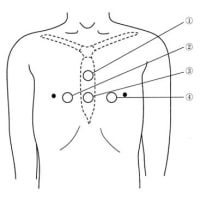

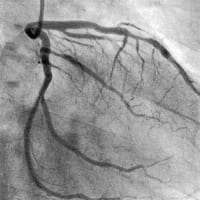

38 合併症のない全身状態が良好な患者に対して、全身麻酔のための気管挿管を行い用手換気をしたところ、左胸郭の挙上が不良であった。

原因として考えられるのはどれか。

1.無気肺

2.食道挿管

3.片肺挿管

4.換気量不足

◆片肺挿管

気管挿管では、チューブの挿入が深すぎると、右の主気管支までチューブの先端が挿管されてしまう。

左右の気管支では、右側の角度が浅くて太いので、右に挿管されやすい。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

38 合併症のない全身状態が良好な患者に対して、全身麻酔のための気管挿管を行い用手換気をしたところ、左胸郭の挙上が不良であった。

原因として考えられるのはどれか。

1.無気肺

2.食道挿管

3.片肺挿管

4.換気量不足

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 片肺挿管を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

4か月の乳児。鼠径ヘルニアの手術のため入院した。気管挿管による全身麻酔を開始したが、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉が徐々に低下してきた。

(正)原因として最も可能性が高いのは片肺挿管である。

39 脳出血の後遺症で左片麻痺と嚥下障害のある患者の家族に、食事介助の指導を行うときの説明で適切なのはどれか。

1.「食材にこんにゃくを入れると良いですよ」

食材にこんにゃくを入れると、食物がバラバラでまとまらないので、嚥下が困難になる。

2.「体を起こしたら、左の脇の下をクッションで支えましょう」

体を起こしたら、患側である左側を固定すると体が安定する。

3.「口の左側に食べ物を入れるようにしましょう」

左片麻痺では、健側の右側に食べ物を入れるようにする。

4.「飲み込むときに咳が出なければ誤嚥の心配はありません」

飲み込むときに咳が出なくても、不顕性誤嚥の心配がある。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

39 脳出血の後遺症で左片麻痺と嚥下障害のある患者の家族に、食事介助の指導を行うときの説明で適切なのはどれか。

1.「食材にこんにゃくを入れると良いですよ」

2.「体を起こしたら、左の脇の下をクッションで支えましょう」

3.「口の左側に食べ物を入れるようにしましょう」

4.「飲み込むときに咳が出なければ誤嚥の心配はありません」

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答が入れ替わると対応できなくなる。

青レベル 食事介助について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

高齢者への誤嚥の対応についての記載である。

(正)食後の座位保持

(正)摂食嚥下訓練

(正)栄養評価

(正)口腔ケア

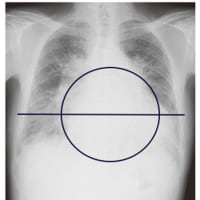

40 自助具を図に示す。

関節リウマチによって肩関節に痛みがある患者の関節保護のための自助具として最も適切なのはどれか。

1.万能カフ

2.長柄ブラシ

3.コップホルダー

4.レバー式ドアノブ

◆自助具

関節リウマチによって肩関節に痛みがある患者の関節保護のための自助具は、長柄ブラシである。

1.万能カフ、3.コップホルダー、4.レバー式ドアノブは、握力や手指機能の低下で使用する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

40 自助具を図に示す。

関節リウマチによって肩関節に痛みがある患者の関節保護のための自助具として最も適切なのはどれか。

1.万能カフ

2.長柄ブラシ

3.コップホルダー

4.レバー式ドアノブ

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 肩関節保護のための自助具を理解している。

41 Aさん(59歳、女性)は、半年前に下咽頭癌で放射線治療を受けた。口腔内が乾燥し、水を飲まないと話すことも不自由なことがある。

Aさんに起こりやすいのはどれか。

1.う歯

放射線による唾液分泌障害により、自浄作用が低下すると、う歯や歯周疾患が起こる。

2.顎骨壊死

顎骨壊死は、放射線治療では起こらない。

3.嗅覚障害

嗅覚は、照射範囲に含まれない。

4.甲状腺機能亢進症

甲状腺の機能に影響する部位は、照射範囲に含まれない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

41 Aさん(59歳、女性)は、半年前に下咽頭癌で放射線治療を受けた。口腔内が乾燥し、水を飲まないと話すことも不自由なことがある。

Aさんに起こりやすいのはどれか。

1.う 歯

2.顎骨壊死

3.嗅覚障害

4.甲状腺機能亢進症

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 放射線治療による影響について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

大量被ばく後の放射線障害で、最も遅く発現するのはどれか。

(正)白内障

(誤)紅斑

(誤)消化管出血

(誤)白血球減少

(誤)生殖機能障害

42 1型糖尿病と診断された人への説明で適切なのはどれか。

1.自己血糖測定の試験紙の費用は医療保険の対象外である。

インスリン治療者では医療保険の対象となる。

自己血糖測定には、血糖測定器、採血用穿刺器具、針、測定試験紙が必要である。

2.食事が摂取できないときはインスリン注射を中止する。

食事が摂取できないシックデイであっても、食事量によらず血糖値が上昇するので、インスリン注射は中止しない。

食事が摂取できないような状態では、速やかに医療機関を受診する必要がある。

3.低血糖症状には振戦などの自律神経症状がある。

低血糖時には、交感神経が興奮するので、発汗、動悸、振戦などの症状が現れる。

4.運動は朝食前が効果的である。

運動を朝食前に行うと低血糖となる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

42 1型糖尿病と診断された人への説明で適切なのはどれか。

1.自己血糖測定の試験紙の費用は医療保険の対象外である。

2.食事が摂取できないときはインスリン注射を中止する。

3.低血糖症状には振戦などの自律神経症状がある。

4.運動は朝食前が効果的である。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答以外の知識を再確認したいと思う。

青レベル 1型糖尿病の説明について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

12歳の女児。低血糖性昏睡で救急搬送された。11歳時に1型糖尿病を発症し、インスリン強化療法を受けている。体育の授業中に意識を失ったという。精査・加療目的で入院した。

退院後の学校生活における指導内容である。

(正)小児糖尿病サマーキャンプを紹介する。

(正)スティックシュガーを常に携行するように指導する。

(正)体育の授業の後などは低血糖になりやすいことを指導する。

(正)血糖の自己測定をしやすい環境の確保を担任の教論に依頼する。

43 アレルギー性鼻炎について正しいのはどれか。

1.食後に症状が増悪する。

食後に症状が増悪するのは、食物アレルギーである。

2.Ⅳ型アレルギーである。

アレルギー性鼻炎は、Ⅰ型アレルギーである。

3.スクラッチテストで原因を検索する。

スクラッチテストでは、皮膚に引っかき傷をつけてアレルゲンの希釈液をしみこませて反応を検査する。

*スクラッチテストは、アレルギー性鼻炎の診断に用いられているが、厚労省の解答とはなっていない。

4.アレルゲンの除去は症状の抑制に有効である。

アレルギー性鼻炎には、ダニやハウスダストがアレルゲンとなる通年性アレルギー性鼻炎と季節性アレルギー性鼻炎の花粉症がある。

アレルギー反応の抑制は、基本的にアレルゲンに接しないことである。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

43 アレルギー性鼻炎について正しいのはどれか。

1.食後に症状が増悪する。

2.Ⅳ型アレルギーである。

3.スクラッチテストで原因を検索する。

4.アレルゲンの除去は症状の抑制に有効である。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル アレルギー性鼻炎についてさらに学びたいと思う。

青レベル アレルギー性鼻炎を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

24歳の女性。くしゃみ、鼻汁および鼻閉を主訴に来院した。鼻汁は水様性である。症状は4年前から春に出現し、晴天時に悪化する。

(正)Ⅰ型アレルギーである。

(正)血清IgE値が高い。

(正)嗅覚障害がある。

(正)鼻汁中に好酸球がみられる。

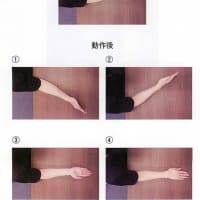

44 他動運動による関節可動域〈ROM〉訓練を行うときの注意点で適切なのはどれか。

1.有酸素運動を取り入れる。

有酸素運動を取り入れない。

他動運動は、第三者が動かす運動なので、自己の筋運動ではない。

2.等尺性運動を取り入れる。

等尺性運動を取り入れない。

等尺性運動では、関節を動かさないで筋肉を収縮・弛緩させるので、関節可動域訓練にならない。

3.近位の関節を支持して行う。

上肢においては、肩関節の場合は患者の肩を支持し、肘関節の場合は上腕下部を支える。

4.痛みがある場合は速く動かす。

関節の可動域を広げる訓練なので、基本動作はゆっくりとした動きで行う。

痛みが強い場合は、無理に可動域を広げない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

44 他動運動による関節可動域〈ROM〉訓練を行うときの注意点で適切なのはどれか。

1.有酸素運動を取り入れる。

2.等尺性運動を取り入れる。

3.近位の関節を支持して行う。

4.痛みがある場合は速く動かす。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 関節可動域訓練についてさらに学びたいと思う。

青レベル 関節可動域訓練について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

左中大脳動脈領域の脳梗塞と診断された。右上下肢は弛緩性で随意運動は不能である。

(正)関節可動域訓練を開始する。

45 Aさん(80歳、女性)は、要介護2となったため長男家族(長男50歳、長男の妻45歳、18歳と16歳の孫)と同居することとなった。在宅介護はこの家族にとって初めての経験である。

Aさんの家族が新たな生活に適応していくための対処方法で最も適切なのはどれか。

1.活用できる在宅サービスをできる限り多く利用する。

在宅サービスをできる限り多く利用することが、適切な介護とはならない。

2.家族が持つニーズよりもAさんのニーズを優先する。

家族が持つニーズとAさんのニーズを調整するために、両者が話し合うことで決定する。

3.介護の負担が特定の家族に集中しないように家族で話し合う。

介護を、長男の妻だけに押し付けることがないように、家族の協力が大切である。

4.10代の子どもを持つ家族の発達課題への取り組みを一時保留にする。

10代の子どもを含めて、家族の発達課題に取り組めるような介護とする。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

45 Aさん(80歳、女性)は、要介護2となったため長男家族(長男50歳、長男の妻45歳、18歳と16歳の孫)と同居することとなった。在宅介護はこの家族にとって初めての経験である。

Aさんの家族が新たな生活に適応していくための対処方法で最も適切なのはどれか。

1.活用できる在宅サービスをできる限り多く利用する。

2.家族が持つニーズよりもAさんのニーズを優先する。

3.介護の負担が特定の家族に集中しないように家族で話し合う。

4.10代の子どもを持つ家族の発達課題への取り組みを一時保留にする。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 生活の支援・指導について理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)地域包括ケアシステムでは、医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される。

46 平成24年(2012年)の就業構造基本調査における65歳以上75歳未満の高齢者の就業について正しいのはどれか。

1.女性では就業している者の割合は40%以上である。

女性の就業は、65〜70歳で29.8%、70〜75歳で18%である。

2.就業していない者よりも就業している者の割合が多い。

就業していない者よりも就業している者の割合が少ない。

3.就業していない者のうち40%以上が就業を希望している。

就業していない者のうち就業を希望しているのは20%以下である。

4.就業している者のうち非正規職員・従業員の割合は成人期より多い。

高齢になると正規社員として努める人が減る。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

46 平成24年(2012年)の就業構造基本調査における65歳以上75歳未満の高齢者の就業について正しいのはどれか。

1.女性では就業している者の割合は40%以上である。

2.就業していない者よりも就業している者の割合が多い。

3.就業していない者のうち40%以上が就業を希望している。

4.就業している者のうち非正規職員・従業員の割合は成人期より多い。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に分からない所がある。

黄レベル 解答が入れ替わると対応できなくなる。

青レベル 常識で判断すれば解けると思う。

47 高齢者施設に入所中のAさん(78歳、女性)は、長期間寝たきり状態で、便秘傾向のため下剤を内服している。下腹部痛と便意を訴えるが3日以上排便がなく、浣腸を行うと短く硬い便塊の後に、多量の軟便が排泄されることが数回続いている。既往歴に、消化管の疾患や痔はない。

Aさんの今後の排便に対する看護として最も適切なのはどれか。

1.直腸の便塊の有無を確認する。

直腸性の便秘なので、直腸に便塊ができた段階で排便させるようにする。

2.止痢薬の処方を医師に依頼する。

止痢薬の処方は、下剤を内服している治療に反する。

3.1日の水分摂取量を800mL程度とする。

水分摂取を制限すると、脱水症状を招くことで便秘は悪化する。

4.食物繊維の少ない食事への変更を提案する。

食物繊維には便通効果があるので十分量を摂取する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

47 高齢者施設に入所中のAさん(78歳、女性)は、長期間寝たきり状態で、便秘傾向のため下剤を内服している。下腹部痛と便意を訴えるが3日以上排便がなく、浣腸を行うと短く硬い便塊の後に、多量の軟便が排泄されることが数回続いている。既往歴に、消化管の疾患や痔はない。

Aさんの今後の排便に対する看護として最も適切なのはどれか。

1.直腸の便塊の有無を確認する。

2.止痢薬の処方を医師に依頼する。

3.1日の水分摂取量を800mL程度とする。

4.食物繊維の少ない食事への変更を提案する。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 問題文を再確認したいと思う。

青レベル 直腸性の便秘の対処法を理解している。

48 老年期のうつ病に特徴的な症状はどれか。

1.幻覚

幻覚は、認知症でみられ、老年期のうつ病に特徴的な症状ではない。

2.感情鈍麻

感情鈍麻は、統合失調症でみられる感情表現の低下である。

3.心気症状

心気症状は、自分が重い病気になったと思い込むことである。

老年期のうつ病では、抑うつ気分よりも、不定愁訴や自律神経症状の訴えが特徴的である。

4.着衣失行

着衣失行は、認知症でみられる衣服を正しく着られなくなる状態である。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

48 老年期のうつ病に特徴的な症状はどれか。

1.幻 覚

2.感情鈍麻

3.心気症状

4.着衣失行

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答以外の知識を再確認したいと思う。

青レベル 老年期のうつ病に特徴理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)うつ病では心気妄想がみられる。

49 高齢者に術後の呼吸器合併症が発症しやすい理由で正しいのはどれか。

1.残気量の減少

残気量は増加する。

高齢者では、閉塞性換気障害が生じ、解剖学的死腔は増加する。

さらに末梢気道狭小化による呼気終期の気道閉塞が起こる。

2.肺活量の低下

呼吸筋力低下により、全肺気量が減少して、残気量が増加する結果、肺活量は低下する。

3.嚥下反射の閾値の低下

閾値は上昇する。

嚥下反射の閾値とは、嚥下反射を起こす刺激の最小値である。

4.気道の線毛運動の亢進

気道の線毛運動は低下する。

その結果、分泌物が貯留しやすくなる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

49 高齢者に術後の呼吸器合併症が発症しやすい理由で正しいのはどれか。

1.残気量の減少

2.肺活量の低下

3.嚥下反射の閾値の低下

4.気道の線毛運動の亢進

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない記載がある。

黄レベル 増加するものと減少するものの区別がつかない。

青レベル 高齢者に術後の呼吸器合併症が発症しやすい理由を理解している。

<医師国家試験から108回の予測問題>

(正)加齢に伴い全肺気量は低下する。

50 学童期の肥満について正しいのはどれか。

1.肥満傾向児は肥満度30%以上と定義される。

肥満傾向児は肥満度20%以上と定義される。

2.肥満傾向児は高学年より低学年が多い。

肥満傾向児は高学年で多くなる。

3.肥満傾向児は男子より女子が多い。

肥満傾向児は男子が多い。

4.成人期の肥満に移行しやすい。

学童期の肥満は、すでに完成された肥満なので、高血圧、脂質異常症、糖尿病などを合併している頻度が高い。

学童期の肥満は、高率で思春期肥満から成人期肥満に移行する。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「理解度の判定」

*問題をもう一度読んであなたの理解度を正しく判定してください。

50 学童期の肥満について正しいのはどれか。

1.肥満傾向児は肥満度30%以上と定義される。

2.肥満傾向児は高学年より低学年が多い。

3.肥満傾向児は男子より女子が多い。

4.成人期の肥満に移行しやすい。

<チェックボタン>

赤レベル 問題文に理解できない所がある。

黄レベル 解答が入れ替わると対応できなくなる。

青レベル 学童期の肥満の特徴が理解できる。

「過去問ダイジェスト」のHPをご利用下さい!

*チェックボタンを作動させて、過去問を理解度で分類しましょう。

*結果を記録すると合格するのに必要な勉強が一覧表に表示されます。

*あなたは重要問題だけを選別して勉強して下さい。

「過去問ダイジェスト」のHP

https://www.relic-kangoshi.com/

<ご注意下さい!>

他業者と思われる妨害により「過去問ダイジェスト」の偽サイトが作成されていますので、お間違いのないようにお願い致します。