本年と昨年の7/26のアニメGIFの比較については、以下引用記事内のアニメGIFと比較しながらご覧ください。1年前記事との比較により、日本社会の新型コロナ疫などによる1年間の変化を垣間見ることができます。

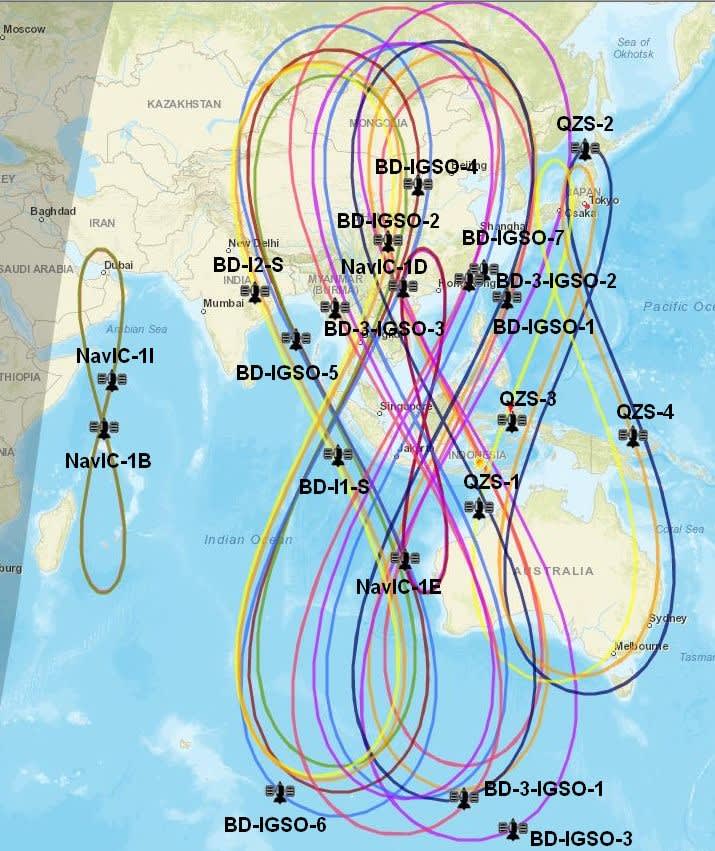

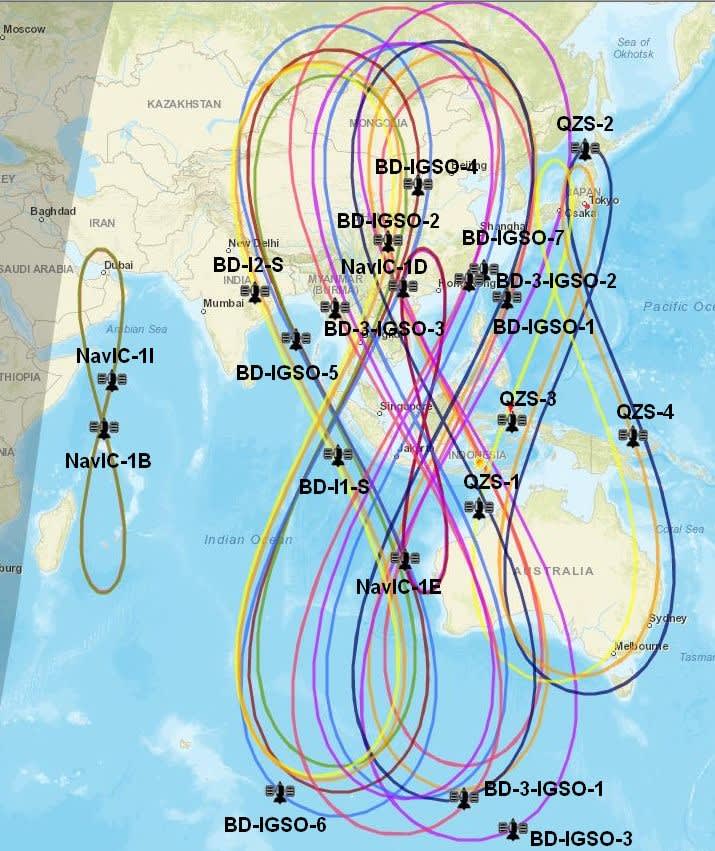

2020 7/26 BD十字の最後尾BD-I1-Sが太陽合ピーク状態に入りました。BDIGSO-2,BD3-IGSO-3,BD-I2-S,BDIGSO-5,最後はBD-I1-Sの順に、BDSSの5衛星の連続太陽合の生起が続いてきました。BD十字星先頭BD-I2-S,次のBDIGSO-2,-5,BD3-IGSO-3の黄土色系と青色のプロットが、濃紺のBD-I1-Sを残しながら、黄道へ向けて北側から次々と現れてきました。BDIGSO-2,-5の2衛星は太陽合の同期精度がかなり高いため、見事に重なってプロットされています。北斗IGSO衛星群は夏季7月に華やかな連続的太陽合生起を集中させる様にデザインされているようです。

2月から大湾曲してきたNavIC-1E,-1Iペアはいよいよ7月末から非同期の太陽合を迎えるでしょう。後から追加で打ち上げた西輪NavIC-1Iの軌道について、東輪で生じている紛らわしい2衛星の赤道での重なりの発生を避けるために、意識的に非同期を明示するようにしたのではと当方は推測しています。

この大湾曲期間は太陽の赤緯が北緯側だったためもあり、南緯側でのNavIC大湾曲非同期太陽合の全貌を捉えることができています。最後の7月末のBD-I1-SとNavIC-1Eとの合生起の競争はBD-I1-Sが先んじることになるようです。その後はQZS-1の北上による太陽合の準備過程が始まっています。

以下のQZS/IGSO軌道描画フォームにアニメGIFを記録します。

2020 7/26 QZS/IGSO軌道の3.5倍縦アニメGIFを記録します。

2020 7/26 QZS/IGSO軌道の3倍拡大アニメGIFを記録します。

新型コロナ疫対応での東アジア各国の科学技術力は、欧米に対して、より先進的になってきています。本ブログが扱ってきているアジアQZSS/IGSO技術を、現在の新型コロナ疫における「検査・追跡・隔離」基盤で存分に活かすためには、アジアの科学技術力は国際社会に対してより誠実かつ透明であるべきといえるでしょう。このために特にわが国とQZSS測位衛星の果たすべき役割は重要でしょう。

衛星の軌道6要素は、春分点や軌道仰角や昇降点引数など殆どが太陽中心座標系と密接しています。太陽合エベントは衛星軌道運動の特徴を把握できる優れたキーといえます。特に月面着陸などの将来実験においてIGSO/QZSSの軌道運動位相を太陽系慣性座標(前世紀用語で歴表時系)規模で捉える基準として、太陽合同期状態の活用・分析が効果的といえるでしょう。

インド・太平洋宇宙連携の中核となる大国インドの宇宙大国化動向などユーラシア上空のQZSS/IGSO軌道運動を、測位衛星と太陽との天体エベントに注目して頂くことができればと思います。

平成期の日本宇宙陣は、欧米のMEO重視の壁を乗り越えて、先駆的RNSSとして脱MEOという大胆なQZS軌道測位衛星実現を頑張りぬきました。これが、アジアのGNSS情勢のMEOからの脱皮、端的にBDSS-IGEO/IGSOの充実を産み出したといえるでしょう。日本はQZSSを月面探査日印協力を基盤に軌道運動・測位へ活用展開を目指すべきでしょう。

中国側は日本QZSSの自立した踏ん張りを見守りながら、将来のIGSOエコシステム構築の展望を描いているでしょう。これがインドのIRNSS NavICや、ロシアのポストGlonassの実現にも大きな影響を与えるでしょう。

2019 07/26 何故か欠測との格闘 BD-I1-SとNavIC東輪1Dの太陽合後に西輪1I続く

2019 07/26 本日は欠測との格闘でした。N2YOサーバから嫌われたのか。今回はNavIC東西両輪の同期太陽合はありません。NavIC西輪1I機と東輪1D機とは数日遅延し......

2020 7/26 BD十字の最後尾BD-I1-Sが太陽合ピーク状態に入りました。BDIGSO-2,BD3-IGSO-3,BD-I2-S,BDIGSO-5,最後はBD-I1-Sの順に、BDSSの5衛星の連続太陽合の生起が続いてきました。BD十字星先頭BD-I2-S,次のBDIGSO-2,-5,BD3-IGSO-3の黄土色系と青色のプロットが、濃紺のBD-I1-Sを残しながら、黄道へ向けて北側から次々と現れてきました。BDIGSO-2,-5の2衛星は太陽合の同期精度がかなり高いため、見事に重なってプロットされています。北斗IGSO衛星群は夏季7月に華やかな連続的太陽合生起を集中させる様にデザインされているようです。

2月から大湾曲してきたNavIC-1E,-1Iペアはいよいよ7月末から非同期の太陽合を迎えるでしょう。後から追加で打ち上げた西輪NavIC-1Iの軌道について、東輪で生じている紛らわしい2衛星の赤道での重なりの発生を避けるために、意識的に非同期を明示するようにしたのではと当方は推測しています。

この大湾曲期間は太陽の赤緯が北緯側だったためもあり、南緯側でのNavIC大湾曲非同期太陽合の全貌を捉えることができています。最後の7月末のBD-I1-SとNavIC-1Eとの合生起の競争はBD-I1-Sが先んじることになるようです。その後はQZS-1の北上による太陽合の準備過程が始まっています。

以下のQZS/IGSO軌道描画フォームにアニメGIFを記録します。

2020 7/26 QZS/IGSO軌道の3.5倍縦アニメGIFを記録します。

2020 7/26 QZS/IGSO軌道の3倍拡大アニメGIFを記録します。

新型コロナ疫対応での東アジア各国の科学技術力は、欧米に対して、より先進的になってきています。本ブログが扱ってきているアジアQZSS/IGSO技術を、現在の新型コロナ疫における「検査・追跡・隔離」基盤で存分に活かすためには、アジアの科学技術力は国際社会に対してより誠実かつ透明であるべきといえるでしょう。このために特にわが国とQZSS測位衛星の果たすべき役割は重要でしょう。

衛星の軌道6要素は、春分点や軌道仰角や昇降点引数など殆どが太陽中心座標系と密接しています。太陽合エベントは衛星軌道運動の特徴を把握できる優れたキーといえます。特に月面着陸などの将来実験においてIGSO/QZSSの軌道運動位相を太陽系慣性座標(前世紀用語で歴表時系)規模で捉える基準として、太陽合同期状態の活用・分析が効果的といえるでしょう。

インド・太平洋宇宙連携の中核となる大国インドの宇宙大国化動向などユーラシア上空のQZSS/IGSO軌道運動を、測位衛星と太陽との天体エベントに注目して頂くことができればと思います。

平成期の日本宇宙陣は、欧米のMEO重視の壁を乗り越えて、先駆的RNSSとして脱MEOという大胆なQZS軌道測位衛星実現を頑張りぬきました。これが、アジアのGNSS情勢のMEOからの脱皮、端的にBDSS-IGEO/IGSOの充実を産み出したといえるでしょう。日本はQZSSを月面探査日印協力を基盤に軌道運動・測位へ活用展開を目指すべきでしょう。

中国側は日本QZSSの自立した踏ん張りを見守りながら、将来のIGSOエコシステム構築の展望を描いているでしょう。これがインドのIRNSS NavICや、ロシアのポストGlonassの実現にも大きな影響を与えるでしょう。