埼玉県川越市にある「旧赤間川」について、調べながら散歩しております。

今回で18回目になります。開始から2か月たってしまいました。

当初は5回くらいで終わると思いましたが、紹介したい事柄が多くて、長いシリーズになっています。

ブログランキングに参加しています。

お気に召したらクリックを・・・。

前回、「旧赤間川」の最上流まで到達しました(❶)。細長い空き地の突き当りが始点です。

それより先は、埋め立てられています。

現在の「旧赤間川」は、本流の「新河岸川(新赤間川)」とは繋がっていないのですね。

今回の撮影地点になります。川の痕跡は❶と❷だけです。

画像はOpenStreetMapを加工しています。 OpenStreetMap

川は食品流通センター(昔の東洋ゴム宮元工場)門の前をくぐって下流に行きます(❷)。

川の末端までたどり着いたので、これで終わりでもよいのですが、ここは「探求散歩」。

遠い昔は、本流の「田谷用水樋管」から水が来ていたのですから、それを調べなければ意味が無いです。

この先はどんなルートだったのか?そもそも、これを紹介したくて始めたシリーズでした。

いろいろエピソードがあって、予想外に回数を重ねてしまいましたが、やっと本題に入れます。

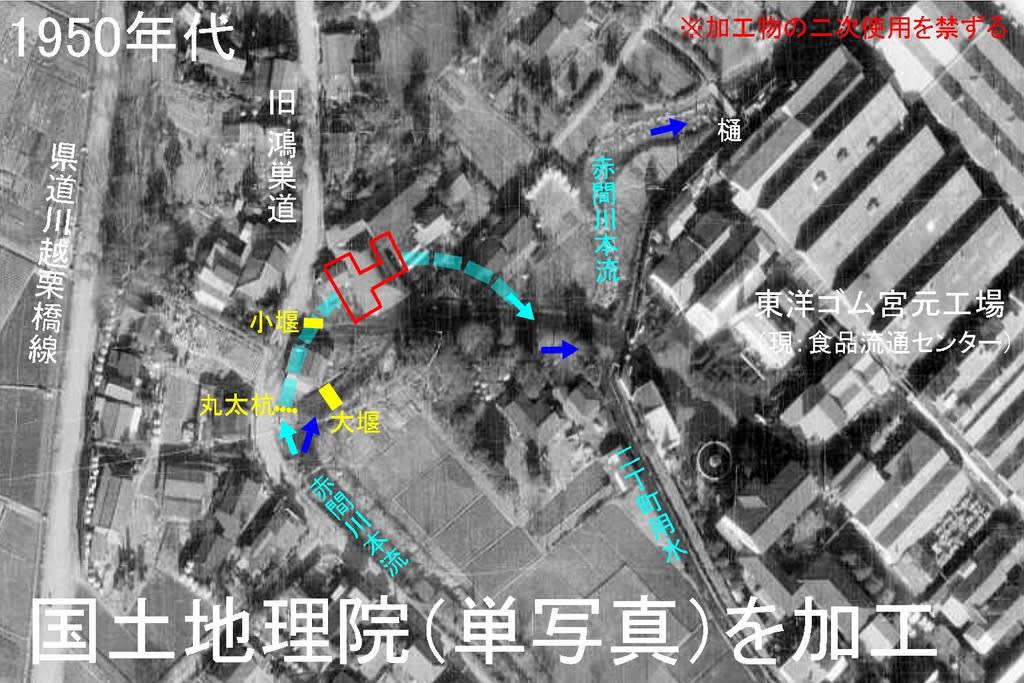

終戦直後の航空写真では、昔の川すじがハッキリ写っています。

実は、工場沿いに流れるのではなくて、旧鴻巣道へ向かっていたのですね。

航空写真は国土地理院のものを加工しています。https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

上の画像を見ると、今から75年ほど前は、川の周りにはほとんど家がありません。

その後、田圃は住宅地となり、川も埋め立てられて家が建ってしまいました(❸)。

新しい家が多いですが、以前は細長い空き地だったようです。

雑な作りで恐縮ですが、川の流れを復元してみました。

昔の「旧赤間川」は、この辺りで直角に流れを変えていきます(❹)。

昔の川沿いには、建物がほとんど何も無かったみたいなので、再現してみました。

「赤間川物語」では、ちょうどこの辺りに「水口水車」があったと記されています。

明治大正期、まだ「田谷堰」の無かった頃、赤間川の水は工業用水として使われたらしいです。

「赤間川の本流を堰止め、自己の敷地内に設けた水車を回して、精米精麦の作業をする」そうです。

「赤間川物語」巻末に「宮元町水口水車附近略圖」がありました。

この図を参考に、水車小屋の位置を現代の地図上にトレースしてみます。

・「赤間川」本流のところに「大堰」を設けて、水車小屋に流れる水量を調節します。

・「丸太杭」が水路の入り口に打ってあるのは、川水の大きなゴミを取り除くためでしょう。

・水車小屋直前に「小堰」を作ったのは、水車の速度を微調整したのでしょうか?

・水車小屋のカタチは、明治14年(1881年)「第一軍管区地方2万分1迅速測図原図」に載っていた工場を参考にしました。

これを踏まえて、以下の地点の撮影をしています。

画像はOpenStreetMapを加工しています。 OpenStreetMap

目の前の細長い公園は「宮元町公園」、もともと「旧赤間川」のあった所。

この辺りで、水車小屋へ行く水路が分岐していたようです(❺)。

この辺り、昔は道路ではなく、土を盛り上げた土手のようです(❻)。

川の右側あたりに「大堰」があったと思われます。

「大堰」から流れる滝のような水は、かなり大きな音で、話も出来ないくらいだったそうです。

昔は「旧 鴻巣道」しかなかったみたいですね。赤間川沿いに「☼工場」マークが見えます。

主要道路沿いに「水車小屋」が建っていたことは事実のようです。

川越の「赤間川」沿いには、三軒の水車小屋(「渡辺水車」「庵水車」「水口水車」)があったそうです。

これで川越町の米屋、およそ五十軒分の精米をしていたそうです。

出典:農研機構農業環境研究センターならびに国土地理院(それぞれ加工しています)

明治末期に「小堰」と「水車小屋」のあった辺りです(❼)。

小屋と呼ぶにはふさわしくない、立派な工場風の建物だったとのこと。

下流側から「水車小屋」を眺めてみました(❽)。

明治大正期には、正面と右側は河川沿いの更地で、現代のような住宅地ではないみたい。

「搗場」と呼ばれた「水車小屋」は、相当繁盛していたようです。

一昼夜交代の勤務で、工場は止まることが無く、朝晩米俵を積んで往復する大八車で賑わったそうです。

国土地理院の航空単写真に1950年代の鮮明なものがあります。

まだ、住宅がほとんど建っておらず、「旧赤間川」の流路も残っています。

ここへ水車小屋と水路を重ねてみました。

しかし昭和の時代には、既に「水口水車」の面影など全くなく残念。

水路の出口は、直線で「樋」付近に行くのかと思いましたが、少し遠いようです。

航空写真は国土地理院のものを加工しています。https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

繁盛を極めた「水車小屋」ですが、大正期に入ると動力精米機が出現し、需要が減ります。

川越の赤間川沿いにあった三軒の「搗き場」も、時代の流れで廃業していきました。

その後、火災等に見舞われて、搗き場の痕跡を今日に留めるものは、なにも無いようです。

「旧赤間川」の「田谷堰」から先のことを調べるのは、けっこう大変でした。

図書館で見つけた資料を中心に、今回の「探求散歩」のネタにしました。

でもネット検索では、参考になりそうな情報はほとんど無かったです。

これまでの「赤間川散歩」では、インターネット媒体で得られない情報を、かなり詰め込んだと思います。

ローカルネタなので、閲覧はほとんど無いですが、自分と同じく「旧赤間川」に興味を持った方へ、調査の道しるべになればと思います。

この記事をもとに、さらに探求がなされることを願ってやみません。

次回は、宮元町公園を歩いて「旧赤間川」の起点「田谷堰」まで行ければ良いですね。

やっと終わりが見えてきました。

どうぞよろしくお願いいたします。