4月1日、改正パート労働法が施行された。今回の改正では何が変わるのか、そしてどこに問題があるのだろうか。今回は、特に均等待遇・均衡処遇の問題に着目して論じてみたい。

●改正のポイント

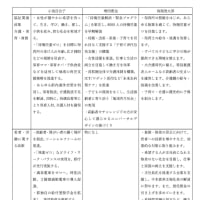

今回の改正のポイントは大きく分けて二点であろう。ごくごく一部の差別を禁止し、その他多くの労働者には、正社員と同等の処遇、ないし職務の内容、成果、意欲、能力等を勘案を努力義務化する。すなわち、 ①「正社員と同視すべきパート労働者」と正社員の差別を禁止する。

②そのほかのパート労働者については、職務の内容、成果、意欲、能力等を勘案するように努力しなければならない。また、正社員と一定期間人材活用の仕組みが同じく扱われる場合は、賃金を正社員と同じ方法で決定することを努力義務化する。要は、「パートだから」と一律に賃金を定めるのではなく、個別の労働者を評価し、また正社員との均衡も考慮するように「努力」すべきだということ。 これを類型化すると、

①正社員と同視すべきパート

②正社員と職務と人材活用の仕組みが同じパート

③正社員と職務が同じパート

④正社員と職務も異なるパートとなる。 それぞれ見ていこう。 ①「正社員と同視すべきパート」とは、雇用が無期雇用つまり長期勤続契約であり、正社員と同じように働き、同じように全国は移転などをされる労働者である。つまり、これまでも「短時間正社員」などと呼ばれてきたような人たちに当たる。彼らといわゆる正社員との差別が禁止されることになる。

②「正社員と職務と人材活用の仕組みが同じパート」とは、有期雇用であるが、正社員と同じように働き、同じように全国は移転される短時間労働者のことである。正社員並みに働く契約社員などが該当するだろう。だが、ここで重要なことは、正社員と同じだけ長く働く契約社員は該当しないことだ。あくまでも、仕事や責任、配転は同じでありながら労働時間だけ短いことが、適用の条件である。この人たちには、正社員と同じ評価の基準、つまり年功制などを適用させることを「努力義務」とする。 ③「正社員と職務が同じパート」とは、仕事が同じではあるが、全国は移転などはない、パート労働者のことだ。この人達には、職務の内容、成果、意欲、能力等を勘案するように努力しなければならない。

④「正社員と職務も異なるパートとなる」は、仕事の内容も配転も同じではないパート。この場合も③と同じように、職務の内容、成果、意欲、能力等を勘案するように努力しなければならない。

●改正の問題点

①差別禁止の対象が極めて限定的

今回の改正における問題点は二点ある。第一に、「パート労働者」の定義が極めて狭隘であり、法的効果の範囲が極度に限定されていることである。上の概要から読み取れるように、法律で明確に「差別の禁止」が盛り込まれているのは「正社員と同視すべきパート労働者」に限られる。第一の問題点は、この労働者の範囲が狭いことだ。その労働者とは、雇用期間が定められておらず、人事異動の範囲が正社員と同一である者をさす。つまり、もともと長期雇用が前提とされた契約であり、全国配転が義務付けられたようなパート労働者のことをさしているのである。

全国をまたにかけて労働し、かつ正規雇用(この場合期間の定めのないことをさしている)の「パート労働者」などほとんどいるまい。さらに、「パート労働者」の定義が短時間労働者をさしているため、フルタイムで働く非正規雇用労働者(フルタイム・パートや契約社員など)の労働者は、この法律ではまったくの対象外になっている。結局、この規定にはいる労働者は非正規雇用全体のほんの数パーセントにすぎないといわれている。(ただし、意義があるとすれば中小企業のパート労働者であろう。全国は移転がないなど、正社員とパート労働者の垣根は比較的低く、法の効果が期待できる)。

②「属人評価」の外延的拡大

第二の問題は、より本質的なものだ。「努力義務」とはいえ、正社員(長時間労働者)とパート労働者(無期・有期を問わない短時間労働者)の均衡処遇を明文化したことには意味がある。もちろん、均衡処遇は日本政府が編み出した曖昧な概念であり、あくまでも「均等」は許さないという意思の現れであるから、問題はある。それにしても、これまでのようなまったく放任された剥き出しの差別が許されなくなるという意味では、なお意義は大きいと考えることもできるかもしれない。では何が問題なのか。

こうした「均衡処遇」」の根本問題は、あくまでも日本型の人事制度を継承し、拡大していくことにある。そもそも日本の人事制度は世界的に見て特殊な形態をとっている。通常賃金や役職の決定はその労働者の「職務」に応じて為される。つまり、現にどのような具体的な仕事に従事しているか、あるいはなしうるか、という基準から待遇が決定されるのである。これに対して日本型のシステムは前述の仕事を基準とした「職務給」とは正対し「属人評価」のシステムである。日本では仕事の内容ではなく、人格を評価する。学歴、勤続年数、愛社精神といったあいまいなものが基準となってくる。その軸はいわずと知れた「年功」であり、これに考課・査定といわれる人物評価が加わったものによって賃金が決まってくる。この年功プラス人物評価の仕組みによって導き出される賃金の基準が「職能給」である。職能給は、実際に行う仕事ではなく、「潜在的な能力」によって賃金を決定するシステムだ。学歴、勤続、人柄などがその基準である。こうした職能制度からは、これまでパート労働者を含む非正規労働者は排除されてきた。職能以前に、会社の中では周辺的な人間として位置づけられてきたのだ。こうしたことが可能になるのは、仕事の内容ではなく属人要素によって待遇を決定する日本型ならではであろう。仕事を基準に待遇を決定する場合、「パートだから」という区別は許されなくなるからだ。逆に、属人評価であれば、学歴、勤続に加えて、「雇用形態」-すなわち、正社員、パート、契約、あるいは正社員の中の一般職、総合職などの雇用管理区分などがによって賃金を差別することも、さして問題にはならない。

さて、今回のパート労働法は、こうした非正規雇用や雇用管理区分による差別を緩和する内容となっているだろうか。答えは「否」である。②の「正社員と一定期間同じく扱われる場合は、賃金を正社員と同じ方法で決定することを努力義務化する」は、これまで職能制度から排除されてきたパート労働者に、職能給や年功制の適用を拡大しようということを意味する。さらに、③、④のパート労働者に対し、「職務の内容、成果、意欲、能力等を勘案するように努力しなければならない」ということは、これまで「パート」として一律に扱われ、評価の対象にすらなってこなかったパート労働者の属人的評価をより厳密に行うことを求めているということになる。こうした属人評価システムを非正社員にまで公平に適用していくという戦略は、差別的な制度をより深く浸透させる結果をもたらすことが予測される。

以上を要約するとこうだ。これまでは正社員は「職能給」という属人評価システムで待遇が決定されてきた。一方非正規労働者は、「非正規契約」によって、職能給から排除されてきた。今次の改正は非正規雇用(のなかのパート)にも単に「パートである」という評価からさらに踏み込んで、属人評価を徹底し、日本型評価システムを適用しよう、という内容なのだ。 ここまで述べてきておわかりいただけるように、「属人評価」は日本に独特の仕組みであると同時に、日本における雇用差別構造の根本を支えてきた制度である。この制度を外延的に拡大し、強化することが今回の改正の最大の問題なのである。属人評価の浸透を拒否しつつ、公正な労働条件を非正規労働者に確保していくためには、「同一価値労働同一賃金」が重要になることはいうまでもないが、それを「正社員との平等」よりもむしろ職種別最低賃金の設定や、国家による福利厚生を拡充していく方向から模索していくことが重要だ。そうした取り組みが、従来型の正社員自体の処遇決定のあり方をも変えていく方途となり得るだろう。

●企業の動きから何を読み取るべきか

→先行する個別企業の動き

一方でこの間本法の制定に先立ち企業での動きが先行している。特に多くのパート労働者を抱える小売業、飲食業の大手でいっせいに正社員登用制度が設けれ、多くのパート労働者を正社員化する動きも見せている。

この間日本の労働市場は人材不足が深刻化している。そうした中で人材確保のために雇用制度の改革が、個別企業レベルでも、政府の政策レベルでも議論されてきた。今回の法改正は、そうした動きを一気に加速させ、大変動をもたらす引き金になっていると考えられる。 →日経「二つの解」

日本経済新聞をフォローしていくと、経済界がいかにこの改正に注目しているかが伝わってくる。大きな特集が何本も組まれているのだ。その中でもひときわ私が興味をそそられたのが「改正パート労働法、来月施行、人材確保に2つの解」と題する特集である。この特集では法施行に伴う「解」をユニクロに代表される「地域限定性社員」の導入と、ロフトで話題になった「職務給」の導入との二つに見出している。

私の見るところ、前者の「地域限定性社員」とは、これまでの日本型雇用における「職能給」の枠組みをより柔軟に運用し、パートに適用可能にする仕組みである。だが後者のロフト方式は、基本的に「非正規対正社員」という枠組み自体を掘り崩すものである。もちろんこれを導入することによっても改正パート労働法の規制は十分にクリアすることができる。だが、むしろこれはパート法が要求する「公正」の内容を大きく踏み越える内容になっている。

日経の記事によると、ロフトは経営に余裕があるためにこうした施策をとったのではなく、むしろ赤字経営を克服するためにこそ、職務給を導入したのだという。たしかに、これまでの属人評価や雇用形態差別ではない明確に仕事が評価される職務給の導入は、しごとへのモチベーションを喚起するであろう。

→この変動をチャンスと捉える

この点においては、経営者の論理と公正を求める労働者の論理が一致をみている。これは特に人材が不足している小売業だからこそ現れた現象だとも考えることができるが、それ以上に日本の労働市場全体にインパクトを与えるような、大きな意義を有しているといって差し支えないだろう。

人材不足を背景とし、パート労働法の制定を契機に大きな変動を見せている人事制度。この内容をめぐって今後の日本の労働市場の中身をめぐる議論を活発化させていくことができれば、公正を目指すうえでまたとない機会となろう。

連合のまとめでも、パート労働法の制定にともない、パートへの福利厚生の均等化要求への前向きな回答が増加しているという。今次の改正は決して手放しに賞賛しうる内容ではないが、これによる激変をチャンスと捉え、新しい労働市場形成、そして労使の合意枠組みを形成する契機としていくことこそが必要である。