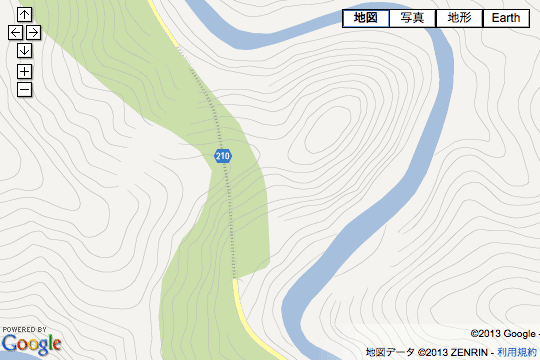

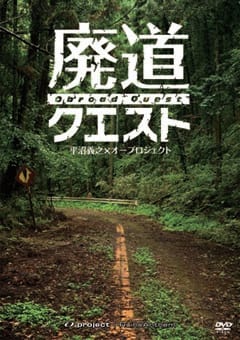

オープロジェクト新作DVD『廃道クエスト』

そのロケを振り返りながら、

一つ一つの廃道を取り上げてアップしています。

前回アップした国道299号旧道と旧大滑隧道は、

それぞれ規模が小さい物件だったので、

ともに撮影はほどなく終了し、

当初から予定していたもうひとつの物件へ移動しました。

もうひとつの物件とは廃村とその中の道です。

秩父の南に水をたたえる浦山ダムの南端から、

少し入った所にある茶平集落です。

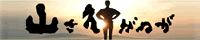

現行のウェブ地図にも建物の形が表示されますが、

実際には既に廃村となっています。

この付近の多くの集落はダム建設で、

湖底に水没したそうですが、

高台の山の中にあった幾つかの集落は水没をまぬがれ、

存続したそうです。

茶平集落はその中のひとつ。

浦山ダム沿いにしばらく南下すると、

まるで映画のセットのようなトンネルの坑門が現れます。

寄国土と書いて「ゆすくど」と読むトンネルです。

最初は龍かとも思いますが、獅子ですね。

ともあれ獅子の体内へ入って行った先にある廃村です。

劇的な演出効果です。

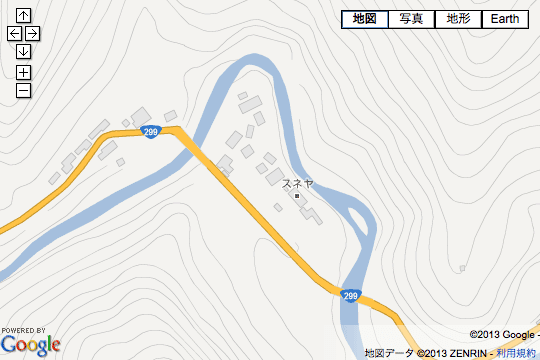

地図の三叉路になっている所から北へ進みます。

この付近は舗装されていますが、

ほどなく自然土の道にかわります。

小川にかけられた木橋。

竹製の欄干と草が繁茂した路面。

とてもいい雰囲気です。

家は正確には数えませんでしたが

(数えようと思えば数えられる規模)

十数軒の家は、おおまかにいって、

古めのものと新しめのものの2タイプがあるようです。

こうして古いタイプの家が立つ光景を木立越しに見ると、

昭和を越えて、

もっと古い時代にタイムスリップした印象すら受けます。

土壁に木製の引戸や窓枠、

紅葉が悠久の時間を越えた木造家屋とマッチして、

日本の原風景を演出します。

天井は勿論、細かいさんの引戸も壁も、

みんないい色になった木製。

家具調テレビもこういう部屋ならバッチリですね。

床は板張りになってしまってますが、

猫がまどろむ飴色の畳がとても似合いそうです。

この物干し(たぶん)は相当年季が入っています。

使い方もよくわかりませんが、

そこはかとなく木の壁と良く合います。

手前は物置とかでしょうか?

ちょっと傾いてしまってますが、

その奥に立つ母屋は古めながら、

時代を感じさせてくれる趣のある木造家屋です。

かつて住人の方がお使いになっていた時は、

手前にちゃんと壁があったのだと思いますが、

壁がなくなってしまったので、

お風呂と厠がまるみえです。

お風呂は五右衛門風呂をコンクリで固めたもの。

左奥に写る木を張り合わせた丸い蓋状のものは、

五右衛門風呂用の足乗せでしょうか。

回転式脱水機付き一槽洗濯機。

その上にはこし網籠。

時間が止まった光景です。

こちらのお宅も趣のある木造。

古めの家はおおむね二階を低く造ってあるので、

かなり古い時代のものではないかと思います。

こちらのお宅は五右衛門風呂ではなく檜風呂。

でも土台が作ってあるところをみると、

離れの風呂部屋の造り。

幼少の頃、

離れの風呂小屋にある五右衛門風呂を経験したことがありますが、

子供にとっては、ちょっと怖い思い出ですね。

集落を離れて、

北上しながら次の集落へ行こうと思いましたが、

日も傾き始めたので、

集落を見下ろす高台にあるお地蔵様のところで、

撮影を終了することに。

ここからうわごう道と呼ばれる古道が、

途切れ途切れながら、

一応この丘の上にある集落を繋いでいるようですが、

他の集落はまた別の機会に訪れようと思います。

当初、廃村の古道もDVDに収録する予定でしたが、

廃村は廃村で、また純粋な廃道とは意味が違うなと感じ、

今回のDVDに収録するのはやめました。

※っていうか、道、歩いてないじゃん(^.^ゞ)

勿論、平沼さんも一緒でしたが、

この廃村と古道は初めての訪問で、

特にこのお地蔵さんに感動してたのが、

印象にのこっています。

そしてオープロジェクト恒例、

ご当地ものを食べて帰ろう!です。

今回はグルメであるオープロ大西さんお薦めの、

蕎麦 いんなみ

お店のお薦め、天せいろを注文。

特に印象深く残るほどではないですが、

美味しい蕎麦と天ぷらに満足。

※探索でお腹空いてたのかな。。。

◆

◆廃道サイトの決定板『山さ行がねが』◆

そのロケを振り返りながら、

一つ一つの廃道を取り上げてアップしています。

前回アップした国道299号旧道と旧大滑隧道は、

それぞれ規模が小さい物件だったので、

ともに撮影はほどなく終了し、

当初から予定していたもうひとつの物件へ移動しました。

もうひとつの物件とは廃村とその中の道です。

秩父の南に水をたたえる浦山ダムの南端から、

少し入った所にある茶平集落です。

現行のウェブ地図にも建物の形が表示されますが、

実際には既に廃村となっています。

この付近の多くの集落はダム建設で、

湖底に水没したそうですが、

高台の山の中にあった幾つかの集落は水没をまぬがれ、

存続したそうです。

茶平集落はその中のひとつ。

浦山ダム沿いにしばらく南下すると、

まるで映画のセットのようなトンネルの坑門が現れます。

寄国土と書いて「ゆすくど」と読むトンネルです。

最初は龍かとも思いますが、獅子ですね。

ともあれ獅子の体内へ入って行った先にある廃村です。

劇的な演出効果です。

地図の三叉路になっている所から北へ進みます。

この付近は舗装されていますが、

ほどなく自然土の道にかわります。

小川にかけられた木橋。

竹製の欄干と草が繁茂した路面。

とてもいい雰囲気です。

家は正確には数えませんでしたが

(数えようと思えば数えられる規模)

十数軒の家は、おおまかにいって、

古めのものと新しめのものの2タイプがあるようです。

こうして古いタイプの家が立つ光景を木立越しに見ると、

昭和を越えて、

もっと古い時代にタイムスリップした印象すら受けます。

土壁に木製の引戸や窓枠、

紅葉が悠久の時間を越えた木造家屋とマッチして、

日本の原風景を演出します。

天井は勿論、細かいさんの引戸も壁も、

みんないい色になった木製。

家具調テレビもこういう部屋ならバッチリですね。

床は板張りになってしまってますが、

猫がまどろむ飴色の畳がとても似合いそうです。

この物干し(たぶん)は相当年季が入っています。

使い方もよくわかりませんが、

そこはかとなく木の壁と良く合います。

手前は物置とかでしょうか?

ちょっと傾いてしまってますが、

その奥に立つ母屋は古めながら、

時代を感じさせてくれる趣のある木造家屋です。

かつて住人の方がお使いになっていた時は、

手前にちゃんと壁があったのだと思いますが、

壁がなくなってしまったので、

お風呂と厠がまるみえです。

お風呂は五右衛門風呂をコンクリで固めたもの。

左奥に写る木を張り合わせた丸い蓋状のものは、

五右衛門風呂用の足乗せでしょうか。

回転式脱水機付き一槽洗濯機。

その上にはこし網籠。

時間が止まった光景です。

こちらのお宅も趣のある木造。

古めの家はおおむね二階を低く造ってあるので、

かなり古い時代のものではないかと思います。

こちらのお宅は五右衛門風呂ではなく檜風呂。

でも土台が作ってあるところをみると、

離れの風呂部屋の造り。

幼少の頃、

離れの風呂小屋にある五右衛門風呂を経験したことがありますが、

子供にとっては、ちょっと怖い思い出ですね。

集落を離れて、

北上しながら次の集落へ行こうと思いましたが、

日も傾き始めたので、

集落を見下ろす高台にあるお地蔵様のところで、

撮影を終了することに。

ここからうわごう道と呼ばれる古道が、

途切れ途切れながら、

一応この丘の上にある集落を繋いでいるようですが、

他の集落はまた別の機会に訪れようと思います。

当初、廃村の古道もDVDに収録する予定でしたが、

廃村は廃村で、また純粋な廃道とは意味が違うなと感じ、

今回のDVDに収録するのはやめました。

※っていうか、道、歩いてないじゃん(^.^ゞ)

勿論、平沼さんも一緒でしたが、

この廃村と古道は初めての訪問で、

特にこのお地蔵さんに感動してたのが、

印象にのこっています。

そしてオープロジェクト恒例、

ご当地ものを食べて帰ろう!です。

今回はグルメであるオープロ大西さんお薦めの、

蕎麦 いんなみ

お店のお薦め、天せいろを注文。

特に印象深く残るほどではないですが、

美味しい蕎麦と天ぷらに満足。

※探索でお腹空いてたのかな。。。

◆

◆廃道サイトの決定板『山さ行がねが』◆