「壺屋大通り」から「壺屋陶芸センター」前を通り、「壺屋やちむん通り」を散策しました。「南壺屋焼物博物館」を過ぎると、左手丘の上に、「南窯(フェーヌカマ)」が見えます。小さな路地裏に入ると、「ようこそ壺屋の路地裏へ」「壺屋すーじ小」などの表示があり、いくつかの製陶所がありました。

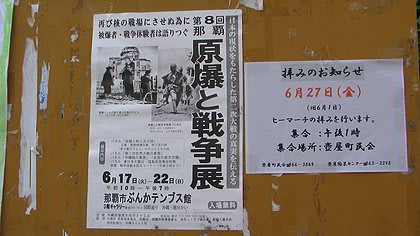

掲示板には、「原爆と戦争展、拝みのお知らせ」などの掲示がありました。「壺屋町民会自治会」の入口は施錠されていましたが、手前に、「ビンジュルグヮー」がありました。

「新垣家住宅」は、存修理工事中で、立ち入ることができません。「壺屋やちむん通り」から「ひめゆり」通りに出る手前に、「東ヌカー」がありました。「壺屋やちむんの里」の案内もあり、「壺屋やちむんの里」には、数多くの工房(製陶所)があることがわかります。

01-0621 壺屋大通り

05-0621 壺屋陶芸センター

08-0621 壺屋やちむん通り

10-0621 壺屋やちむん通り

11-0621 南窯

12-0621 南窯

13-0621 南窯

14-0621 壺屋区役所跡

17-0621 壺屋やちむん通り

19-0621 ようこそ壺屋の路地裏へ

21-0621 育陶園

22-0621 壺屋すーじ小

23-0621 壺屋すーじ小

24-0621 原爆と戦争展、拝みのお知らせ

26-0621 壺屋町民会自治会

27-0621 ビンジュルグヮー

28-0621 ビンジュルグヮー

「ビンジュルグヮー…ビンジュルグヮーは、ビンジュルとも呼ばれ、壺屋の土地や集落を守るタチクチ(村建て)の神様をまつっているところです。 毎年旧暦1月、3月、6月、8月、9月、12月の壺屋の拝みのときには、婦人会が中心となって、豊年や、交通安全、壺屋の発展などを祈ります。 壺屋の全ての行事がここにはじまり、ここに終わると言われ、壺屋の人々にとって大切な場所です。 1998年 那覇市立 壺屋焼物博物館」

29-0621 ビンジュルグヮー

30-0621 壺屋やちむん通り

32-0621 新垣勲窯

33-0621 新垣家住宅保存修理工事について

34-0621 新垣家住宅保存修理工事

35-0621 新垣家住宅保存修理工事

37-0621 壺屋陶器会館

39-0621 仁王窯-小橋川製陶所

42-0621 東ヌカー

45-0621 東ヌカー

46-0621 東ヌカー

「東(アガリ)ヌカー…東(アガリ)ヌカーは村(むら)ガー(共同井戸)の一つです。「アガリ」は東のことを指す方言で、この井戸は壺屋の東側にあることから、アガリヌカーと呼ばれています。300年ほど前、村ができて最初に掘られたのがこの井戸だといわれています。 この井戸水は、貴重な飲料水として使われていました。戦後、水道が普及するにつれて、井戸を使うことも少なくなりましたが、壺屋の大切な拝所であることは今も変わりません。 1998年 那覇市立 壺屋焼物博物館」

47-0621 東ヌカー

48-0621 東ヌカー

49-0621 壺屋やちむんの里

50-0621 壺屋やちむんの里

51-0621 壺屋やちむんの里

52-0621 壺屋焼

「壺屋焼…1682年に当時の琉球王府が窯業振興(ようぎょうしんこう)のため美里村(現沖縄市)の知花焼・首里の宝口窯(たからぐちがま)・那覇の湧田窯(わくたがま)の三ヶ所にあった窯場(かまば)を現在の地に統合したのが壺屋の発祥(はっしょう)とされています。以来、壺屋では人々の生活と密着したあらゆる種類の陶器が生産されました。 300年余の歴史と伝統の火を燃やし続けている壷屋焼は大別すると「荒焼(あらやち)」と「上焼(じょうやち)」の二種類に分けられ、その優れた技法は昭和51年6月通商産業大臣より、伝統的工芸品の指定を受け、全国的に高く評価されています。」

53-0621 上焼

54-0621 上焼、荒焼

「上焼(じょうやち)…『上焼』は、釉薬(ゆうやく)をかけて、直接焼くのが大きな特徴で、食器・酒器・花器・茶器など日用雑器類の比較的小さいものが多く、絵付けの技法も変化に富んでいます。原料は、沖縄本島中北部から採れる粘土(ねんど)などを使用し、焼成温度(しょうせいおんど)は約1200℃です。 このシーサー(獅子)は上焼です。

荒焼(あらやち)…『荒焼』は南蛮焼(なんばんやき)とも呼ばれ、無釉(むゆう)又はマンガンを掛けた焼締め陶器で、水甕(みずがめ)・酒甕(さけがめ)・厨子甕(ずしがめ)などの大型のものが多く、原料は、クチャ・島尻マージ・ジャーガルなどの粘土(ねんど)を使用し、焼成温度(しょうせいおんど)は約1000℃です。」

58-0621 新垣家住宅

59-0621 新垣家製陶所