訪問日:平成24年11月10日(土)

出 発:金剛バス「阪南ネオポリス」

到 着:近鉄電車「駒ヶ谷駅」

古事記によると反正天皇の時代、難波から見て遠方にあたる奈良明日香村を中心とした飛鳥を「遠つ飛鳥」と称したのに対し、その手前二上山西麓に広がる飛鳥を「近つ飛鳥」と称したという。

「王陵の谷」と呼ばれ「敏達」「用明」「推古」「孝徳」の4天皇陵と「聖徳太子廟」が点在する「磯長谷」から、「河内源氏」発祥の地といわれる「壺井の里」を訪ね、途中、日本最古の官道「竹内街道」を歩く。

最初の「近つ飛鳥風土記の丘」は若干の高低差あり。寺社への参拝のため坂道・石段を登ることもあるが、全般的に整備されたハイキングコースと里道を歩く。自動販売機やコンビニ、寺社が適度な間隔であるので給水・トイレにも困らない。(歩行距離25キロ)

大阪阿部野橋駅から近鉄南大阪線で約25分「喜志駅」。東口のバスターミナルから「阪南ネオポリス」行きの「金剛バス」に乗る。およそ15分で終点の「阪南ネオポリス」に着くが、金剛バスは大阪で唯一電鉄系でないバスなので「PiTaPa」や「スルッとKansai」などのカード類は使えない。小銭(料金260円)の用意を。

「阪南ネオポリス」バス停の目の前が「近つ飛鳥風土記の丘」への入口だ。ここからスタートする。しばらくは、大阪府南河内郡河南町を歩く。

管理事務所の前を過ぎて右へ。しばらく進み、案内板に従って左に入り「緑の広場」を右に見ながら坂道を登る。

左手には「D支群」と呼ばれる古墳群が続く。

石室の中も自由に見学できる。

結構きつい坂道や階段が続く。

そして長い階段を登り切れば、そこは「第1展望台」。ちょっと朝霞がかかっていたが、河内平野が一望できた。

第1展望台で休憩した後、奥には進まず左手の階段を下ることとする。すぐに右にそれる道があるので進むと「第2展望台」。ここからは、この後訪れる「王陵の谷」が望める。

「近つ飛鳥風土記の丘」。宅地開発で破壊寸前にあった「一須賀古墳群」を大阪府が買い取り、昭和61年に開園した約29ヘクタールの広大な史跡公園。入園は無料だが開園時間は、午前9時30分から午後5時まで。

元々250基ほどの古墳が点在していたそうだが、現在は102基が保存され、そのうち40基が見学できる。6世紀後半の小規模な円墳が中心で「磯長谷」に住んでいた渡来系住民の集団墓地と考えられている。じっくり見学すれば数時間はかかるだろう。この辺りは「E支群」と呼ばれる古墳群だ。

園内は、案内板や案内地図が完備しているが、結構広いのでインターネットで案内図をプリントアウトしておけば良いだろう。

遊歩道にはたくさんのドングリが落ちていた。

案内板と案内図を頼りに一旦坂を登り、途中から「J支群」という古墳群を抜ける。

そして長い階段を下り、舗装道を迂回すると「近つ飛鳥博物館」に着く。古墳時代から飛鳥時代にかけての歴史博物館で常設展は入館料300円。開館時間は午前10時から午後5時までだが、私の目的は「歩紀」なので博物館には入館しない。外観だけ撮影した。

博物館駐車場を抜けた辺りから大阪府南河内郡太子町に入る。「地つ飛鳥風土記の丘」を後にして緩やかな坂道を下って行く。

道が住宅街に出て、右に大きくカーブしたところに「葉室公園」という公園が見えてくる。紅葉がきれいだ。

ここは、「葉室石塚」「釜戸塚」「葉室塚」という3つの古墳を中心とした古墳公園だ。

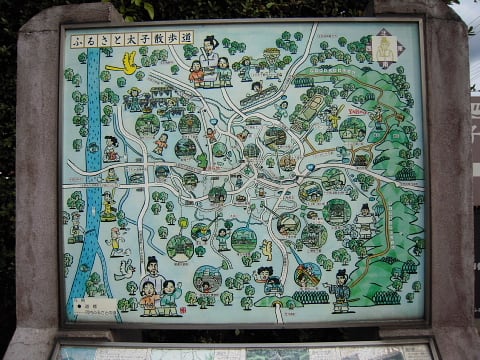

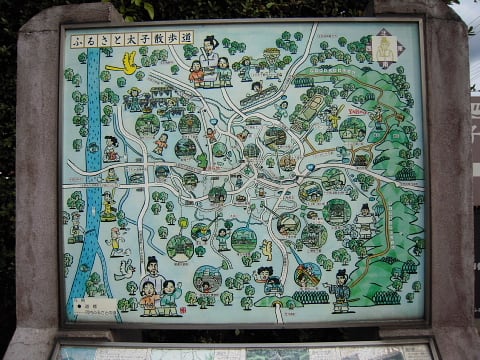

葉室公園北側の道を東に。コース中の電柱には、このような案内図が掲げられている。

田畑やブドウ畑の間の道を進む。

突き当たりを右に折れると、すぐ左に推古天皇陵が現れる。

しばらく進むと「推古天皇磯長山田陵」の石柱。わが国初の女性天皇。在位36年にわたるが、在世中、聖徳太子を摂政とする。

死後、愛息「竹田皇子」との合葬を望み、奈良明日香の「植山古墳」に葬られた後、ここに改葬されたと言われる。

遠方より推古天皇陵を望む。東西約61m、南北55m、高さ12mの方墳。周囲に空濠を巡らす。巨大古墳と異なり、全容を見渡せるだけに、改めて天皇陵の偉大さが感じられる。

御陵の前には、稲刈りを終えた棚田が続く。

ビニルハウス越しに、何やらこんもりとした丘が見える。

「二子塚古墳」という方墳ふたつをつなぎ合わせた双方墳だ。

それぞれの墳丘に同型同大の石室があり、ここが本当の推古天皇と竹田皇子の合葬陵であるとの説もある。

「歩紀」をしていると、どうしても前ばかりを見て進んでいくが、時折、振り返ることを忘れないように。ふと振り返れば「二子塚古墳」と「推古天皇陵」のツーショットが。

ここ南河内地方は、泉州地方とともにミカンの産地でもある。丁度、ミカン狩りのシーズンで、何台かの観光バスとすれ違った。

さらに東へ進み、突き当たりを左、右に折れ、次の集落に向かう。村の突き当たりには「科長神社」。

「延喜式」に記録された由緒ある神社で、級長津彦命、級長津姫命のなど八柱の神々を祀る。今日最初の神社。道中無事を祈願する。

神社を出てすぐ左に長い階段が見える。推古天皇の時代、遣隋使として当時の中国大陸にあった「隋」に派遣された「小野妹子」の墓に続く階段だ。

小野妹子の墓と伝わるこの塚は、小野妹子が聖徳太子の守り本尊に朝夕供えた花が、池坊流の起こりになったと言われることから、池坊家によって管理されている。

階段途中のトイレ前を抜け、妹子の墓と科長神社の間にある道を上って行く。正面には「二上山」(左・雄岳517m、右・雌岳474m)。

広大な棚田が開ける。この頂上が東西2.5km「王陵の谷」の東端。左の森が「科長神社」。中央、遠くに見えるのが「推古天皇陵」だ。

棚田を下り、旧家の続く集落を抜ける。

観音堂の左にはお地蔵様と宝篋印塔。右には消防団の半鐘。

四つ角を右に。大きな池の畔には「地車庫」。この辺りも秋祭りには地車が巡行するのだろう。

さらに北へ。突き当たりを右折する。ここから「道の駅近つ飛鳥の里太子」まで約200m。国道166号線だが、道が狭く、交通量が多いうえ歩車道の区別がない。車に注意して歩こう。

無事「道の駅近つ飛鳥の里太子」に到着。獲れたてのミカンが売られていた。ここでトイレ休憩と給水をする。

道の駅裏の橋で飛鳥川を渡ると、そこは「竹内街道」。難波と飛鳥を結ぶ、日本最古の官道といわれる。

古い道標が残る。

街道らしい風景が広がる。

すぐ右手には「竹内街道歴史資料館」が建つが、例によって「歩紀」なので見学はしない。(入館料200円)

この辺りでは、壁に「庇(ひさし)」がついた土蔵をよく目にする。「水きり庇」とか「付け庇」と呼ばれる建築様式だそうだ。

ここは「大道」という字らしい。左手にひときわ立派な大和棟の屋敷が現れる。「大道旧山本家住宅」という旧家で、4~5月と9~11月の土日祝、午前10時~午後4時まで一般公開されている。

そして旧山本家住宅のすぐ目の前が「孝徳天皇大坂磯長陵」。

第36代天皇。直径32mの円墳だが、地形的に拝所の正面には回れない。

参拝を終え、再び虫籠窓の旧家や水きり庇の土蔵が続く竹内街道を進む。

古い街並みが途切れた右側に地蔵堂が。江戸時代から地元や竹内街道を往来した人々を見守ってきたという「しもの地蔵尊」。

六車橋東交差点を直進し、JAの前を通って「六車橋」で飛鳥川を渡れば、町役場や消防署、図書館などが集まる太子町の中心地だ。

時間は午後0時10分。この辺りで昼食時になると思っていたので、あらかじめネットで下調べをしていた「お食事処かさや」へ。うどんが有名ということなので「鍋焼きうどん」を注文しよう。と思ったが、な・な・何と「休店」。

辺りに食堂は見当たらなかったので仕方なく近所のパン屋さんで弁当を買う。しかし「どこから来はったん?」から始まった話し好きのおばちゃんとの会話。電子レンジの「チン!」までの短い時間だったが「ほな気ぃつけて。」の声に送られる。さて、この弁当をどこで食べようかと歩いていると、すぐに小さな公園が。

おばちゃんに「チン!」してもらった温かい「焼鮭幕の内弁当」(460円)。「いただきま~す。」

そして公園のすぐ横に本日3つ目の天皇陵「用明天皇河内磯長原陵」の石柱が。

東西65m、南北60m、高さ10mの方墳。周囲に幅7mの空濠を巡らす。聖徳太子の父である。

御陵を出て南に進む。丁度、中学校から体操服にブラスバンド部なのだろうホルンの入ったケースを持った女の子が出てきた。最近、女学生や女子児童に「学校楽しい?」とか「元気だね。」などと声を掛けただけで変質者として通報されるご時世だ。そっと抜き去ろうとすると向こうから「こんにちわ。」と声を掛けてくれた。「こんにちわ。」きっと立派な大人になるんだろうね。左手には「二上山」。

バイパスをくぐってさらに進む。途中「水きり庇」の旧家が3軒ほど並んでいた。

「仏眼寺橋」で川を渡ると道が二手に分かれるので左へ。緩やかな上り坂を進み右にブドウ畑が過ぎると「敏達天皇河内磯長中尾陵」。

ミカン畑を右に見ながら参道を進む。

「王陵の谷」の天皇陵は、百舌鳥・古市古墳群に点在する巨大古墳とは異なり、大化2年に出された「薄葬令」のため小規模な御陵が田畑や丘陵の中に佇んでいる。そんな中、全長94メートルとさほど大きくはないが「敏達天皇陵」のみが前方後円墳である。

大阪府下には16の天皇陵があるが、これまで「百舌鳥」「古市」そしてここ「王陵の谷」を歩き、「継体天皇陵(茨木市)」「後村上天皇陵(河内長野市)」を除く14の天皇陵を訪れたことになる。

元の道を二叉路まで戻り左へ。コンビニ前の信号を渡ると左に「上宮太子高校」が見える。法然上人を校祖とする浄土宗系の私立高校で、野球部は過去3回甲子園に出場し、準優勝・優勝の実績を持つ。校舎を過ぎるとこのような案内板が。ここは「ツール・ド・大阪、太子ウォーキングコース」というウォーキングコースなのだ。

畑の中の坂道を登り古い屋敷に出ると左へ。

すぐ左手に高野山真言宗南林寺。

古い家並みを進む。

突き当たりを一旦右折し、向少路集会所横の薬師堂へ。

その奥にも古い集落が続く。

元の道に戻り次の辻を右折、浄土宗西方院に至る。聖徳太子の死後、乳母であった月益姫、日益姫、玉照姫が仏門に入り、太子の冥福を祈るために建てたお堂が寺の始まりと言われる。

西方院を出て左へ。石段越しに大きなお寺が見える。

ここが聖徳太子が眠る「叡福寺」。一時は織田信長の兵火により全焼したが、後に豊臣家により再興された。

聖徳太子。かつて最高額紙幣一万円の肖像画であった国民の誰もが知っている人物。南大門より境内に入る。

右に金堂。享保17年(1732年)再建、府指定文化財。左に承応元年(1652年)再建の多宝塔、国指定文化財。

太子廟。聖徳太子は、用明天皇の子として生まれ、本来、聖徳天皇となるはずだったのだろう。しかし、推古天皇の摂政として数多くの事績を残し、ここに眠る。そして太子廟を守護するため、推古天皇により叡福寺が建立、聖武天皇が伽藍を整備した。

この周辺は、聖徳太子に因み「ふるさと太子散歩道」として整備されている。

そのため「交通ルール」も。

「学童横断」も。

「ポイ捨て」も聖徳太子が見守っているのだ。町には、多くの聖徳太子が見られる。

叡福寺から西に進む。この界隈は街道ではないが、結構古い街並みが続く。

太井川を渡ると200mほどで「泥掛地蔵」へ。お地蔵様に泥を掛けてお祈りすると願い事がかなうという民話が伝わるが、今は泥を掛けることはできない。

真っ直ぐ進み「太子四つ辻」という交差点を右折する。

角には、地元の農協が育てているコスモスの花が満開だった。

再度、太井川を越えると「通法寺交差」という二叉に出るので、右(真っ直ぐ)の狭い道に入る。この道は、富田林市と太子町との市町境で古い家並みが続く。

通法寺交差から300mほど進んだところの三叉路。ここは富田林市、太子町、羽曳野市の2市1町の市町境だ。

標識に従い右折し、通法寺の霊園を抜けて太子町と羽曳野市の境を進む。これより「河内源氏」縁の地へ入る。

坂を登り切ると左右がコンクリート壁で固められ、その上に板が渡された切り通しに出るが、右に朽ちかけた案内標識が立つ。

「河内源氏」。摂津國川辺郡多田(現在の兵庫県川西市多田)に根拠地を置いた「清和源氏」の祖、源満仲。満仲の三男「源頼信」は、多くの武功を重ね、ここ河内國古市郡壺井の里(現在の大阪府羽曳野市壺井)に居館を構え河内国司となる。これが「河内源氏」の始まりだ。その源頼信の長男「源頼義」。頼義の長男「源義家」と3代に渡って河内源氏は栄える。そして「頼信」「頼義」「義家」の三代がこの地に眠る。

まずは、切り通しから右に入り、永承3年(1048年)に死去した河内源氏の祖「源頼信」の墓へ。

元の道に戻り、切り通しのコンクリート壁に渡された板橋を渡る。こんな注意書きが。

その奥に嘉承元年(1106年)に没した三代目「源義家」が眠る。頼信と義家の墓は、南河内郡太子町に位置する。

源義家墓の後ろに小さな下り坂があるので下ると、そこは羽曳野市だ。

左に進むとすぐにウォーキングコースの案内板がある。

ここら辺りにも古い民家が残る。

この民家のすぐ前に「史跡通法寺跡」が建つ。河内源氏の祖、源頼信の長男(二代目)「源頼義」が浄土宗に帰依し「河内源氏」の菩提寺として建立したのが通法寺だ。この山門をくぐる。

南北朝時代、戦火に遭い焼失。その後、再建されたが、明治に入り廃仏毀釈により、今は先ほどの山門と鐘楼跡。

そして礎石を残すだけとなった。

その境内の隅に、承保2年(1075年)88歳で生涯を閉じた河内源氏の二代目「源頼義」が葬られる。

通法寺跡を出て右へ。小さな水路沿いに進み四つ辻を右折。

300mほど古い家並みが続く。

立派な蔵は、かつてのお米屋さん。

ここにも「水きり庇」の蔵が続く。

突き当たりに壺井八幡宮の鳥居と石段が見えてくる。

鳥居をくぐれば、すぐ左に小さな井戸がある。「壺井の井戸」。前九年の役において「頼義」「義家」父子が干ばつのため飲み水に窮した際、祈願し弓矢をもって岩盤を打ち抜いたところ清水が湧き出したという。

「壺井水」の扁額が掲げられている。涸れこそしてはいないが、循環していない水は赤く濁っていた。

急な石段を登れば「壺井八幡宮」。二代目「源頼義」が出陣に際し、石清水八幡宮において戦勝祈願の後、凱旋したことから、康平7年(1064年)5月、石清水八幡宮を勧請し、社殿を建立したのが起こり。

左脇には、河内源氏3代を祀る「壺井権現社」。

参拝を終え、壺井の井戸を過ぎて三叉路を左に入り「河内源氏の里」を後に。ブドウ畑に囲まれたのどかな農道を進む。

南阪奈道の高架に突き当たるので、高架をくぐり橋を渡って右折。飛鳥川に沿って歩く。正面には「二上山」。

すぐ左手に近鉄「上ノ太子駅」が見える。給水の後、駅前の広場をそのまま進む。

突き当たりで再び「竹内街道」と合流するので左折。踏切で近鉄を渡ったところで、ちょっと街道を外れ坂道を登ることとする。右にはブドウ畑が広がる。

しばらく進むと「飛鳥ワイン」というワイン醸造所が左右に見える。河内地方は、ブドウの産地でありワインで有名な所。この辺りは、地名を「飛鳥」という。(コラム「河内音頭」「河内ワイン」参照)

ワイン工場を抜け、さらに坂を上がる。道が交わるので鋭角に左折するとすぐ左に「飛鳥戸(あすかべ)神社」。御祭神は牛頭天王(スサノヲノミコトの本地)であるが、本来はこの辺りに移り住んだ百済系渡来人の祖神「昆岐王」を祀る神社であった。

引き戸の拝殿。

さらに引き戸を開けると神殿がある。

神社の前もブドウ畑だ。

飛鳥戸神社を出て左へ。

鳥居の向こうにも古い家並みが。あっ、裏から参拝したんだ。「すみません。」

真宗大谷派佛號寺を過ぎれば、ポストの前の三叉路で竹内街道と合流する。このまま真っ直ぐ進んでも良いのだが、ワイン工場と飛鳥戸神社へ迂回したため、竹内街道を通れなかったので300mほど後戻りをすることにする。

街道らしい良い雰囲気が漂う。

上ノ太子駅前で折り返す。真新しい向こう側の駅舎に比べこちら側は、木造のレトロな雰囲気だ。

駅前には、竹内街道の案内石標があった。

元の三叉路まで戻る。反対からの風景も素晴らしい。戻って良かったと思う。

この旧家は、個人経営のワイン醸造所なのだろう。

竹内街道を真っ直ぐ進む。この蔵を過ぎたところ辺りで家並みが途切れる。

右にゲートボール場が見えると「八丁橋」という橋で飛鳥川を渡るが、単調な国道で味気ないので、5~60mほど歩いた所から右に外れ飛鳥川の堤防沿いに進む。飛鳥川は、二上山の南側、竹内峠から入った山中に源を発し、ほぼ竹内街道に沿って河内飛鳥を潤し石川に合流する。

駒ヶ谷小学校を過ぎ100mほどで「月読(つくよみ)橋」。イザナギノミコトが禊ぎ払いした際、「アマテラスオオミカミ」「スサノヲノミコト」とともに誕生した「ツクヨミノミコト(月読尊)」に因むのだろうか。橋の四方には、灯籠を模した街灯が配され、北東角と南西角には石灯籠が。

月読橋から坂を登り村中へと進む。

右に「河内ワイン館」。今は「河内ワイン」という会社名になったが、かつて「金徳屋洋酒醸造元」と呼ばれた古い醸造所だ。名物専務(女性)が有名。

ワイン工場まで登れば元の道に戻る。途中で右折し、真宗大谷派西應寺で左折すれば「杜本神社」の参道前に出る。

古い神社で、その縁起は2000年前にもさかのぼるそうだ。飛鳥戸神社同様、付近に多く住んでいた渡来人との関わりが深いのだろう。

神社前から坂道を下って行く。この辺りにも旧家が密集する。

素晴らしい風景だ。

村を出ると道の角に地蔵尊が。「オンカカカビサンマエイソワカ」道中の無事に感謝し、すぐ前の逢坂橋で飛鳥川を渡る。

目の前が今日のゴールである近鉄電車「駒ヶ谷駅」。こじんまりとした駅で、駅前には「駐在所」がある。ここから準急で大阪阿部野橋駅まで約30分。本日の「歩紀」5時間30分。

出 発:金剛バス「阪南ネオポリス」

到 着:近鉄電車「駒ヶ谷駅」

古事記によると反正天皇の時代、難波から見て遠方にあたる奈良明日香村を中心とした飛鳥を「遠つ飛鳥」と称したのに対し、その手前二上山西麓に広がる飛鳥を「近つ飛鳥」と称したという。

「王陵の谷」と呼ばれ「敏達」「用明」「推古」「孝徳」の4天皇陵と「聖徳太子廟」が点在する「磯長谷」から、「河内源氏」発祥の地といわれる「壺井の里」を訪ね、途中、日本最古の官道「竹内街道」を歩く。

最初の「近つ飛鳥風土記の丘」は若干の高低差あり。寺社への参拝のため坂道・石段を登ることもあるが、全般的に整備されたハイキングコースと里道を歩く。自動販売機やコンビニ、寺社が適度な間隔であるので給水・トイレにも困らない。(歩行距離25キロ)

大阪阿部野橋駅から近鉄南大阪線で約25分「喜志駅」。東口のバスターミナルから「阪南ネオポリス」行きの「金剛バス」に乗る。およそ15分で終点の「阪南ネオポリス」に着くが、金剛バスは大阪で唯一電鉄系でないバスなので「PiTaPa」や「スルッとKansai」などのカード類は使えない。小銭(料金260円)の用意を。

「阪南ネオポリス」バス停の目の前が「近つ飛鳥風土記の丘」への入口だ。ここからスタートする。しばらくは、大阪府南河内郡河南町を歩く。

管理事務所の前を過ぎて右へ。しばらく進み、案内板に従って左に入り「緑の広場」を右に見ながら坂道を登る。

左手には「D支群」と呼ばれる古墳群が続く。

石室の中も自由に見学できる。

結構きつい坂道や階段が続く。

そして長い階段を登り切れば、そこは「第1展望台」。ちょっと朝霞がかかっていたが、河内平野が一望できた。

第1展望台で休憩した後、奥には進まず左手の階段を下ることとする。すぐに右にそれる道があるので進むと「第2展望台」。ここからは、この後訪れる「王陵の谷」が望める。

「近つ飛鳥風土記の丘」。宅地開発で破壊寸前にあった「一須賀古墳群」を大阪府が買い取り、昭和61年に開園した約29ヘクタールの広大な史跡公園。入園は無料だが開園時間は、午前9時30分から午後5時まで。

元々250基ほどの古墳が点在していたそうだが、現在は102基が保存され、そのうち40基が見学できる。6世紀後半の小規模な円墳が中心で「磯長谷」に住んでいた渡来系住民の集団墓地と考えられている。じっくり見学すれば数時間はかかるだろう。この辺りは「E支群」と呼ばれる古墳群だ。

園内は、案内板や案内地図が完備しているが、結構広いのでインターネットで案内図をプリントアウトしておけば良いだろう。

遊歩道にはたくさんのドングリが落ちていた。

案内板と案内図を頼りに一旦坂を登り、途中から「J支群」という古墳群を抜ける。

そして長い階段を下り、舗装道を迂回すると「近つ飛鳥博物館」に着く。古墳時代から飛鳥時代にかけての歴史博物館で常設展は入館料300円。開館時間は午前10時から午後5時までだが、私の目的は「歩紀」なので博物館には入館しない。外観だけ撮影した。

博物館駐車場を抜けた辺りから大阪府南河内郡太子町に入る。「地つ飛鳥風土記の丘」を後にして緩やかな坂道を下って行く。

道が住宅街に出て、右に大きくカーブしたところに「葉室公園」という公園が見えてくる。紅葉がきれいだ。

ここは、「葉室石塚」「釜戸塚」「葉室塚」という3つの古墳を中心とした古墳公園だ。

葉室公園北側の道を東に。コース中の電柱には、このような案内図が掲げられている。

田畑やブドウ畑の間の道を進む。

突き当たりを右に折れると、すぐ左に推古天皇陵が現れる。

しばらく進むと「推古天皇磯長山田陵」の石柱。わが国初の女性天皇。在位36年にわたるが、在世中、聖徳太子を摂政とする。

死後、愛息「竹田皇子」との合葬を望み、奈良明日香の「植山古墳」に葬られた後、ここに改葬されたと言われる。

遠方より推古天皇陵を望む。東西約61m、南北55m、高さ12mの方墳。周囲に空濠を巡らす。巨大古墳と異なり、全容を見渡せるだけに、改めて天皇陵の偉大さが感じられる。

御陵の前には、稲刈りを終えた棚田が続く。

ビニルハウス越しに、何やらこんもりとした丘が見える。

「二子塚古墳」という方墳ふたつをつなぎ合わせた双方墳だ。

それぞれの墳丘に同型同大の石室があり、ここが本当の推古天皇と竹田皇子の合葬陵であるとの説もある。

「歩紀」をしていると、どうしても前ばかりを見て進んでいくが、時折、振り返ることを忘れないように。ふと振り返れば「二子塚古墳」と「推古天皇陵」のツーショットが。

ここ南河内地方は、泉州地方とともにミカンの産地でもある。丁度、ミカン狩りのシーズンで、何台かの観光バスとすれ違った。

さらに東へ進み、突き当たりを左、右に折れ、次の集落に向かう。村の突き当たりには「科長神社」。

「延喜式」に記録された由緒ある神社で、級長津彦命、級長津姫命のなど八柱の神々を祀る。今日最初の神社。道中無事を祈願する。

神社を出てすぐ左に長い階段が見える。推古天皇の時代、遣隋使として当時の中国大陸にあった「隋」に派遣された「小野妹子」の墓に続く階段だ。

小野妹子の墓と伝わるこの塚は、小野妹子が聖徳太子の守り本尊に朝夕供えた花が、池坊流の起こりになったと言われることから、池坊家によって管理されている。

階段途中のトイレ前を抜け、妹子の墓と科長神社の間にある道を上って行く。正面には「二上山」(左・雄岳517m、右・雌岳474m)。

広大な棚田が開ける。この頂上が東西2.5km「王陵の谷」の東端。左の森が「科長神社」。中央、遠くに見えるのが「推古天皇陵」だ。

棚田を下り、旧家の続く集落を抜ける。

観音堂の左にはお地蔵様と宝篋印塔。右には消防団の半鐘。

四つ角を右に。大きな池の畔には「地車庫」。この辺りも秋祭りには地車が巡行するのだろう。

さらに北へ。突き当たりを右折する。ここから「道の駅近つ飛鳥の里太子」まで約200m。国道166号線だが、道が狭く、交通量が多いうえ歩車道の区別がない。車に注意して歩こう。

無事「道の駅近つ飛鳥の里太子」に到着。獲れたてのミカンが売られていた。ここでトイレ休憩と給水をする。

道の駅裏の橋で飛鳥川を渡ると、そこは「竹内街道」。難波と飛鳥を結ぶ、日本最古の官道といわれる。

古い道標が残る。

街道らしい風景が広がる。

すぐ右手には「竹内街道歴史資料館」が建つが、例によって「歩紀」なので見学はしない。(入館料200円)

この辺りでは、壁に「庇(ひさし)」がついた土蔵をよく目にする。「水きり庇」とか「付け庇」と呼ばれる建築様式だそうだ。

ここは「大道」という字らしい。左手にひときわ立派な大和棟の屋敷が現れる。「大道旧山本家住宅」という旧家で、4~5月と9~11月の土日祝、午前10時~午後4時まで一般公開されている。

そして旧山本家住宅のすぐ目の前が「孝徳天皇大坂磯長陵」。

第36代天皇。直径32mの円墳だが、地形的に拝所の正面には回れない。

参拝を終え、再び虫籠窓の旧家や水きり庇の土蔵が続く竹内街道を進む。

古い街並みが途切れた右側に地蔵堂が。江戸時代から地元や竹内街道を往来した人々を見守ってきたという「しもの地蔵尊」。

六車橋東交差点を直進し、JAの前を通って「六車橋」で飛鳥川を渡れば、町役場や消防署、図書館などが集まる太子町の中心地だ。

時間は午後0時10分。この辺りで昼食時になると思っていたので、あらかじめネットで下調べをしていた「お食事処かさや」へ。うどんが有名ということなので「鍋焼きうどん」を注文しよう。と思ったが、な・な・何と「休店」。

辺りに食堂は見当たらなかったので仕方なく近所のパン屋さんで弁当を買う。しかし「どこから来はったん?」から始まった話し好きのおばちゃんとの会話。電子レンジの「チン!」までの短い時間だったが「ほな気ぃつけて。」の声に送られる。さて、この弁当をどこで食べようかと歩いていると、すぐに小さな公園が。

おばちゃんに「チン!」してもらった温かい「焼鮭幕の内弁当」(460円)。「いただきま~す。」

そして公園のすぐ横に本日3つ目の天皇陵「用明天皇河内磯長原陵」の石柱が。

東西65m、南北60m、高さ10mの方墳。周囲に幅7mの空濠を巡らす。聖徳太子の父である。

御陵を出て南に進む。丁度、中学校から体操服にブラスバンド部なのだろうホルンの入ったケースを持った女の子が出てきた。最近、女学生や女子児童に「学校楽しい?」とか「元気だね。」などと声を掛けただけで変質者として通報されるご時世だ。そっと抜き去ろうとすると向こうから「こんにちわ。」と声を掛けてくれた。「こんにちわ。」きっと立派な大人になるんだろうね。左手には「二上山」。

バイパスをくぐってさらに進む。途中「水きり庇」の旧家が3軒ほど並んでいた。

「仏眼寺橋」で川を渡ると道が二手に分かれるので左へ。緩やかな上り坂を進み右にブドウ畑が過ぎると「敏達天皇河内磯長中尾陵」。

ミカン畑を右に見ながら参道を進む。

「王陵の谷」の天皇陵は、百舌鳥・古市古墳群に点在する巨大古墳とは異なり、大化2年に出された「薄葬令」のため小規模な御陵が田畑や丘陵の中に佇んでいる。そんな中、全長94メートルとさほど大きくはないが「敏達天皇陵」のみが前方後円墳である。

大阪府下には16の天皇陵があるが、これまで「百舌鳥」「古市」そしてここ「王陵の谷」を歩き、「継体天皇陵(茨木市)」「後村上天皇陵(河内長野市)」を除く14の天皇陵を訪れたことになる。

元の道を二叉路まで戻り左へ。コンビニ前の信号を渡ると左に「上宮太子高校」が見える。法然上人を校祖とする浄土宗系の私立高校で、野球部は過去3回甲子園に出場し、準優勝・優勝の実績を持つ。校舎を過ぎるとこのような案内板が。ここは「ツール・ド・大阪、太子ウォーキングコース」というウォーキングコースなのだ。

畑の中の坂道を登り古い屋敷に出ると左へ。

すぐ左手に高野山真言宗南林寺。

古い家並みを進む。

突き当たりを一旦右折し、向少路集会所横の薬師堂へ。

その奥にも古い集落が続く。

元の道に戻り次の辻を右折、浄土宗西方院に至る。聖徳太子の死後、乳母であった月益姫、日益姫、玉照姫が仏門に入り、太子の冥福を祈るために建てたお堂が寺の始まりと言われる。

西方院を出て左へ。石段越しに大きなお寺が見える。

ここが聖徳太子が眠る「叡福寺」。一時は織田信長の兵火により全焼したが、後に豊臣家により再興された。

聖徳太子。かつて最高額紙幣一万円の肖像画であった国民の誰もが知っている人物。南大門より境内に入る。

右に金堂。享保17年(1732年)再建、府指定文化財。左に承応元年(1652年)再建の多宝塔、国指定文化財。

太子廟。聖徳太子は、用明天皇の子として生まれ、本来、聖徳天皇となるはずだったのだろう。しかし、推古天皇の摂政として数多くの事績を残し、ここに眠る。そして太子廟を守護するため、推古天皇により叡福寺が建立、聖武天皇が伽藍を整備した。

この周辺は、聖徳太子に因み「ふるさと太子散歩道」として整備されている。

そのため「交通ルール」も。

「学童横断」も。

「ポイ捨て」も聖徳太子が見守っているのだ。町には、多くの聖徳太子が見られる。

叡福寺から西に進む。この界隈は街道ではないが、結構古い街並みが続く。

太井川を渡ると200mほどで「泥掛地蔵」へ。お地蔵様に泥を掛けてお祈りすると願い事がかなうという民話が伝わるが、今は泥を掛けることはできない。

真っ直ぐ進み「太子四つ辻」という交差点を右折する。

角には、地元の農協が育てているコスモスの花が満開だった。

再度、太井川を越えると「通法寺交差」という二叉に出るので、右(真っ直ぐ)の狭い道に入る。この道は、富田林市と太子町との市町境で古い家並みが続く。

通法寺交差から300mほど進んだところの三叉路。ここは富田林市、太子町、羽曳野市の2市1町の市町境だ。

標識に従い右折し、通法寺の霊園を抜けて太子町と羽曳野市の境を進む。これより「河内源氏」縁の地へ入る。

坂を登り切ると左右がコンクリート壁で固められ、その上に板が渡された切り通しに出るが、右に朽ちかけた案内標識が立つ。

「河内源氏」。摂津國川辺郡多田(現在の兵庫県川西市多田)に根拠地を置いた「清和源氏」の祖、源満仲。満仲の三男「源頼信」は、多くの武功を重ね、ここ河内國古市郡壺井の里(現在の大阪府羽曳野市壺井)に居館を構え河内国司となる。これが「河内源氏」の始まりだ。その源頼信の長男「源頼義」。頼義の長男「源義家」と3代に渡って河内源氏は栄える。そして「頼信」「頼義」「義家」の三代がこの地に眠る。

まずは、切り通しから右に入り、永承3年(1048年)に死去した河内源氏の祖「源頼信」の墓へ。

元の道に戻り、切り通しのコンクリート壁に渡された板橋を渡る。こんな注意書きが。

その奥に嘉承元年(1106年)に没した三代目「源義家」が眠る。頼信と義家の墓は、南河内郡太子町に位置する。

源義家墓の後ろに小さな下り坂があるので下ると、そこは羽曳野市だ。

左に進むとすぐにウォーキングコースの案内板がある。

ここら辺りにも古い民家が残る。

この民家のすぐ前に「史跡通法寺跡」が建つ。河内源氏の祖、源頼信の長男(二代目)「源頼義」が浄土宗に帰依し「河内源氏」の菩提寺として建立したのが通法寺だ。この山門をくぐる。

南北朝時代、戦火に遭い焼失。その後、再建されたが、明治に入り廃仏毀釈により、今は先ほどの山門と鐘楼跡。

そして礎石を残すだけとなった。

その境内の隅に、承保2年(1075年)88歳で生涯を閉じた河内源氏の二代目「源頼義」が葬られる。

通法寺跡を出て右へ。小さな水路沿いに進み四つ辻を右折。

300mほど古い家並みが続く。

立派な蔵は、かつてのお米屋さん。

ここにも「水きり庇」の蔵が続く。

突き当たりに壺井八幡宮の鳥居と石段が見えてくる。

鳥居をくぐれば、すぐ左に小さな井戸がある。「壺井の井戸」。前九年の役において「頼義」「義家」父子が干ばつのため飲み水に窮した際、祈願し弓矢をもって岩盤を打ち抜いたところ清水が湧き出したという。

「壺井水」の扁額が掲げられている。涸れこそしてはいないが、循環していない水は赤く濁っていた。

急な石段を登れば「壺井八幡宮」。二代目「源頼義」が出陣に際し、石清水八幡宮において戦勝祈願の後、凱旋したことから、康平7年(1064年)5月、石清水八幡宮を勧請し、社殿を建立したのが起こり。

左脇には、河内源氏3代を祀る「壺井権現社」。

参拝を終え、壺井の井戸を過ぎて三叉路を左に入り「河内源氏の里」を後に。ブドウ畑に囲まれたのどかな農道を進む。

南阪奈道の高架に突き当たるので、高架をくぐり橋を渡って右折。飛鳥川に沿って歩く。正面には「二上山」。

すぐ左手に近鉄「上ノ太子駅」が見える。給水の後、駅前の広場をそのまま進む。

突き当たりで再び「竹内街道」と合流するので左折。踏切で近鉄を渡ったところで、ちょっと街道を外れ坂道を登ることとする。右にはブドウ畑が広がる。

しばらく進むと「飛鳥ワイン」というワイン醸造所が左右に見える。河内地方は、ブドウの産地でありワインで有名な所。この辺りは、地名を「飛鳥」という。(コラム「河内音頭」「河内ワイン」参照)

ワイン工場を抜け、さらに坂を上がる。道が交わるので鋭角に左折するとすぐ左に「飛鳥戸(あすかべ)神社」。御祭神は牛頭天王(スサノヲノミコトの本地)であるが、本来はこの辺りに移り住んだ百済系渡来人の祖神「昆岐王」を祀る神社であった。

引き戸の拝殿。

さらに引き戸を開けると神殿がある。

神社の前もブドウ畑だ。

飛鳥戸神社を出て左へ。

鳥居の向こうにも古い家並みが。あっ、裏から参拝したんだ。「すみません。」

真宗大谷派佛號寺を過ぎれば、ポストの前の三叉路で竹内街道と合流する。このまま真っ直ぐ進んでも良いのだが、ワイン工場と飛鳥戸神社へ迂回したため、竹内街道を通れなかったので300mほど後戻りをすることにする。

街道らしい良い雰囲気が漂う。

上ノ太子駅前で折り返す。真新しい向こう側の駅舎に比べこちら側は、木造のレトロな雰囲気だ。

駅前には、竹内街道の案内石標があった。

元の三叉路まで戻る。反対からの風景も素晴らしい。戻って良かったと思う。

この旧家は、個人経営のワイン醸造所なのだろう。

竹内街道を真っ直ぐ進む。この蔵を過ぎたところ辺りで家並みが途切れる。

右にゲートボール場が見えると「八丁橋」という橋で飛鳥川を渡るが、単調な国道で味気ないので、5~60mほど歩いた所から右に外れ飛鳥川の堤防沿いに進む。飛鳥川は、二上山の南側、竹内峠から入った山中に源を発し、ほぼ竹内街道に沿って河内飛鳥を潤し石川に合流する。

駒ヶ谷小学校を過ぎ100mほどで「月読(つくよみ)橋」。イザナギノミコトが禊ぎ払いした際、「アマテラスオオミカミ」「スサノヲノミコト」とともに誕生した「ツクヨミノミコト(月読尊)」に因むのだろうか。橋の四方には、灯籠を模した街灯が配され、北東角と南西角には石灯籠が。

月読橋から坂を登り村中へと進む。

右に「河内ワイン館」。今は「河内ワイン」という会社名になったが、かつて「金徳屋洋酒醸造元」と呼ばれた古い醸造所だ。名物専務(女性)が有名。

ワイン工場まで登れば元の道に戻る。途中で右折し、真宗大谷派西應寺で左折すれば「杜本神社」の参道前に出る。

古い神社で、その縁起は2000年前にもさかのぼるそうだ。飛鳥戸神社同様、付近に多く住んでいた渡来人との関わりが深いのだろう。

神社前から坂道を下って行く。この辺りにも旧家が密集する。

素晴らしい風景だ。

村を出ると道の角に地蔵尊が。「オンカカカビサンマエイソワカ」道中の無事に感謝し、すぐ前の逢坂橋で飛鳥川を渡る。

目の前が今日のゴールである近鉄電車「駒ヶ谷駅」。こじんまりとした駅で、駅前には「駐在所」がある。ここから準急で大阪阿部野橋駅まで約30分。本日の「歩紀」5時間30分。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます