訪問日:平成22年2月 3日(水)~八尾・久宝寺~

平成22年3月16日(火)~萱振~

出 発:近鉄バス「萱振」

到 着:近鉄電車「久宝寺口駅」

大阪府八尾市。今東光氏の小説「悪名」や「八尾の朝吉」「河内音頭」などで有名な「河内」の中心。東の生駒連山が奈良県との境界をなす。麓には「萱振」「八尾」「久宝寺」の3つの御坊があり、それぞれ寺内町としての面影を残している。

八尾・久宝寺と萱振の2回に分けて歩いた。よって2回分を編集して「モデルコース」として設定した。両方合わせて4時間でくらいの「歩紀」だろう。市街地なので給水やトイレには困らない。(歩行距離13キロ)

近鉄八尾駅北口のバスターミナルからJR住道駅行きの近鉄バスに乗る。バスは途中からセンターラインのない狭い町の中を走り始めるが、そこがもう萱振寺内町だ。バスは途中、萱振御坊「恵光寺」の前を通る。

10分足らず(220円)で「萱振」バス停に着くので下車する。バス停から少し進行方向(北側)に歩くと加津良神社の前に出る。ここからスタートしよう。

神社のすぐ南側にある路地を左に入り、神社の裏側に出る。わずかだが水田があり「かわち野」の雰囲気が残る。かつては遠くに見える生駒連山まで水田が続いていたのだろう。

バス道に戻る。神社前の児童公園に地蔵尊と道標が残る。

この公園南側の路地を右に入る。脇道にそれると小さな水路がある。一見すると下水のようだが、実は萱振寺内町の周りを巡る環濠の一部である。

萱振は浄土真宗本願寺派恵光寺という寺院を中心とした寺内町だ。そして生活排水路となってしまったが、当時の環濠がほぼ完全な形で残っている。

また、観光的な保存はされていないが古い街並みも残る。

天理教教会前の小さな水路を足元に気をつけながら下り、流れに沿って進めば環濠の主流と合流する。そこから左を望むとちょうど恵光寺の本堂裏側が見える。

元の道に戻り村の中を迷うように歩く。この辺りが最も当時の姿を残していると思う。

地蔵も多い。

この蔵の前からバス道に戻る。

真宗大谷派徳蔵寺という寺の前に出るので右折する。

1~2分で恵光寺の門前に出る。

恵光寺は文明4年(1472)蓮如上人により開かれ、その後、萱振御坊と呼ばれこの寺を中心に寺内町が構成された。環濠集落として発達し、のちに萱振城として三好一族が織田信長を迎え討ち、付近は焼け野原になったという。

寺の前にも古い路地が残る。

寺を右に見ながらバスで来た道を戻り環濠跡の水路を越えて萱振寺内町を出、八尾寺内町に向かう。

先ほど近鉄バスに乗った八尾駅前のバスターミナルに着くので高架駅の下をくぐり南口に出る。地図を頼りに浄土真宗光明寺を目指して歩けば古い蔵などが見えてくる。

この街並み過ぎると少し広い道に出るが角に立派な屋敷が現れる。元河内木綿問屋で今は菓子匠を営む「與兵衛桃林堂」だ。藁葺き屋根と土蔵を備え、国登録有形文化財に指定されている。

屋敷の前には道標が残る。

すぐ近くに光明寺があり寺の横には「多嘉地蔵尊」が立つ。

真っ直ぐ進み通行量の多い府道に出れば右折し、地蔵堂の前の路地を入っていく。

八尾市役所の庁舎を左に見ながら路地に入っていくと板塀の古い街並みや地蔵堂が残る町中へと続く。

八尾駅前からの通りを渡り路地に入る。浄土真宗本願寺派光専寺という立派な鐘楼を備えた寺院の前を抜ける。ここら辺りも寺内町の雰囲気をよく残している。

次の辻を曲がれば神社に出る。この付近を本拠としていた物部一族の祖神を祀る「八尾神社」だ。

神社の境内を抜けると大きなアーケード商店街に出る。実は高架化される前の八尾駅はここにあり、ここが正に駅前商店街だった。商店街も立派な土蔵の裏に面している。

その前にも立派な土蔵を備えた旧家が。玄関上には「腹養丸」と書かれた扁額があることから薬問屋だったのだろう。

アーケード入口の路地を入れば大きな寺の門前に至る。臨済宗常光寺だ。

常光寺は今東光の「悪名」にも出てくるが、何よりも盆踊りで有名だろう。広い境内には毎年盆踊りの櫓が組まれ、多くの人が河内家菊水丸の河内音頭に乗せられ賑やかに踊る。泉州岸和田はだんじりで有名だが、河内八尾の若い衆は盆踊りに燃えるのだ。

常光寺前にも古い街並みが残る。

もう一度アーケードに戻り進んでいく。アーケードから「八尾天満宮」への参道が続く。

板塀の屋敷沿いにさらに進む。

高野山真言宗大師堂という小さなお堂に参る。

門前には「御大師様(弘法大師)」に因んだのか、古い鍼灸院があった。

府道を越え南に進む。道沿いにきれいに植木が剪定された「慈眼寺」という寺院が立つ。浄土真宗の開祖親鸞の直弟子により弘安3年(1280)に開かれた古い寺院だ。

慈眼寺を過ぎマンション横の路地を右に入り突き当たりを右に北上すると「延命地蔵尊」の前に出る。ここから八尾御坊を目指す。

八尾の寺内町は、この後に訪ねる久宝寺御坊での東西紛争により分離した一派が真宗大谷派八尾別院大信寺を八尾御坊として開かれたという。八尾市は大阪のベッドタウンとして開発されたため都市化が進み、かつての歴史的遺産も町の中にポツリポツリと残るだけになってしまった。大信寺も鉄筋コンクリート造りの近代的な建物になっている。

さあ最後の寺内町「久宝寺御坊」を目指そう。先ほど渡った府道を西に進む。途中、長瀬川にかかる橋の両脇には大きな石灯籠が残る。北側石灯籠後ろの長瀬川にはかつて八尾浜という船着場があった。長瀬川は付け替え前の大和川であり重要な水路だったのだ。

船着場が休憩所風に復元されている。

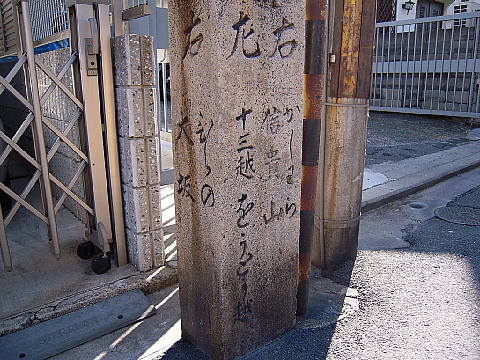

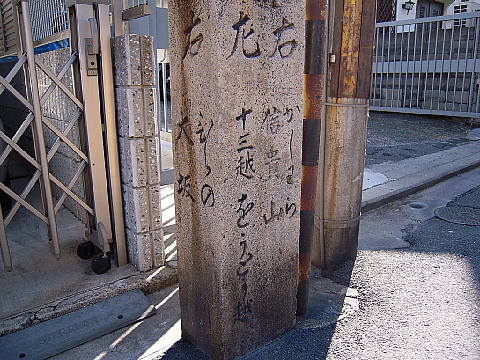

南側の石灯籠脇には古い道標と久宝寺寺内町への案内板がある。

府道の顕証寺交差点を渡り進んでいく。何となく良い雰囲気になってきた。

突き当たりを左に曲がりすぐに右に折れて真っ直ぐ進めば、久宝寺寺内町の案内センターである「八尾市立まちなみセンター(寺内町ふれあい館)」の裏手に出る。

トイレや自販機がある。まずはここで休憩がてらパンフレットをもらおう。

センターのすぐ前は、融通念仏宗念仏寺だ。平野区にある大念仏寺の末寺で、久宝寺と平野とのつながりをうかがわせる。

久宝寺は狭い町である。碁盤目の路地を糸を縫うように歩けば良いが、効率的にまわるためとりあえずセンターから右へ行こう。古い街並みが残る。

消防団車庫の角を曲がる。

小さな水路沿いに家並みが続く。

富田林の寺内町は大きな屋敷が多いが、久宝寺は長屋風の家が多いような気がする。

もちろん大きな屋敷もある。

町の西はずれに小さな公園がある。ここは地元の人たちの生活の場なのであまり観光地化されていない。休憩できるのは、先ほど立ち寄ったセンターとこの公園くらいだ。

立派な白壁の土蔵。

町全体で申し合わせているのだろう。玄関先に自転車やマイカーの駐車やゴミ箱などの放置はなく景観に配慮されている。訪れる側もゴミは持ち帰り、大勢でワイワイしゃべりながら歩くのは慎もう。

町の西側入口で「古口」と呼ばれる所に立つ古口地蔵尊。ほかに「北口」「西口」「東口」「今口」「札の辻」と合計6つの入口があり地蔵尊が立つ。

ほぼ一巡し顕証寺に向かう。途中にも素晴らしい街並みが見られる。

ちょうど顕証寺の裏手。絵になる風景だ。

顕証寺の裏に立つ「西口地蔵尊」。

右に折れて南下してみよう。許麻神社という神社の前に出る。「こま」という名前から渡来人と関係があるのだろう。

鳥居前の許麻橋地蔵尊の南側を通り顕証寺の山門まで向かう。仏教寺院はそれぞれ「○○山○○寺(院)」と称し門は「山門」と呼ばれる。そして本尊をお祀りするから「本堂」。

久宝寺御坊と呼ばれる顕証寺は、文明2年(1470)に蓮如上人が西証寺を開き、その後寺号を改めた。その後、御坊を中心に寺内町が築かれたが、東西紛争により一部の門徒が八尾御坊へと移ったのは先ほど説明したとおりだ。

3つの寺内町を訪ねたが久宝寺が最も寺内町としての街並みが保存されている。

大阪市内方面に帰るのなら近鉄「久宝寺口」駅が一番近いだろう。

平成22年3月16日(火)~萱振~

出 発:近鉄バス「萱振」

到 着:近鉄電車「久宝寺口駅」

大阪府八尾市。今東光氏の小説「悪名」や「八尾の朝吉」「河内音頭」などで有名な「河内」の中心。東の生駒連山が奈良県との境界をなす。麓には「萱振」「八尾」「久宝寺」の3つの御坊があり、それぞれ寺内町としての面影を残している。

八尾・久宝寺と萱振の2回に分けて歩いた。よって2回分を編集して「モデルコース」として設定した。両方合わせて4時間でくらいの「歩紀」だろう。市街地なので給水やトイレには困らない。(歩行距離13キロ)

近鉄八尾駅北口のバスターミナルからJR住道駅行きの近鉄バスに乗る。バスは途中からセンターラインのない狭い町の中を走り始めるが、そこがもう萱振寺内町だ。バスは途中、萱振御坊「恵光寺」の前を通る。

10分足らず(220円)で「萱振」バス停に着くので下車する。バス停から少し進行方向(北側)に歩くと加津良神社の前に出る。ここからスタートしよう。

神社のすぐ南側にある路地を左に入り、神社の裏側に出る。わずかだが水田があり「かわち野」の雰囲気が残る。かつては遠くに見える生駒連山まで水田が続いていたのだろう。

バス道に戻る。神社前の児童公園に地蔵尊と道標が残る。

この公園南側の路地を右に入る。脇道にそれると小さな水路がある。一見すると下水のようだが、実は萱振寺内町の周りを巡る環濠の一部である。

萱振は浄土真宗本願寺派恵光寺という寺院を中心とした寺内町だ。そして生活排水路となってしまったが、当時の環濠がほぼ完全な形で残っている。

また、観光的な保存はされていないが古い街並みも残る。

天理教教会前の小さな水路を足元に気をつけながら下り、流れに沿って進めば環濠の主流と合流する。そこから左を望むとちょうど恵光寺の本堂裏側が見える。

元の道に戻り村の中を迷うように歩く。この辺りが最も当時の姿を残していると思う。

地蔵も多い。

この蔵の前からバス道に戻る。

真宗大谷派徳蔵寺という寺の前に出るので右折する。

1~2分で恵光寺の門前に出る。

恵光寺は文明4年(1472)蓮如上人により開かれ、その後、萱振御坊と呼ばれこの寺を中心に寺内町が構成された。環濠集落として発達し、のちに萱振城として三好一族が織田信長を迎え討ち、付近は焼け野原になったという。

寺の前にも古い路地が残る。

寺を右に見ながらバスで来た道を戻り環濠跡の水路を越えて萱振寺内町を出、八尾寺内町に向かう。

先ほど近鉄バスに乗った八尾駅前のバスターミナルに着くので高架駅の下をくぐり南口に出る。地図を頼りに浄土真宗光明寺を目指して歩けば古い蔵などが見えてくる。

この街並み過ぎると少し広い道に出るが角に立派な屋敷が現れる。元河内木綿問屋で今は菓子匠を営む「與兵衛桃林堂」だ。藁葺き屋根と土蔵を備え、国登録有形文化財に指定されている。

屋敷の前には道標が残る。

すぐ近くに光明寺があり寺の横には「多嘉地蔵尊」が立つ。

真っ直ぐ進み通行量の多い府道に出れば右折し、地蔵堂の前の路地を入っていく。

八尾市役所の庁舎を左に見ながら路地に入っていくと板塀の古い街並みや地蔵堂が残る町中へと続く。

八尾駅前からの通りを渡り路地に入る。浄土真宗本願寺派光専寺という立派な鐘楼を備えた寺院の前を抜ける。ここら辺りも寺内町の雰囲気をよく残している。

次の辻を曲がれば神社に出る。この付近を本拠としていた物部一族の祖神を祀る「八尾神社」だ。

神社の境内を抜けると大きなアーケード商店街に出る。実は高架化される前の八尾駅はここにあり、ここが正に駅前商店街だった。商店街も立派な土蔵の裏に面している。

その前にも立派な土蔵を備えた旧家が。玄関上には「腹養丸」と書かれた扁額があることから薬問屋だったのだろう。

アーケード入口の路地を入れば大きな寺の門前に至る。臨済宗常光寺だ。

常光寺は今東光の「悪名」にも出てくるが、何よりも盆踊りで有名だろう。広い境内には毎年盆踊りの櫓が組まれ、多くの人が河内家菊水丸の河内音頭に乗せられ賑やかに踊る。泉州岸和田はだんじりで有名だが、河内八尾の若い衆は盆踊りに燃えるのだ。

常光寺前にも古い街並みが残る。

もう一度アーケードに戻り進んでいく。アーケードから「八尾天満宮」への参道が続く。

板塀の屋敷沿いにさらに進む。

高野山真言宗大師堂という小さなお堂に参る。

門前には「御大師様(弘法大師)」に因んだのか、古い鍼灸院があった。

府道を越え南に進む。道沿いにきれいに植木が剪定された「慈眼寺」という寺院が立つ。浄土真宗の開祖親鸞の直弟子により弘安3年(1280)に開かれた古い寺院だ。

慈眼寺を過ぎマンション横の路地を右に入り突き当たりを右に北上すると「延命地蔵尊」の前に出る。ここから八尾御坊を目指す。

八尾の寺内町は、この後に訪ねる久宝寺御坊での東西紛争により分離した一派が真宗大谷派八尾別院大信寺を八尾御坊として開かれたという。八尾市は大阪のベッドタウンとして開発されたため都市化が進み、かつての歴史的遺産も町の中にポツリポツリと残るだけになってしまった。大信寺も鉄筋コンクリート造りの近代的な建物になっている。

さあ最後の寺内町「久宝寺御坊」を目指そう。先ほど渡った府道を西に進む。途中、長瀬川にかかる橋の両脇には大きな石灯籠が残る。北側石灯籠後ろの長瀬川にはかつて八尾浜という船着場があった。長瀬川は付け替え前の大和川であり重要な水路だったのだ。

船着場が休憩所風に復元されている。

南側の石灯籠脇には古い道標と久宝寺寺内町への案内板がある。

府道の顕証寺交差点を渡り進んでいく。何となく良い雰囲気になってきた。

突き当たりを左に曲がりすぐに右に折れて真っ直ぐ進めば、久宝寺寺内町の案内センターである「八尾市立まちなみセンター(寺内町ふれあい館)」の裏手に出る。

トイレや自販機がある。まずはここで休憩がてらパンフレットをもらおう。

センターのすぐ前は、融通念仏宗念仏寺だ。平野区にある大念仏寺の末寺で、久宝寺と平野とのつながりをうかがわせる。

久宝寺は狭い町である。碁盤目の路地を糸を縫うように歩けば良いが、効率的にまわるためとりあえずセンターから右へ行こう。古い街並みが残る。

消防団車庫の角を曲がる。

小さな水路沿いに家並みが続く。

富田林の寺内町は大きな屋敷が多いが、久宝寺は長屋風の家が多いような気がする。

もちろん大きな屋敷もある。

町の西はずれに小さな公園がある。ここは地元の人たちの生活の場なのであまり観光地化されていない。休憩できるのは、先ほど立ち寄ったセンターとこの公園くらいだ。

立派な白壁の土蔵。

町全体で申し合わせているのだろう。玄関先に自転車やマイカーの駐車やゴミ箱などの放置はなく景観に配慮されている。訪れる側もゴミは持ち帰り、大勢でワイワイしゃべりながら歩くのは慎もう。

町の西側入口で「古口」と呼ばれる所に立つ古口地蔵尊。ほかに「北口」「西口」「東口」「今口」「札の辻」と合計6つの入口があり地蔵尊が立つ。

ほぼ一巡し顕証寺に向かう。途中にも素晴らしい街並みが見られる。

ちょうど顕証寺の裏手。絵になる風景だ。

顕証寺の裏に立つ「西口地蔵尊」。

右に折れて南下してみよう。許麻神社という神社の前に出る。「こま」という名前から渡来人と関係があるのだろう。

鳥居前の許麻橋地蔵尊の南側を通り顕証寺の山門まで向かう。仏教寺院はそれぞれ「○○山○○寺(院)」と称し門は「山門」と呼ばれる。そして本尊をお祀りするから「本堂」。

久宝寺御坊と呼ばれる顕証寺は、文明2年(1470)に蓮如上人が西証寺を開き、その後寺号を改めた。その後、御坊を中心に寺内町が築かれたが、東西紛争により一部の門徒が八尾御坊へと移ったのは先ほど説明したとおりだ。

3つの寺内町を訪ねたが久宝寺が最も寺内町としての街並みが保存されている。

大阪市内方面に帰るのなら近鉄「久宝寺口」駅が一番近いだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます