お墓参りで東京都心に行く用事があったので、ついでに観光でも…。

東京駅の丸屋根が復元されつつあります。ということで千代田区に来ました。今回の目的は…江戸城リベンジ!デジカメ用意!時間もたっぷりある!

行ったのは、2011年9月4日(日)。千代田区内は本当に空いています。道路もガラガラ。都心は平日が人が多く、休日はガラガラなんだなあ。

和田倉噴水公園の入口です。ここも江戸城の範囲です。和田倉門があった場所です。

しっかり虎口もありました。公園内では結婚式が行われるほど都心の喧騒と離れてのどかです。

皇居内堀の道路は日曜日は自転車専用道路として解放されているそうです。無料レンタルの自転車もあるみたいです。家族連れなどがサイクリングを楽しんでいました。

大手町駅方面から最初に見える櫓は桜田櫓(巽櫓)です。江戸城で現存する櫓は3つしかなく、前述した「伏見櫓」と「富士見櫓」と、上記写真の「桜田二重櫓」です。江戸城に残る唯一の隅櫓でなかなかの大きさを誇ります。

桜田櫓の横の石垣が修復作業の最中なのか取り壊されていました。なにかあるのかな??

桜田櫓から徒歩で7分ほどで、大手門に到着。結構来城している人が多くいました。大手門の建物の塗装がはがれていました。震災のせい?

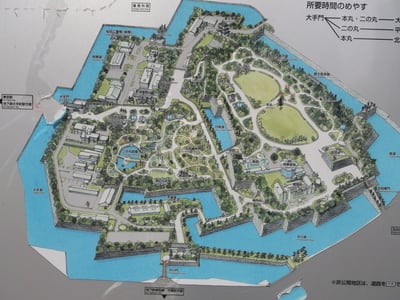

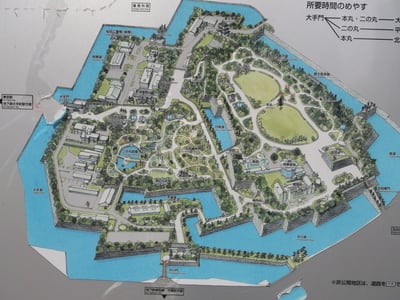

江戸城は現在、皇居になっていますが、東側は皇居東御苑といって公園になって一般に公開されています。

大手門を入るとすぐにあるのが、「三の丸尚蔵館」。これは皇室に代々受け継がれた絵画・書・工芸品を展示する施設です。歴史的には…興味がなさそうな施設なのでパス。

大手門休憩所には売店があります。色々なお土産物が売られており、書籍も売っていますが、美術関係のものが多く、江戸城関連のものは市販されている書籍の1冊だけでした。

売店の近くの石垣です。手前は大きい石が使われていますが、奥は小さい石で組まれています。このように石垣の違いをみるのも面白いなって思いました。

この建物は「同心番所」です。江戸城には3つの番所(警護詰所)が現存します。城の奥になるほど位が上の役人が務めていました。この「同心番所」は、大手門からほど近く一番低い身分の番所です。

江戸城二の丸の「百人番所」近くの「中之門石垣」は本当に圧巻です。巨石がキレイにかたどられた石垣は、これを見るだけでも価値があるほど。外国人の観光客も結構来ていました。日本の中心となる城ですから、なかなか見応えがあることでしょう。

「中之門石垣」は修復されているらしく、その発掘状況や過程などを詳しく紹介している説明版があります。

これは先ほどの「中之門石垣」の近くにある「百人板書」です。鉄砲を所有する同心百人を昼夜交代で配置した番所だったそうです。二の丸から本丸へ向かう重要な番所だったからこそ、こんなに同心がいたんですね。

「中之門石垣」を北西に向かうと、白鳥壕という二の丸と本丸を分ける堀があります。そしてその本丸側にはとても大きな石垣が組まれています。そして、二の丸から本丸へ入るためには…

かなりの高低差がある「汐見坂」を通ります。坂の上のには門跡があったので、今はありませんが門があったのでしょう。

立派な虎口もあります。そしていよいよ本丸です。

本丸に北側には「天守台」があります。そう、昔天守閣が建っていたところです。江戸城の最初の天守閣は江戸幕府・2代将軍秀忠の頃の1607(慶長12)年に建てられましたが、その後、江戸幕府の全国支配が盤石になったこともあり、大改築されて1638(寛永15)年に3代将軍・家光の頃に完成しました。4代将軍家綱治世である1657(明暦3)年の明暦の大火(振袖火事)で焼失し、以降再建されることはありませんでした。

天守台にある説明版にあった絵図による天守閣です。えっこれでもイメージできない?ではこちらではどうでしょうか?

これは、現在「神田明神」(千代田区)にある「江戸城天守閣模型」です。これは趣味で段ボールで製作した方が、無料で神田明神に奉納したと言われています。段ボールにしては質感もばっちり。江戸城の特徴的な天守閣の色も見事に再現されています。

さて、天守台に登ります。天守台の一番高い石垣に登る途中にも門があります。かなりの大きさの門が天守台の中にあるというのがスゴイ。

天守台に登っても、整備された道が登城ルートではないようです。もちろん門の次には虎口があって天守閣に続いているんですね。天守閣へ続く階段が見えます。その階段を登れないのが残念。安土城みたいに発掘・整備して登城できるようにしてほしいです。

天守台から眺める東京の街もなかなか粋です。さて、折り返して帰りましょう。

天守台から本丸を眺めます。さすが江戸城。本丸の郭だけでもかなりの広さです。

これは江戸城本丸南西にある「富士見櫓」です。江戸城の現存する3つの櫓のうち、唯一の3層(3階建)で、天守閣が焼失したあと、天守の代用として使われていたようです。残念ながら中に入ることはできません…。

富士見櫓を出て、二の丸へ向かいます。本丸と二の丸をつなぐもう一つの門が、中雀門です。ここもかなり大きな虎口があります。

中雀門の門柱の跡です。かなりの大きさの門です。さて、門はこれだけではなく、もう1つあります。「中之門」です。つまり、本丸側の「中雀門」と二の丸側の「中之門」があり二重の門で守られています。江戸城の構造的堅固さがよくわかります。さらに警備のためにあるのがこちら。

「大番所」です。ここが江戸城の一番奥にある番所なので、位の高い与力や同心が警護していたと言われます。

そして、二の丸側の門である「中之門」に出てきました。これも大きな門です。さらに門跡もありました。

これだけの大きい城が、もし姫路城のように現存していたら…と思います。外国人の観光客が多い割に、日本人客が少なかったように思います。日本人向けの広報が足らないようにも思います。やはり日本人は城と言えば天守閣が好き。だからこそ、江戸城の天守閣復元なんて考え方も出ています。意外に僕はいい案じゃないかと思います。スカイツリーを作らなくても江戸城の天守閣を復元した方が観光にはプラスになったんじゃないかな?

それと、もうひとつ江戸城観光に不満な点が。それは、江戸城を知るための博物館なり資料館がないことです。太田道灌が作った中世江戸城の模型。江戸城天守閣があった頃の江戸城全景。そして、江戸時代後期の発達した江戸の街。それらの資料館があればいいなあと思うんですが…。

東京駅の丸屋根が復元されつつあります。ということで千代田区に来ました。今回の目的は…江戸城リベンジ!デジカメ用意!時間もたっぷりある!

行ったのは、2011年9月4日(日)。千代田区内は本当に空いています。道路もガラガラ。都心は平日が人が多く、休日はガラガラなんだなあ。

和田倉噴水公園の入口です。ここも江戸城の範囲です。和田倉門があった場所です。

しっかり虎口もありました。公園内では結婚式が行われるほど都心の喧騒と離れてのどかです。

皇居内堀の道路は日曜日は自転車専用道路として解放されているそうです。無料レンタルの自転車もあるみたいです。家族連れなどがサイクリングを楽しんでいました。

大手町駅方面から最初に見える櫓は桜田櫓(巽櫓)です。江戸城で現存する櫓は3つしかなく、前述した「伏見櫓」と「富士見櫓」と、上記写真の「桜田二重櫓」です。江戸城に残る唯一の隅櫓でなかなかの大きさを誇ります。

桜田櫓の横の石垣が修復作業の最中なのか取り壊されていました。なにかあるのかな??

桜田櫓から徒歩で7分ほどで、大手門に到着。結構来城している人が多くいました。大手門の建物の塗装がはがれていました。震災のせい?

江戸城は現在、皇居になっていますが、東側は皇居東御苑といって公園になって一般に公開されています。

大手門を入るとすぐにあるのが、「三の丸尚蔵館」。これは皇室に代々受け継がれた絵画・書・工芸品を展示する施設です。歴史的には…興味がなさそうな施設なのでパス。

大手門休憩所には売店があります。色々なお土産物が売られており、書籍も売っていますが、美術関係のものが多く、江戸城関連のものは市販されている書籍の1冊だけでした。

売店の近くの石垣です。手前は大きい石が使われていますが、奥は小さい石で組まれています。このように石垣の違いをみるのも面白いなって思いました。

この建物は「同心番所」です。江戸城には3つの番所(警護詰所)が現存します。城の奥になるほど位が上の役人が務めていました。この「同心番所」は、大手門からほど近く一番低い身分の番所です。

江戸城二の丸の「百人番所」近くの「中之門石垣」は本当に圧巻です。巨石がキレイにかたどられた石垣は、これを見るだけでも価値があるほど。外国人の観光客も結構来ていました。日本の中心となる城ですから、なかなか見応えがあることでしょう。

「中之門石垣」は修復されているらしく、その発掘状況や過程などを詳しく紹介している説明版があります。

これは先ほどの「中之門石垣」の近くにある「百人板書」です。鉄砲を所有する同心百人を昼夜交代で配置した番所だったそうです。二の丸から本丸へ向かう重要な番所だったからこそ、こんなに同心がいたんですね。

「中之門石垣」を北西に向かうと、白鳥壕という二の丸と本丸を分ける堀があります。そしてその本丸側にはとても大きな石垣が組まれています。そして、二の丸から本丸へ入るためには…

かなりの高低差がある「汐見坂」を通ります。坂の上のには門跡があったので、今はありませんが門があったのでしょう。

立派な虎口もあります。そしていよいよ本丸です。

本丸に北側には「天守台」があります。そう、昔天守閣が建っていたところです。江戸城の最初の天守閣は江戸幕府・2代将軍秀忠の頃の1607(慶長12)年に建てられましたが、その後、江戸幕府の全国支配が盤石になったこともあり、大改築されて1638(寛永15)年に3代将軍・家光の頃に完成しました。4代将軍家綱治世である1657(明暦3)年の明暦の大火(振袖火事)で焼失し、以降再建されることはありませんでした。

天守台にある説明版にあった絵図による天守閣です。えっこれでもイメージできない?ではこちらではどうでしょうか?

これは、現在「神田明神」(千代田区)にある「江戸城天守閣模型」です。これは趣味で段ボールで製作した方が、無料で神田明神に奉納したと言われています。段ボールにしては質感もばっちり。江戸城の特徴的な天守閣の色も見事に再現されています。

さて、天守台に登ります。天守台の一番高い石垣に登る途中にも門があります。かなりの大きさの門が天守台の中にあるというのがスゴイ。

天守台に登っても、整備された道が登城ルートではないようです。もちろん門の次には虎口があって天守閣に続いているんですね。天守閣へ続く階段が見えます。その階段を登れないのが残念。安土城みたいに発掘・整備して登城できるようにしてほしいです。

天守台から眺める東京の街もなかなか粋です。さて、折り返して帰りましょう。

天守台から本丸を眺めます。さすが江戸城。本丸の郭だけでもかなりの広さです。

これは江戸城本丸南西にある「富士見櫓」です。江戸城の現存する3つの櫓のうち、唯一の3層(3階建)で、天守閣が焼失したあと、天守の代用として使われていたようです。残念ながら中に入ることはできません…。

富士見櫓を出て、二の丸へ向かいます。本丸と二の丸をつなぐもう一つの門が、中雀門です。ここもかなり大きな虎口があります。

中雀門の門柱の跡です。かなりの大きさの門です。さて、門はこれだけではなく、もう1つあります。「中之門」です。つまり、本丸側の「中雀門」と二の丸側の「中之門」があり二重の門で守られています。江戸城の構造的堅固さがよくわかります。さらに警備のためにあるのがこちら。

「大番所」です。ここが江戸城の一番奥にある番所なので、位の高い与力や同心が警護していたと言われます。

そして、二の丸側の門である「中之門」に出てきました。これも大きな門です。さらに門跡もありました。

これだけの大きい城が、もし姫路城のように現存していたら…と思います。外国人の観光客が多い割に、日本人客が少なかったように思います。日本人向けの広報が足らないようにも思います。やはり日本人は城と言えば天守閣が好き。だからこそ、江戸城の天守閣復元なんて考え方も出ています。意外に僕はいい案じゃないかと思います。スカイツリーを作らなくても江戸城の天守閣を復元した方が観光にはプラスになったんじゃないかな?

それと、もうひとつ江戸城観光に不満な点が。それは、江戸城を知るための博物館なり資料館がないことです。太田道灌が作った中世江戸城の模型。江戸城天守閣があった頃の江戸城全景。そして、江戸時代後期の発達した江戸の街。それらの資料館があればいいなあと思うんですが…。