前回からの続きで、群馬県太田市にある金山城跡のレポートです。

西矢倉台通路を進んでいくと、とうとう実城域が見えてきました。…とここで早くも大興奮!

なんだこりゃ!かなりの石垣に圧倒される。まるで近世城郭のような光景。しかし、ここは金山城という山城。戦国~安土桃山時代の典型に位置する。だからここは戦国時代と江戸時代をつなぐ融合された城郭とも言えるかも。

当然ここは実城の虎口となり、正面をみせないように石垣を築いたのでしょう。そして石垣が両側にあるということは、門が構えられていたと考えられます。

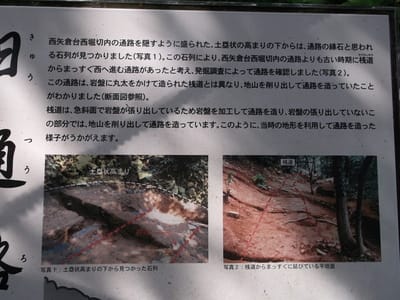

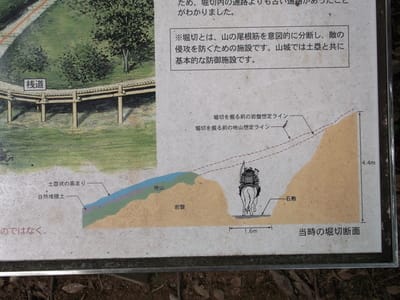

西城の西矢倉台と実城の物見台にはこのような堀切があります。しかし、この堀。石でゴツゴツしており、土塁ではなく、岩を削ったのでしょうかね?そうだとしたらかなりの技術で作られていますね。

ではさっそく実城域に入っていきます。

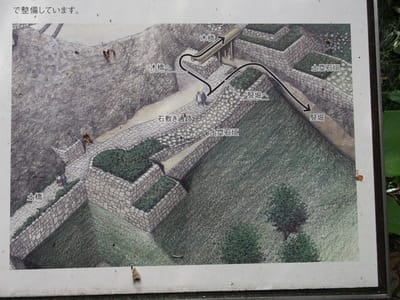

石垣虎口門から入ったところは「馬場下通路」と呼ばれ、石敷き通路でした。おや?通路を守る右側の石垣…崩壊してます…。せっかくここまで作ったのに…と思ったらこれにも意図があったみたいです。

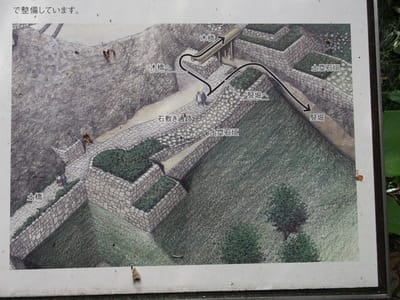

金山城が破却された時にあわせ、わざと中央部分を崩れた状態で復元したらしい。復元に関して色々考えていますね。この馬場下通路は真ん中に竪堀があり、西部分と東部分に分かれます。写真や図でわかるとおり、左奥の木橋を渡れば東側へ。馬場下通路が2つに分けられているのは、通路を狭めることで敵の侵入を防ぐ目的とか。スゴイしかけばかりです。

右奥の階段を通れば(現在は柵で通れませんが…柵を越えていくことはできます。竪堀を落下覚悟で行けば…)

竪堀の様子です。ここも岩でゴツゴツしており、転倒したら大けが必須…(泣)そして、馬場下通路東側の見事な石垣。竪堀に合わせて段々になっています。本当にすごい技術!もうテンションあがりまくりです。

木橋を渡っても通路は狭いです。しかも柵列に挟まれているし、崖の上の物見台からも攻撃可能。本当に防御に適している城です。

さてこの木橋渡ってすぐ左側(山側)に、礎石建物址がありました。スペースはそんなに広くありません。しかし礎石建物であることを考えると、門を見張る兵士の詰所的なばしょだったのかもしれませんね。復元している建物はすべて最終時期のものであると説明板にもあり親切!

礎石建物の奥には物見台に上がる石段が見えます。

その奥は当時は行き止まりになっていたようで(現代では坂もゆるやかで通れちゃいますが)、そのスペースに掘立柱建物址がありました。礎石がない簡易な建物であり、奥まった行き止まりという地勢を考えると、倉庫だったのかもしれませんね。

では石段を上がって物見台へ。

ん?何か石列のようなものがある。

今までの例からこれも発掘調査に基づいたものに違いない!って思っていたらビンゴ!北側に石塁があり、さらに土塁、築地塀があったとみられるそうです。

さらに、大きな礎石を発見!

ここにはどんな建物がたっていたんでしょうかね?物見台があった曲輪だけに、番をする兵士がいた詰所(番小屋)のようなものでしょうか。

さていよいよ物見台。

この物見台にも石垣が組まれていたようです。発掘調査の写真をみると石段まで組まれていたことがわかり、ちょっとしたものにも石垣技術を使うこの完成度の高さにまたビックリ!

この物見台は復元ではありませんが、物見台からの景色はかなりの絶景です。一体が見渡せる絶好な立地です。

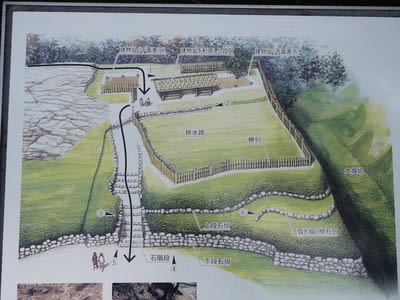

さて物見台を引き返しもどると、次は馬場曲輪です。

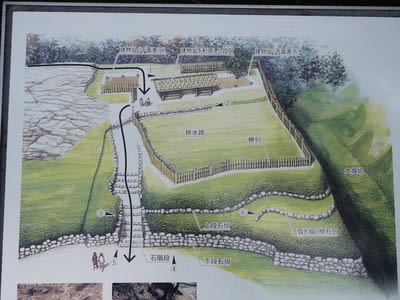

木柵と復元建物がありました。復元されているものは1棟ですが平面展示されているものが2棟。

馬場という名前から、馬の手入れや武具の手入れをするところだったのでしょう。そのために建物も結構あったと思われます。

おお!これは石組排水溝。一乗谷史跡の町や、高梨氏館にもありましたが、金山城のもかなり本格的です。一部暗渠になっているところもあり、技術的にもさすがです。

さて階段を降りて次に進みますか。

ここまで来ると大手虎口が見え始めさらに興奮状態に…(笑)

大手から南城へ続く通路の西はかなりの崖です。

なぜかブルーシートがかけられています。後で知ったことですが、ここは大田口と呼ばれる地域で平成20年度から発掘調査が行われているところでした。ここが当時の大手道になっているようで、現在でも発掘調査が続いています(平成24年現在)。結構急な斜面でも曲輪が3つもみつかるなど、金山城のその規模にもビックリです。

今度はその反対側。馬場と大手の間にはまたしても大きな堀切があります。

ここの大手口の尾根を形成する岩盤を削り堀にしているようです。本当にすっごい記述が何個も何個も使われているなあと感動していると…堀の下にありました、

月ノ池です。金山城は山城なので水資源確保が課題ですが、堀切の下で水が集まるところに池を配置し貯水タンクとしたのでしょう。月ノ池は2段の石垣で囲まれた石敷きの池だそうです。池の下の土は粘土層の土でもともと水がたまるような地形になっていたようです。そのため、当初一段の石垣で組んでいた池が大雨などで溢れることがあったため、改修によって2段の深い池になったようです。

発掘調査時の月ノ池の状況です。これほどすごい遺構がでてくるとビックリしますね。なんか儀式的な場所のような雰囲気です。確か奈良の方の飛鳥池遺跡の南隣、伝飛鳥板蓋宮跡の東方の丘陵を酒船石遺跡のような神秘性があります!

さて、まだまだ金山城続きますが、ページが長くなっていますので、金山城大手口以降は其の3に続きます。

西矢倉台通路を進んでいくと、とうとう実城域が見えてきました。…とここで早くも大興奮!

なんだこりゃ!かなりの石垣に圧倒される。まるで近世城郭のような光景。しかし、ここは金山城という山城。戦国~安土桃山時代の典型に位置する。だからここは戦国時代と江戸時代をつなぐ融合された城郭とも言えるかも。

当然ここは実城の虎口となり、正面をみせないように石垣を築いたのでしょう。そして石垣が両側にあるということは、門が構えられていたと考えられます。

西城の西矢倉台と実城の物見台にはこのような堀切があります。しかし、この堀。石でゴツゴツしており、土塁ではなく、岩を削ったのでしょうかね?そうだとしたらかなりの技術で作られていますね。

ではさっそく実城域に入っていきます。

石垣虎口門から入ったところは「馬場下通路」と呼ばれ、石敷き通路でした。おや?通路を守る右側の石垣…崩壊してます…。せっかくここまで作ったのに…と思ったらこれにも意図があったみたいです。

金山城が破却された時にあわせ、わざと中央部分を崩れた状態で復元したらしい。復元に関して色々考えていますね。この馬場下通路は真ん中に竪堀があり、西部分と東部分に分かれます。写真や図でわかるとおり、左奥の木橋を渡れば東側へ。馬場下通路が2つに分けられているのは、通路を狭めることで敵の侵入を防ぐ目的とか。スゴイしかけばかりです。

右奥の階段を通れば(現在は柵で通れませんが…柵を越えていくことはできます。竪堀を落下覚悟で行けば…)

竪堀の様子です。ここも岩でゴツゴツしており、転倒したら大けが必須…(泣)そして、馬場下通路東側の見事な石垣。竪堀に合わせて段々になっています。本当にすごい技術!もうテンションあがりまくりです。

木橋を渡っても通路は狭いです。しかも柵列に挟まれているし、崖の上の物見台からも攻撃可能。本当に防御に適している城です。

さてこの木橋渡ってすぐ左側(山側)に、礎石建物址がありました。スペースはそんなに広くありません。しかし礎石建物であることを考えると、門を見張る兵士の詰所的なばしょだったのかもしれませんね。復元している建物はすべて最終時期のものであると説明板にもあり親切!

礎石建物の奥には物見台に上がる石段が見えます。

その奥は当時は行き止まりになっていたようで(現代では坂もゆるやかで通れちゃいますが)、そのスペースに掘立柱建物址がありました。礎石がない簡易な建物であり、奥まった行き止まりという地勢を考えると、倉庫だったのかもしれませんね。

では石段を上がって物見台へ。

ん?何か石列のようなものがある。

今までの例からこれも発掘調査に基づいたものに違いない!って思っていたらビンゴ!北側に石塁があり、さらに土塁、築地塀があったとみられるそうです。

さらに、大きな礎石を発見!

ここにはどんな建物がたっていたんでしょうかね?物見台があった曲輪だけに、番をする兵士がいた詰所(番小屋)のようなものでしょうか。

さていよいよ物見台。

この物見台にも石垣が組まれていたようです。発掘調査の写真をみると石段まで組まれていたことがわかり、ちょっとしたものにも石垣技術を使うこの完成度の高さにまたビックリ!

この物見台は復元ではありませんが、物見台からの景色はかなりの絶景です。一体が見渡せる絶好な立地です。

さて物見台を引き返しもどると、次は馬場曲輪です。

木柵と復元建物がありました。復元されているものは1棟ですが平面展示されているものが2棟。

馬場という名前から、馬の手入れや武具の手入れをするところだったのでしょう。そのために建物も結構あったと思われます。

おお!これは石組排水溝。一乗谷史跡の町や、高梨氏館にもありましたが、金山城のもかなり本格的です。一部暗渠になっているところもあり、技術的にもさすがです。

さて階段を降りて次に進みますか。

ここまで来ると大手虎口が見え始めさらに興奮状態に…(笑)

大手から南城へ続く通路の西はかなりの崖です。

なぜかブルーシートがかけられています。後で知ったことですが、ここは大田口と呼ばれる地域で平成20年度から発掘調査が行われているところでした。ここが当時の大手道になっているようで、現在でも発掘調査が続いています(平成24年現在)。結構急な斜面でも曲輪が3つもみつかるなど、金山城のその規模にもビックリです。

今度はその反対側。馬場と大手の間にはまたしても大きな堀切があります。

ここの大手口の尾根を形成する岩盤を削り堀にしているようです。本当にすっごい記述が何個も何個も使われているなあと感動していると…堀の下にありました、

月ノ池です。金山城は山城なので水資源確保が課題ですが、堀切の下で水が集まるところに池を配置し貯水タンクとしたのでしょう。月ノ池は2段の石垣で囲まれた石敷きの池だそうです。池の下の土は粘土層の土でもともと水がたまるような地形になっていたようです。そのため、当初一段の石垣で組んでいた池が大雨などで溢れることがあったため、改修によって2段の深い池になったようです。

発掘調査時の月ノ池の状況です。これほどすごい遺構がでてくるとビックリしますね。なんか儀式的な場所のような雰囲気です。確か奈良の方の飛鳥池遺跡の南隣、伝飛鳥板蓋宮跡の東方の丘陵を酒船石遺跡のような神秘性があります!

さて、まだまだ金山城続きますが、ページが長くなっていますので、金山城大手口以降は其の3に続きます。