先日、品川にある「物流博物館」に行ってきました。

いえ…正確に言うと「物流博物館に寄って」来ましたなんですけど…。

品川駅周辺の「新高輪プリンスホテル」に午後出張の用事があり、そのために品川エキュートで、キャンプエクスプレスで「たまねぎとじゃがいものチーズカレー」を食べました(2012年7月28日の日記参照)。そこで腹ごしらえして、出張先のホテルに行く予定だったのですが、出張が13:00~で、昼食後の時間が12:00と1時間半も空いていました。

どっか喫茶店で時間をつぶそうかな…なんて思いつつ品川駅の周辺地図(駅の改札口でてすぐあるやつ)を見ると、「物流博物館」なるものがある…と。

どうせ、目的地と反対方向だろうな…遠かったらあきらめようと…と思っていたら、なんと同ホテルから歩いて2分の距離…こりゃ運命だな。寄っていくしかないか、と行動開始。

2011年は夏それほど暑く無かったですが、2012年の夏は暑い…。ちょっと外を歩いただけで滝汗…。しかも、場所がよくわからない…仕方ないスマホで地図を調べてみるか…あっマズイ!!充電忘れて電池残量1%!!必死の思いで早く入力して探していたら、道路を一本間違えただけですぐ近くだった。

そして到着。

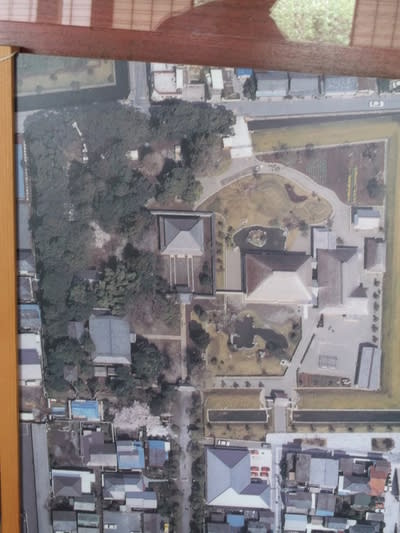

そんなには広くない外観です。入館料大人200円か…結構こういうところって無料なところが多いけどしっかり取るんだな…。まあ無料な博物館だったら、展示内容が何とか財団の宣伝やロビー活動みたいなものばかりになっちゃうし。では実際に入ってみることに。

1階の展示室です。「物流の歴史展示室」だそうです。中世の馬借や、江戸時代の海上交通、街道の宿場の伝馬役などがパネルや実際の資料(複製)などを展示して詳しく解説してあった。結構内容が詳しくて意外に楽しめる。

1階の展示室の後半。時代は明治・大正・昭和になってきました。郵便制度の歴史や宅配制度の元になった「宅扱」なども紹介されていました。興味深かったのが、写真手前にある俵。これ米俵ではないんです。陶器の茶碗が藁に詰められているんです。割れないように酒瓶や徳利などの陶器、そして野菜なんかもこのように藁で荷造りされていたようです。

展示は地下に続きます。「現代の物流展示室」だそうです。いきなりエレベータを降りると迎えてくれたのがこちら。

行きかう鉄道やコンテナ船、貨物列車などを再現した模型で、物流ターミナルの一日を描いたものだそうです。実際に車や鉄道やクレーンなどが動いて「結構スゴイな」という印象。

しかも時間が経つと…

暗くなって夜になり、街に明かりが灯り始める。模型マニアなら結構萌え要素たっぷりです。実際、三脚立てて動画撮っている男二人組がワーワー言ってました(笑)あとは、物流ゲームなんかもありました。プレイしてみましたが…あんまり…。これですよ…無料の博物館の内容のない展示…。しかし、1階の展示が結構充実していたので満足です。

受付には特別展示の目録も売っていましたが、ペラペラなのに1冊400円と結構高い。それでもちょっと興味が湧いてきた「昔の荷造りミニ図鑑」を400円で購入。藁の荷造り結構気に入った。時間もちょうど13:10。今から出張先のホテルに行けば丁度の時間。暇つぶしになったし、内容もそれなりによかったし、何よりもクーラーが効いていたのが嬉しかった(笑)

ちなみにこの博物館の運営元は、想像通り「公益財団法人 利用運送振興会」です。1998(平成10)年8月開館で、2011年5月で利用者10万人突破だそうです。そこそこ利用されているんですね。

<物流博物館情報>

開館 :10:00~17:00

休館日:毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)

毎月第4火曜日、祝日の翌日

年末年始

入館料:大人200円

65歳以上100円

中学生以下無料

交通 :品川駅下車徒歩7分

いえ…正確に言うと「物流博物館に寄って」来ましたなんですけど…。

品川駅周辺の「新高輪プリンスホテル」に午後出張の用事があり、そのために品川エキュートで、キャンプエクスプレスで「たまねぎとじゃがいものチーズカレー」を食べました(2012年7月28日の日記参照)。そこで腹ごしらえして、出張先のホテルに行く予定だったのですが、出張が13:00~で、昼食後の時間が12:00と1時間半も空いていました。

どっか喫茶店で時間をつぶそうかな…なんて思いつつ品川駅の周辺地図(駅の改札口でてすぐあるやつ)を見ると、「物流博物館」なるものがある…と。

どうせ、目的地と反対方向だろうな…遠かったらあきらめようと…と思っていたら、なんと同ホテルから歩いて2分の距離…こりゃ運命だな。寄っていくしかないか、と行動開始。

2011年は夏それほど暑く無かったですが、2012年の夏は暑い…。ちょっと外を歩いただけで滝汗…。しかも、場所がよくわからない…仕方ないスマホで地図を調べてみるか…あっマズイ!!充電忘れて電池残量1%!!必死の思いで早く入力して探していたら、道路を一本間違えただけですぐ近くだった。

そして到着。

そんなには広くない外観です。入館料大人200円か…結構こういうところって無料なところが多いけどしっかり取るんだな…。まあ無料な博物館だったら、展示内容が何とか財団の宣伝やロビー活動みたいなものばかりになっちゃうし。では実際に入ってみることに。

1階の展示室です。「物流の歴史展示室」だそうです。中世の馬借や、江戸時代の海上交通、街道の宿場の伝馬役などがパネルや実際の資料(複製)などを展示して詳しく解説してあった。結構内容が詳しくて意外に楽しめる。

1階の展示室の後半。時代は明治・大正・昭和になってきました。郵便制度の歴史や宅配制度の元になった「宅扱」なども紹介されていました。興味深かったのが、写真手前にある俵。これ米俵ではないんです。陶器の茶碗が藁に詰められているんです。割れないように酒瓶や徳利などの陶器、そして野菜なんかもこのように藁で荷造りされていたようです。

展示は地下に続きます。「現代の物流展示室」だそうです。いきなりエレベータを降りると迎えてくれたのがこちら。

行きかう鉄道やコンテナ船、貨物列車などを再現した模型で、物流ターミナルの一日を描いたものだそうです。実際に車や鉄道やクレーンなどが動いて「結構スゴイな」という印象。

しかも時間が経つと…

暗くなって夜になり、街に明かりが灯り始める。模型マニアなら結構萌え要素たっぷりです。実際、三脚立てて動画撮っている男二人組がワーワー言ってました(笑)あとは、物流ゲームなんかもありました。プレイしてみましたが…あんまり…。これですよ…無料の博物館の内容のない展示…。しかし、1階の展示が結構充実していたので満足です。

受付には特別展示の目録も売っていましたが、ペラペラなのに1冊400円と結構高い。それでもちょっと興味が湧いてきた「昔の荷造りミニ図鑑」を400円で購入。藁の荷造り結構気に入った。時間もちょうど13:10。今から出張先のホテルに行けば丁度の時間。暇つぶしになったし、内容もそれなりによかったし、何よりもクーラーが効いていたのが嬉しかった(笑)

ちなみにこの博物館の運営元は、想像通り「公益財団法人 利用運送振興会」です。1998(平成10)年8月開館で、2011年5月で利用者10万人突破だそうです。そこそこ利用されているんですね。

<物流博物館情報>

開館 :10:00~17:00

休館日:毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)

毎月第4火曜日、祝日の翌日

年末年始

入館料:大人200円

65歳以上100円

中学生以下無料

交通 :品川駅下車徒歩7分