マゴと一緒に 佐久市立望月歴史民俗資料館に行きました。

初めて訪れる町では、必ず観光案内所と資料館を探し出し、全体像を掴み訪問するのを楽しみにしています。

ネットで調べもしますが、現地情報の方が確実だと思います。 それにその時、いろいろ話ができますので、

さらに新たな情報も得られるケースが多いです。

歴史民俗資料館は、中山道望月宿の本陣跡地に開館したそうです。 ちなみに望月宿とは中山道六十九次のうち

江戸から数えて二十五番目の宿場町で、街道が整備された時に新たに作られた宿場町とか、豊橋市の二川宿と

同じ成立過程に親しみを感じました。 関ヶ原の合戦後いち早く全国の道路網の整備を行う指令を出した家康の

政策には、なるほどと思わざるを得ませんでした。

さて、幸いなことに当日の朝は、私たち以外の来館者はいない状況でしたのでゆっくり見ることが出来ました。

コンパクトにまとまっていたので見やすかったです。 なかでも養蚕については実物も置いてあり興味を引き

ました。 しかも、これもまた明治期の豊橋市二川町の養蚕とまったく同じ経過をたどっているので驚きました。

養蚕についてもう少し、自分で調べるきっかけになった感じです。

一通り見て玄関ホールに戻ると「望月さんノート」に目が留まりました。 なんだろうと?と読んでみると、各地に住む

望月さんがこの望月の歴史民俗資料館に来て自分たちのルーツがこの地にあることに感動して書いてあるものでした。

まさに「へーそうなんだ!」という感じでした。 職員の方に質問をすると館長さんでしょうか、この地のいわれなどを

また館内にもどって説明して下さいました。

古代から川に囲まれた(千曲川、鹿曲川、布施川)御牧原台地で馬が育てられており、そこが朝廷直轄の

馬牧場(=勅使牧)となったそうです。毎年8月15日の満月の日に馬が献上されたので「望月の駒」と言われる

ようになったとか。 望月とは満月のことで、それが 望月という地名の由来といわれているそうです。

またその「望月の牧」を支配した一族に望月姓が与えられ全国の望月さんのルーツ(発祥の地)になった

とのこと。これもまた、「そうなんだ!」の驚きでした。さらにまた、甲賀忍者の甲賀三郎は望月三郎

とも言われ先祖がこの地望月の出身とか、「そうなんですか!」とお話を聞くたびに驚嘆の声が出てし

まいました。 聞いてよかった!そうでなければ大した感動もなく通り一遍で終わっていましたからね。

近くに大伴神社、少し離れて高良社などのある望月の里は歴史に何か秘密がある感じで、面白そう!

次に訪ねたのは、天来記念館です。 民俗資料館と隣同士にある記念館ですが、実は、申し訳ないことに、

私どもは入館してパンフレットをもらうまで、何の記念館かまったく知らなかったのです。

なんでそんなことになったのか?といえば、民俗資料館で入場料を支払うときセットで購入すると隣の記念館

が割引になるとの話。 割引に弱い私どもが迷っていると、館長さんらしき方がぜひ隣の天来記念館にもと

勧めてくださったのです。 それに、私どもにはまったく聞きなれない天来さんと言う、その語り口が敬愛に満ちて

いたので見る価値があるのではないかと思えたので行くことに決めたのです。

訪問すると、我々以外参観者はいませんでした。 閑散として気は引けましたが、せっかく来たのだからと

パンフレットを見ながら2Fの会場へ行きました。 照明は消されていたのですが、我々3人のためだけに

入れていただいた感じでした。 見ると書のオンパレードで門外漢の私にはみな同じように見えました。

これは自分に教養のないことを表しているとすぐに理解できました。 ただ力強さを感じたりなんとなく親しみを

感ずる字の区別がつく位でした。 マゴも飽きてしまい民俗博物館の時のようにじっと見ることは出来ませんでした。

これでは来た意味がないな~ということで、館の方に天来さんとはどういう方なんですかと解説をお願いしました。

すると、比田井天来とは現代書道の父と言われる方でと書を見ながらいろいろお話をしてくださいました。

いま日本で習っている書道の基本となった方とは全く知らなくて「そうなんだ~」の連発でした。 また、練習

されるときには筆の上に皿を載せて練習したなどのエピソードを伺ううちに書も別物に見えてきたから不思議

です。 しかし、退屈していたマゴにはその話は通じませんでした。 ただ、次の展示室に行った時は、

「この字解る!」と嬉しそうに読んだりしていました。 書が絵画的に見えたようです。

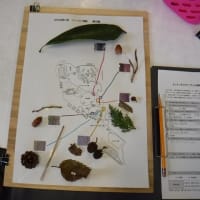

(画像はパンフレットよりいただきました) 先の民俗資料館でもこの天来記念館でも解らないことを質問すると

快く解説していただけたことは本当にうれしいことでした。 しかも、いずれの方のお話にも、語り口に敬意と誇り

が感じられ聞いているこちらも心地よいものでした。 わからないものは案内していただくことは大切だとの思いを

強くして、次の目的地「こども未来館」に出発しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます