中国武術の技法には、

①拳腿法、②擒拿法、③摔角法、

④点穴法、⑤武器法

があります。

①は突き・蹴りの技術で中国拳法の基本技術、

②は関節技・絞め技、

③は組み討ち技、④は急所への攻撃、

⑤は各種武器法です。

日本の技術に対応させると、

①は空手、②は古流柔術、③は相撲、

④は当身法、⑤は各種武器術

ということになります。

これらのうち、

中国拳法の素手技法は、

①、②、④の順で学ばれることになります。

日本柔術の技法を分類すると、

Ⅰ投技 Ⅱ関節技 Ⅲ絞技 Ⅳ当身技

ということになりましょうか。

中国拳法と日本柔術との違いは、

中国拳法が①拳腿法を中核として、

これを徹底的に鍛錬してから、

②、④と概ね段階的に

修行していくのに対して、

日本柔術は、

投・関節・締・当身の各技を

相対形を通して同時並行的に

学んでいくことでしょうか。

日本柔術の場合には、

一つの相対形の中に、

当身・投げ・逆手等が包含されており、

各種技術を統合した攻防パターンを

修行するシステムになってます。

また、

日本柔術における

突き・蹴りの技法については、

中国拳法のように、

これのみによって相手を制圧するという思想はなく、

突き・蹴りは

相手の急所への点穴技法として使い、

投技や関節技を掛けるための崩しに用いたり、

相手を固めた後のトドメとして用いたりします。

さらに、

日本柔術には、

上記の「殺法」のほかに膨大な「活法」の体系が

医術としてではなく、

武術の一環として組み入れられています。

これが現代に残る「柔道整復師」の技術です。

「柔道整復師」の技術は、

「柔道」と名称にありますが、

正確には、

「天神真楊流」という柔術の「活法」が

基になったみたいです。

中国武術にも様々な「活法」がある

はずなのですが、

攻防の技術に比べると、

少なくとも現在では、ほとんど顧みられていない

ように思われます。

(反面「気功」の概念が発展し、

「武術気功」「医療気功」など、

様々な鍛錬法、健康法が開発されている

ようです)

中国武術には、

武術によって体の健康を保つという

「医武同源」のような考えは

当然ありますが、

ケガをなおしたり、

接骨したりというのは

現在は、武術の域外のような感じです。

もっとも、

日本柔術でも、

体系としては「活法」がありますが、

現在では、あまり練習されてません。

古流柔術を稽古する人の関心が

攻防の技術に偏っていることのほか、

医師免許だとか柔道整復師免許だとかの

事情が絡んでいることも一因です。

(かく言う私も「活法」のうち

接骨技術に関しては全くできません。

私の祖父は、かなりできたのですが)

中国拳法で「打撃法(拳腿法)の次の段階で

学ぶ「擒拿術」と「点穴術」に関する書

ですが →

柔術本来の当身の用法

である「点穴法」よりも

「打撃法」の解説書と言った方が良いかも

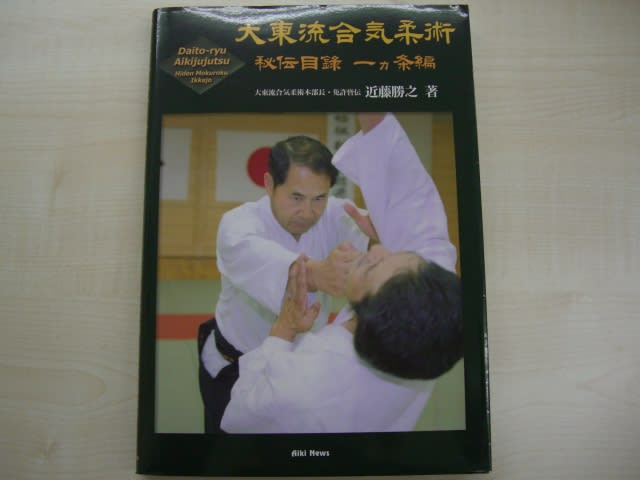

日本柔術の最も代表的な技法は、関節技ですが、

数ある古流柔術の中でも桁外れに多くの関節技

と関節を利用した固め技を有する大東流合気柔術

武道に興味があり近くに合気会本部道場が有ったのでそこで3年程稽古しました。

初めから疑問があり、古流柔術や拳法など研究してまいりました。

古流柔術は平上信行先生について気楽流・大東流(佐川派)・無双直伝英信流和儀などをやりました。平上先生は木村先生と同じく学生時代の佐川同門です。

他に中国拳法など営業に合わせて全国の道場を巡りましたが(九州の万生館など)

今はブラジリアン柔術をやっております。

現実の格闘技を通してようやく最近は相手の腕を引く・押す技術・剣を振る技術のヒントが得られたように思っています。ひょっとしてこれが『合気』への入り口か?かと思う事が有ります。

大東流の大宮司朗師範・岡本正剛師範など参りましたが今ひとつ自分にはシックリとしませんでした。

『合気』に関してご教授願えれば幸いに存じます。