~白銀山(しろがねやま・993.1m)~

登山道は不明瞭、人気も展望もなし。しかし“山カン”の修練には

もってこい。それが白銀山(しろがねやま)。日本屈指のリゾート

地である箱根にありながら、静かにたたずむ地味めの山だ。

山カンといっても、学生時代の試験勉強などでお世話になる当て

ずっぽうのことではない。語呂がいいので、ひとり勝手に命名して

いるが、いわゆるルートファインディングなど、アウトドアで今自

身が進むべき正しい方向が判断できる能力のことである。

資料を見ると藪山となっている白銀山だが、道自体はある。しか

しはっきりとはしていない。手入れも少なく荒れ気味だ。また道の

ある尾根部分は広く、どこもかしこも道に見えなくもない。道標は、

ほんの少々で、しかもすこぶる小ぶり。さらに頂上に近づくにつれ、

背丈以上の笹が密集と、まるでそう簡単にはピークは踏ませんぞと、

いたるところに仕掛けられたさまざまなトラップが、登山者の行く

手を阻んでいるかのようだ。

行動中は、こまめに読図は不可欠である。方角を合わせた地図と

は頻繁ににらめっこだ。そして、じっくりと周囲を見渡す。ここで

山カンの発揮である。すると何となく1本のルートが見えてくる。

進んでみると、正しければ歩きやすく、また時折赤テープや道標に

も出くわす。よしよし、この道でよし。間違えれば、何となく変な

感じというのか、第一歩きづらい。そうなれば、元に戻って地図と

周囲を交互にウォッチング。行動中は、この繰り返しである。

道は不明瞭、出会う人も、また展望とも無縁。しかし登ったあと

は、オリエンテーリングや宝探しを無事に終えたような爽快な気分

になる。人間の持つ動物的な感覚のトレーニングをしながら頂を目

指す。過程を楽しむ、それが白銀山登山の醍醐味かもしれない。

●コースタイム(カッコ内の左・到着、右・出発時間)

「箱根湯本」駅

(4:15)

↓↓↓↓

奥湯本入口→→→→→→須雲川橋→→→→→発電所前バス停→→→

(4:53/4:55) (5:16/5:18) (5:23/5:33)

※

今回の主目的は「箱根越えで芦ノ湖へ」。白銀山は途中のオプションと

していたため、駅からは旧東海道を歩く。また箱根湯本駅を4時15分に

出発しているが、これは前日に箱根湯本駅でステーションビバークをし

たため。朝活全盛の昨今だが、私どうも早起きは苦手。朝寝坊回避のた

め、苦肉の策で前夜発とした。

※

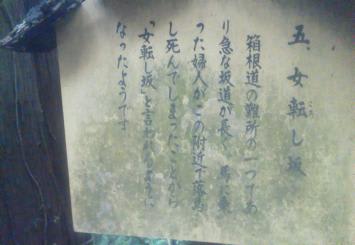

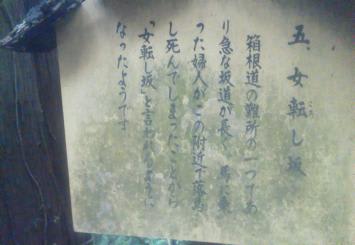

江戸時代の旅人気分でトボトボ歩く。そして女転し坂(おんなころしさ

か)と、何とも物騒な響きを持つ場所を過ぎると、いよいよ登山口であ

る「発電所前バス停」に着。

720m付近→→→→→→→→→→→→→白銀山(993.1m)→→→→

(6:23/6:38) (7:47/8:00)

※

畑宿発電所の前に架かる吊り橋を渡り、左手にある「緑を大切に」とい

う看板が登山口の目印。さあここからは山道。以降はこんな調子である。

(1)

鉄製の簡易な階段を登り、鉄塔をくぐるとすぐ左手に「←バス停」の小さ

な道標あり。なお道標は、山頂までこの1枚を含めて全部で5つある。

(2)

さらに進むと道は2分。進むのは右、柵のある方へ。その後しばらく直進す

ると、左手に踏み跡と赤テープあり。枝を分け、踏み跡&赤テープの方向へ。

すぐに箱根新道の高架が視界に入ってくる。

(3)

ひと登りで箱根新道の高架下に。ここで道が不明瞭に。探すと道は左手、

高架の壁側にあり。ルートを示す赤テープもあり。

(4)

天狗沢にぶつかる。このあたりも不明瞭。だがウロウロしていると赤テー

プを発見。赤テープにしたがい渡渉。草がかなりうるさく、歩きにくい。

(5)

沢を渡ると、前方に2つ目の道標「バス停→」がある。そしてこの道標から、

左へ15歩、右を見ると3つ目の道標「→白銀山」がある。

※

ここからは急登で、足場ももろく結構しんどい。また道も、さてどうすると

思案する箇所も少々ある。しかし落ち着いて、遠くや歩きやすいのはどこか

なと周囲を見れば、何となくこっちに進めばというのはわかる。また赤テー

プや黄色&石の「杭」もあるので、こちらもルート発見に役立つ。

(6)

700mを過ぎ、尾根が広くなると4つ目の道標、今度は手書きの「←天狗沢」

に出くわす。周囲は一升瓶が散乱してる。足元と周囲を確認しながら進むと、

続いて5つ目「天狗沢→」の道標あり。こちらも手書き。なおこれがラストの

道標となる。あとはひたすら前へ、上へ、ピークを目指す。ピークに近づくに

つれ、背丈以上の笹薮がうるさくなり、ルートを外すと歩行は困難。したがっ

て笹をかきわけ踏み跡探し。中腰気味とやや窮屈なスタイルでの前進を余儀な

くされる。

※

笹のトンネルを抜けると、そこは白銀山のピークだった。畑宿発電所から登り

始めて、休憩や道探しのロスタイムを含めて、2時間少々の行動で到着。人気

の観光地である箱根エリアにありながらも、ひっそりとあるピークである。

展望、そんなしゃれたものは、もちろんございません。

天狗沢出合い→→→→→→発電所前バス停

(8:50/9:10) (9:30)

※

下山は来た道を戻る。行きが急な登りなら、当然帰りは急降下。草や木の枝を

かきわけ、周囲をキョロキョロ、そして足はバタバタとせわしなく下る。

※

ただし登りでは気にならなかったが、下る際は方角を要確認。さもないと東へ

と下る踏み跡に迷い込む恐れ大。進路は北。北へ向かうべし。

《2014(平成26)年6月3日・火曜日に歩く》

登山道は不明瞭、人気も展望もなし。しかし“山カン”の修練には

もってこい。それが白銀山(しろがねやま)。日本屈指のリゾート

地である箱根にありながら、静かにたたずむ地味めの山だ。

山カンといっても、学生時代の試験勉強などでお世話になる当て

ずっぽうのことではない。語呂がいいので、ひとり勝手に命名して

いるが、いわゆるルートファインディングなど、アウトドアで今自

身が進むべき正しい方向が判断できる能力のことである。

資料を見ると藪山となっている白銀山だが、道自体はある。しか

しはっきりとはしていない。手入れも少なく荒れ気味だ。また道の

ある尾根部分は広く、どこもかしこも道に見えなくもない。道標は、

ほんの少々で、しかもすこぶる小ぶり。さらに頂上に近づくにつれ、

背丈以上の笹が密集と、まるでそう簡単にはピークは踏ませんぞと、

いたるところに仕掛けられたさまざまなトラップが、登山者の行く

手を阻んでいるかのようだ。

行動中は、こまめに読図は不可欠である。方角を合わせた地図と

は頻繁ににらめっこだ。そして、じっくりと周囲を見渡す。ここで

山カンの発揮である。すると何となく1本のルートが見えてくる。

進んでみると、正しければ歩きやすく、また時折赤テープや道標に

も出くわす。よしよし、この道でよし。間違えれば、何となく変な

感じというのか、第一歩きづらい。そうなれば、元に戻って地図と

周囲を交互にウォッチング。行動中は、この繰り返しである。

道は不明瞭、出会う人も、また展望とも無縁。しかし登ったあと

は、オリエンテーリングや宝探しを無事に終えたような爽快な気分

になる。人間の持つ動物的な感覚のトレーニングをしながら頂を目

指す。過程を楽しむ、それが白銀山登山の醍醐味かもしれない。

●コースタイム(カッコ内の左・到着、右・出発時間)

「箱根湯本」駅

(4:15)

↓↓↓↓

奥湯本入口→→→→→→須雲川橋→→→→→発電所前バス停→→→

(4:53/4:55) (5:16/5:18) (5:23/5:33)

※

今回の主目的は「箱根越えで芦ノ湖へ」。白銀山は途中のオプションと

していたため、駅からは旧東海道を歩く。また箱根湯本駅を4時15分に

出発しているが、これは前日に箱根湯本駅でステーションビバークをし

たため。朝活全盛の昨今だが、私どうも早起きは苦手。朝寝坊回避のた

め、苦肉の策で前夜発とした。

※

江戸時代の旅人気分でトボトボ歩く。そして女転し坂(おんなころしさ

か)と、何とも物騒な響きを持つ場所を過ぎると、いよいよ登山口であ

る「発電所前バス停」に着。

720m付近→→→→→→→→→→→→→白銀山(993.1m)→→→→

(6:23/6:38) (7:47/8:00)

※

畑宿発電所の前に架かる吊り橋を渡り、左手にある「緑を大切に」とい

う看板が登山口の目印。さあここからは山道。以降はこんな調子である。

(1)

鉄製の簡易な階段を登り、鉄塔をくぐるとすぐ左手に「←バス停」の小さ

な道標あり。なお道標は、山頂までこの1枚を含めて全部で5つある。

(2)

さらに進むと道は2分。進むのは右、柵のある方へ。その後しばらく直進す

ると、左手に踏み跡と赤テープあり。枝を分け、踏み跡&赤テープの方向へ。

すぐに箱根新道の高架が視界に入ってくる。

(3)

ひと登りで箱根新道の高架下に。ここで道が不明瞭に。探すと道は左手、

高架の壁側にあり。ルートを示す赤テープもあり。

(4)

天狗沢にぶつかる。このあたりも不明瞭。だがウロウロしていると赤テー

プを発見。赤テープにしたがい渡渉。草がかなりうるさく、歩きにくい。

(5)

沢を渡ると、前方に2つ目の道標「バス停→」がある。そしてこの道標から、

左へ15歩、右を見ると3つ目の道標「→白銀山」がある。

※

ここからは急登で、足場ももろく結構しんどい。また道も、さてどうすると

思案する箇所も少々ある。しかし落ち着いて、遠くや歩きやすいのはどこか

なと周囲を見れば、何となくこっちに進めばというのはわかる。また赤テー

プや黄色&石の「杭」もあるので、こちらもルート発見に役立つ。

(6)

700mを過ぎ、尾根が広くなると4つ目の道標、今度は手書きの「←天狗沢」

に出くわす。周囲は一升瓶が散乱してる。足元と周囲を確認しながら進むと、

続いて5つ目「天狗沢→」の道標あり。こちらも手書き。なおこれがラストの

道標となる。あとはひたすら前へ、上へ、ピークを目指す。ピークに近づくに

つれ、背丈以上の笹薮がうるさくなり、ルートを外すと歩行は困難。したがっ

て笹をかきわけ踏み跡探し。中腰気味とやや窮屈なスタイルでの前進を余儀な

くされる。

※

笹のトンネルを抜けると、そこは白銀山のピークだった。畑宿発電所から登り

始めて、休憩や道探しのロスタイムを含めて、2時間少々の行動で到着。人気

の観光地である箱根エリアにありながらも、ひっそりとあるピークである。

展望、そんなしゃれたものは、もちろんございません。

天狗沢出合い→→→→→→発電所前バス停

(8:50/9:10) (9:30)

※

下山は来た道を戻る。行きが急な登りなら、当然帰りは急降下。草や木の枝を

かきわけ、周囲をキョロキョロ、そして足はバタバタとせわしなく下る。

※

ただし登りでは気にならなかったが、下る際は方角を要確認。さもないと東へ

と下る踏み跡に迷い込む恐れ大。進路は北。北へ向かうべし。

《2014(平成26)年6月3日・火曜日に歩く》