実際に映画を観てもいないのに、感想みたいなことを書くのはこれっきりにする(笑)

20日に全米公開となったクリント・イーストウッド監督による映画JERSEY BOYS。批評家の評価は厳しいものが多い一方、観客の評価は高い。

私も、映画サイトのレビューやTwitterなどを、時間があれば、目を通したりしているのですが、肯定的なコメントが多数ですね。Twitterでは、特に、「そんなに悪くない」「楽しめるよ」…のような「どちらかと言えば肯定」な書き込みよりも、「今まで見た中で最高」「必見」「最高に素晴らしい」「もう3回観た、100回見ても飽きないと思う」果ては「これ、オスカーとるよ」というものまで(…)

世の中には、映画に限らず、批評家から評価されなくてもヒットする…なんていうのは珍しくもなんともないわけで、ブロードウェイ・ミュージカルで言えば、大人気のWICKEDだって、批評家からは嫌われていて、トニー賞は取っていない。

映画JERSEY BOYSのこの現象に関しては、イーストウッド監督の人気とともに、フォーシーズンズの音楽と、作品そのものの魅力に帰するところが大きいでしょう。

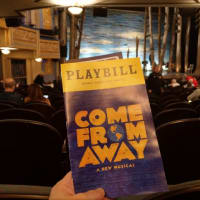

ブロードウェイ・ミュージカルJERSEY BOYSの最初の5年くらいの人気と言ったら、もう想像を絶するものでした。ブロードウェイで上演しているオーガストウィルソン劇場は古い劇場で、構造上の問題により、1階席の後方100席ほどは「見切れ席」(舞台の一部が見えない座席)になっています。(ブロードウェイで観ようと思っていらっしゃる方はお気を付けください)とにかく…日本ではちょっと考えられませんが…ブロードウェイでは、limited view あるいはpartial viewと言われるこのような座席も、普通に売り出されます。JERSEY BOYSの場合も、この舞台上方4割ほど見えない席が、150ドルで売られていました。私は、もともと閉所恐怖症のようなところがあって、狭い空間が苦手なためか、この見切れ席で見るしかなかったときの不快感ったらありませんでしたが(閉所恐怖症とは関係ない?…)で、まともな座席は200ドル~300ドルというプレミア価格がついているし。とにかく、私が言いたいのはですね…見切れ席にでさえ150ドルも払うなんて…この人たち、どんだけフォーシーズンズ及びJERSEY BOYSが好きなの!?と…この私でさえ、呆れてものが言えなかったってことです…。

北米ツアーもあちこちで記録破り、ツアーの快進撃は今も続いています。シカゴで約2年間公演していたときも、周辺の町から大型バス何台も連ねてシニア世代が劇場に集まっていました。

フォーシーズンズの音楽とそのストリーというのは、大多数のアメリカ人にとっては、何とも言えない心地よさとともに、どこか懐かしい心の原風景に導いてくれるような「体験」なのでしょう。フォーシーズンズの音楽というのは、100パーセント、アメリカ人の味覚に合うんですよ。それを、まさに「アメリカの象徴」であるイーストウッド氏が監督したのです。これが人々の心をとらえないわけがありません。…今回の映画、多少の難があったとしても、人々には「理屈抜きで」受け入られているというのも、そんなに不思議なことでもありません。

ミュージカル舞台の客の年齢層もきわめて高いです。はじめて観たときなど、劇場内で「私が一番若かった(!)」くらいですから。(おまけに、非白人は私だけだった)映画の年齢層が高いのも当然でしょう。映画化に際して、若い層に人気のあるスターでも起用すれば、若い観客をもっと取り込めたでしょうが…それはイーストウッド監督もフランキー・ヴァリ、ボブ・ゴーディオ両氏も望まなかったのです。

で、映画なのですが…観てもいないのに感想みたいなことを書くのはアレなんですが…まぁ、「数週間後には」観る予定でいますがね(笑)とにかく、既に観られた人の感想を読んでいて思ったことをいくつか…

映画は舞台と同じく、マーシャル・ブリックマンとリック・エリスの脚本によるものです。映画化にあたっては、脚本は複数あったようなのですが、結局は舞台と同じ、このふたりの手によるものになりました。JERSEY BOYSの脚本に特徴的なのは、登場人物の「語り」です。これが、作品の核になっていると言っていい…。これは黒沢監督の「羅生門」に取り入れられた手法でrashomon effectと呼ばれているものであり、映画にもそのまま取り入れられているようです。

舞台のほうは、この「語り」のパートが多いことで、一種のドキュドラマ(ドキュメンタリーとドラマの融合したもの)のような色合いを帯びています。イーストウッド監督は、この「語り」の部分の言葉のリズムや表現の面白さを大切にしているようです。この「語り」というのは、物語上必要な情報を伝えるだけでなく、舞台パフォーマンスに、ひとつの様式の美しさを与える役割を果たしています。

ミュージカルというのは、まぎれもなく、この「様式美」の世界だと思うわけで…ミュージカルが楽しめない人は、この様式が嘘くさく感じてしまって、受け入れられないのでしょう。とにかく、JERSEY BOYSのように、一見「ドキュドラマ」のような様相を呈している作品でも、従来のミュージカルと同じく、きちっとした様式美をもったパフォーマンスであるわけです。ただ、映画にしてしまうと、映像というのは舞台よりも多くの情報を観客に見せてしまうので、舞台のように、観客がそれぞれの想像力を働かせながら「語り」にアプローチするということが難しくなります。映画で同じことをやられると「情報過多」と感じてしまう…という声もありました。

一方、映画の中の「音楽」のシーンについてはどうだったのでしょうか…いちばんネガティブな意見が多いのがここですね。歌うシーンが地味すぎて、躍動感がない。ミュージックビデオのようにしろとまでは言わないまでも、もうちょっと何とかならなかったのか…などなど。

確かに、舞台では、観客は第4の壁を通してドラマを味わい、歌うシーンになると、劇中の観客となって、ともに高揚感を味わうという…そこのバランスの絶妙さがJERSEY BOYSの「武器」でもあります。ここが、映画というメディアになると多少壊れても仕方ないとは思いますが、かなり壊れちゃったかな???

イーストウッド監督はジャズの大ファンで、ジャズへの造詣も深い方だそうですが、フォーシーズンズのようなポピュラーソングに関してはどうなのでしょうか。こういう、典型的なポピュラーソングの魅力を最大限に引き出す方法論を知っている人なのかどうか…まぁ、この目で確かめないと何とも言えません。

また、JERSEY BOYSでも、「レミゼラブル」の映画と同じく、「生歌撮り」というやり方をとったというのも、私はあんまり納得できません。「レミゼラブル」の場合は、台詞が殆ど全部歌で、言葉と歌の境目がない作品です。ですから、歌そのものに登場人物の息遣いまで反映させるというこのやり方は悪くありませんでした。ヒュー・ジャックマンが微妙に音をはずしていたり、アン・ハサウェイの声がかすれていたりしても、それだからこそ、ドラマ性を高める、という部分で成功していたと思います。

一方、先日久しぶりに映画「マイ・フェア・レディ」を観たのですが、あらためて観ると…やはり素晴らしかったです。名作ですね。主演のオードリー・ヘップバーンの歌はすべて吹き替えです。舞台では、あのジュリー・アンドリュースで大ヒットしたのですが、映画化に際しては「歌えない」ヘップバーンに主役をさせたということで、舞台ファンからかなりのブーイングが出ました。…しかし、もちろんジュリー・アンドリュースのイライザ役も観たかったですが…オードリー・ヘップバーン演じるイライザのスクリーン上の美しさ、身のこなしの軽やかさ…圧倒的な完成度ですよ。こういうのを見ると「歌える俳優」にこだわる必要はないのでは?堂々と「吹き替え」にして、ひたすら映画としての完成度を追求すればいいのでは?と思えてしまいます。

JERSEY BOYSにしても、普通に一番いいテイクのものを映画で見せればそれでいいのではないかと思うのですが…「レミゼラブル」のような生歌にこだわる理由がよく分かりません…

つまり、元の舞台作品が持つ様式美をスクリーンでも再現する部分がちょっと中途半端、映画翻案としてのリアリズムの追求もちょっと中途半端…そういう感じなのかな?という気がします。

どっちにしても、観てないので何とも言えません(笑)数週間のうちには観る予定なので…まぁ、それまでは、ここでは「情報」だけを伝えます。

ところで!

フランキー・ヴァリ&ザ・フォーシーズンズのアルバムがAmazonで「1位」になっていますよ。JERSEY BOYSのサントラより売れてるってどーゆーこと?(だいたいもって、あれサントラじゃないし)

なんか

ここまでは

完全に

フランキー・ヴァリ、ボブ・ゴーディオ両氏の目論みどおりなのでは?

おそるべし ジャージー・コントラクト!

最新の画像もっと見る

最近の「JERSEY BOYS(映画)」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- JERSEY BOYS (舞台ミュージカル)(127)

- JERSEY BOYS(映画)(43)

- JERSEY BOYS(来日公演)(9)

- JERSEY BOYS(日本版)(18)

- JERSEY BOYS(音楽関連)(30)

- Jerry Seinfeld(36)

- SEINFELD Cast(22)

- BEE MOVIE(40)

- CUTMAN(27)

- Theatre(118)

- Books(33)

- Music(84)

- Movies(111)

- THE PRODUCERS(20)

- CURB YOUR ENTHUSIASM(6)

- New York(49)

- HAIRSPRAY(33)

- SEINFELD(139)

- English(1)

- Unclassified(84)

バックナンバー

人気記事