私って…もしかして「元祖」ふ女子?

ま、そういう傾向はあるかも知れない。

この映画を観たのは高校1年生のときでした。1964年制作となっていますから、このときはリバイバル上映だったのでしょう。(ホントですよ!)この時代は「天使の詩」「汚れなき悪戯」「クリスマス・ツリー」など、可愛い少年が主人公のtear jerker(お涙頂戴映画)が多く、これもそういうジャンルの一つとして、少女雑誌などでもよく紹介されていました。

ただ、他の作品と違うのは、厳格なカトリック神学校の寄宿舎を舞台にした、少年同士の友情とも恋愛とも言えない…そんな関係を描いた異色の作品だったこと。その後、この映画はTVで放映されることもなく、ビデオ化もされず(たぶん)、「もう一度見てみたい」と心のどこかで思っていた私でしたが、3年ぐらい前にDVD化され、早速購入したのでした。懐かしかったですよ。

ところが…な、なんですか?萩尾望都氏の「トーマの心臓」はこの映画に触発されたものであり、竹宮K子氏の「風と木の…」(題名書くのにも抵抗あるんですよ~)の舞台となる寄宿学校は、この映画の寄宿学校の名前を借用したもので…、つまり、この映画は、いわゆる「ビィエル」系が好きな人たちの古典であり、アンセムのようになっているんですって?

まじっすか~~

だいたい、私は「腐じょし」とか「Bエル」とか…最近の「ブロークバック・マウンテン」関連で知った用語でしてね。(それも、アレなんですが…)まぁ、この映画も好きでしたけど…。

とにかく、当時の私は女子高校へ通っていて、真面目な生徒が多い学校でもあり、頭脳明晰でスポーツも得意な先輩はみんなの憧れの的でしたし、そんな先輩に話しかけられて、目をうるうるさせてるクラスメイトも珍しくありませんでしたし、だから、この「悲しみの天使」も、確かに珍しいストリーではあったけど、普通に受け容れられたんですけどね。

ま、そんな言い訳(笑)は止めとこう。(自分で書いていて、バカバカしくなってきた)

映画の話にいきますね。原題はLes amitiés particulières、「特別な友情」。ジャン・ドラノワ監督の白黒映画です。

1920年代のフランス。良家の子息が学ぶ厳格な全寮制のカトリック神学校に、由緒ある侯爵家の息子であるジョルジュが編入してきます。彼は成績も優秀な模範生でした。2年生ということですが、実際には15-16才なのでしょうか?学校に入ってすぐに開放的で面倒見のいい同級生、ルシアンと親しくなります。ルシアンにはアンドレという「特別な友人」がいました。彼らは「血の契り」を結んだもの同士なのだとルシアンは言います。しかし、特定の者と特別親しい関係になることは禁止されていました。そんなジョルジュも、降誕祭のミサで子羊を抱えて祭壇に立っていた下級生、アレクサンドルの無垢な美しさに目を奪われます。

こんな感じで物語は始まるのですが、今あらためて観ると、禁断の愛とか…そんなんじゃなくて、むしろヘルマン・ヘッセの「ナルチスとゴルトムント(知と愛)」に共通するものを感じましたね。厳格で閉ざされた環境の中で、生徒も教師である宗教者たちも、それぞれに「知」と「情」の葛藤があるという世界。(ただ残念ながら、この映画には、描き方が分かりにくかったり、不十分だったりする点もあるんですが)

校長室には聖タルシシウスが横たわっている石像が置かれています。聖タルシシウスは異教徒に聖餅を差し出すことを拒んだために虐殺された、いわば殉教者でした。実際に彼が殺されたのは大人になってからでしたが、幼いままで殉教した姿として、そしてそれは生徒たちへのひとつのメッセージとして、校長室の机にその姿を横たえていました。

ジョルジュはミサで「真の友情」についての説教を聴いてもピンと来ないのです。彼は「知」の少年でした。やがて、アレクサンドルと親しくなり、手紙を交換するようになります。天真爛漫なアレクサンドルは「情」の側にいました。ジョルジュは韻律の美しい整然とした、しかし美しい詩を送ります。それは、引用したものであったり、時には自作のものであったり。アレクサンドルは、もっと自由に思いを綴ります。

二人の関係に最初に気付く居室監視係のトレンヌ神父。彼はヘレニズム文化を愛で、美術や考古学を教えていました。彼も「情」の人間であったことが伺えます。彼は独自のやり方で生徒たちと個人的に接触しようとするのですが、その本心が分かりにくい。単に少年たちと親しくしたいとする嗜好なのか?居室の監視係だった彼は、高い地位に登るために、個人的に生徒からの信頼を得ようと躍起だったのか?…そのあたりがはっきりしないまま、監視室に生徒を招き入れて酒やタバコを振る舞っていたことが知れて、学校を追われてしまいます。

ジョルジュとアレクサンドルは次第に親しくなり、ある日、お互いの腕を傷つけて血を流し合う「血の契り」を結びます。その後も誰の目にも触れない温室で無邪気に戯れあいますが、ある日、二人でふざけてタバコを吸っているところを二人の贖罪司であるローゾン神父に見つかってしまい、罰を受けることになります。

もともと穏健な考えを持っていたローゾン神父は、特に成績も優秀で家柄もいいジョルジュを放校処分にするのは忍びないと考え、穏便に対処しようとします。ジョルジュは神父と話をしますが、情熱的なアレクサンドルは感情的になって、頑なになるばかり。ローゾン神父は二人を学校に残したい一心で、ジョルジュに、アレクサンドルに「絶交」を言い渡すように言います。

ジョルジュは、後で事情を説明するつもりで、とりあえずアレクサンドルに別れの手紙を渡しますが、衝撃を受け、傷ついたアレクサンドルは帰省の列車から身を投げてしまいます。

ジョルジュの悲しみは計り知れないものでした。また、二人を救おうとしたローゾン神父も苦しんでいました。聖職者として、これほどの苦しみを味わったことはなかったと。

話は前後しますが、印象的なシーンがいくつかあります。ジョルジュはピアノが大の苦手でした。一方、アレクサンドルはピアノだけが得意でした。ピアノが上手く弾けずに四苦八苦するジョルジュに、アレクサンドルは身体の自然なリズムを感じとって弾くようにとアドバイスします。やがて、二人の連弾は美しい調べを奏でるようになります。

また、ジョルジュは手帳の中に作家、アナトール・フランスの写真を持っていたことを、厳格なトレアン神父に咎められます。アナトール・フランスはここでも取り上げていました。彼の著作は神学校では禁書になっていました。おそらく、反カトリシズム作品とされた「ペンギンの島」が問題になっていたのだと思われます。アナトール・フランスは知的懐疑主義の作家と言われ、人間の自然に反する全てに対して疑問を投げかける作品を残しました。

「知」の人間であったジョルジュが、彼の懐疑的な作品に傾倒していたのは興味深いところですが、そのあたりの描写も浅いのが、この映画の残念なところ。

もう少し脚本や演出を練り直してリメイク…なんてのは、あり得ないでしょうかね…

コメント一覧

ペルちゃん

master of my domain

ペルちゃん

最新の画像もっと見る

最近の「Movies」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- JERSEY BOYS (舞台ミュージカル)(127)

- JERSEY BOYS(映画)(43)

- JERSEY BOYS(来日公演)(9)

- JERSEY BOYS(日本版)(18)

- JERSEY BOYS(音楽関連)(30)

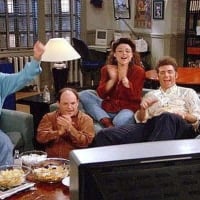

- Jerry Seinfeld(36)

- SEINFELD Cast(22)

- BEE MOVIE(40)

- CUTMAN(27)

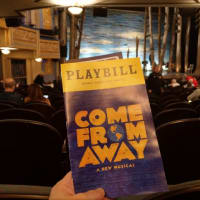

- Theatre(118)

- Books(33)

- Music(84)

- Movies(111)

- THE PRODUCERS(20)

- CURB YOUR ENTHUSIASM(6)

- New York(49)

- HAIRSPRAY(33)

- SEINFELD(139)

- English(1)

- Unclassified(84)

バックナンバー

人気記事

と、あらためて愕然としております

と、あらためて愕然としております