LED、最近はいろんなところで目にするようになりましたね。青色LEDが発明されてから白色が作れるようになって、いよいよ照明はすべてLEDに変わるんじゃないかという勢いです。低消費電力で、電球に比べれば効率も良いLEDは、今後さらに性能を向上させて、あらゆる場面で活躍するでしょう。

さて、そんなLEDですが、これを点灯させる回路というのは実に簡単で、抵抗とLEDと電源さえあればよいわけです。

じゃあ、貴方にLEDとE24系列の抵抗をいろいろ渡すので、LEDが壊れずに点灯し続ける回路を作って見せてください、というと、意外と困る人が多いのではないでしょうか?実は恥ずかしながら、僕も大学2年生まではそうでした。アナログ電子回路をきちんと学ぶまでは、理由も知らず適当に100Ωとか330Ωの抵抗を入れてLEDを点けていました。今回は、そんな「簡単そうに見えるけど、意外と理屈を知らない回路」のひとつ、LED点灯回路について真面目に学んでいこうと思います。

1.LEDの順方向電圧

まず、LEDの特性から学びましょう。ダイオードの一種であるLEDは、一方向にしか電流を流しません。言い換えれば、LEDはきちんとした方向につなげば点灯するわけです。しかし、LEDを点けるためにはだいたい2V以上の電圧が必要です(正確にはLEDによって約1.7V~5Vまでバラツキがあります)。ですから、電池1本では点灯しません。

このように、LEDは2V以上の電圧をかけなければほとんど電流を流さない特性を持ちます。この電流を流すようになる電圧のことを順方向電圧といいます。この電圧を超えなければ、LEDは電流を流してくれません。これって見方を変えれば、LEDでは常に2V(=順方向電圧)程度の電圧降下が発生しているということです(←重要)

「じゃあ、2V以上電圧をかければLED点くじゃん。電池2本直列につないで3Vかけたろ」と思ったあなた!それは非常に危険です。「なんでや!!言ってることと違うやないか!!」と思うかもしれませんが、まず落ち着いて図1をご覧ください。

<図1>ダイオードの特性

ペイントで描いたので汚いのは許してください。先ほどまで話した内容をグラフにすると、図1のようになります。順方向電圧までは電流をほとんど流さないのに、順方向電圧に達したところから、電流を急激に流し始めます。そう、電流を「急激に」流し始めるのです。グラフを見たらわかりますが、順方向電圧より高い電圧をかけると、電流は(理論上は)ほぼ無限大まで流れることになります。これではLEDが壊れてしまいますね。だから、LEDにとって丁度よいくらいに電流を制限する抵抗が必要なのです。

<補足1>

図1には、順方向電圧以外に、降伏電圧なるものがありますね。これは、LEDに逆方向電圧をかけ続けたときに、いよいよ耐え切れなくなって逆方向に電流を流し始める電圧のことです。まさしく「降伏」ですね。これはやりすぎるとダイオードの破壊につながるのですが、逆にこれを利用したダイオードもあります。定電圧ダイオード(ツェナーダイオード)というやつです。降伏電圧に達したら、どれだけ電流を流しても降伏電圧以上にはほとんど電圧が変わらないので、ダイオードを逆方向に並列に接続し、所望の電圧を得る目的でよく使われます。ただ、あまり電流は取り出せませんから、これにトランジスタ等を組み合わせて実用にします。

<補足2>

図1の特性曲線は温度によって変化します。そもそも半導体は特性の温度依存性が高く、トランジスタなどは温度変化による電流の変化を打ち消すためにバイアス回路を追加したりします。ダイオードの場合、温度が上がると全体的に曲線が左へ平行移動します。つまり、温度が上がると順方向電圧が低下するのです。これは、ダイオード自体が熱を持つような場合(照明用のLEDとか)に問題となることがあるようです。

ちなみにこの特性を逆に利用して、ダイオードを炙って意図的に順方向電圧を下げて検波用に使うという猛者もいます(http://www.kasaradio.com/ksrd09/TNCT/etc/SiDiDet/index.html)が、それはまた別のお話。

2.LEDに流すべき電流って?

ダイオードは順方向電圧を超えると電流をたくさん流すから、それを制限する抵抗が必要であることは前述のとおりです。では一体どれくらいの電流が丁度いいのでしょうか?

答えは、使うLEDによって異なります。データシートのI_fというところに書いてあります。ですが、パーツ屋で買うようなLEDの型番なんてほとんど知りませんし、そうならデータシートも手に入れようがありません。でも、LEDのI_fは大体どれも10~20mAくらい(普通のLEDなら大きくても40mA以下)ですから、とりあえず15mAか20mAくらいで設計したらいいと思います。暗ければ抵抗を小さくして電流を大きくすればいいだけですから。

3.電源電圧と抵抗値の決定

ここまでで以下のことが分かりました。

- LEDには順方向電圧があり、常にこの分の電圧降下が発生している。

- LEDに流す適切な電流はだいたい15mA前後。

つまり、まず電源電圧としては、少なくとも順方向電圧以上は必要なことが分かります。そして電流を制限する抵抗を挿入したことで、当然抵抗での電圧降下も起きますから、総合すると「順方向電圧と、抵抗での電圧降下を合計した電圧が電源電圧として必要」ということが分かりました。キルヒホッフの第二法則ですね。これは図にした方が分かりやすいので、図2に説明図を示します。

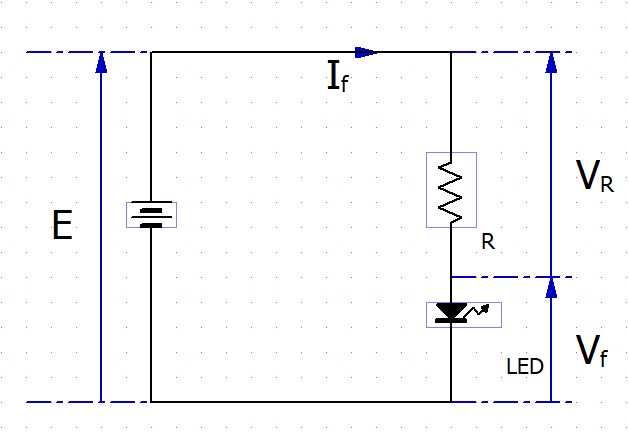

<図2>LED点灯回路

この回路図から明らかなように

E = V_R + V_f (1)

が成り立ちます(キルヒホッフの第二法則)。ここで、V_Rは抵抗での電圧降下ですから、電流I_fを用いて次のように表されます。

V_R = R × I_f (2)

よって、式(1)と式(2)より、抵抗Rの値は以下の式から導けることが分かります。

R = (E - V_f) / I_f (3)

式(3)は、案外重要なことを示しています。何を示しているかというと

- 電源電圧Eは、順方向電圧V_f以上は絶対に必要であること(さっきから言っている)

- E > V_fを満たしさえすれば、抵抗の値次第でどんな電源電圧でも(理論上は)使えるということ

まず1について、なぜ示されたといえるかというと、E < V_fだと、抵抗値が負になるからです。これは現実の抵抗ではありえないことです(半導体の負性抵抗は除く)。感覚でなんとなく順方向電圧より電源電圧の方が高くないといけないかなーと思っていたものが、式で証明できたわけです。

2についても、式を見れば明らかです。本当かよと思うかもしれませんが、本当です。例えばこの式に従えば、100VでもLEDを点けることができます。実際に計算してみると、V_f = 2V , I_f = 15mA , E = 100Vとしたとき、R = 6.5kΩとなります。整流用ダイオード(1N4007等)を追加して半波整流回路を作り、抵抗とLEDをそれぞれ直列に接続、コンセントにつなぐと、壊れることなくLEDは点灯します(厳密には整流用ダイオードにも順方向電圧があり、0.7~1.0V程度の電圧降下が生じます)。実際にやるときはショートなどに十分気を付けてやってください。あと抵抗は酸化金属皮膜抵抗やセメント抵抗のような2W以上の大きめの抵抗を使ってください。何かあっても自己責任でお願いします(補足5をご覧ください)。

<補足3>

LEDだって半導体だからそれ単体で半波整流できるのに、なぜ半波整流のために別途整流用ダイオードを直列接続しなければならないのかと思った方がいるでしょう。これには図1にあった降伏電圧が関係してきます。降伏という状態は、本来ダイオードが流さないはずの方向に電流を無理やり流している状態なわけですから、ダイオードにとっていいはずがありません。実際、やりすぎるとダイオードが破壊します。LEDはこの降伏電圧が非常に低く、-3.3V程度で降伏し始めます。つまり、逆方向の電圧・電流に耐える力があまりないわけです。交流というのは、電圧と電流が絶えず正負に変化していますから、ダイオードに絶えず逆電圧がかかっているのとほぼ同じです。これではダイオードの寿命が縮むどころか、すぐ壊れてしまいかねません。そこで、元々逆電圧や逆方向電流に強い整流用ダイオードに、整流を頼るわけです。1N4007の場合は、なんと-1000Vまで耐えることができます。

<補足4>

そういえば、なんで豆電球には抵抗がいらないのでしょうか。これは、豆電球自体が抵抗になるからです。まずLEDと豆電球では光る原理が全く違います。LEDは半導体の接合面においてキャリアの再結合が起きる際に、その余剰エネルギーを光として放出しているのに対して、豆電球はフィラメント自体が抵抗であり、抵抗に電流を流すと熱が発生して光るというのが原理です。つまりダイオードは電流を抑止する作用があまりないため(=電流はあまり必要ない)に抵抗が必要で、豆電球は逆に電流を阻止することで光を得ている(=大電流が必要)ため、抵抗が不要なのです。このことから、LEDがどうして省エネなのかが見えてきます。

<補足5>

AC100Vのような交流高電圧で直接LEDを点灯させる場合、抵抗を使うと発熱が大きく、危険が伴うことがあります。実はこういう使い方をするときには、抵抗ではなくコンデンサのリアクタンスを利用するのが一般的なのです。しかしリアクタンスを利用する方法では、周波数やその他もろもろの計算が必要になりますから、ここでは抵抗で電流を制御する方法のみ紹介しました。ちなみにコンデンサを交流で直列接続して使用してもコンデンサの消費電力は0ですから、発熱はほとんど起きません。工夫次第でいろいろ巧く作れるのが電気のおもしろいところです。

4.CRD(おまけ)

近年、LEDの使用機会が増えるにつれて、電流制限用として抵抗の代わりにCRDと呼ばれる素子が使われるようになってきました。これは定電流ダイオードと呼ばれるもので、一応ダイオードの一種なのですが、中身は実質接合型FETなので、どちらかといえばICに近い素子といっていいと思います。その特性は、図3に示すように、ある特定の電圧区間でのみ定電流を維持します。この図の場合はV1 < V < V2の区間で定電流作用を示しますから、これを満たす電圧で使用します。なお、普通のダイオードと違って、ほとんどのCRDは逆方向にも電流を流します。

<図3>CRDの特性

これでみなさんはLEDを安全に点灯させることができるようになりました。LEDを点灯させるだけでも、正確にやろうと思うと意外と専門知識使いますよね。でも、こういう簡単なものをしっかりと理解しておくと、難しいものを知っているよりも応用が利きます。というか、難しいものを理解するときに役に立ちます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます