新型コロナウィルスの遺伝子解析ってスパコンがやってるらしいですね(唐突)。近年の新薬開発や遺伝子解析にはスパコンが不可欠になってきました。ゲノム解析が可能になったのは、電気電子工学と情報工学の勝利だそうです(教授談)。

とまあこんな話を聞いていたら、僕も自作回路で遺伝子解析の手助けをしたくなってきました!!!電子工学を学んだ者として、自分で回路を組んで計算機を作ってやろうじゃないの、ということで、作ってみました。最初に言っておきます。スパコンを作るのは無理です(当たり前)。大学生でそんなことができたら、インテルあたりに引き抜かれます。ですが、決して笑い事じゃなく、今回作った回路もスパコンには入っています。ですから、規模は違えどスパコンの一部を作ることには違いありません。(ストレーキャパシタンス等を全く考慮していない点は、スパコンとは大違いですが)

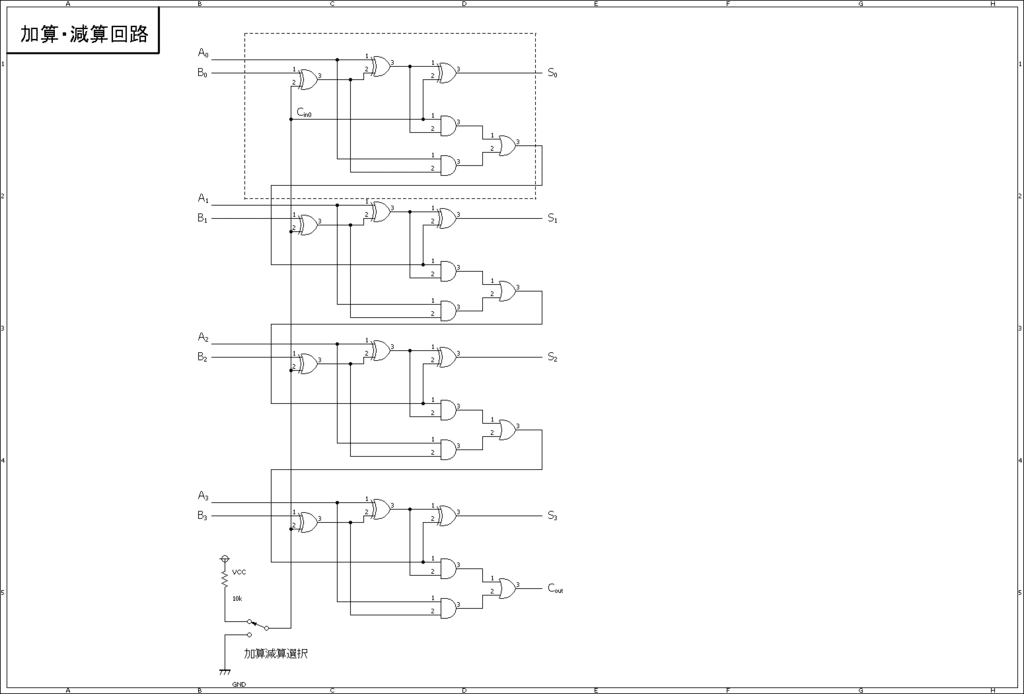

で、何を作ったか、ということですが、結論から言うと「4bit全加算器」です。2進数4bitの加算・減算演算を行う回路です。回路自体はカルノー図を描いたり、論理式を簡単化したりして設計するわけですが、その辺の話はどのディジタル電子回路の参考書にも書いていると思いますので、そちらをご覧ください(面倒くさいだけ)。作った回路の回路図は下図のようになります。

※注意:ICのピン番号は正確でありません。製作する場合は実際のICのデータシートを参照してください。

見ての通り、まったく無難な全加算回路です。点線で囲っている部分が1bit分です。全部汎用ロジックICで作ります。ここで、加算減算選択スイッチについてですが、各桁の入力部に排他的論理和(Ex-OR)を用いることで、スイッチをHIGHに選択すれば減算ができるようにしてあります。A0~A3,B0~B3にそれぞれ4bitのデータを入力すると、回路はA+B(B+Aも可)ないしはA-B(B-Aは回路的に不可能)の演算を実行し、結果はS0~S3に出力され、オーバーフローはCoutに出てきます。

今回は、入力にDIPスイッチを使い、出力にはトランジスタでドライブされたLEDを使います。では、実際に配線していきましょう。

間違えないようにはんだ付け

時代遅れとはいえ、ロジックICが6つ並ぶ光景は結構壮観ですね

ダイオード、トランジスタ、DIPスイッチ、抵抗を取り付け、完成

上の完成写真では、とりあえず加算モードで動かしています。ディジタル回路なのに3Vで動かしているのは、手持ちの電源がこの電池ボックスしかなかったからです。3Vでも動くのはCMOSの恩恵ですね。電源装置が欲しいです。

結果としては、加算も減算も正常に動作しました。こんな自作の回路でもしっかりと演算回路として動いてくれるのは感動ものです。ところで、CMOSは高入力インピーダンスですから、入力端子の電流変化に大変敏感です。ですので、加算減算選択スイッチは、確実にHIGHかLOWにセットしておかないと、おかしな動作になります。実際、選択線を宙ぶらりんにしたら、バグりました。意味がなさそうな0V電位も、実はとても大切なんだなと実感します。ちゃんと選択していてもバグる場合は、回路が間違っている可能性が高いです。間違っていないのにバグるなら、シュミットトリガインバータ(74HC14等)でも入れれば改善するかもしれません。

回路を組んだ後で気づきました。パスコンを入れ忘れています。普通こういうロジックICの電源ピンには小容量のパスコンを設け、できるだけICの近くに配置するのが鉄則(?)なのですが、まあ今回はクロックを使うわけでもないですし、高速に動作させるわけでもないので、無くても良いということにしておきましょう。今後、何らかの回路と組み合わせて動作させる場合には検討しなければなりませんが。

P.S. この回路、作るのに6時間くらいかかりました。製作には根気が必要です。

<補足事項>

今回の回路のロジックICに、未使用のロジックが出ることはありませんでしたが、もしロジックが余った場合は必ず入力ピンを処理してください。出力ピンは未処理で構いませんが、使用しないロジックの入力ピンはすべてHIGHにするかLOWにするかして電位を与えておかないと、隣のロジックに影響を与えることがあります。