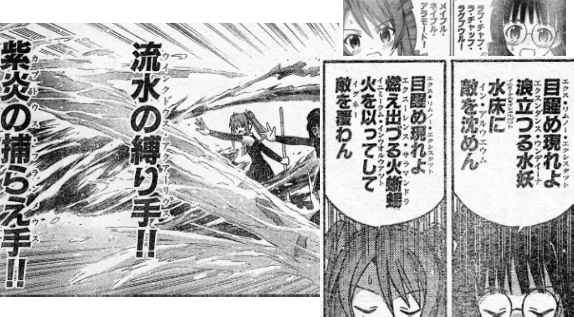

今回は影使いおねーさまの舎弟二人が同時に詠唱してるとこから.

ちとね,いいかんじ.アニメなんかにしたら映えるとこだね.

先ずは,みつあみおさげ眼鏡.

Ex limnō(somnō?) existat エクス・リムノー(ソムノー?)・エクシスタト

exundāns undīna エクスンダーンス・ウンディーナ

Inimīcum immergat in alveum イニミークム・インメルガト・イン・アルウェウム

VĪNCTUS AQUĀRIUS ウィーンクトゥス・アクアーリウス

ex 前置詞「~(奪格)から」.

limnō 女性名詞 limnē「湖・沼等の継続して水のあるところ」の単数奪格?

もしそうなら,limnē,limne,limnā のどれかでないと.

ん~,リチウム・マンガン酸化物(LiMnO)?

あと,女神ディアナの別名で Limnatis とかあったけど.

ところで「日本語」を見ると「眠り」に関係する言葉だと推測できる.

多分,原稿では「ソムノー」somnō だったと.

それで,文字を拾う時に「ソ→リ」と誤り「リムノー」に.

somnō 男性名詞 somnus「眠り,夜,死」の単数奪格.

existat 動詞 existō(=exsistō)「出て来る,浮き上がる,現れる,出撃する」の接続法現在単数三人称.

羅和辞典,Lewis&short 共に 「=exsistō」と.

ネギま世界のラテン語では接続法現在三人称が「話者の呼格への直接命令」を示すらしい.

従って,ここ迄の逐語訳は,

「湖から出でよ」多分×

または,

「眠りから出でよ」多分○

exundāns 動詞 exundō「あふれる,氾濫する,流れ出る」の現在分詞,単数主/呼格.

接頭辞 ex- を取った undō が「波立つ,(波が)泡立つ」の意.

たいして意味の違いは無いような有るような.

undīna ? もともとラテン語の unda「波」から獨逸語の undine「水の妖精」に,という話.

辞書には nympha「若い女,水の精」しか載ってないし.

undine をラテン語化したものなのかな.

ならば,女性名詞「水の妖精」単数主/呼格とみなせるのか.

直前の現在分詞と格数一致で素直に

「あふれ出る水の精ウンディーナよ」

ここにピリオドかカンマがあると仮定.

inimīcum 男性名詞 inimīcus「敵」の単数対格.

または,形容詞 inimīcus「敵対の,不利な,嫌悪すべき」の単数男性対格か単数中性主/対格.

ここは inimīcum の女性形 inimīca の複数対格 inimīcās とかのほうが,よさげ.

または形容詞の名詞転用で具体的なものを示さずに inimīcōs「敵対するモノたちを」とか.

続く動詞が単数なので,複数にしとくと,「目的語である」と,はっきりするんだけど.

その動詞が対格の目的語を要求するので,単数対格でもいいかな.

immergat 動詞 immergō「浸す,漬ける,沈める」の接続法現在単数三人称.

「A(対格) + in B(対格)」で,「AをBの中へ」.

in 前置詞「~(対格)のほうへ,中へ」,「~(奪格)のところで,中で」.

alveum 男性名詞 alveus「空洞・腹腔・槽・舟・河床,窪んだものの底部・深部」の単数対格.

従って

「敵を底へ沈めよ」

vīnctus 動詞 vincio「縛る,結ぶ,保護する,拘束する」の完了分詞,男性単数主格.

または,男性名詞「関係,拘束」の単数主/呼格.

動詞 vincio は対格の目的語を要求するので,その完了分詞は受動の意味が強い.

つまり,完了分詞に取ると「縛られた/縛られた者」.

aquārius 形容詞「水の」の男性単数主格.

または,男性名詞「水道課長/水道監督官,(星座の)宝瓶宮/水瓶座」

従って以下のどちらか(キターーー「どっちが実詞問題」).

係る完了分詞 → 係られる名詞

名詞転用の完了分詞 ← 係る形容詞

つまり,

「縛られた水道監督官/水瓶座」

「水の関係/拘束」

「日本語」を見ると後者の意味っぽいけど,「水の縛り手」なら

vinctor aquārius とかのほうが妥当でないかな.

undīna を受けて女性形 vinctrix aquāria(ウィンクトリクス・アクアーリア)なのか.

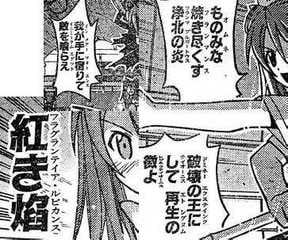

次は,あらもーど.

顔のアップになるとヒロイン(?)と区別できない私がいる.

Ex limnō(somnō?) existat エクス・リムノー(ソムノー?)・エクシスタト

exūrēns saramandra エクスーレーンス・サラマンドラ

Inimīcum involvat īgne(?) イニミークム・インウォルウァト・イーグネ(?)

CAPTUS FLAMMEUS カプトゥス・フランメウス

一行目はみつあみと同じ.

exūrēns 動詞 exūrō「燃え立たす,焼き尽くす,焼き払う,焦がす」の現在分詞,単数主格.

saramandra 女性名詞「サラマンダー,火蜥蜴(トカゲ)」の単数主/呼格.

で,

「焼き払うサラマンダーよ」

inimīcum 略

involvat 動詞 involvō「中へ転がす,包む」の接続法現在単数三人称.

これも対格の目的語を要求する.

īgne 男性名詞 īgnis「火」の単数奪格.「手段の奪格」でいいのかな.

従って,

「火で敵を包め」

みつあみのより短くてね,さみしい様な,物足りないような.

sē ipsō īgne「自身の火で」とかね,なんか修飾するものをね,欲しいとこ.

captus 動詞 capiō「捕らえる,摑む」の完了分詞,男性単数主格.

または,男性名詞「把握,捕捉,理解力」の単数主格.

flammeus 形容詞「炎の」の男性単数主格.

従って,

「炎の捕捉」

これも,captrix flammea(カプトリクス・フランメア)とかのほうが,いぐね?

あと幾つか短いものがあるけど,続きは近日中に.

イタリアなんかが優勝しても,うれしくもなんともないんだからっっっ.

----同日5:45追記開始--------------------

イタリア優勝しちゃった.

全然うれしくもなんとも…….

うわーーーん.

「イタリアは決してフランスに勝てない」とか

「イタリアはPKになると勝てない」とか,

そんなこの世の理を打ち破った.

----追記終了----------------------------

ちとね,いいかんじ.アニメなんかにしたら映えるとこだね.

先ずは,みつあみおさげ眼鏡.

Ex limnō(somnō?) existat エクス・リムノー(ソムノー?)・エクシスタト

exundāns undīna エクスンダーンス・ウンディーナ

Inimīcum immergat in alveum イニミークム・インメルガト・イン・アルウェウム

VĪNCTUS AQUĀRIUS ウィーンクトゥス・アクアーリウス

ex 前置詞「~(奪格)から」.

limnō 女性名詞 limnē「湖・沼等の継続して水のあるところ」の単数奪格?

もしそうなら,limnē,limne,limnā のどれかでないと.

ん~,リチウム・マンガン酸化物(LiMnO)?

あと,女神ディアナの別名で Limnatis とかあったけど.

ところで「日本語」を見ると「眠り」に関係する言葉だと推測できる.

多分,原稿では「ソムノー」somnō だったと.

それで,文字を拾う時に「ソ→リ」と誤り「リムノー」に.

somnō 男性名詞 somnus「眠り,夜,死」の単数奪格.

existat 動詞 existō(=exsistō)「出て来る,浮き上がる,現れる,出撃する」の接続法現在単数三人称.

羅和辞典,Lewis&short 共に 「=exsistō」と.

ネギま世界のラテン語では接続法現在三人称が「話者の呼格への直接命令」を示すらしい.

従って,ここ迄の逐語訳は,

「湖から出でよ」多分×

または,

「眠りから出でよ」多分○

exundāns 動詞 exundō「あふれる,氾濫する,流れ出る」の現在分詞,単数主/呼格.

接頭辞 ex- を取った undō が「波立つ,(波が)泡立つ」の意.

たいして意味の違いは無いような有るような.

undīna ? もともとラテン語の unda「波」から獨逸語の undine「水の妖精」に,という話.

辞書には nympha「若い女,水の精」しか載ってないし.

undine をラテン語化したものなのかな.

ならば,女性名詞「水の妖精」単数主/呼格とみなせるのか.

直前の現在分詞と格数一致で素直に

「あふれ出る水の精ウンディーナよ」

ここにピリオドかカンマがあると仮定.

inimīcum 男性名詞 inimīcus「敵」の単数対格.

または,形容詞 inimīcus「敵対の,不利な,嫌悪すべき」の単数男性対格か単数中性主/対格.

ここは inimīcum の女性形 inimīca の複数対格 inimīcās とかのほうが,よさげ.

または形容詞の名詞転用で具体的なものを示さずに inimīcōs「敵対するモノたちを」とか.

続く動詞が単数なので,複数にしとくと,「目的語である」と,はっきりするんだけど.

その動詞が対格の目的語を要求するので,単数対格でもいいかな.

immergat 動詞 immergō「浸す,漬ける,沈める」の接続法現在単数三人称.

「A(対格) + in B(対格)」で,「AをBの中へ」.

in 前置詞「~(対格)のほうへ,中へ」,「~(奪格)のところで,中で」.

alveum 男性名詞 alveus「空洞・腹腔・槽・舟・河床,窪んだものの底部・深部」の単数対格.

従って

「敵を底へ沈めよ」

vīnctus 動詞 vincio「縛る,結ぶ,保護する,拘束する」の完了分詞,男性単数主格.

または,男性名詞「関係,拘束」の単数主/呼格.

動詞 vincio は対格の目的語を要求するので,その完了分詞は受動の意味が強い.

つまり,完了分詞に取ると「縛られた/縛られた者」.

aquārius 形容詞「水の」の男性単数主格.

または,男性名詞「水道課長/水道監督官,(星座の)宝瓶宮/水瓶座」

従って以下のどちらか(キターーー「どっちが実詞問題」).

係る完了分詞 → 係られる名詞

名詞転用の完了分詞 ← 係る形容詞

つまり,

「縛られた水道監督官/水瓶座」

「水の関係/拘束」

「日本語」を見ると後者の意味っぽいけど,「水の縛り手」なら

vinctor aquārius とかのほうが妥当でないかな.

undīna を受けて女性形 vinctrix aquāria(ウィンクトリクス・アクアーリア)なのか.

次は,あらもーど.

顔のアップになるとヒロイン(?)と区別できない私がいる.

Ex limnō(somnō?) existat エクス・リムノー(ソムノー?)・エクシスタト

exūrēns saramandra エクスーレーンス・サラマンドラ

Inimīcum involvat īgne(?) イニミークム・インウォルウァト・イーグネ(?)

CAPTUS FLAMMEUS カプトゥス・フランメウス

一行目はみつあみと同じ.

exūrēns 動詞 exūrō「燃え立たす,焼き尽くす,焼き払う,焦がす」の現在分詞,単数主格.

saramandra 女性名詞「サラマンダー,火蜥蜴(トカゲ)」の単数主/呼格.

で,

「焼き払うサラマンダーよ」

inimīcum 略

involvat 動詞 involvō「中へ転がす,包む」の接続法現在単数三人称.

これも対格の目的語を要求する.

īgne 男性名詞 īgnis「火」の単数奪格.「手段の奪格」でいいのかな.

従って,

「火で敵を包め」

みつあみのより短くてね,さみしい様な,物足りないような.

sē ipsō īgne「自身の火で」とかね,なんか修飾するものをね,欲しいとこ.

captus 動詞 capiō「捕らえる,摑む」の完了分詞,男性単数主格.

または,男性名詞「把握,捕捉,理解力」の単数主格.

flammeus 形容詞「炎の」の男性単数主格.

従って,

「炎の捕捉」

これも,captrix flammea(カプトリクス・フランメア)とかのほうが,いぐね?

あと幾つか短いものがあるけど,続きは近日中に.

イタリアなんかが優勝しても,うれしくもなんともないんだからっっっ.

----同日5:45追記開始--------------------

イタリア優勝しちゃった.

全然うれしくもなんとも…….

うわーーーん.

「イタリアは決してフランスに勝てない」とか

「イタリアはPKになると勝てない」とか,

そんなこの世の理を打ち破った.

----追記終了----------------------------