「住民参加によるまちづくり」について考えているのだけれど、いろいろなことが重なって、自分でも分けが分からなくなっている。

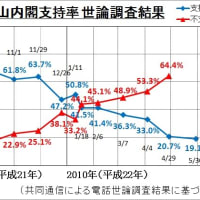

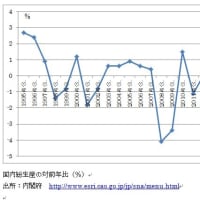

1.選挙に参加できるからと言って、これが本当に民意を表しているのだろうか、という気がしている。

そのために、多くの自治体では、「市民参加条例」のようなものを作っている。我が西東京市にも、平成14年10月には「市民参加条例」が公布・施行されている。平成16年には、「解説」が出されている。

(1)市民参加対象事項

市民参加の対象事項として、

①総合計画その他の基本的計画

②憲章、宣言など、③基本的な条例

④市民生活に直接かつ重大な影響を与える条例

⑤市民に義務を課し、権利を制限する条例

⑥その他特に市民参加手続きが必要と認める事業

となっている。

同時に、市民参加手続きの対象とならないものとして、

①法令に特別の定めがあるもの(都市計画法に基づく手続きなど)

②金銭徴収に関するもの(地方税の賦課徴収、分担金、使用料・手数料の徴収

③関係法令の改正に伴う簡易なもの等政策的な判断を要しないもの

④行政内部について規定するもの(組織、職員定数、職員の給与にかんすること等)

⑤既存施設の増改築、利用目的の変更があげられている。

これも、本当は、これで良いのかどうかという気もする。たとえば、現在問題となっている、田無図書館、公民館、市民会館の合築などは、市民参加手続きの対象とならないものの⑤に当たるのかもしれないが、場所の変更、規模の縮小などを伴うとして、市民のなかに反対を申し立てている人たちがいる。図書館、公民館、市民会館などについては、実は、最も市民に身近な物であり、そもそも、どのような図書館が望ましいか、どのような公民館が望ましいかなどについて、市民ととことん議論しても良い案件なのではないかと思われる。

現在は、耐震性や古くなっていることのみでの議論や、場所の問題、合築で狭くなるなどのみが論点になっているけれども、より深くつっこんで、どのような機能を持つ図書館・公民館を望むのかといった内容についてのビジョンを描くことがなされていない。今ある機能をそのまま新しい施設にするだけの考えで良いのだろうか。

(2)市民参加の手続

市民参加の手続きとして、

①付属機関等の設置があり、そのなかに、公募委員を入れるなどが書かれている

②よくあるパブコメ

③市民説明会

④市民ワークショップ

⑤市民投票(①市の名称変更、合併、分離、境界線変更など、市の存立の基本的条件に関すること、②大規模な公共施設の設立・廃止等の特に重大な政策、③長と議会が対立している重要な条件、④市の将来像を長く決定する事項で市民の意思が2分されるようなものなど・・・市民投票は「尊重」するにとどまるものであり、市議会、市長の権限を法的に拘束するものではありません)

⑥その他(電子会議室、市民以降調査、市民公募、モニタリングなど)。

一般的に「公募」といっても、出来レースのことが多く、この人なら大丈夫というような人に内々に声掛けして、作文などを書かせて決めることも多いように思われる。パブコメ、市民説明会の多くは、「やった」という実績をつくるためのものが多く、丁寧に説明してくれるものの、ほとんどは、上手に受け流される。市民ワークショップも、やや「やった」という実績づくりであることが多い。市民の側も、「いつものあの人」しか集まらないのも問題である。

市民投票は、私が北海道に居る間に合併が決まり、市の名前を市民投票で決めたらしいが、不在だったので、その間の様子は分からない。しかし、今でも、合併したことが本当によかったのかどうかは、不明であり、合併のメリットが住民には、良く理解されていないように思われる。合併のための行政の中の文化摩擦を無くすのに10年ほどかかったようで、その内部摩擦を無くすために使った時間的ロスが前向きな動きをさまたげたのではないかという気もする。

もっとも、個人的には、もともと保谷の方々との方がまちづくりなどでは親しくなっているかもしれない。

(3)市民投票

市民投票では、2013年、隣の小平市で、都道(小平3・2・8号府中所沢線)の建設について著名な大学教授なども参加して反対運動が起こり、市民投票が行われたものの、急遽投票数が50%を満たない場合には、内容を公表しないということになり(投票率35.17%だった)、大きく話題になった。

住民投票についてどのように考えるべきかの一つの試案として、早稲田の卯月先生の論文を引用しておく。(以下卯月盛夫「住民投票における投票率と得票率-小平市の都市計画道路の事例から考える」『Gobernance』2016年3月からの抜書き)

◆経緯

2013年2月14日:小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会(以下「反映させる会」)は、地方自治法第74条に基づき、市民の50分の1以上の7183筆の署名を集め、小平市議会に住民投票の条例案を直接請求。

3月の市議会で住民投票条例案可決。

市長は、その一ケ月後「投票資格者の総数の2分の1に満たない時は、成立しないものとする」という要件を加えた。さらに住民投票条例第14条の「選挙管理委員会は、開票を行い、投票結果が確定したときには、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない」という規定から、「開票を行い」の文言を削除した。

この改正条例案は、議会で可決された。

2013年5月26日:住民投票が実施され、その結果、投票率は35.17%で住民投票は不成立となった。

2015年9月30日:最高裁は、「反映させる会」の上告を棄却。

その日のうちに、段ボール箱6箱分の投票用紙は、小平市内の焼却場に運ばれた。これで5万1010票の民意の内訳は永久に分からなくなった。

◆卯月先生のグループは、インターネット調査による追調査を実施

2015年8月27・28日:廃棄処分された投票用紙の内容を推定するために、インターネット調査会社(マクロミル)の小平市民モニター1855人に、住民投票に関するアンケートを実施。

回答者数は309人、住民投票時に投票権を持っている人272人を分析対象とした。

回答者の居住地は、散在して偏りはない。年齢構成では、実際の投票者に比べて70代以上の割合が低い。

住民投票を知っていたと回答した218人に投票したか否かを尋ねたところ、投票したとの回答が54.4%、知っていたけれど投票しなかった人45.9%であった。

投票した人に、どちらに投票したかという質問に対し、①「住民参加で計画を見直すべき」が64.4%、②「計画を見直す必要はない」が35.6%。

投票しなかった人にその理由を聞いたところ、①「計画を見直す必要がないから」が28%、②「投票しても不成立になる(投票率が50%に満たない)と思ったから」が34%。

次に開票すべきか否かについて、①「開票すべきである」が78.3%、②「開票しなくてもよい」が21.7%。

調査で得られた計画見直しのyes/noの年代別投票数に掛け合わせて算出したシュミレーションでは、「都道の計画を見直すべき」に票を投じた人の割合は、65.78%と高い数値となった。また、投票率は35.17%であるが、全有権者数に対する賛成得票率は、23.13%となった。

回答者で、不成立と思ったので投票しなかった人が多いことを考えると、50%要件が無かった場合には、投票したかもしれないとかんがえると、シュミレーション上での投票率は、55.88%となる。この人たちが、賛成・反対に均等に投票したと考えると、計画見直しの賛成投票率は、34.18%となる。

◆投票率か、得票率か

ドイツでは、1955年に住民投票の成立要件として、「50%要件」が採用された(バーデン・ヴュルテンベルク州)。これは、住民投票の濫用を防止し、議会制民主主義の形骸化を防ぐためであった。

この制度は、約20年間維持されたが、多数の投票ボイコットが住民投票制度を形骸化したため、75年に「全有権者の30%の絶対得票率」に変更された。

現在のドイツでは、得票率による成立要件が多くの州で緩和され、得票率25%に設定している州が最も多く、20%としている州も珍しくない。

バイエルン州では、自治体の人口によって得票数を設定しているケースもある。人口5万人以下の市では20%、10万人未満の市では15%、10万人以上なら10%でも成立するとし、有権者数が多いほど、投票率、得票率とも確保するのが難しくなる点を考慮している。

2004年に人口10万人以上のミュンヘン市(130万人)で行われた「100mを超える高層建築物の是非を巡る住民投票では、投票率21.9%、賛成50.8%で、有権者のわずか11.1%の意見によって行政の高層建築方針が覆された。

バイエルン州法では、市民投票の結果が法的拘束力を持つのは1年間と定められている。しかし、住民投票の結果を受け、1棟は、高さを100m未満に低くして建設し、もう一棟は、計画を大幅に見直すことになった。この市民投票から10年を経た現在でも、これが守られている。

◆ドイツの例から読み取れる小平の事例

小平の住民投票の得票率は、ネットの推計からみると、23.13%、さらに「50%要件」がなかった場合には、34.18%と推計される。これは、現在のドイツの成立条件としては、十分な数字である。

++++++++++++++++++

ドイツでは、住民投票の結果が法的拘束力を持つのかどうか私には分からないが(少なくともバイエルン州でえは1年は拘束力を持つ)、日本の多くの自治体では、住民投票は、実施されても、「参考」にされるだけである。

まして、開票されないのでは、「参考」にもされていないことになる。

西東京市でも、東大農場を分断する都道3・4・7について、反対を唱えている人たちもいるが、小平市のように多くの市民を巻き込むまでには至っていない。

先に見たように、都道は、①法令に特別の定めがあるもの(都市計画法に基づく手続きなど)にあたり、そもそも、住民参加の対象にならないものなのだろうか?

次に書こうと思っているのは、静岡県の「協働の底力」なのだが、これは、県だからできるのかもしれないが、県道を作るにあたって、住民との協働が行われているのだけれど・・・???

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます