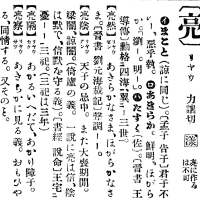

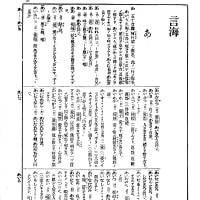

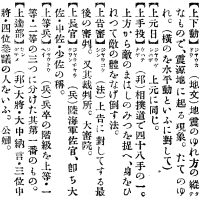

ついでに私はわが国語を熱愛するから,しばらくわが国語について私の所信を述べることを許されたい。私の考えによればわが国語には古い昔にこの両者の区別が厳然としてあったので,「き」は『目睹回想』で自分が親しく経験した事柄を語るもの,「けり」は『伝承回想』で他からの伝聞を告げるのに用いられたものである。これは私自身研究の結果1おそらく誤りではあるまいと思うところであるが国学界にはまだ認められていない模様である。たとえば昭和3年版の『日本文学大系』第25巻,55ページにも

とあるだけである。意味の立場からでも,この語形が私のいわゆるExpanded Formに相当するものであるように認めたのは,おそらく従来の説明から一歩を進めたものと言ってさしつかえがなかろうと思うが,私としては画竜点睛を欠くうらみがないとは言えない。詳しくは記,紀,万葉以来一切の例を調べねばならないが,それは他日の機会に譲り,ここには竹取物語を例に取ってみるのに,同書一巻はまことに整然たる区別をこの2語尾の間に立てているのである。たとえば

など,きわめて明りょうである。明治年間の国文法学界で不幸にも早世された偉才草野清民氏はこの両語尾について,

と言い,故藤岡博士は

と述べておられるような認識はあるが,このような使い分けが何によって存在したものかの言語学的研究ないし説明はまだ寡聞な私の耳には入らないのを,私は国語学のために非常に遺憾とする。私見によれば草紙地(記録的)に「けり」のあるのは,それが作者の言葉であって『伝承』であるか,そうでなければ自己の作意から出る事柄を『伝承』として叙述するからで,いずれも『非経験』に属し,また対話(対談)に「き」とあるのは,記述する事柄がその言者の『経験』であるか,そうでなければ『経験』として陳述するからであって,上例(2)の場合は,実は車持皇子が玉の枝を取りに遠国へ行ったと偽り,その途中でのできごとを物語っているが,事は偽りでも,人をたばかるためには経験として述べるのはもちろん,したがって言語学的にはいうまでもなく『目睹回想』の語形となっている。なおその少し先の所に皇子の虚偽が暴露におよぶ条に,皇子を恨む漢部内麿らの差し出した書状には,

とある。これは書状の文句であるが,われわれは記録と対談草紙地と対話という言葉に誤まられて,これを記録の語と思ってはならない。これは明らかに対談に属する。そして『仰せ給ひき』は『おっしゃいました』(確かに私どもこの耳で聞きました)で,『要じ給ふべきなり也と承りて』は『お求めあそばすのじゃげなと承りまして』であって,赫映姫の要じ給ふということは,この書状の記者の親しく経験によって知るところではないが人づてに聞いたところであるから「けり」が用いられているのである。このゆえに私は『男ありき』ならばこれを『男があった』のように現代訳をなし,『男ありけり』ならば『男があったとさ』・『男があったげな』のように解すべきものと信ずる。そして「けり」は前述のとおり,これを英文法と比較対照すればExpanded Formに相当する。そしてExpanded Formは前2節で明らかにしたとおりImperfectの低回性を強調した語形で,それにはしばしば情緒が伴い余韻嫋(じよう)々の響きがある。ゆえにこの「けり」は一面『伝承回想』であると同時にまた他面では『詠嘆』の意を有する(§18末端参照)いわれも明りょうになり,「けり」の全貌が理解できて,ここに初めて心の安らぎを得るように思う。なお,「き」・「けり」については言うべきことが多くあるが,本書は国文法を説くためのものでないからここには差し控える。とにかく上のような区別は平安朝初期までは明りょうにあったが,後漸次失われてついには区別のないものと考えられるようになった3。けれども私の考えによれば鎌倉時代まではある程度残存していたようである。それはとにかく,前掲の竹取物語の例(3)の『要じ給うべきなりけりと承りて』のように,間接叙法(Indirect Narrationによって自己の伝承をさらに他に伝えるとき,ドイツ語には.

Er sagte mir, dass seine Mutter krank ware(or sei).

(=He told me that his mother were [or be] ill)

のようにいわゆる"Subjunctive Mood"を用いて,伝達者が伝達内容の真偽について保証の位置に立つことを避ける用法のあることは一般周知の事実である。英語でも古くは同様の用法があったので,たとえば

(略)

のようである。しかし,この語でも,伝達者がその伝達する事件の内容を信じて保証に立つ用意のあるときは,ドイツ語と同様Indicative Moodを用いて4

(略)

のようにした。

1.もっとも私がこの研究を進めるに至った動機は大正6年9月某日岡倉由三郎先生を雑司が谷のお宅にお訪ねしたとき,先生の座談に暗示を得たことにあるので,先生はつとに私の言うところに類した区別、を「き」と「けり」との間に認めておられるように思う。ここに事の次第を明記して先生に対する感謝の意を表するとともに,もし私の説ぐところが先生のお考と異なっているならば,それは私自身の1年間にわたる研究の結果であることを断わっておく。なおこの決論も私が大正7年10月までに得たところで『動詞職能論』の一部を成したものであるが以来今日に至るまで私はこの決論を否定する理由を発見しないこともあわせて申し述べておく。

2. たとえば,今泉定介氏著『竹取物語講義』11ページに言う。『「けり」は過去の意を示す助動詞なり。「つ」「ぬ」「たり」などよりは,さらに時を経たるにいう。「き」というにほぼ同じ。』なお序に言う。いったい言語界においては等義の二形が対立するとき,その間に意義の分化を生ずるのが普通である(ag."He has come" vs. "He is come")。それくらいであるから最初意義上の区別ある二形がもしその区別を失うと,いずれか一方が衰滅するのが普通である。しかるにわが国語において「き」・「けり」が後の世まで残ったのはなぜであるか。これも言語学者の考うべき問題である。これについても私見はあるが他日に譲る。

3.例:女に問うていはく,これより人や渡りつるといへば,女のいふやう,やごとなき人の,軍千人ばかり具しておはしつる。今は信濃国には入り給ひぬらん。いみじき竜のやうなる馬に乗りて,飛ぶが

如くしておはしき。この小勢にては,追ひつき給ひたりとも,皆殺され給ひなん。これより帰りて,軍を多く整へてこそ追ひ給はめといひければ,誠に思ひて,大友皇子の兵皆引き返しにけり。(宇治拾遺物語巻15)

4.わが国語でも同様の用法があった。たとえば『皇祖の遠き御代にも,おしてる難波の国に,天の下治(し)らしめしきと,今の世にたえず言ひつつ,かけまくもあやに畏(かしこ)し』(万葉集,巻20)。

「昔男ありけり」を直ちに「昔男ありき」にするわけにはいかぬ。しからばこの二つはどうちがうか。大体「き」は単純な過去を表わすのに,「けり」は,ある時間の連続をいう心持ちがある。万葉集に「来有《ケリ》」と書いてあるのは,つまりこの意味であろう。だから,「昔男ありけり」というのは,単に過去の時に,一人の男があったというだけではなくて,その人の生存が,時間的連続があったことを表わしているのである。

とあるだけである。意味の立場からでも,この語形が私のいわゆるExpanded Formに相当するものであるように認めたのは,おそらく従来の説明から一歩を進めたものと言ってさしつかえがなかろうと思うが,私としては画竜点睛を欠くうらみがないとは言えない。詳しくは記,紀,万葉以来一切の例を調べねばならないが,それは他日の機会に譲り,ここには竹取物語を例に取ってみるのに,同書一巻はまことに整然たる区別をこの2語尾の間に立てているのである。たとえば

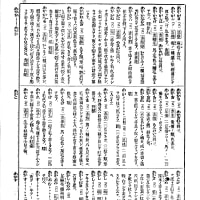

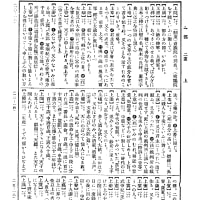

(1)今は昔竹取の翁といふものありけり。野出にまじりて,竹を取りつつ,万の事につかひけり。名をば讃岐造麿となむいひける。その中に,本光る竹一すぢありけり。

(2)或時は風につけて知らぬ国に吹き寄せられて,鬼のやうなるもの出で来て殺さんとしき。ある時には来し方行末も知らず,海にまぎれんとしき。或時は糧尽きて,草の根を食物としき。ある時にはいはん方なくむくつげなるもの来て,食ひかからむとしき。

など,きわめて明りょうである。明治年間の国文法学界で不幸にも早世された偉才草野清民氏はこの両語尾について,

正シキ例ドモヲ掲グレバ,きハ対談,けりハ記録的ト区別アルガ如クナレドモ,相混ジ居ルモノ多シ。

(『日本文法』53ページ)

と言い,故藤岡博士は

竹取物語は草紙地には「けり」(ける,けれ)を用い,対話には「き」を用う。

(『国文学全史,平安朝編』186ページ)

と述べておられるような認識はあるが,このような使い分けが何によって存在したものかの言語学的研究ないし説明はまだ寡聞な私の耳には入らないのを,私は国語学のために非常に遺憾とする。私見によれば草紙地(記録的)に「けり」のあるのは,それが作者の言葉であって『伝承』であるか,そうでなければ自己の作意から出る事柄を『伝承』として叙述するからで,いずれも『非経験』に属し,また対話(対談)に「き」とあるのは,記述する事柄がその言者の『経験』であるか,そうでなければ『経験』として陳述するからであって,上例(2)の場合は,実は車持皇子が玉の枝を取りに遠国へ行ったと偽り,その途中でのできごとを物語っているが,事は偽りでも,人をたばかるためには経験として述べるのはもちろん,したがって言語学的にはいうまでもなく『目睹回想』の語形となっている。なおその少し先の所に皇子の虚偽が暴露におよぶ条に,皇子を恨む漢部内麿らの差し出した書状には,

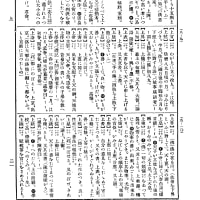

(3)かしこき玉の枝を作らせ給ひて,官も賜はむと仰せ給ひき。これをこの比(ころ)案ずるに,御使とおはしますべき赫映(かぐや)姫の要じ給ふべきなりけりと承りて……

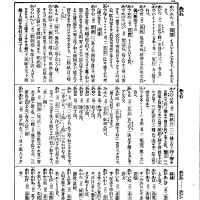

とある。これは書状の文句であるが,われわれは記録と対談草紙地と対話という言葉に誤まられて,これを記録の語と思ってはならない。これは明らかに対談に属する。そして『仰せ給ひき』は『おっしゃいました』(確かに私どもこの耳で聞きました)で,『要じ給ふべきなり也と承りて』は『お求めあそばすのじゃげなと承りまして』であって,赫映姫の要じ給ふということは,この書状の記者の親しく経験によって知るところではないが人づてに聞いたところであるから「けり」が用いられているのである。このゆえに私は『男ありき』ならばこれを『男があった』のように現代訳をなし,『男ありけり』ならば『男があったとさ』・『男があったげな』のように解すべきものと信ずる。そして「けり」は前述のとおり,これを英文法と比較対照すればExpanded Formに相当する。そしてExpanded Formは前2節で明らかにしたとおりImperfectの低回性を強調した語形で,それにはしばしば情緒が伴い余韻嫋(じよう)々の響きがある。ゆえにこの「けり」は一面『伝承回想』であると同時にまた他面では『詠嘆』の意を有する(§18末端参照)いわれも明りょうになり,「けり」の全貌が理解できて,ここに初めて心の安らぎを得るように思う。なお,「き」・「けり」については言うべきことが多くあるが,本書は国文法を説くためのものでないからここには差し控える。とにかく上のような区別は平安朝初期までは明りょうにあったが,後漸次失われてついには区別のないものと考えられるようになった3。けれども私の考えによれば鎌倉時代まではある程度残存していたようである。それはとにかく,前掲の竹取物語の例(3)の『要じ給うべきなりけりと承りて』のように,間接叙法(Indirect Narrationによって自己の伝承をさらに他に伝えるとき,ドイツ語には.

Er sagte mir, dass seine Mutter krank ware(or sei).

(=He told me that his mother were [or be] ill)

のようにいわゆる"Subjunctive Mood"を用いて,伝達者が伝達内容の真偽について保証の位置に立つことを避ける用法のあることは一般周知の事実である。英語でも古くは同様の用法があったので,たとえば

(略)

のようである。しかし,この語でも,伝達者がその伝達する事件の内容を信じて保証に立つ用意のあるときは,ドイツ語と同様Indicative Moodを用いて4

(略)

のようにした。

1.もっとも私がこの研究を進めるに至った動機は大正6年9月某日岡倉由三郎先生を雑司が谷のお宅にお訪ねしたとき,先生の座談に暗示を得たことにあるので,先生はつとに私の言うところに類した区別、を「き」と「けり」との間に認めておられるように思う。ここに事の次第を明記して先生に対する感謝の意を表するとともに,もし私の説ぐところが先生のお考と異なっているならば,それは私自身の1年間にわたる研究の結果であることを断わっておく。なおこの決論も私が大正7年10月までに得たところで『動詞職能論』の一部を成したものであるが以来今日に至るまで私はこの決論を否定する理由を発見しないこともあわせて申し述べておく。

2. たとえば,今泉定介氏著『竹取物語講義』11ページに言う。『「けり」は過去の意を示す助動詞なり。「つ」「ぬ」「たり」などよりは,さらに時を経たるにいう。「き」というにほぼ同じ。』なお序に言う。いったい言語界においては等義の二形が対立するとき,その間に意義の分化を生ずるのが普通である(ag."He has come" vs. "He is come")。それくらいであるから最初意義上の区別ある二形がもしその区別を失うと,いずれか一方が衰滅するのが普通である。しかるにわが国語において「き」・「けり」が後の世まで残ったのはなぜであるか。これも言語学者の考うべき問題である。これについても私見はあるが他日に譲る。

3.例:女に問うていはく,これより人や渡りつるといへば,女のいふやう,やごとなき人の,軍千人ばかり具しておはしつる。今は信濃国には入り給ひぬらん。いみじき竜のやうなる馬に乗りて,飛ぶが

如くしておはしき。この小勢にては,追ひつき給ひたりとも,皆殺され給ひなん。これより帰りて,軍を多く整へてこそ追ひ給はめといひければ,誠に思ひて,大友皇子の兵皆引き返しにけり。(宇治拾遺物語巻15)

4.わが国語でも同様の用法があった。たとえば『皇祖の遠き御代にも,おしてる難波の国に,天の下治(し)らしめしきと,今の世にたえず言ひつつ,かけまくもあやに畏(かしこ)し』(万葉集,巻20)。