【注意】本記事はネタバレ要素が多分に含まれています

↑1991年公開の映画で今更ですが一応表示しておきます。

引き続きもう1本、TSUTAYAでDVDを借りて見た映画のレビュー、1991年公開のジブリ映画「おもひでぽろぽろ」です。

先日テレビで実写版「耳をすませば」をやっていて、構成が「おもひでぽろぽろ」方式で・・そういえば「おもひで・・」といえば鉄道シーンが注目の映画。折角なので見直してみようと借りてきました。

さてこの作品、監督は高橋勲、宮崎駿は製作プロデューサーに回った作品です。

ジブリ映画としては1989年の魔女の宅急便、1992年の紅の豚という時系列です。

ジブリの他の作品と異なりアニメ映画の形を取っているものの、子供には少々難解そうで「子供向け」とはいいがたい印象です。

この「おもひでぽろぽろ」で描かれた鉄道シーンは鉄道ファンには一見の価値があります。単に背景として鉄道が出てくるだけではなく、本作のメインである主人公「岡島タエ子」の心情の変化を映し出す役割も担っています。

以前にテレビ放映で見ましたが、今回改めて見直してみると鉄道シーン以外にも驚かされる内容が数多くあります

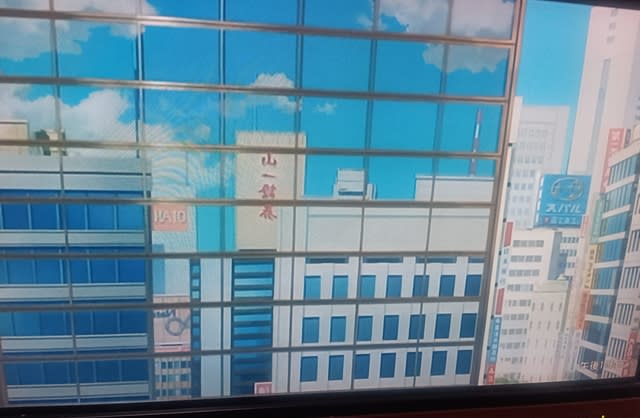

オープニングのミラービルに映る景色、山一證券が時代を感じますね。

山一證券の自主廃業は1997年11月、公開の6年後です。

映画の舞台は公開の9年前、1982年の夏に27歳の主人公の岡島タエ子が10日間の休暇を取得して山形県の親戚宅(姉の旦那の実家)に2回目の農業体験旅行に行く中で、折に触れて約17年前(1965年頃)の小学校5年生当時の出来事を思い出しながら・・という構成で話が進みます。

(1982年・27歳等の設定の出展は映画.com等による)

↑のミラービルの次のシーンでタエ子がNECのキーボードをたたく姿。

キーボードを見るにワープロではなくパソコンなのは明らか。

何の気なしに見流してしまいそうですが、時代は1982年夏、PC98デビュー前夜のまだまだパソコンが珍しくカセットテープで動いていた端末が現役だった時代、そもそも公開の1991年ですらオフィスにパソコンがあるのが珍しい時代です。

後半の台詞でタエ子は今の仕事にそれほど意欲があるわけではないと語られますが、この時代にパソコンを扱えるからに先進的で俗にいうキャリアウーマン的だったのかもと推測できます。

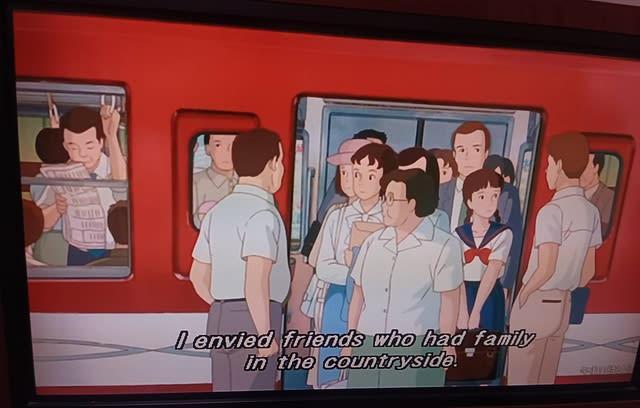

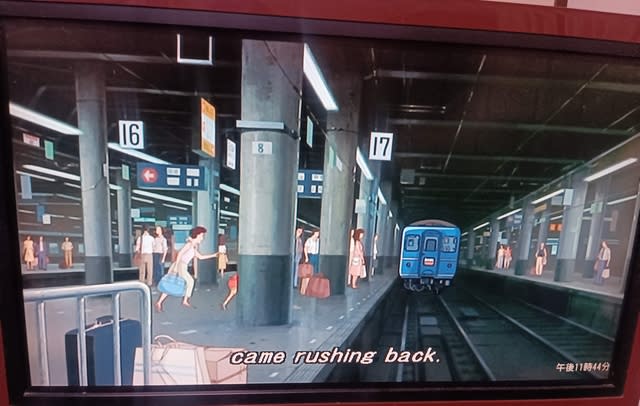

まず最初の鉄道シーン、地下鉄丸ノ内線から降りるシーン

小学生の頃の回想シーンに登場する新幹線。

まだ開業間もない「新幹線乗る」こと自体が鉄道ファンでない人にも特別なイベントだった時代ですね。

夏休み、両親の実家などいわゆる「田舎」がないタエ子の「何処かに行きたい」からはじまった祖母と熱海の大野屋への1泊旅行。

もっとも、タエ子には大野屋の色々なお風呂には興味をひいたものの、熱海はそれほどわくわくする場所ではなかったようで・・。

上野駅地上ホームへのあけぼの3号の入線シーン。

推進運転でホームに据付られるシーンが描かれています。推進運転なら最後尾の貫通路を開けて誘導の係員がいると思うのですがそこは描かれていません。

なぜかホームは上ゴミだらけ・・うちの母も「この時代でもこんなに汚れてはいなかった」と言ってますが・・

車内のシーン。14・24系の開放B寝台の通路側の椅子は一定年齢以上の鉄道ファンには郷愁を誘う鉄道アイテムの一つでしょう。

ふと出てきた小学5年生の頃の自分。

小学5年生は蛹から蝶になる前夜の時期。今もまたその時期なのか・・と考えるタエ子。

外観の走行シーン。実写と変わらないような精緻なアニメで表現されています。機関車はED75、既に黒磯を過ぎていることが分かります

劇中の台詞からタエ子はこの後で寝たことがわかりますが、この頃のあけぼの3号は上野22時24分発で山形3時51分着。として、既に上野発車から2時間近くは物思いにふけっていたことが想像できます。

よく3時51分の山形到着に間にあうように起きれるなと・・

参考ー当時のあけぼの号のダイヤ

山形駅に到着。板谷峠を越えるためにEF71とED78の重連になっています。よく見るとEF71とED78が微妙に描き分けられているのが分かります。なんとも細かい!

鉄道シーンはこの後はラストまでおあずけ。

未明の山形駅で下車したタエ子は迎えに来たトシオと合流。トシオはタエ子の2歳年下で姉の旦那の従妹であるものの、トシオが一方的に知ってる程度の間柄でこの時も急遽頼まれて迎えに来たという・・

この後のタエ子の山形での滞在はトシオが案内する形で進みます。

まずタエ子がトシオの車で向かったのは、紅花畑。紅花の収穫は棘が柔らかい早朝のうちに収穫し、日中は紅(口紅などの紅)の原料に加工するための作業、そして副産物として紅花染めをして・・というタエ子の農業体験を通じて紅花の農作業が語られます。

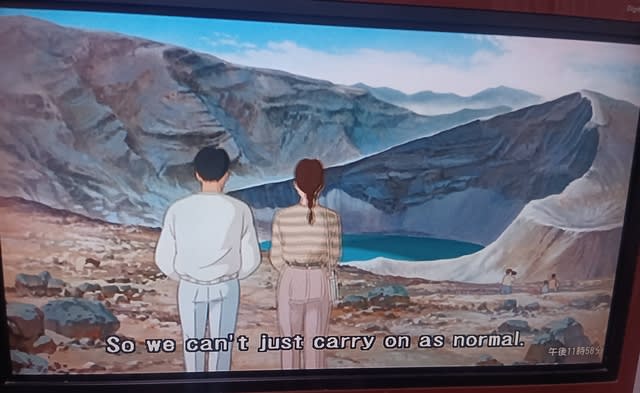

別の日にはトシオの案内で蔵王にデート。

トシオは会社勤めを辞めて有機農業を始めた話、冬はスキー場でインストラクターのアルバイトをしている話などが語られます。

このトシオ、有機農業に熱い男だけでなく、ネット時代以前なのにハンガリーの民族音楽グループの曲を聞いていたり先進的な男のような風があります。

予定外に山形駅に迎えに行くことにはじまり、実はトシオは最初から「自分が知らない東京」から来たタエ子に好意を持っていた風がありますね。

余談ですが私が蔵王のこのお釜を見物したのはまだ子供のころ。仙山線に旧型客車の普通列車が走っていた頃。多分この映画の舞台と似たような時期ですね

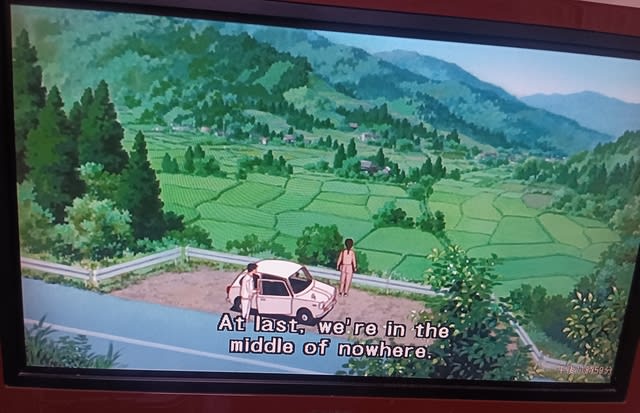

景色がいい場所に車を止めて・・、美しい自然の風景に感激するタエ子に「この自然の風景は人間(農民)が作り出した風景」であることを説明します。

この後のタエ子の滞在中、トシオはタエ子に色々な作業を体験させます。その中で有機農法の水田で雑草を取る作業。これはタエ子も身体に来たようで・・、しかし農薬や化学肥料を使わない有機農法の裏には従事者の苦労があることが語られるシーンも。

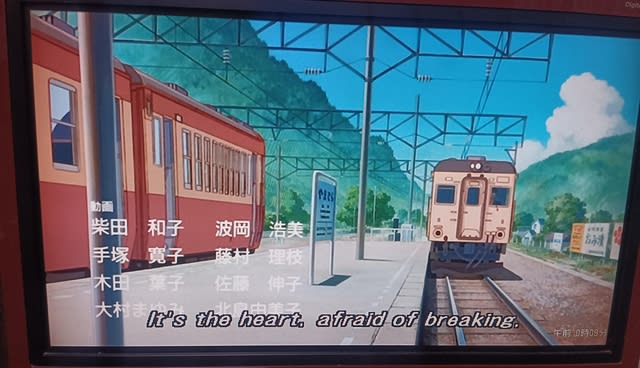

そしてタエ子が東京に帰宅する日。仙山線高瀬駅まで送ってもらいます

実は前夜に本家のおばあちゃんがタエ子にトシオとの結婚を勧めるも・・気持ちが整理できないタエ子は家を飛び出てるも、偶然に車で通りかかったトシオに拾われ・・ここでタエ子はトシオのことを意識しはじめるという最大の山場があったりします。

架線があって電化されているのが表現されています。

仙山線は勾配路線なことや交流電化の実験に使われたこともあり、この辺りも当初は直流で電化されたのが交流に変更された歴史があります。

キハ20系列の気動車の普通列車で仙台経由で帰るタエ子

仙山線は一時期普通列車に気動車が使われていたことがあると聞きます

ここでタエ子は冬の再訪を約束して見送りに来たトシオやおばさん、ナオコちゃんと別れてエンディング。

車内の様子。デッキがない構造が表現されています

そして小学5年生の自分や当時のクラスメイト達に背中を押されるような形で・・

隣の山寺駅で対向の455系列電車の普通列車と行き違い

タエ子が乗る高瀬駅から来た普通列車が気動車で反対列車が急行型の電車なのも意味があっての描写なはず。去りがたい気持ちを鈍足なディーゼルカー、早く気持ちを伝えたい意識を急行型電車で表現したと思えます。

さてまとめると「おもひでぽろぽろ」では、現代パートでは山形の美しい自然の風景、回想パートでは1965年、高度経済成長期の古き良き時代が描写されています。この実写のような精緻な描写にも価値があるのですが、改めて見直して感じたのが現代パートの先見性。

タエ子が長期休暇を利用した山形への旅は今でいうグリーンツーリズム。

都会から田舎に行きそこで農業や伝統文化体験を行うというのは地方創成の観点からも注目されています

一方で田舎は都会の人の物見遊山需要の為に存在しているのか、さわりだけ断片的に農業体験をして分かった気になるのはどうなのか、という現在に通じる問題をタエ子の心情を通じて表現されています。

タエ子が山形到着後にまず行った紅花シーンでは収穫や処理を解説するかのように描いています。紅花は2018年に「山寺が支えた紅花文化」として日本遺産に登録。現在では世界農業遺産登録に向けた活動が進められています。

現代人には「紅花は山形の名産」と聞いても花ということが分かっても観賞用以外に何に使われるか今一つピンとこなくても不思議ではないでしょう。

そしてトシオが熱く語る有機農法、農薬や化学肥料を使わないオーガニック農業、オーガニック食品は現在では付加価値品として一大市場となっていますが、有機(オーガニック)農業の裏には雑草や害虫対策など苦労があることはやはり知られているとはいいがたいでしょう。

「自然の美しい風景は植物や生き物との共同作業によって作り出された」という部分。今でこそ「里山」という言葉で説明出来ますが、自然というのは「人間の介入が全くない」「手つかず」という意味ではない(その意味なら「天然」の方が近いのかも)ことを言語化しているのも特徴的です。

ジブリ映画ではこの前1988年の「となりのトトロ」で都市化される前、昭和20年代後半の郊外の里山の生活として、この後1994年の「平成狸合戦」では里山の開発に警鐘を鳴らし、1997年の「もののけ姫」で里山を人間と自然(神)の共生の場として表現しています。この一連の流れの中で「トトロ」と「狸合戦」の間のこの作品では都会の人が見る田舎の風景を通じて里山を説明しています。

そして、映画の舞台となった山形県の置賜地方には「草木塔」という草木に感謝して成長を願う石碑を立てる文化があります。グリーンツーリズム・紅花・有機農法、里山、これらの要素を1991年の映画で盛り込んだ先進性とジブリ映画に共通してみられる「自然崇拝」や「地球環境への畏敬の念」そして「人と自然との共存」を強く感じる作品です。

現代(1982年)パートのタエ子、不自然の時々頬骨?ほうれい線??が目立つように描かれています。

1982年当時の27歳の女性の描かれ方、かと思いきや終盤に連れて線が目立つシーンが減っていきます。線はタエ子の心の内面の成長、蛹から蝶への成長に伴い消えていくものとされているように感じます。

この記事では、回想パートには殆ど触れていませんが、小学5年生のタエ子、算数の成績が悪かったり一見ダメな子に描かれている反面、作文を褒められたり、演劇では大学の演劇に出演要請、隣のクラスのエース級の男の子に好かれ・・と実はいいことも色々と。映画では描かれなかった小学5年生のタエ子のその後は実はハッピーだったのかも。正に蛹が蝶になる前夜ですね。

最後にyoutubeに鉄道シーンが美しいエンディングがアップされているので紹介しておきます。

2024/5/23 1:28(JST)