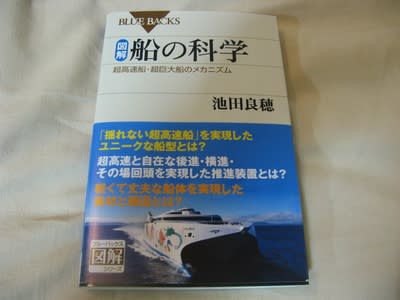

「超高速船・超巨大船のメカニズム」という副題が付いています。

深海生物と船。一応海つながりとはいえ全然違いますね。

帯には航海中の高速フェリー「ナッチャンRera」の写真が使われています。

帯を外すと航海中に斜め上方から撮影したシーンが現れます。

カバーの装丁や帯の「揺れない超高速船」を実現したユニークな船形とは?」といった文章の通り、2007年9月にリベラ社系列の東日本フェリーの青函航路に就航した高速フェリー「ナッチャンRera」が本書のメインです。

最高速力41.5ノットを誇る「ナッチャンRera」誕生に至るまでの船の進化。それを支える技術などを紹介しつつ、船の仕組みと構造について各章で展開されています。

「船は人類が最初に編み出した乗り物」と聞きますが、そもそも船が水に浮く仕組みである「浮力」について第1章で解説。

分かり易く解説していそう。とはいえ、物理や数学が苦手な私には分かったような分からないような・・。

しかし数学や物理の概念が生まれる前に、人類の祖先は既に「船」という概念を生み出していた。

というのはやはり凄いものです。

最先端の技術を駆使し華々しくデビューした「ナッチャンRera」と、その後に登場した姉妹船「ナッチャンworld」の2船。

しかしリベラ・東日本フェリーは運行開始から1年強の今年(08年)11月を持って採算性の問題などから高速船の運航休止・フェリー事業撤退を発表。

ナッチャン姉妹2隻の行方は未だ公表がありません。

また先月には「ナッチャンworld」の救命艇火災が起きるなど事故の報も聞きます。

ネット上各所の事情通氏のサイト・書き込み等によれば

「高速船導入前は在来船の青函航路はそれなりに利益が出ていた。経営判断が無謀」

「そもそも計画倒産的なものではないか?」

という論調も目にします。

また東日本フェリー社においても青函航路にジェットフォイル導入・撤退。次に高速カーフェリー導入撤退を繰り返し、今回が3度目であり「三度目の正直」にならず「二度あることは三度ある」となった不名誉な実績もあります。

超高速船といえば、本書で主に語られている「ナッチャンRera」を初めとするオーストラリア・インキャット社製高速船の他に、運輸省主導で開発された国産のテクノスーパーライナー(TSL)も耳にします。

しかしながらこちらも実験船を静岡県が防災船として購入。清水~下田航路などで利用されるものの、運行経費が高すぎる事から早々に廃船。

東京~小笠原航路で使用されるべく建造された「SUPER LINER OGASAWARA」も運用コストの問題で運行支援をおこうなうはずだった東京都などが撤退。

建造から数年たった今でも造船所に係船されたまま、全く使われる当てがない状態だそうです。

最先端の技術を駆使した夢の超高速船であっても経済的には決して万能ではない。

本書でも第11章「高速船の経済性」において「速度と経済性は相反する」事も述べられています。

一方で高速船の欠点や利点を挙げた上で

「就航する航路と運航形態、そしてマーケティングを的確に行えば、かえって経済性が高い事もあるのだ」

(P221から引用)

と結論しています。

最新技術を生かすも殺すも、結局は「使う側(経営側)の頭次第」ということになるようです。

まもなく今月一杯で運行を終了する青函航路のオーストラリア製超高速船。

興味はあるものの乗れないのは残念なものです。

とはいえ青函航路といえば、元RORO船?を使用した旅客扱いを行う貨物フェリー(道南自動車フェリー・青函フェリー)の方にも乗ってみたいですね。

高速船といえば、ジェットフォイルの「セブンアイランド愛」にも・・・・。

******

図解・船の科学 池田良穂著

ISBN978-4-06-257579-9

講談社 ブルーバックス B-1579

880円

「ナッチャンRera」 オフィシャルサイト

http://www.higashinihon-ferry.com/natchanrera/index.html

「ナッチャンworld」 オフィシャルサイト

http://www.higashinihon-ferry.com/natchanworld/index.html

08/10/15 3:15UP