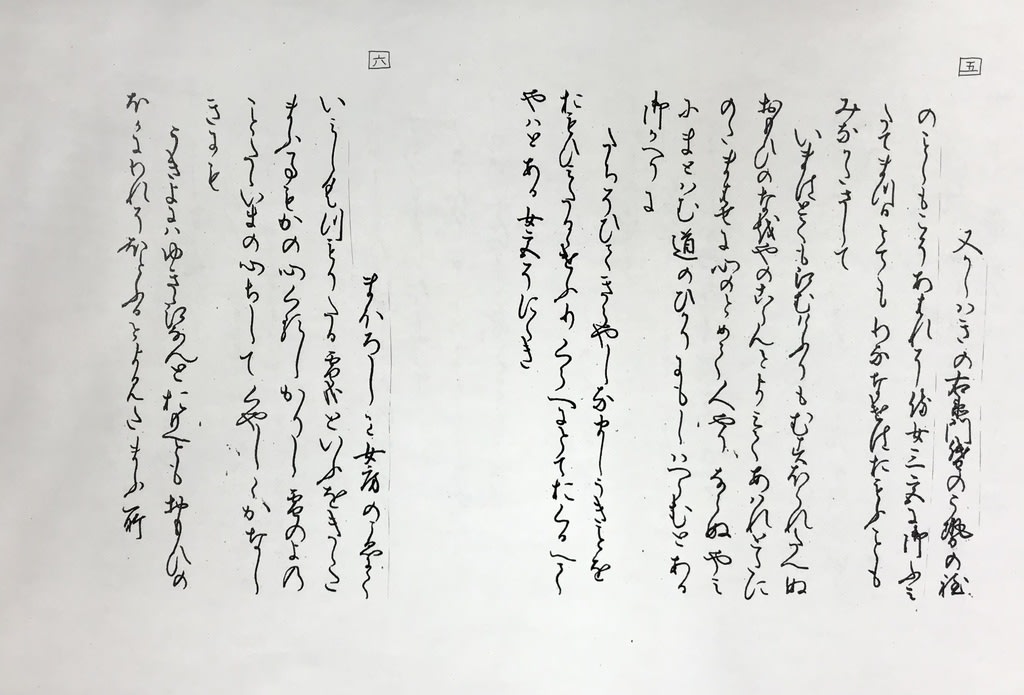

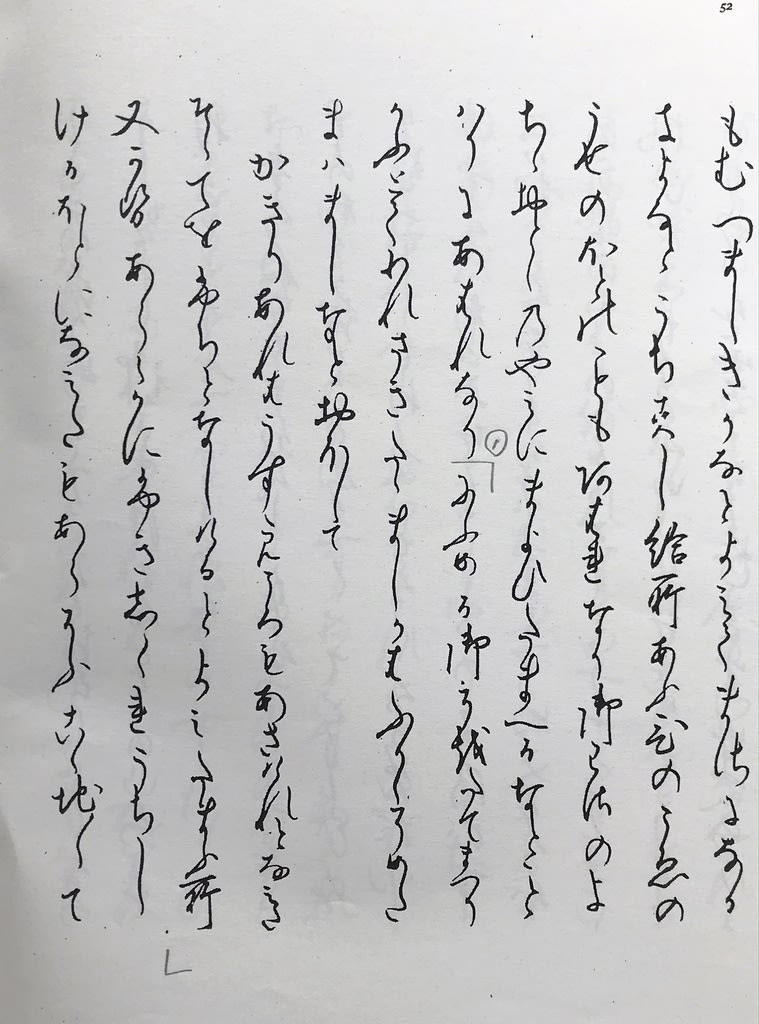

2学期は、『無名草子』に採録されている源氏物語の和歌を研究対象としてみる。影印本は、水府明徳会彰考館蔵の『建久物語』(「無名草子」の異名)を取り寄せた。たまたま、オンライン販売で一冊だけ残っていたもの(笑)。

そこから、新編日本古典文学全集(小学館)の校訂本で「源氏物語-あはれなること」と見出しのつけられた、和歌を中心とした評論の部分を扱う。何点か抽出し、受講生(高校2年生)に分担してもらう。

そこから、新編日本古典文学全集(小学館)の校訂本で「源氏物語-あはれなること」と見出しのつけられた、和歌を中心とした評論の部分を扱う。何点か抽出し、受講生(高校2年生)に分担してもらう。

引き続き、神戸大学大学院博士課程前期を修了している、優秀な助手君!?にも分担してもらい、お手本の研究発表をしてもらうことに。

「教授」の僕は(笑)、残りもので(笑)、「葵」巻の葵上の葬送の場面についての条を、お手本のそのまたお手本に論じてみようかと。

そこで、まずは『無名草子』に引用されている次の本文が何ものなのか、気になった。

「鈍(にば)める(彰考館蔵本では「にふめる」)御衣を奉り換ふとて、我先立たましかば、深く染めたまはまし、などおぼして」

(新編日本古典文学全集40、小学館)

これに対して、青表紙本系の大島本(飛鳥井家の藤原雅康等筆本)の『源氏物語』では、

「鈍(にば)める御衣たてまつれるも夢の心地して、われ先立たましかば、深くぞ染め給はまし」

(新日本古典文学大系19、岩波書店)

となっている。

「鈍める御衣たてまつれるも夢の心地して」のところが、『無名草子』では、「鈍める御衣を奉り換ふとて」となっており、大きく異なる。ほかにも助詞の異同のいくつかあり、これが、参照していた本文の違いなのか、はたまた『無名草子』による梗概化なのか、一考の余地のある。

校異については、例によって、池田亀鑑先生の『源氏物語大成』を参照させて戴く。

すると、「奉り換ふ」という特異な異同は、大成に取り上げられた「葵」巻のどの校本にも見受けられない。

蓋し、この部分に関しては、『無名草子』は、本文を引用する際に、解釈して梗概化した可能性が高い。

和歌については、無論、正確に引用しており、「葵」巻の校本間にも取り立てゝの異同はない。

以上は、翻刻と本文についての下準備で、和歌については、修辞を検証しながら、解釈を試みていく。