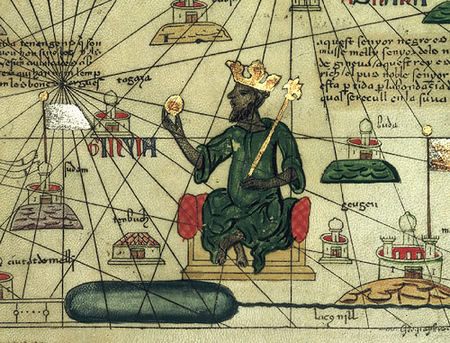

山川詳説世界史では、P114に「黄金の国」マリ王国マンサ・ムーサとして紹介されている。『角川世界史辞典』には「カンカン・ムーサ(?~1337)は西アフリカ西部に13世紀から15世紀にわたって栄えた黒人イスラム国家マリ帝国最盛期の王(位1312~37)。マンサ(王)・ムーサの名で知られる。大量の金とともにメッカ巡礼し、黄金の国マリの名を高らしめた。イスラム文化の導入にも努力。トンブクトゥの大モスクも建立。」とある。

なぜマンサ・ムーサか?

それは、日本でよく使われる預言者のモーセは、ヘブライ語ではモシェ、アラビア語ではムーサという。シナイ山のことをアラビア語では、ジェベル・ムーサ(モーセの山)というそうだ。ちなみに最近では実際のシナイ山は、その北のラス・サフサファであるという説もあるそうだ。

旧約聖書は、ユダヤ教だけではなく、イスラーム教の聖典であるし、メッカ巡礼でエジプトで喜捨した金で経済を大混乱させたエピソードからも、王は熱心な信者であろうから、ムーサはモーセではないかと思ったのだ。

そういえば、昔はマリ帝国の王という表現が、今の教科書ではマリ王国の王になっている。

にほんブログ村

なぜマンサ・ムーサか?

それは、日本でよく使われる預言者のモーセは、ヘブライ語ではモシェ、アラビア語ではムーサという。シナイ山のことをアラビア語では、ジェベル・ムーサ(モーセの山)というそうだ。ちなみに最近では実際のシナイ山は、その北のラス・サフサファであるという説もあるそうだ。

旧約聖書は、ユダヤ教だけではなく、イスラーム教の聖典であるし、メッカ巡礼でエジプトで喜捨した金で経済を大混乱させたエピソードからも、王は熱心な信者であろうから、ムーサはモーセではないかと思ったのだ。

そういえば、昔はマリ帝国の王という表現が、今の教科書ではマリ王国の王になっている。

にほんブログ村