この地には、7世紀の初め頃、久能寺と称する寺があり、11世紀の頃まで

繁栄したと伝えます。戦国時代になり、武田信玄が砦を築きその後、徳川の

領地となります。東照宮の境内に残る蹴上げの高い石段は砦であった頃の

遺構であると言います。

仏教伝来から明治維新に至るまで、わが国は神仏習合の道程でした。

東照宮に祀られる徳川家康の神号「東照大権現」。この権現という言葉自体

「仏が「仮に」神の形を取って「現れ」たこと」、を示すものですね。

東照宮に限りません。日本の神社には、大陸から仏教建築、仏教美術として

伝わり熟成したものが色濃く反映されていることを感じます。

明治維新の神仏分離政策は、わが国の思想、文化に対しては少なくないマイナスを

与えたと思われます。

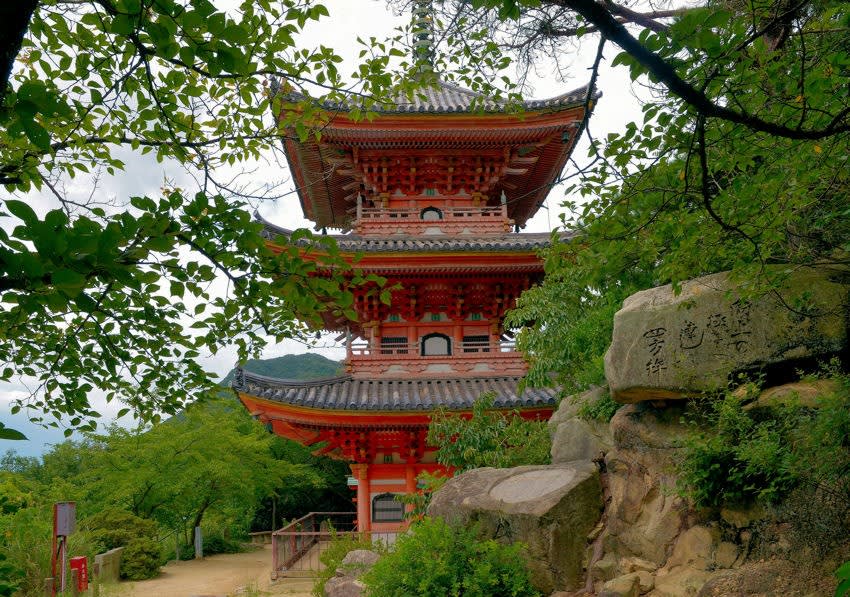

この東照宮においても、明治以降、薬師堂は日枝神社に、鐘楼は鼓楼に、五重塔

は取り払い廃棄に・・なっています。

東照宮の建築物、構築物の中に残る様式や形象に目を向けてみました。

壁と透塀の形

本殿の動物達

勾欄

日枝神社(薬師堂)

唐燈籠の天女(飛天)

唐燈籠

透塀脇門の屋根

繁栄したと伝えます。戦国時代になり、武田信玄が砦を築きその後、徳川の

領地となります。東照宮の境内に残る蹴上げの高い石段は砦であった頃の

遺構であると言います。

仏教伝来から明治維新に至るまで、わが国は神仏習合の道程でした。

東照宮に祀られる徳川家康の神号「東照大権現」。この権現という言葉自体

「仏が「仮に」神の形を取って「現れ」たこと」、を示すものですね。

東照宮に限りません。日本の神社には、大陸から仏教建築、仏教美術として

伝わり熟成したものが色濃く反映されていることを感じます。

明治維新の神仏分離政策は、わが国の思想、文化に対しては少なくないマイナスを

与えたと思われます。

この東照宮においても、明治以降、薬師堂は日枝神社に、鐘楼は鼓楼に、五重塔

は取り払い廃棄に・・なっています。

東照宮の建築物、構築物の中に残る様式や形象に目を向けてみました。

壁と透塀の形

本殿の動物達

勾欄

日枝神社(薬師堂)

唐燈籠の天女(飛天)

唐燈籠

透塀脇門の屋根