EDX(エネルギー分散型蛍光X線分析装置)を使っていて、

ふと疑問に思ったことや、使うにあたり気をつけることなどについての勉強。

(に関するメモ)

今回はスペクトルピークの中で、よく見るESCピーク、Sumピークについて。

ESCピーク(エスケープピーク)

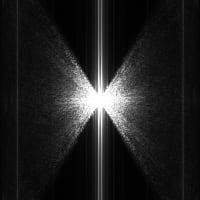

ESCピーク(エスケープピーク)は、検出器のSiを励起するのに

蛍光X線のエネルギーが使われたために、

蛍光X線のピーク位置に対してSiのKα線のエネルギー1.74 keVだけ

低いエネルギー位置に出現するもの。

本にはこんな風にありました。これは納得。

でも、走査電子顕微鏡基本用語集にはこんなこと書いてありました。

『EDSの場合、入射したX線により、検出器のSiが励起され、

本来の特性X線ピークの計数が減ると同時に、

SiのX線エネルギー(1.74keV)に相当する低いエネルギー位置に

ゴーストピークが現れる現象』 (引用:weblio 辞書)

この文からだと、入射する連続X線によってSiが励起され、

スペクトルの1.74 keVの位置にピークが出現するみたいに読めてしまう。

実際にそういうったスペクトルが出現する可能性も十分にあるけど、

エスケープピークってのは結構いろんな位置に出現するから

なんかちょっと違う気がする。けど読み違えてるだけで合ってる気もする・・。

あとぜんぜん関係無いけど、エスケープピークって言いにくいなぁ。

何度も何度も噛んだ記憶があります。

特に「エスペーク・・」「エスペープ・・」って言うことが多い。

Sumピーク(サムピーク)

Sumピーク(サムピーク)は、検出器が2つの光子を同時に計数した際に出現する。

高濃度の試料を測定するときに起こりやすく、

2個の光子のエネルギーの和の位置にピークが出現する。

Kα×2の位置だけでなく、Kα+Kβの位置などにも注意が必要。

辞書にも同じようなことが書かれていました。

これはわかりやすいです。

半導体検出器(SSD)では、信号処理時間より小さな時間間隔で

2つのX線が入射すると、和に相当するパルスを生じちゃうんですね。

エスケープピークもサムピークも、出現する位置は決まっているため

通常はソフトウェアで除去処理がされるようで。

とりあえず今日はこの辺で、今度はもうちょっと詳しく&

よく耳にする「サテライトピーク」についても。

ふと疑問に思ったことや、使うにあたり気をつけることなどについての勉強。

(に関するメモ)

今回はスペクトルピークの中で、よく見るESCピーク、Sumピークについて。

ESCピーク(エスケープピーク)

ESCピーク(エスケープピーク)は、検出器のSiを励起するのに

蛍光X線のエネルギーが使われたために、

蛍光X線のピーク位置に対してSiのKα線のエネルギー1.74 keVだけ

低いエネルギー位置に出現するもの。

本にはこんな風にありました。これは納得。

でも、走査電子顕微鏡基本用語集にはこんなこと書いてありました。

『EDSの場合、入射したX線により、検出器のSiが励起され、

本来の特性X線ピークの計数が減ると同時に、

SiのX線エネルギー(1.74keV)に相当する低いエネルギー位置に

ゴーストピークが現れる現象』 (引用:weblio 辞書)

この文からだと、入射する連続X線によってSiが励起され、

スペクトルの1.74 keVの位置にピークが出現するみたいに読めてしまう。

実際にそういうったスペクトルが出現する可能性も十分にあるけど、

エスケープピークってのは結構いろんな位置に出現するから

なんかちょっと違う気がする。けど読み違えてるだけで合ってる気もする・・。

あとぜんぜん関係無いけど、エスケープピークって言いにくいなぁ。

何度も何度も噛んだ記憶があります。

特に「エスペーク・・」「エスペープ・・」って言うことが多い。

Sumピーク(サムピーク)

Sumピーク(サムピーク)は、検出器が2つの光子を同時に計数した際に出現する。

高濃度の試料を測定するときに起こりやすく、

2個の光子のエネルギーの和の位置にピークが出現する。

Kα×2の位置だけでなく、Kα+Kβの位置などにも注意が必要。

辞書にも同じようなことが書かれていました。

これはわかりやすいです。

半導体検出器(SSD)では、信号処理時間より小さな時間間隔で

2つのX線が入射すると、和に相当するパルスを生じちゃうんですね。

エスケープピークもサムピークも、出現する位置は決まっているため

通常はソフトウェアで除去処理がされるようで。

とりあえず今日はこの辺で、今度はもうちょっと詳しく&

よく耳にする「サテライトピーク」についても。

Si検出素子にX線の光子が入射すると、光電効果によって光電子が生じます。光電子は光子のエネルギーをもらい、Si結晶格子中を走行しながらSi特性X線、オージェ電子を発して次第にエネルギーを失います。それらの相互作用の結果、Si結晶がイオン化されて電子・正孔対を生じ、生じた電荷が入射光子のエネルギーに比例することから信号処理されスペクトルとなります。相互作用によって生じたものがすべてイオン化に使用されれば良いのですが、生じたSiX線光子の透過距離はオージェ電子よりも一桁大きいので、ある確率(1%程度)で結晶外へ飛び出てしまうため、その光子のエネルギー相当分低いエネルギーが約1%の確率で計測されます。それがエスケープピークです。

サムピークも記述が正確ではありません。

EDSは信号処理系の他に、X線光子の入射時間管理を行う信号処理系より時定数の短い検出系を持っています。信号処理時間中に複数の信号が入射したものはパイルアップ信号として除去されますが、検出系の時間分解能よりも短い間隔で入射した信号は一つの正常信号としてみなされますので入射した二つの信号を加算した位置にスペクトルとして表示されるものです。

ものすごく丁寧でわかりやすかったです!

モヤモヤとした部分がほぼ全てスッと解消された気分です。

今度は理論を実験的に検証してみたくなってきました。

重要となる焼入れ性評価に用いるTTT曲線の均一核生成モデルでの方程式の解析をPTCのMathCADで行い、熱力学と速度論の関数接合論による結果と理論式と比べn=2~3あたりが精度的にもよいとしたところなんかがとても参考になりましたね。