4月に公表されたIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」(→当サイトの関連記事)について、国際会計基準審議会(IASB)の元理事である、鶯地氏にインタビューした記事。

策定の経緯についての箇所がおもしろいと思いました。

「――鶯地さんがIASB理事を務めていた11〜19年にも、営業利益についての議論は盛んだったのでしょうか。

「IFRSで20年以上議論されてきたテーマだが、私が理事だった時代に主に議論が進んだ。当初は『営業利益は多様すぎて統一など無理』とさえ考えられていた議論が、ようやく結実したのだ」

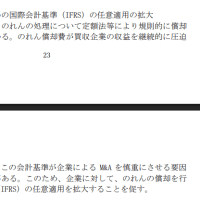

「だが、実はもともとの問題意識は、営業利益の統一ではない。むしろ、EBIT(利払い・税引き前損益)とIFRSの整合性を高めることが狙いだった」

「EBITは純利益と異なり、税制や資本構成の影響を取り除いて企業の稼ぐ実力を比較しやすいというメリットがある。国を超えて企業を比較する際などに投資家はEBITを必要としてきたが、IFRSは税引き前利益までしか定めておらず、課題だった」

「EBITを適切に算出するため、持ち分法投資損益の扱いなどをめぐってIASBで議論を進めた。その結果、『税引き前・財務前・投資前利益』という長い名称の概念を導入すれば、EBITへの道筋をつけられそうだった。だが、この概念をいっそ『営業利益』と呼称する方がよいという議論になり、名称が営業利益になった形だ」」

「営業」区分は残余なのだそうです。

「「『営業』という区分は、『企業の主要な事業活動』に関わる収益と費用だということになっているが、投資や財務に振り分けられなかった『残余』が含まれていると考える方が腑(ふ)に落ちやすい。残余だからこそ、日本基準では営業利益に含まれない一過性の特別損失もIFRSでは『営業』区分だ」」

日本基準の「営業利益」がガラパゴス化するおそれも...

「――世界各地で営業利益が統一された結果、日本の会計基準がガラパゴスらしく見える、と。

「これまで会計の考え方では、営業利益なんて会社ごとにバラバラ、中身を詳しく見てみないと分からないというものだった。だが、少なくともIFRSでは営業利益が統一されていく。そのため、『世界の財務諸表の営業利益とはこういうものなのだ』という共通認識が固まってくる」

「すると、減損損失をわざわざ特別損失として捉え、『経常利益』という項目を設ける日本基準が物珍しい存在になる。経営者の見方で左右される指標である『ケイツネ』は、ある意味でIFRSのMPMを先取りするものだったと考えることもできる。だが、今後はどうか」

「私は、日本基準がうまくできていると思うし、IFRSが変わったからといって直ちに日本基準が合わせるべきだというわけでもない。それでも、世界中の営業利益が統一されるという新しい世界になる」」