縄文時代前期になぜ大集落が形成できたのか、生業がどのように変わることで、大集落を形成することが可能となったのか、これまでその理由は説明されていないと考える。

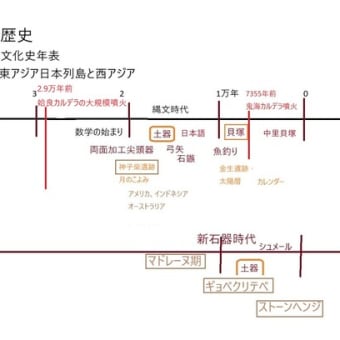

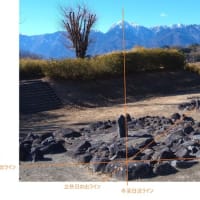

阿久遺跡は、発掘によって遺跡のほぼ三分の一が調査されたが、全体像を伺い知るまでには至っていない。しかしそれでも、従来の知見を覆すほど前例の無い成果があった。 多数の竪穴住居跡の他に、配石を伴う大規模な祭祀場跡が発見されたのである。八ケ岳周辺では縄文時代中期の大規模な遺跡は、井戸尻遺跡や尖石遺跡など幾つかは知られていたが、やや遡って縄文時代前期となると実体はよく分かっていなかったのである。

阿久遺跡の調査から今日まで諏訪を中心とするこの地域では、縄文時代前期になると集落規模が大きくなり、塩尻市矢口遺跡では全国に先駆けて環状集落が形成されるなど、かなり発展した様相があることがわかってきている。阿久遺跡もその中の一つで、文化的な発展の見える集落である。目前の遺跡は発展したことは分る、しかしその背景となる文化や生業がどのようなものなのか、それは分らないままである。

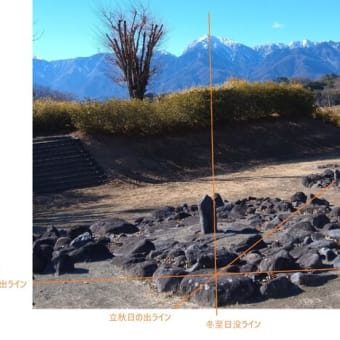

前期直前には、7355年前の鬼海カルデラ噴火による降灰により、西日本は壊滅的な被害を受けたと推測できる。

前期はこのイベントのあとであり、被害を免れた東日本がその後縄文文化を大きく発展させていた。

前期になぜ大集落が形成されるようになったのか。その理由は何なのか。次へ

早期には半年ベースで月齢の暦が作られるようになり、大きな貝塚が形成できるまでになっていた。

網漁も開発されて、その原料となる植物の大量入手も、栽培により可能となったものと推測できる。

同様に雑穀などの栽培も、栽培種成立までには至らないものの、安定した栽培が出来るまでになっていたものと考える。

図

このようにして各種生業のメニューがほぼ出揃い、「縄文カレンダー」小林達雄 なるものが成立するまでになった。

図 カレンダーの開発

これを運用するにはソフトパワーが必要となるはずで、それは太陽暦による季節の把握である。

各種生業の安定した運営にも、大集落の形成にも、また分散居住する村人の季節毎の集会にも、カレンダーが必要となる。前期にはこのための太陽暦も太陰暦も完成していて、大集落が運営できるまでのソフトパワーが出来上がっていたものと考える。

図 栽培種の成立

図 貝塚のサイズ

中期には太陽暦と太陰暦の同期するカレンダーが完成して、貝塚は大きく発展、中里貝塚のような干し貝工場を運営していたとみられる巨大な貝塚が形成されていた。

マメ類は栽培種が成立して、農耕が生業の一つとして中期の発展の重要な役割を果たしていたものと考える。

このように列島の生態系植生に基づく生業の各メニューを完成して、関東や中部における縄文時代中期の繁栄がもたらされたものと思う。