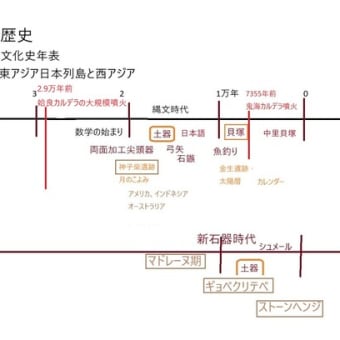

古代に於いて数学の必要性は何だったのか

1.数概念の初め

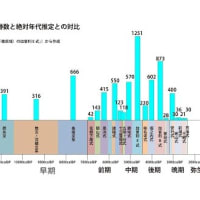

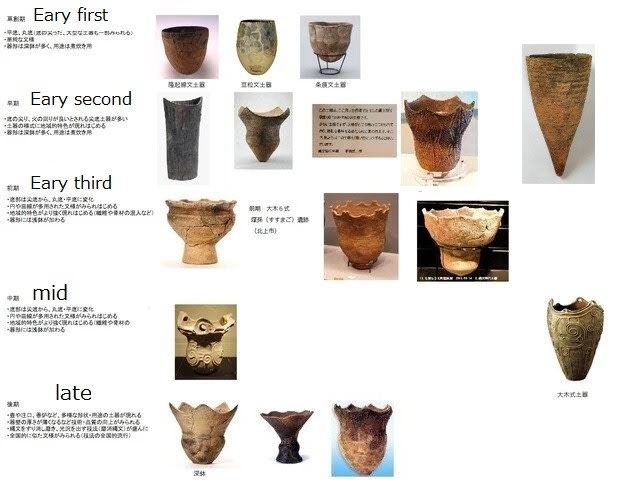

図 小林達雄の「縄文土器の研究」からお借りしました

数認識は指で差すことから始まったとされる。

図 環状ブロック群

図 環状ブロック群の石器

めぼしいものは片手でも余りそうな数の石器と少ないようだ。

2.この日常レベルの数を超えるものは何か

図 神子柴遺跡の石器の集散と会合

図 神子柴型石斧の全国配布

神子柴遺跡のような遠距離からの集散や会合を示す遺跡は全国に幾つもある

集散や会合を行うには、集合日を共通認識する事が必要。

何を以て期日を決めていたのだろうか。

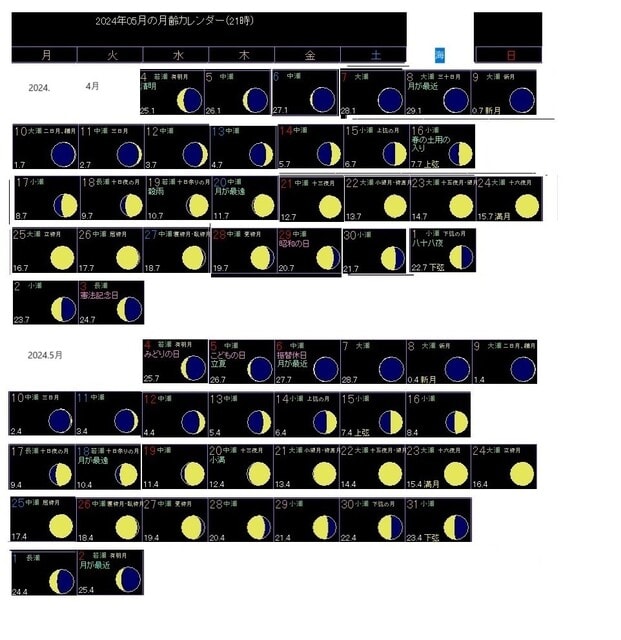

それには月齢の暦が必要で、それがあったと想定するほかないのではないか

この時期には月齢の暦 30という数の認識が有ったのでは無いか

これ以外に遠距離からの会合を可能とする方法はあるのだろうか。

3.直角三角形

図 3,5,4の土版

これは数を単に示しているのでは無く、三平方の定理を説明しているのでは無いか

三平方の定理の始まり何処なのかは、これまでの所確定されていないという

縄文土器に記されていたこの土版は、その起源を示すものに当たるのでは無いか

始まりは縄文時代であると出来るのでは無いかと考える

直角三角形で正方形や長方形の建物が立てられた形跡がある

4.365の数学

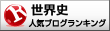

定住すると直ぐに季節の変化と太陽の出る位置に関係あることが分かり

また栽培するためには、春の種蒔き時期を知るために、太陽観測を始めた。

小石で 365 一太陽年はカウントできるが、この大きな数は扱いに困難なので、

1/2として半年 182として、冬至と夏至が知られた。これが 2突起土器に当たる。

半年 182日が分ると、海辺では月の暦から干満周期が予測できるようになる。

これから集団での潮干狩りが計画的に出来るようになり、巨大貝塚が形成されることになった。

月の周期は半年で 6回と分かり、それを 6突起土器として記録した。

太陽暦は 182/2 91 春、秋

91/2 45 季節の始まり 立春と立秋

182日を半年1/4 の4分節したものと考える。それは4突起土器として記録されている

これによりこの時期に春と秋が分かり、季節の始まりもわかることになる。

5.8突起土器と12突起土器

図 8,12突起土器

前期になると 8,12突起の土器が現れるので、暦は365日一年ベースで

作られるようになったものと考える。

月の暦は一年 12ヶ月でカウントされたものと考える。

8突起土器から一年は 8分節の暦となった

これは 8節の暦である。

この暦はこれ以後、長く使われたようで、8という数字は東アジアでは特別な数とされたものと考える。

6.3突起土器

図 3突起土器

1、2、4、5、8、12 突起土器が作られていながら、なぜ 3突起土器が造られなかったのか。

ここで作られた 3は特別な数であった

海辺では月の暦が使われ、内陸では太陽暦が使われていた。

この二つの暦は並列で使われ、交易、交流するには日にちを合わせるには障害となっていた。

それを何とかしたいというのが縄文社会の長年の認識であった

それは縄文中期になってそれを可能とする方法が見付かった。

365と30の最大公約数の発見である

月は30日周期 30/2 15日

365日は45日区分の 8節の暦としていたので 45/3 15

この1/3とすることで月と太陽のこよみとを同期させることが出来る事を知ったのである。

カレンダーの成立であり、それは縄文社会には大きな衝撃を与えていたことが分る。

それは 3 を示す各種の土器が造られていたことから推察できる。

中里貝塚の干し貝工場の成立はこれによるもので、現代と変わらない時期の貝採取と、

1000メートルもの貝塚が形成され、内陸への干し貝交易が難なく成立していたと推測することが出来る。

15日区分の暦は二十四節気の暦であり、カレンダーとは日本列島での貝採取を生業の一つとしていた事を背景に成立したものと考える。日本列島はカレンダーが作られた唯一の文明である。現代のカレンダーはこれを変形してしまったもので、貝採取という生業の背景を失ってから成立したものであると考える。

数学の始まりは40000年前に指で示すことから始まり、月の 30日で一段レベルが上がり、次に一太陽年で180のレベルの数が扱えるようになり、365の数学が成立して、月と太陽のこよみを最大公約数で同期させるところまで進んでいたと考える。それは現代のカレンダーを遙かに超えて正確なものであった。

その必要性は縄文時代の生業の一つ貝採取にあり、それを示すのが貝塚であったことでは無いかと考える。