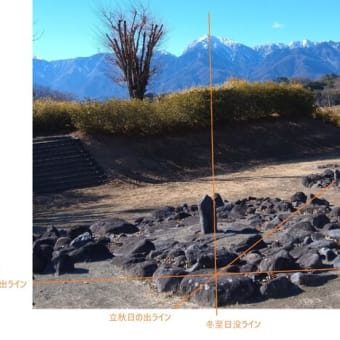

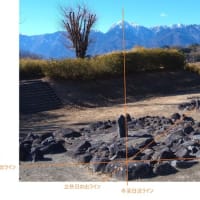

図 日の出とカレンダー観測点

立春 縄文時代の太陽観測の暦の原点でそれは

立春は茅が岳のピークからの日の出で、この位置は

縄文時代以来 10000年前から変化していないと信じうる

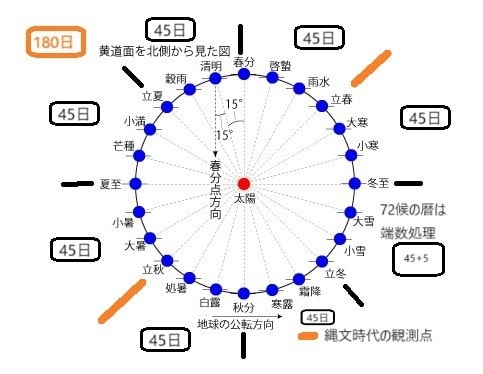

太陽暦の365日と月の周期 30日の最大公約数は 15日

これをベースに作られたカレンダーは

太陽と地球の関係が変化しない限り変化しない

縄文時代のカレンダーは、現代のカレンダーのように日付は変動しない。曜日は月齢を正確に反映している。

現代のカレンダーは太陽暦では無い

太陽が星の間を移動することを精密に観測して作られている

何という無駄をしているのか、この計算にどれだけのエネルギーの無駄を費やしていることか

二十四節気(にじゅうしせっき)は、今でも立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として用いられています。1太陽年を日数あるいは太陽の黄道上の視位置によって24等分し、その分割点を含む日に季節、各気各候に応じた自然の特徴、気候をを表す名前を付したものです。

二十四節気とは、1年を4つの季節(春夏秋冬)に分け、各季節をさらに6つに細分化した24個の目印のことです。二十四気とも呼ばれています。二十四節気は、各目印の瞬間だけでなく、そこから始まる期間を指すこともあります。

季節は、地球が自転軸を約23.4度傾けたまま公転することによって変化していきます。二十四節気は、1年の太陽の動きに合わせて15度ごとに24等分して定められており、現代の日本では、国立天文台による観測に基づき「太陽黄経(※)が315度になった瞬間が属する日」を立春としています。

なお二十四節気は、2016年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。2022年の立春に開催された北京冬季五輪開会式では、カウントダウンの演出に二十四節気が用いられました。

※太陽が天球上を通る経路(黄道)を等角に分割した座標のこと

立春の天文学的な定義

天文学的な観点から見ると、立春は太陽が黄道上の特定の位置(315度)に達する瞬間を指します。

この天体現象は、地球の公転運動に基づく厳密な計算によって決定されます。

++++++++++++そうなのか これ嘘 黄道上の何処にあろうと太陽と地球の関係は変化していない

暦のズレは0.0078日(約11分)ずつ蓄積され、およそ128年で1日分の差が生まれます。

2025年の節分が2月2日となる現象は、まさにこの天文学的な精密計算の結果です。

++++++++++++そうなのか そんな計算は必要ない

伝統と最新技術の融合

日本の暦法は古来より、こうした自然界の法則を尊重し、必要に応じて調整を行ってきました。

現代では、原子時計やGPSなどの最新技術を用いて、地球の公転周期をミリ秒単位で測定できます。

このような高精度な観測データに基づき、暦と自然現象の調和を図っています。

2025年の節分は、伝統文化と最新科学が融合した象徴的な出来事と言えるでしょう。

++++++++++++そうなのか そんなことに使うのは無駄

天文学的な計算によると、2029年、2033年、2037年と、今後は4年周期で2月2日の節分が訪れます。

国立天文台の暦計算によれば、21世紀中に2月2日となる節分は合計19回出現します。

規則的な周期の特徴

この現象は、地球の公転軌道と太陽の位置関係が生み出す規則的なパターンを反映しています。

注目すべきは、この4年周期が約100年続くという点です。

2120年代までは、うるう年の翌年に2月2日の節分が訪れる規則性が保たれます。

私たちは、暦の歴史における重要な転換点に立ち会っているのです。

伝統と科学の融合

この新しい周期は、日本の伝統暦が持つ柔軟性と科学的正確性を示しています。

季節の変わり目を大切にする日本の文化は、現代の精密な天文観測技術と見事に調和しながら、未来へと受け継がれていきます。

2025年から始まる新たな節分の周期は、日本の暦文化における画期的な一章となるでしょう。

++++++++++++そうなのか そんなばかな くだらない