1,2年生で全員が伏し浮きできるようにしよう (もっと気楽に楽しく小学校体育・伝統的体育学習形式)

(1)幼児用自転車

幼児がペダルのない自転車(ランニングバイクというらしい)で、足で地面を蹴りながら乗っているのを散歩の途中で見ました。補助車の付いた四輪自転車は見慣れていましたが、このような形式は初めてでした。自転車に乗れるよう訓練するには、補助車の付いた四輪自転車より優れていると感じました。怖くなればすぐに足が地面に付きます。それでいて、四輪自転車よりも本物の自転車体験ができます。

こんな光景を見てすぐに頭に浮かんだのは、意外にも水泳の「伏し浮き」練習でした。

(2)ワニ歩き遊び

北海道出身の同僚に

「直立歩行人が、水の中で横に浮く恐怖がわかるか」

と訴えられたことがあります。「伏し浮き」の恐怖は、浮ける人には想像できないほどの恐ろしさがあるようです。

水泳の伏し浮き練習は、浅いプールでワニ歩き遊びをたくさんすると身につきやすいです。愚息たちも幼児の時に、旅行先の浅いプールで「ワニ歩き遊び」に似た「へんしーん」遊びをして知らないうちに伏し浮きができるようになっていました。

この浅いプールでのワニ歩き遊びが、幼児のペダルのない自転車の考え方と同じだと思いました。自転車は、怖くなれば足が地面に着きます。ワニ歩き遊びは、怖くなれば手や足がプールの底に着き安心できます。そして知らず知らずのうちに「わざ」が身につきます。

ただし、自転車は公園等いろいろな場所で練習できますが、学校での「ワニ歩き遊び」は、ひじょうに限られた場所でしかできません。

(3)水泳の発達曲線

(参照) 前出 『水泳(伝統的学習形式・「背浮きバタ足」の威力)』

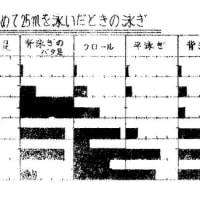

下図は、小学校学年別泳力の発達曲線です。S区の名物校長として大活躍されたW氏が、若き教員時代にまとめられたものです。大学の数学科で水泳部出身という特技を生かして、美しい「小学校学年別泳力の発達曲線」をみごとに描ききりました。

「伝統的小学校学年別泳力の発達曲線」と筆者は考えています。

①1年、2年は、浮くことができる、プールの横が泳げるが中心になっています。

②3年、4年は、25Mが泳げる、二種目で25Mが泳げるが中心になっています。

③5年、6年は、二種目で50M泳げる、持久泳500mが泳げるが中心になっています。

低学年は、水遊び、泳ぐことが好きになること。

中学年は、25Mを泳げるようになる。

高学年は、長い距離を泳ぐことに挑戦できる。

以上のことが見事に示された泳力比較表になっています。

(4)指導の適時生

「当時担任していた2年生を対象にドル平の指導をしたことがある。まだ実験段階でもあり、何とか良い成績を上げたいと一週間ばかり毎日、特別の指導をしたのであるが、なかなか思うようにいかなかった。その後、別の四年生のクラスを受け持ち、目標のドル平指導をしたのであるが、二年生の時ほど時間もかからず、教師の指導も比較的少なくて50メートル以上泳げる子が90%近くに達した。これらのことから子どもの身体的発達、認識の発達等による指導の適時制をつくずく痛感させられたものである。」

「絵でみる水泳指導のポイント 低中学年」 岡田他 あゆみ出版

水泳指導の達人といわれるような指導者でも、「指導の適時制」から逃れることができないことを上記の文章は示しています。

「学校全体の泳力比較」表は、指導の適時制が理解できる重要な表であることがわかります。

(5)1,2年生で全員が伏し浮きで

つまり「伝統的小学校学年別泳力の発達曲線」が正しいとすると、3年、4年になると浅いプールはつくりにくくなり、当然「ワニ歩き」遊びもできなくなります。

1年生、2年生のうちにがんばって、全員が「伏し浮き」ができるようになると良いですね。

(6)3,4、5,6年生は、伝統的体育学習形式「伏し浮き指導」

3年生、4年生、5年生、6年生の皆さんも安心してください。

「ワニ歩き遊び」ができなくても、深いプールでも「伏し浮き」ができるようになります。

(参考資料) 前出 「水泳(伝説の伏し浮き指導)」

[伝説の伏し浮き指導](伏し浮きを教えるのに、水の中での立ち方を教える)

水が怖くて水底から足が離せなくて、伏し浮きができない児童がいます。

下記の伏し浮き指導は、昔から存在していて指導効果も高いのに、それほど多くの人に知られていないので、「伝説の伏し浮き指導」と呼ばせてもらいました。

深いプールで行う「伏し浮き」練習方法です。

* 「伝説の伏し浮き指導」(水の中での立ち方を教える)の指導方法

(下記の参考資料プリントも参照してください)

上記プリントの説明

「伏し浮き指導」(水の中での立ち方を教える)の指導方法

➊プールサイドで、手と足を近づける方法を覚えます。

➋水の中で、伏し浮きのできない児童の手をしっかり握ってあげると、伏し浮きの形はできます。

➌「浮いてるよ、浮いてるよ」と声かけをして、「はい、立って」で児童の手を離したら、児童は①の手と足を近づける形をとります。

➍すると児童は、水の中で立てることができます。

➎伏し浮きの姿勢から水の中でも立てるという自信ができると、指導者が手を握っていなくても、一人で伏し浮きの姿勢が取れるようになります。

➏指導者は、はじめは児童の手をしっかり握ってあげますが、最後は開いた手のひらと手のひらを合わせるだけにし、手のひらが離れたら児童は自分で立つようにします。

➐水の中で立てる自信が付くと、伏し浮きができるようになるのです。

*「伏し浮き」を教えるのに「水の中での立ち方を教える」という逆説に、大変感動したことを覚えています。

以上のよな伝統的学習形式を使うことによって、先生方が気楽に楽しく授業に取り組むことができ、さらに子どもたちの充実した楽しい活動に貢献できれば幸いです

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます