原田マハさんという作家が、印象派とモネに関する短編小説集を出している。直木賞の候補にもなった作品らしい。モネの話もだんだん種がつきてきたので、今回はちと横道にそれて、この本の特集。赤字以外の文章は、すべて「原田マハ『ジヴェルニーの食卓』集英社文庫 2015年」からです。

第1話 うつくしい墓 (Interview avec Maria Magnolia)

マティス(1869-1954年)の家政婦マリアの回想である。

こんなにもたくさんの花瓶の中からひとつだけ、マグノリアの花に見合うものを選び取ってみよ、と申し付けた芸術家の気まぐれが、突然、私の心の内側をくすぐりました。

私は、息を詰めて目を凝らしました。

ふと、いちばん奥にある花瓶に私の視線がひきつけられました。翡翠色の花瓶。

すがすがしい薄緑。上部はふっくらと胸を張るはとにも似て、下はすっきりと貴婦人の腰のごとくしまっている。模様はなく、マグノリアの大きな白い花とつやのある葉を活ければ、均整のとれた華やかな帽子のようににえるはず。

「これを」と、私は、ほとんど迷いなく申し出ました。

そう。それは、ここ。ヴァンスのロザリオ礼拝堂です。目もくらむような西日の射す中、私はこの場所へとたどりつきました。小さな礼拝堂の扉を開けたとき、真っ白い無垢な光に全身を包まれたことを、いまでもはっきりと覚えています。なんと表現したらいいのでしょう。それはまさしく天上の光。やわらかく祝福に満ちた光でした。真っ白な光の中を、私は、祭壇に向って歩んでいきました。そして、ヴァロリスからずっと胸に抱いていた一輪のマグノリアの花を、祭壇の上に、そっと置きました。静かに、目を閉じます。涙がこぼれ落ちました。ただ、まぶしかったのです。先生がお創りになったなった、何もかもが。そのときでした。私が、修道女になろう、と決心したのは。

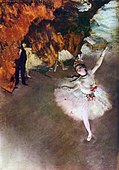

第2話 エトワール (L'étoile)

ドガのモデルとなった踊り子マリーと女性画家メアリー・カサットのすれ違い。

吐き捨てるようにマリーが言った。「どんなポーズをとればいいんですか。教えて下さい」 メアリーは少女の目をみた。燃えるように冷徹な目だった。射すような視線にかすかに軽蔑が混じっているのを、メアリーは感じ取った。「違うのよ」彼女は急いでいった。「私はあなたのヌードを描こうなんて思っていないわ。少し、お話をしたかっただけよ」「なんの話ですか」なおも硬い口調で、マリーが返した。「話をするだけで、お金をくれるんですか」

少女の像は、第6回印象派展に出品され、人々を驚嘆させた。保守的な批評家には「気色の悪い、醜い人体標本」と気って捨てられた。とんでもない悪趣味。年端もいかない少女を「自分のもの」にしたいと願った、芸術家のエゴ以外の何ものでもない。エドガー・ドガよ、恥を知るがいい―。ガラスケースの中でポーズをとる踊り子は、万人の視線を一身に受けて、ひっそりと立ち尽くしていた。結局、踊り子の像は売れぬまま、ドガのアトリエの奥深く姿を消した。「エトワール」になることなく、マリーがオペラ座を去ったのは、その数ヶ月後のことだった。

第3話 タンギー爺さん (Le Père Tanguy)

パリで画材屋兼画商を営んでいたタンギー爺さんの娘が、ポール・セザンヌに宛てた手紙の形式である。セザンヌが登場する場面はないが、「セザンヌの息子」を目指す画家達(ゴッホ、ゴーギャン、ベルナールら)が登場する。

父はポン=タヴェンの画家達の作品がことさらお気に入りで、ゴーギャンやベルナールが絵の具を求めにくれば、無条件で提供したものです。そうこうするうちに、ゴッホの描く絵に夢中になり始めました。色がいい、構図がいい、タッチがいいと、ゴッホが作品を持ってくるたびに手放しで褒めます。ゴッホのほうでも、若い画家達がいつも集まっているタンギー親父の店がすっかり気に入ったようでしたが、あるとき、何を思ったか、父に『親父さんの肖像画を描かせてくれ』と言い出したのです。父は、大変驚いて、『そりゃありがたいけど・・・・・・わしにはそれを買い取る金がないよ』と答えたそうです。それでゴッホに笑われたと。画家のほうは、溜まりにたまった絵の具代の代わりに、肖像画を描いて帳消しにしようと思ったというわけで。

それで、去年のある日、レストラン・タンブランの一角を借りて、テオが買い集めたとかいう浮世絵を壁いちめんに貼って、その前に父を座らせ、ゴッホは豪快に筆を揮いました。

なんというか、強烈な絵です。太い線、ごつごつした筆触、顔にも体にも木版画のような荒々しい筆の跡が残り、一度見たら忘れられないような絵です。それでいて父の温和な性格が、静かに微笑んだ表情ににじみ出ていて、こら、ヴァンサン、お前、ほっぺたに絵の具がついとるぞ・・・・・・とでも語りかけそうな、父親じみたやさしさがあふれる絵に仕上がりました。

『タンギー爺さん』と名づけられたこの絵を、父はたいそう気に入って、これもポールが帰ってきたら見せるんだと、店の居間に飾っております。」

第4話 ジヴェルニーの食卓 (À table à Giverny)

晩年のクロード・モネは、睡蓮装飾画の完成に苦しむ。画家の世話をする後妻アリスの連れ娘ブランシュ。少女の頃の彼女は、モンジュロンでもヴェトゥイユでもモネの助手役を夢中で努めていた。

「ブランシュは、父がいたずら心で勧めたのを真に受けて、結局、夏のあいだじゅう画家の助手を務めた。といっても、たいしたことをするわけではない。戸外で制作するのを常としていたモネに付き従って、手押し車に絵の具箱やイーゼルを載せて出かけていく。ここと決めた場所にパラソルを開き、太陽の動きに合わせて少しずつパラソルをずらす、川辺に行って筆をあらう水を小ささなバケツに汲んでくる。実に些細な―けれども重要なこととモネは言ってくれた-手伝いだった」

「・・・すごい。すごいわ。ああ、ほら、あんな風に。先生の絵筆がちょっと動いただけで・・・・・・吹き渡る風が、見えるみたい。ブランシュは、夢中になった。息をするのも忘れそうになりながら、画家の所作のひとつひとつをけんめいに追いかけていた。あるとき、いつものようにカンヴァスに向っていたモネが、とうとう笑い出した。突然笑い出したので、ブランシュは心臓がとまりそうなほどびっくりしてしまった。『ああ、なんだか背中が熱いよ、ブランシュ。そんなに見つめられたら、私の背中が火を噴きそうだ」ブランシュはきょとんとしたが、すぐに一緒に笑い出した。自分でもおかしかった。ほんとうに、こんなにひとつのことに没頭したのは初めてだったから。」

「『ブランシュ。絵の具を取ってくれ。鉛白と、クロムの黄、ヴァーミリオン、漆赤』 モネの声が響いた。はっとして、胸にしっかりと抱きしめていた絵の具箱のふたをあわてて開ける。氷点下の冷たさに絵の具が固まってしまわないよう、けんめいに温めていたのだ。が、指先がかじかんで思うように絵の具のチューブを取り出せない。「かしてごらん」と、もう一度やさしい声がした。かさかさになったモネの指先が、パレットの上に次々に鮮やかな色絵の具を絞り出す。それを掬い取った絵筆の先が、カンヴァスの上を縦横無尽にすばやく駆け巡る。ブランシュは、凍えそうな寒さも痛いほどの空腹も忘れて、雪原を舞い飛ぶうつくしい渡り鳥を追いかけるように、その動きを追った。ノルマンディーの東、セーヌ川右岸の田舎町、ヴェトゥイユ、その冬はとりわけきびしい寒さに見舞われ、降り続く雪が一切を白一色の中に埋めてしまった。セーヌ川は完全に氷結し、夏のあいだは永遠のように感じられた滔々とした流れは、静寂の中にひっそりと閉じこめられた。」

「そしてついに、モネの絵筆が動き始めた。以前よりも軽やかに、鮮やかに、流れるように。画家の目の前では、凍ったセーヌ川が、ゆっくりと変容し始めていた。永遠の流れを氷結させていた川は、突然、かすかな春の兆しに解氷を始めたのだ。その一瞬を逃すまいと、モネは描いた。おそるべき速さと、正確さと、感動をこめて・・・・・・『もっと、もっとだ。もっとたくさんのカンヴァスが必要だ。全部、写し取らなければ』」

モネの睡蓮装飾画を描かせて国に寄贈させ、オランジュリー美術館の専用ルームに展示をもくろんだのは、元首相のクレマンソーであった。しかしモネは、すでに白内障を病み、絵を描き続ける気力を失いつつあった。

クレマンソーは無言でグラスを受け取ると、くいっと勢いよくあおってから、モネに向って訪ねた。「この作品は国に寄贈されたのち、パリ市内のビロン邸―おととしロダン美術館になったあの邸の庭に特設する建物の円形の部屋に展示してはどうか、と先月、こちらから提案したね?ところが、君はそれを拒絶した。どうしても楕円形の部屋にしてほしい、と。あのアイデアは変わっていないのかい」

「無論変わっていない」モネはぶっきらぼうに返した。

「楕円形の部屋での展示、という君の案は受け入れよう。ただしロダン美術館の庭ではない、別の場所だ。候補としては、チュイルリー宮の中にある既存の建物―球技場か、オレンジの温室(オランジュリー)の建物を考えている。」

食前のプラム酒を味わいながら、部屋の中をおもむろに見回して、クレマンソーが言った。

「以前から、一度訊きたいと思っていたんだが・・・どうしてこのダイニングルームはここまで黄色でなくちゃならんのかね?」

庭を満たす光の明るさを部屋の中にも持ち込みたいと願ったモネは、それぞれの部屋を花々の色彩で飾った。台所はあじさいの青、ダイニングルームはミモザの黄色で。壁には額に入った浮世絵がずらりと並び、床も壁も天井も、暖炉も食器棚も椅子までも、すべてがあざやかな黄色に染められていた。

「このくらい明るくなければ意味がなかったんだろうな。70年近くも、太陽の光にさらされ続けた目には」クレマンソーが、ぽつりはとつぶやいた。その顔に、微笑はなかった。「白内障なのか?」

クレマンソーの質問に、ブランシュは黙っていたが、「はい」とひと言、答えた。

「手紙がきているね。クレマンソーから」

庭に向かい合ったままで、モネがポツンと言った。

「ええ、そのとおり。いま、持ってきますわ」ブランシェは部屋へと足早に行き、銀の盆の上に置いたままだった水色の封書を手に、またモネの背後へと戻ってきた。

「余計なお世話だ」と、やはり庭に向かい合ったまま、モネがつぶやいた。「まだ何も読んでいませんのに?」

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

手紙を読み上げて、しばらくのあいだ、モネは押し黙っていた。背中に羽織ったウールのマントが、そよ風のかたちにかすかに揺れる。

「・・・余計なお世話だ」ぼそりとつぶやく声が聞こえた。その声には、かすかな希望の響があった。そよ風にすらかき消されそうなそのひと言を、ブランシェは確かに聞きとめた。