第九の合唱を歌うとヘタなりに第4楽章に対する偏愛が深くなりますね~。本番の第1~3楽章の演奏の間、眠っていた合唱メンバーがギョーサンいたにもかかわらず、喜びの歌ではみんなお目々パッチリだった(歌うんだから当たり前かー)ことから明らかなように、第4楽章こそが好きな人が多いようです。(つーか、第1~3楽章を聞いたことないww)

だから第九の終楽章に対する、人の声が入っててヘンとか、音楽として不完全だとか、つまりはチョー出来の良い3つの楽章に対して違和感ありすぎという巷の悪口に少なからずムカつくのは全国の第九合唱団のメンバーに共通の感情ではないでしょうか。

そんなムカつきの最中、最近読んだ第九の本で「トドメ刺された~」って降参しそうになったのはネット武蔵野『第九 歓喜のカンタービレ』(DVD付、税抜1810円。第九オタク必携本)の中の、野本由紀夫氏による「主役はレ-ラ」という記事です。

その記事を要約すると、第1楽章から第3楽章までは主題の開始がすべて(音名で)レ→ラになっている(確かに!)。だけど肝心の喜びの歌が全然レ→ラ開始じゃないやん。。。それは当たり前。だって合唱付きの第4楽章は締め切りに間に合わすために、全然別の交響曲のアイディア(ドイツ交響曲)から持ってきて急遽ドッキングされた「借り物」なんだから。。。それが証拠に、当初のプランで第4楽章のテーマになるはずだった弦楽四重奏曲第15番終楽章のイ短調のテーマはオリジナルのニ短調に戻すと開始は「レ→ラ」!! 。

この野本レ-ラ説って本当だとしたら大発見。それに、「当初の計画」どおり15番のテーマが使われた楽章が第4楽章になっていたら、さぞかしシマリのある、カッコええ純器楽の交響曲のフィナーレになっていたでしょうね。あのテーマ、15番の中でも一際目立ってモテてるもんね。

しかし、そうだとすると第九合唱団が嬉しそうに歌っている、今の第4楽章は、やっぱ所詮、他のプランからヤッツケ仕事的に持ってこられた「借り物」に過ぎないのか。。。?がっくし。合体説、できればウソであってほしいぃぃ

唐突ですが、助けてください。吉田秀和先生!

吉田先生が出してくださった助け船は『私の好きな曲』(新潮文庫)の376ページにありました。

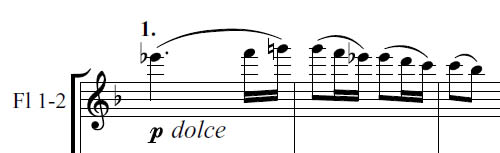

明らかに喜びの歌を思い起こさせる箇所が第1~第3楽章に刻み込まれてれるじゃん!これらを初めて聞いたとき、なんとなく喜びの歌っぽいなーって思ってうれしくなりましたよね?

第1楽章(楽譜その1)

第2楽章(楽譜その2)

第3楽章(楽譜その3)

第4楽章(喜びの歌)

要するに、第1~3楽章は喜びの歌を「予告」している。最初に喜びの歌が出来上がっていたからこそ、予告することができた。だから第4楽章が後から加えられた「借り物」であるなんてとんでもない誤解なんですわ!(でもこれ以降自信なくします)

仮に第4楽章が後から付け足された「借り物」だとしたら、何故、喜びの歌を1~3楽章で予告することができたんだろう?

可能性1.ドイツ交響曲の喜びの歌(現フィナーレ)に合わせて、2つのプラン合体の際に、第1~3楽章にあとから予告を無理矢理ねじ込んだ。 → 音の建築家、ベートーヴェンに限ってまず考えられないことっすね。

可能性2.最初のプランの最終楽章(ドイツ交響曲じゃないほう)にも喜びの歌に似て非なるテーマ(第1楽章第1主題※から出てきたテーマ)が入る予定だった、もしくは既に入っていた。楽譜その1~3が予告していたのは喜びの歌ではなく、実はそっちのテーマだった。

→こっちはありそう。。同時期の異なるプランに同じ源泉のテーマを入れるのはベト様がやりそうなことだし。。当初プランの終楽章にも15番のテーマと共に、合唱幻想曲Op. 80みたいな喜びの歌「っぽい」のを入れる予定だったのかも?(←もしかして15番のテーマ自体がモロそれだったりして?今後分析します)

※ これ↓こそが第九全体の源になるタマゴ!? 第1楽章第1主題(楽譜その4)

吉田先生は「(楽譜その1~3プラス喜びの歌は)第1楽章の第1主題の6小節以下(楽譜その4↑)の音階的上昇と下降から生まれてきたことにほかならない」とは書いている(いつものように最初のテーマがすべての始まり)。でも決して、「喜びの歌」がまず最初に存在していて それをもとに楽譜その1~3が生じた、とは言ってないんですよねー。。きっとボクらは喜びの歌を過大評価しすぎ。

喜びの歌から→楽譜その1~3が派生したのではなく、 楽譜その4から→楽譜その1~3 および 喜びの歌が派生した(または喜びの歌は派生したことにする)って考えるのが自然ですよね。

ということは1~3楽章完成後に、すべての源泉である【楽譜その4】をもとに喜びの歌をつくったり、【楽譜その4】と喜びの歌との関連性を事後的にコジつけることができるので、合体説ってやっぱしアリなのかも!?

そもそも最後に登場するメイン・テーマを「予告」しておいて最後にそのメインテーマが華々しくバーン!これが正体でした~って感じでついに姿を現す、なんてやり方はベト様はやりませんよね?(以上、ハイリホー失敗)

考えているうちにわからなくなってきたけど、それでもボクは「2つの交響曲プラン合体説」を安易には信じたくないです!

だって、いくら急いでいたとはいえ、そんなテキトーなことを真面目で慎重なベートーヴェンが自慢の交響曲分野でやるわきゃないじゃーないですか。。?? 助けて、ノッテボーム先生!