とざされた 目に 蠅が とまっている

骨から はなれ ひとひら の 雲と なって

ふき上がろう と する 皮を

冷たい 足で おさえている

くらく 傾いた 目の 水が

映す はずだった すべて は

小さな 跫(あしおと) に なって 少しずつ 風に 散ってゆく

夜 空を 裂いて あふれる 寒さ の 中で

骨が 皮を はい出て

砂の 上を よろめき 去ってゆく

闇に ちりばめられた 水の 匂ひ

高く かすかな 水音を ささやき ながら

空で まわっている もの を

持ち帰りたい

手を 伸ばし 指を 曲げた まま

踊る よう に 同じ 道を めぐる

遠く まで 行けず 倒れた ところへ

皮が 追ひついて かぶさる

昼は ふらふら と 皮が のがれ出て

後から ぎくしゃく と 骨が ついていく

皮は 焔(ほむら)の 帆

骨は 氷の 檣(ほばしら)

白く 曇った 瓶の 底で

さかさに 凍りついたまま 燃える

折り紙の 舟

いつか 追ひつけず 別別に なる

双方から 命が たなびき 流れ

ひとつに 戻ろうと 身を よじり

顧みた 刹那(せつな)

一陣の つむじ風に

巻き つづられ 飛ばされる

まばらな草が ひらめく

骨が 夜 砂山を よろめき下る

日の出とともに くづほれ

熱風に吹かれ かなたより

皮と髪が かぎろひ となり

追ひすがる

日没まで 骨の辺りを舞ひ

ふわりと 倒れふす

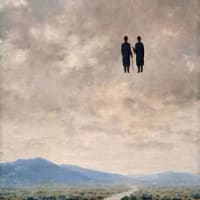

かつて ひとりの幼な子

あるか なきかの かげ

ものいはぬ 魂を包み 降り來る

深更と 暁(あかつき)

黄昏(たそかれ)と夜の間(あはひ)

ふたりに 別れし身

手をつなぎ

ひとり たたずむ

かわいた泥が 灰のように

こぼれ落ち

かすかに 舞い上がる

井戸の 底へ

腕が たれ下がってゆき

頭を つれてゆきそうになる

軍神 マールス 像 の

軍神 マールス 像 の

水が満ち來る 音がひびき

すずやかな風が まぶたをふき抜け

とざされた目の水に

はてしなく遠くの 井戸の底に

だれかいる のが映る

水に かこまれ

水だけに かこまれ

泡のように ふるえている

もう 風に なる

柔らかく 日がふり落ち

たなごころに 水が満ちる ところへ

泡を 運んでゆける かも知れぬ

ほとんど同時に

おもく 水にぬれた手が

天へ差しのばされ

あつく 砂にまみれた腕が

井戸の底へ のばされる

指先がふるえ しづくを生み

波紋をひろげ 時はたゆたひ

同期する

骨は 水の中に さかさに立ち

皮は 水の上で ふくれ

つながったまま うごけぬ

水に 沈もうとする 骨

空へ ふきとぼうとする 皮

いつから こんな おかしな

つながり方に なったのか

油が 水面に ひろがり

煙が 斜めに黒く 雲の下を流れ

空と海も よじれたまま

つながっている

こんな何もないところまで

蠅が來る

ゴーグルをつけた天使

目にとまって

代わりに見てくれる

あたたかな足で ひっぱるので

皮の方が先に 出てゆきそうだ

命は 小さな泡になって

目の天蓋裏に 集まっている

ばらばらになったら

ひっかかっていた足も抜け

すべてが流れ出すだろうか

澹(あはひ)を 抜ける 陸離(りくり)の 波に

運ばれ よぎる ポンペーイイー の上に

淡い光が ふりそそぐ

ポンペーイイー には i が ふたつ

凍りつき

かすかに ゆっくりと

ゆれうごく

光と かげの ふたへの らせんに

よじれた 陽陰(あは)の 泡が

きらめき まつわる

ちりの 雪の 灰の ように

水面に映る 寄り添ふ かげの街

ポンペーイイー の街に 雨が降る

はっと振り向いた 窓の外で

雨が 降っている

ねじ曲げた首が やはらぐ

パン種を こねていた手が

また うごきはじめる

また ふり向く瞬間まで

海は ずっと ゆれている

どこか遠くの海と つながって

ずっと ゆれている

雲が切れ 小さくまばゆい太陽が見える

雲が切れ 小さくまばゆい太陽が見える

蠅のとまっている まぶただけが あたたかい

眼の底に くらい しみが でき

その向うで だれかが のぞいていた

海よりも 広い太陽の中で

光だけに かこまれて ゆらめいている

ひとから あたたかな 風がふいてくる

泡になって 昇ってゆけば

すべての水が 消え去っても

足跡でとじた 目の水は残って

そのひとに とどく かも知れぬ

たれこめた 雲の上には

ふとった 蠅のように

きらめく 飛行機が とんでいる

瓶をのせた 手押し車が

かたかた ゆれながら

あつい絨毯の 上を進む

きき取りづらい 言葉に

身が 乗り出され

水滴のついた 一杯の水が

紙ナプキンを添えて 渡される

光が 一面に満ちて 息のように 白い

水滴の塊りが 漂い流れてゆく

はりつめた鉄の中に とじこもり

空の中庭を そぞろ歩く人人

傷つき ふるえる鉄の翼が

薄い大気を 突き破り

渦巻き脈打つ 潮の中を

もがき進んでゆく

夜が たれこめて來る

ボーボリ の グロッタ

ひろやかな庭園の 入口の脇

壁の中から 手が あらはれ

やがて それ以上 差しのべるのを やめ

指先から つぼみを出し

したたり落ちる しづくのように

みひらかれたままの 視線をぶら下げる

音もなく 石の花が ひらく

縁の赤い目が とざされた岩のかげから

視線を 送る

ふいに 明りが消える

ふいに 明りが消える

月は どこへ行ったのか

もう 逃れるすべは ない

あまたの 悲鳴が こゑもなく

大地の下で とどろき わたる

ブオンタレンティ は 幼い頃

アルノ河 のほとりの館で

雨の降りしきる空に

灰色の雲雲が 渦巻き流れるのを

壁龕のように くぼんだ

窓辺に 膝をかかえて 坐り

見上げていた かも知れぬ

一瞬ののち 館を 濁流が おし流した

瓦礫の洞穴から 救い出されたのは

ベルナルド ひとり だった

よみのくに にも 女神ありて

乙女の昔 百のうてなの

花をつみ さらわれし

百のうてなの花 彼岸花

火炎木 の下 絶滅せる頭蓋より 萌え出づ

長江 の流れにそって 視線を のばし

やがて 眼窩を満たす

黒く つややかな実を すて

後ろ姿の 東大寺 戒壇院 四天王 広目天 が

後ろ姿の 東大寺 戒壇院 四天王 広目天 が

渦巻き あらはれ出でようとする 龍 を

見すゑ 封じ込めている 洞窟

九龍図巻 陳容(南宋) 1244 年 紙本墨画 46.3×1096.4cm ボストン 美術館 蔵

Nine dragons Chen Rong Chinese Southern Song dynasty dated 1244

Museum of Fine Arts Bostonよみの王 肩越に まく らせん

こぼれても こぼれても なほ 光芒 連ね

彼岸花 赤き 風車のごと かかげ

はしり過ぐ子の背 青く透き

辺り一面 彼岸花

時折 白き 鐘馗 の子

畦道 河原 線路 端

並んでは 途切れ

明るいうちに かがり火をたき

夏の名残と ともに

さまよふものを いざなふ

遠雷に 早瀬も 夏の さりゆきて

まぼろし ともる橋 いちしろく

かがり火の花 消えて

たたずむ うてな

流れを すかしかげの かがよふ

暁を告げる鳥も さめやらぬ

まったき静寂の 青の瞬間(とき)

一面に 残りし雪も

白山 の 頂き 下 の 青石 よりは 消え

菊理媛神(くくりひめのかみ) の 言の葉 消えて

百のうてな より 花散りぬ

緑濃き 水面に やすらふ

オフヱリア 媛か

朽木の 水に さらされし

うてな と なりて

首に 小さき 玉葛 まき

白藤 の 伝ひ降りたる 崖下の

流れ 消えゆく 髪のながきに

かがやける 波また波を

かけくだり

しづめたまひし 媛(ひめ)

髪の かがよふ

道の向うで

一枚の羽をつけた実が

こもれびの中を

まわりながら 落ちてきた

ため息のような音が

記憶の 霧の中を かけ抜ける

木の実だけが くっきりと

金色と 黄土色を帯び

はるかな 昔が

未來へと 返る

光と土の 間(あはひ)に 人は息づき

混り合い 刻刻と移りかわる

水と光の 澹(あはひ)の ほとり

くるくるとまわりながら

光のすじをつけ

驚きにひらく 闇の口を

かすめて 落ちていった

ふんわりと

やはらかな土の 日だまりの上へ

実は 着地した

ボーボリ庭園 Boboli Gardens

ボーボリ庭園 Boboli Gardens

いまも 森の中で

身をかがめ

木の間を のぞき込んでいる

夢の中 森へ続く

壁の前に 立つと

まばゆい光の中で

流れてゆく 目や耳

みひらかれたままの 目が

光と闇の中で 憩うところ

鳥や魚や 木の実

食事の支度をし 庭を歩む人人が

色鮮やかに あらはれる

きらめく光と

あふれる水を 越えて

命を運ぶため 永遠はいつも

ポンペーイイー のように 廃墟を通る

森へ 帰るためには

壁を 抜けなければ

記憶だけの姿で 空の中庭へ

液晶の画面上で 砂漠を越えた機影が

熱帯の島々へ 重なってゆく

波紋を 薄く ひろげ

波紋を 薄く ひろげ

月の光が 机の上で波立つ

なにか ばらばらと出ていく

音符か 数式か 言葉のようなもの

透明な中 かすかに赤い

ざくろ の粒と

かすかに 白く かげった

柔らかな くぼみ

霧にかげった 鏡の奥から

夜半から深更までの どこかで

できる 踊り場に

夢の庭園への 入口はある

扉に 埋もれかけた姿で

呼びかけよう と

言葉を探し ためらう

息のような 気配

かさこそ と 脚を踏みかえ

垂れた 髪を払い

しづくの落ちる 音

時の巻きひげから

時の巻きひげから

長い ひとしづくが

したたりそうに なって

また凍りつく 間(あはひ)にも

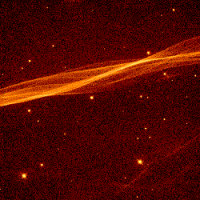

央も端も 同じ速さで

まわっている 銀河

明け方近くにも なにか きこえる

小さな 余分な段に

うづくまっている 幼い姿で

探さずに 想い出して

訊かずに 聴いて

時の澹(あはひ)から のびた

巻きひげの か細い先が

夢の くづれかけた きざはしへ

捲きつこう と している

沈む 新月が 翼になり

無限に とびつづける

蠅の飛行機に なる

足下に 口を開いた

足下に 口を開いた

身ひとつ分の クレバスから

はるかな氷河の 底へおち

歳月をへて 地表へと運ばれし 乙女 御

避難を呼びかけつづけ 津波にさらわれし 乙女 御

エウリュディケー ペルセフォネー

ヘーロー セイレーン

伊弉冉(いざなみ)

弟橘媛(おとたちばなひめ)

こぼれ 目もくらむ 光

破壊する 見ざる者 ハーデース

セイレーン Sirenオルフヱウス のこゑは かすかに

セイレーン Sirenオルフヱウス のこゑは かすかに

すべての 音を包み消し

かくし 巻き上げられてゆく

次元へ 封じ込め

しじまの中で

そばだてさせる

季節が めぐり

こゑが遠ざかる と

時折 忘れられぬ耳が

時の氷河を 流れ下ってゆく

超流動の火が波立ち 燃える氷河

天の川銀河

闇の片すみから くらい目がみつめる

オルフヱウス ハーデース

レアンドロス オデュッセウス

伊弉諾(いざなぎ)

倭建命(やまと たける の みこと)

消えた月に呼びかける こゑ

海の底の 鏡のように

こゑが かがやく夢幻に

おちてゆく水

音が高く 深過ぎて なにもきこえぬ

瀧壺の 奥では

こゑのように 夢のように

月の光が ひそかに

ひびきわたる 神殿がある

あけては ならぬ箱

といては ならぬ謎

見ぬように きき

聴かぬように みる

近づいては ならぬ

ふり返っては ならぬ

たすけに來ようとしては ならぬ

呼びかけながら あなたは來てくれる

あなただけが

津波を おしとどめ

津波を おしとどめ

地吹雪と氷河と超流動を 退け

崩壊し ゆがむ

時のはざまから

おだやかな光で 生へと導く こゑ

そのこゑが ひとり

かすかな かがやきで きりひらいた

淡く細く はてしなく

照らし続ける みち

あなたが 最期に呼びかけた

生きよ しづまりたまへ

人人を 生かすため

という こゑは

オルフヱウス を 沈黙させる

闇は ふり返る

こゑは はるかに

遠く かすかで おそく

もう そこに居た

いつも すぐ うしろに

そのこゑは すべての風の中に

映り移ろう 光の上に

波の下に 氷の奥に

水と大気の 響きのうちに

しじまと闇を 貫き

ひびき よみがへる 母なる渦潮

時を返す 長潮

月夜 見知らぬ花のかおりが

月夜 見知らぬ花のかおりが

満ちる 地の底から

探す ハーデース の

かげに おおわれた

ひとみが ひらく

土が ぼろぼろ と こぼれ落ち

消えゆく こゑを求め ふり返る

オルフヱウス の こゑは

もう 自由だ あなたが

飛翔する まわりで

芳しき いぶきが泡立ち

笑み ほころびつつ

しっかりと 支えてくれる

いつまでも どこまでも

ほの白き 半月にじみ

わだかまる

おぐらき段に

銀梅花(ミルテ) の かおり

菊理媛神(くくりひめのかみ) の

取りなしの言葉は

地の底の 水音の

こだまに 吸い込まれ

さざなみと 波紋をひろげつつ

いつしか消えて 月のみ映る

朝もやに かげ 巻き うごめき

息 ただよひ 消ゆる

低く とぶ かげ

わたる 荒海

こゑ なく 水面ゆれ

音もなく 月のしづくの こぼれ落ち

伝い降りつつ 咲きつ 凍りつ

深更の しづもり返る 銀盃花

月を汲み 水面の遅遅に千切れけり

茫然と 群れ立つ 阿修羅(あしゅら) 彼岸花

こゑなき 笑みは

散りしく かげのかたへにて

あかつきに消え なみだの結ぶ

闇一輪 自ら手向く 山法師 (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

眼差し ほのか 風花車

転輪 祖天に舞い昇り (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

転輪 祖天に舞い昇り (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

希釈の魂魄 又 集めん (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

見上げよ 虚空羂索の (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

散華(さんげ)の かおりも なつかしき (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

花天より 散り落ち そよぐ羽衣の (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

端切れを 掃きて なほ 立つ 残り香 (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

母なる指か わが髪をなでたまふ

合歓(ねむ) まぶた まき昇り來し

唇の 汝(な)が名 ささやく

長潮 ほのか

波の上を ゆったりと とぶ

跫(あしおと)が とよもす

胸にひらめく 搏(はく)に重なり

遠く 高く 想いを凝らし

ひとみをひらかず

空の らせんの きざはしを降り來たる

時の 風に 髪 なびき

かがやく 明明と

深深と

木立の中より 水をうくる 手ありて

木立の中より 水をうくる 手ありて

岩から水が 流れおちている

すきとおり きらめいて

たえまなく たなごころに満ちる

近づいてゆく と 手が ひらめいて

だれか が 立っている

顔を上げる と その ひとも

顔を上げる ところだった

井戸の向うに 居た ひとだった

ここは 空の中庭

はてしなき壁を 抜けたものが來るところ

四方には 若木がしげり

風と季節が 生れている

央には ひときわ高き

古木が そびえ

日と月と星星が なっている

一面に 草が やはらかく

ひっそりとして 時折 ざはめく

赤や 白や 黄や 青や 紫や 橙の

花花が 群れ咲き

ふりかえると そこには なく

もっと遠くで 咲いている

歩みはじめると 腕が風をはらんで

木の間を とび立つ

枝に降りれば ふさふさと尾がゆれ

やがて 固い実になって ぶら下がる

葉の間におちて 水となり 流れる

立ち上がると

足の裏で 草が また やはらかい

すべての記憶が

あなたの中を流れてゆく

くらく まばゆく はてしなく

熱く 冷たい みちを 通ってくる間に

ばらばらに 眠っていた 記憶が

きらめき 始める

たなごころに 満ち

また 流れゆく 水のように

骨から はなれ ひとひら の 雲と なって

ふき上がろう と する 皮を

冷たい 足で おさえている

くらく 傾いた 目の 水が

映す はずだった すべて は

小さな 跫(あしおと) に なって 少しずつ 風に 散ってゆく

夜 空を 裂いて あふれる 寒さ の 中で

骨が 皮を はい出て

砂の 上を よろめき 去ってゆく

闇に ちりばめられた 水の 匂ひ

高く かすかな 水音を ささやき ながら

空で まわっている もの を

持ち帰りたい

手を 伸ばし 指を 曲げた まま

踊る よう に 同じ 道を めぐる

遠く まで 行けず 倒れた ところへ

皮が 追ひついて かぶさる

昼は ふらふら と 皮が のがれ出て

後から ぎくしゃく と 骨が ついていく

皮は 焔(ほむら)の 帆

骨は 氷の 檣(ほばしら)

白く 曇った 瓶の 底で

さかさに 凍りついたまま 燃える

折り紙の 舟

いつか 追ひつけず 別別に なる

双方から 命が たなびき 流れ

ひとつに 戻ろうと 身を よじり

顧みた 刹那(せつな)

一陣の つむじ風に

巻き つづられ 飛ばされる

まばらな草が ひらめく

骨が 夜 砂山を よろめき下る

日の出とともに くづほれ

熱風に吹かれ かなたより

皮と髪が かぎろひ となり

追ひすがる

日没まで 骨の辺りを舞ひ

ふわりと 倒れふす

かつて ひとりの幼な子

あるか なきかの かげ

ものいはぬ 魂を包み 降り來る

深更と 暁(あかつき)

黄昏(たそかれ)と夜の間(あはひ)

ふたりに 別れし身

手をつなぎ

ひとり たたずむ

かわいた泥が 灰のように

こぼれ落ち

かすかに 舞い上がる

井戸の 底へ

腕が たれ下がってゆき

頭を つれてゆきそうになる

軍神 マールス 像 の

軍神 マールス 像 のある 庭園 の フレスコ 壁画 Garden's fresco with a Statue of Mars 貝に のり 天がける

美と 愛の 女神 ウェヌス の 家 House of Floating Venus in the Shell

ポンペーイイー Pompeii

ふいに 井戸の底に美と 愛の 女神 ウェヌス の 家 House of Floating Venus in the Shell

ポンペーイイー Pompeii

水が満ち來る 音がひびき

すずやかな風が まぶたをふき抜け

とざされた目の水に

はてしなく遠くの 井戸の底に

だれかいる のが映る

水に かこまれ

水だけに かこまれ

泡のように ふるえている

もう 風に なる

柔らかく 日がふり落ち

たなごころに 水が満ちる ところへ

泡を 運んでゆける かも知れぬ

ほとんど同時に

おもく 水にぬれた手が

天へ差しのばされ

あつく 砂にまみれた腕が

井戸の底へ のばされる

指先がふるえ しづくを生み

波紋をひろげ 時はたゆたひ

同期する

パーオロ・ウッチェロ Paolo Uccello (1397 - 1475) フレスコ Fresco 1436-1440

サンタ・マリア・ノヴェッラ 教会 Chiostro Verde di Santa Maria Novella a Firenze

大洪水と終息 Stories of Noa Arvo Pärt - De Profundis

くらい水に 骨が映るサンタ・マリア・ノヴェッラ 教会 Chiostro Verde di Santa Maria Novella a Firenze

大洪水と終息 Stories of Noa Arvo Pärt - De Profundis

骨は 水の中に さかさに立ち

皮は 水の上で ふくれ

つながったまま うごけぬ

水に 沈もうとする 骨

空へ ふきとぼうとする 皮

いつから こんな おかしな

つながり方に なったのか

油が 水面に ひろがり

煙が 斜めに黒く 雲の下を流れ

空と海も よじれたまま

つながっている

こんな何もないところまで

蠅が來る

ゴーグルをつけた天使

目にとまって

代わりに見てくれる

あたたかな足で ひっぱるので

皮の方が先に 出てゆきそうだ

命は 小さな泡になって

目の天蓋裏に 集まっている

ばらばらになったら

ひっかかっていた足も抜け

すべてが流れ出すだろうか

Narkissos フレスコ fresco House of M.Lucretius Fronto の 家

ポンペーイイー Pompeii

時の 間(あはひ)に かがやくポンペーイイー Pompeii

澹(あはひ)を 抜ける 陸離(りくり)の 波に

運ばれ よぎる ポンペーイイー の上に

淡い光が ふりそそぐ

ポンペーイイー には i が ふたつ

凍りつき

かすかに ゆっくりと

ゆれうごく

光と かげの ふたへの らせんに

よじれた 陽陰(あは)の 泡が

きらめき まつわる

ちりの 雪の 灰の ように

水面に映る 寄り添ふ かげの街

ポンペーイイー の街に 雨が降る

はっと振り向いた 窓の外で

雨が 降っている

ねじ曲げた首が やはらぐ

パン種を こねていた手が

また うごきはじめる

また ふり向く瞬間まで

海は ずっと ゆれている

どこか遠くの海と つながって

ずっと ゆれている

蠅のとまっている まぶただけが あたたかい

眼の底に くらい しみが でき

その向うで だれかが のぞいていた

海よりも 広い太陽の中で

光だけに かこまれて ゆらめいている

ひとから あたたかな 風がふいてくる

泡になって 昇ってゆけば

すべての水が 消え去っても

足跡でとじた 目の水は残って

そのひとに とどく かも知れぬ

たれこめた 雲の上には

ふとった 蠅のように

きらめく 飛行機が とんでいる

瓶をのせた 手押し車が

かたかた ゆれながら

あつい絨毯の 上を進む

きき取りづらい 言葉に

身が 乗り出され

水滴のついた 一杯の水が

紙ナプキンを添えて 渡される

フレスコ fresco House of Octavius Quario の 家

ポンペーイイー Pompeii

翼の下には 雲海が広がっているポンペーイイー Pompeii

光が 一面に満ちて 息のように 白い

水滴の塊りが 漂い流れてゆく

はりつめた鉄の中に とじこもり

空の中庭を そぞろ歩く人人

傷つき ふるえる鉄の翼が

薄い大気を 突き破り

渦巻き脈打つ 潮の中を

もがき進んでゆく

夜が たれこめて來る

ボーボリ の グロッタ

ひろやかな庭園の 入口の脇

壁の中から 手が あらはれ

やがて それ以上 差しのべるのを やめ

指先から つぼみを出し

したたり落ちる しづくのように

みひらかれたままの 視線をぶら下げる

音もなく 石の花が ひらく

縁の赤い目が とざされた岩のかげから

視線を 送る

月は どこへ行ったのか

もう 逃れるすべは ない

あまたの 悲鳴が こゑもなく

大地の下で とどろき わたる

ブオンタレンティ は 幼い頃

アルノ河 のほとりの館で

雨の降りしきる空に

灰色の雲雲が 渦巻き流れるのを

壁龕のように くぼんだ

窓辺に 膝をかかえて 坐り

見上げていた かも知れぬ

一瞬ののち 館を 濁流が おし流した

瓦礫の洞穴から 救い出されたのは

ベルナルド ひとり だった

よみのくに にも 女神ありて

乙女の昔 百のうてなの

花をつみ さらわれし

百のうてなの花 彼岸花

火炎木 の下 絶滅せる頭蓋より 萌え出づ

長江 の流れにそって 視線を のばし

やがて 眼窩を満たす

黒く つややかな実を すて

渦巻き あらはれ出でようとする 龍 を

見すゑ 封じ込めている 洞窟

九龍図巻 陳容(南宋) 1244 年 紙本墨画 46.3×1096.4cm ボストン 美術館 蔵

Nine dragons Chen Rong Chinese Southern Song dynasty dated 1244

Museum of Fine Arts Bostonよみの王 肩越に まく らせん

こぼれても こぼれても なほ 光芒 連ね

彼岸花 赤き 風車のごと かかげ

はしり過ぐ子の背 青く透き

辺り一面 彼岸花

時折 白き 鐘馗 の子

畦道 河原 線路 端

並んでは 途切れ

明るいうちに かがり火をたき

夏の名残と ともに

さまよふものを いざなふ

遠雷に 早瀬も 夏の さりゆきて

まぼろし ともる橋 いちしろく

かがり火の花 消えて

たたずむ うてな

流れを すかしかげの かがよふ

レンブラント・ファン・レイン Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

ペルセフォネ― の 略奪 The Abduction of Proserpina 1631 年 油彩・板 oil on panel

ベルリン 国立 絵画館 蔵 Gemäldegalerie Berlin

夜のしじまに すだく虫も 寝しづまりペルセフォネ― の 略奪 The Abduction of Proserpina 1631 年 油彩・板 oil on panel

ベルリン 国立 絵画館 蔵 Gemäldegalerie Berlin

暁を告げる鳥も さめやらぬ

まったき静寂の 青の瞬間(とき)

一面に 残りし雪も

白山 の 頂き 下 の 青石 よりは 消え

菊理媛神(くくりひめのかみ) の 言の葉 消えて

百のうてな より 花散りぬ

緑濃き 水面に やすらふ

オフヱリア 媛か

朽木の 水に さらされし

うてな と なりて

首に 小さき 玉葛 まき

白藤 の 伝ひ降りたる 崖下の

流れ 消えゆく 髪のながきに

かがやける 波また波を

かけくだり

しづめたまひし 媛(ひめ)

髪の かがよふ

鏑木 清方 Kaburaki Kiyokata (1878 - 1972) 金色夜叉

急いで 通り過ぎようとした道の向うで

一枚の羽をつけた実が

こもれびの中を

まわりながら 落ちてきた

ため息のような音が

記憶の 霧の中を かけ抜ける

木の実だけが くっきりと

金色と 黄土色を帯び

はるかな 昔が

未來へと 返る

光と土の 間(あはひ)に 人は息づき

混り合い 刻刻と移りかわる

水と光の 澹(あはひ)の ほとり

くるくるとまわりながら

光のすじをつけ

驚きにひらく 闇の口を

かすめて 落ちていった

ふんわりと

やはらかな土の 日だまりの上へ

実は 着地した

ボーボリ庭園 Boboli Gardens

ボーボリ庭園 Boboli Gardensいまも 森の中で

身をかがめ

木の間を のぞき込んでいる

夢の中 森へ続く

壁の前に 立つと

まばゆい光の中で

流れてゆく 目や耳

みひらかれたままの 目が

光と闇の中で 憩うところ

鳥や魚や 木の実

食事の支度をし 庭を歩む人人が

色鮮やかに あらはれる

きらめく光と

あふれる水を 越えて

命を運ぶため 永遠はいつも

ポンペーイイー のように 廃墟を通る

森へ 帰るためには

壁を 抜けなければ

記憶だけの姿で 空の中庭へ

液晶の画面上で 砂漠を越えた機影が

熱帯の島々へ 重なってゆく

月の光が 机の上で波立つ

なにか ばらばらと出ていく

音符か 数式か 言葉のようなもの

透明な中 かすかに赤い

ざくろ の粒と

かすかに 白く かげった

柔らかな くぼみ

霧にかげった 鏡の奥から

夜半から深更までの どこかで

できる 踊り場に

夢の庭園への 入口はある

扉に 埋もれかけた姿で

呼びかけよう と

言葉を探し ためらう

息のような 気配

かさこそ と 脚を踏みかえ

垂れた 髪を払い

しづくの落ちる 音

長い ひとしづくが

したたりそうに なって

また凍りつく 間(あはひ)にも

央も端も 同じ速さで

まわっている 銀河

明け方近くにも なにか きこえる

小さな 余分な段に

うづくまっている 幼い姿で

探さずに 想い出して

訊かずに 聴いて

時の澹(あはひ)から のびた

巻きひげの か細い先が

夢の くづれかけた きざはしへ

捲きつこう と している

沈む 新月が 翼になり

無限に とびつづける

蠅の飛行機に なる

身ひとつ分の クレバスから

はるかな氷河の 底へおち

歳月をへて 地表へと運ばれし 乙女 御

避難を呼びかけつづけ 津波にさらわれし 乙女 御

エウリュディケー ペルセフォネー

ヘーロー セイレーン

伊弉冉(いざなみ)

弟橘媛(おとたちばなひめ)

こぼれ 目もくらむ 光

破壊する 見ざる者 ハーデース

セイレーン Siren

セイレーン Sirenすべての 音を包み消し

かくし 巻き上げられてゆく

次元へ 封じ込め

しじまの中で

そばだてさせる

季節が めぐり

こゑが遠ざかる と

時折 忘れられぬ耳が

時の氷河を 流れ下ってゆく

超流動の火が波立ち 燃える氷河

天の川銀河

闇の片すみから くらい目がみつめる

オルフヱウス ハーデース

レアンドロス オデュッセウス

伊弉諾(いざなぎ)

倭建命(やまと たける の みこと)

消えた月に呼びかける こゑ

仮面 の ある 庭園 の フレスコ 壁画 Garden's fresco with a Mask

貝に のり 天がける 美と 愛の 女神 ウェヌス の 家

House of Floating Venus in the Shell ポンペーイイー Pompeii

氷河の奥の 反映のように貝に のり 天がける 美と 愛の 女神 ウェヌス の 家

House of Floating Venus in the Shell ポンペーイイー Pompeii

海の底の 鏡のように

こゑが かがやく夢幻に

おちてゆく水

音が高く 深過ぎて なにもきこえぬ

瀧壺の 奥では

こゑのように 夢のように

月の光が ひそかに

ひびきわたる 神殿がある

あけては ならぬ箱

といては ならぬ謎

見ぬように きき

聴かぬように みる

近づいては ならぬ

ふり返っては ならぬ

たすけに來ようとしては ならぬ

呼びかけながら あなたは來てくれる

あなただけが

地吹雪と氷河と超流動を 退け

崩壊し ゆがむ

時のはざまから

おだやかな光で 生へと導く こゑ

そのこゑが ひとり

かすかな かがやきで きりひらいた

淡く細く はてしなく

照らし続ける みち

あなたが 最期に呼びかけた

生きよ しづまりたまへ

人人を 生かすため

という こゑは

オルフヱウス を 沈黙させる

闇は ふり返る

こゑは はるかに

遠く かすかで おそく

もう そこに居た

いつも すぐ うしろに

そのこゑは すべての風の中に

映り移ろう 光の上に

波の下に 氷の奥に

水と大気の 響きのうちに

しじまと闇を 貫き

ひびき よみがへる 母なる渦潮

時を返す 長潮

満ちる 地の底から

探す ハーデース の

かげに おおわれた

ひとみが ひらく

土が ぼろぼろ と こぼれ落ち

消えゆく こゑを求め ふり返る

オルフヱウス の こゑは

もう 自由だ あなたが

飛翔する まわりで

芳しき いぶきが泡立ち

笑み ほころびつつ

しっかりと 支えてくれる

いつまでも どこまでも

ほの白き 半月にじみ

わだかまる

おぐらき段に

銀梅花(ミルテ) の かおり

ジョン・エヴァレット・ミレー Sir John Everett Millais (1829 - 1896)

オフィーリア Ophelia

曲り角に たたずむオフィーリア Ophelia

菊理媛神(くくりひめのかみ) の

取りなしの言葉は

地の底の 水音の

こだまに 吸い込まれ

さざなみと 波紋をひろげつつ

いつしか消えて 月のみ映る

朝もやに かげ 巻き うごめき

息 ただよひ 消ゆる

低く とぶ かげ

わたる 荒海

こゑ なく 水面ゆれ

音もなく 月のしづくの こぼれ落ち

伝い降りつつ 咲きつ 凍りつ

深更の しづもり返る 銀盃花

月を汲み 水面の遅遅に千切れけり

茫然と 群れ立つ 阿修羅(あしゅら) 彼岸花

こゑなき 笑みは

散りしく かげのかたへにて

あかつきに消え なみだの結ぶ

闇一輪 自ら手向く 山法師 (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

眼差し ほのか 風花車

希釈の魂魄 又 集めん (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

見上げよ 虚空羂索の (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

散華(さんげ)の かおりも なつかしき (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

花天より 散り落ち そよぐ羽衣の (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

端切れを 掃きて なほ 立つ 残り香 (marc 一字 金輪 bhruuM 猿若 童子)

母なる指か わが髪をなでたまふ

合歓(ねむ) まぶた まき昇り來し

唇の 汝(な)が名 ささやく

長潮 ほのか

波の上を ゆったりと とぶ

跫(あしおと)が とよもす

胸にひらめく 搏(はく)に重なり

遠く 高く 想いを凝らし

ひとみをひらかず

空の らせんの きざはしを降り來たる

時の 風に 髪 なびき

かがやく 明明と

深深と

岩から水が 流れおちている

すきとおり きらめいて

たえまなく たなごころに満ちる

近づいてゆく と 手が ひらめいて

だれか が 立っている

顔を上げる と その ひとも

顔を上げる ところだった

井戸の向うに 居た ひとだった

ここは 空の中庭

はてしなき壁を 抜けたものが來るところ

四方には 若木がしげり

風と季節が 生れている

央には ひときわ高き

古木が そびえ

日と月と星星が なっている

一面に 草が やはらかく

ひっそりとして 時折 ざはめく

赤や 白や 黄や 青や 紫や 橙の

花花が 群れ咲き

ふりかえると そこには なく

もっと遠くで 咲いている

(1874 - 1911) 夾竹桃 Nerium

立っているだけで 花になる歩みはじめると 腕が風をはらんで

木の間を とび立つ

枝に降りれば ふさふさと尾がゆれ

やがて 固い実になって ぶら下がる

葉の間におちて 水となり 流れる

立ち上がると

足の裏で 草が また やはらかい

すべての記憶が

あなたの中を流れてゆく

くらく まばゆく はてしなく

熱く 冷たい みちを 通ってくる間に

ばらばらに 眠っていた 記憶が

きらめき 始める

たなごころに 満ち

また 流れゆく 水のように

チェコ の 森 (ベーマー の 森 Bohemian Forest: Šumava

ゴールデン・マウンテンズ Golden Mountains: Góry Złote, Rychlebské hory)

ゴールデン・マウンテンズ Golden Mountains: Góry Złote, Rychlebské hory)

倒れた女性のイメージが心に残りました。

後、水の印象でしょうか。

途中、彼岸花が出て来る辺りで転調しようにも感じましたが結局一貫した印象です。

倒れ伏した女性のイメージは痛ましいものです。

それ以上というと女の子の死ですね。

「シンドラーのリスト」のラスト辺りでしょうか。

女性をよく花に例えますが

人類にとって正しくそういう存在なのでしょう。

あの暴力的なまでにシニカルなジョイが書いた「ユリシーズ」のラストも救いは女性でした。

暴力と言えば映像で見られるもので最も酷いものはナチスによるユダヤ人虐殺でありブルドーザーで穴に放り込まれる全裸のユダヤ人達の死体に止めを刺すかと思います。

しかし、そういう残虐さは人類の歴史上所を代え連綿と現在まで続いているようです。

何故、人類がそれほどまでに残虐になれるにか私には理解出来ません。

ただ、「芸術は血を流さない戦争の継続である」という言葉に一面の真理があるようにも思います。

それが芸術作品への酷評の動機ではないのかと思います。

つまり、圧倒的に優秀なもの以外の存在は認めないという残酷さ。

ボクサーがリングの中で他のオスを認めない残酷さ。

人類はどうしようもなく仲良く出来ない因子を一部に持っているようです。

ともあれ、私はこれまでのように、ひたすら最も実害の少ない芸術至上主義に生きたいと思います。

あわよくば、私が生み出すもので喜んでくれる人が例え僅かでもいることを願いながら。

~来し方を、振り返れば只の無限空間しか、いやしかし 良く見ると何かの澱溜りが…涸びた過去のグロテスク?

でも更に、視線の解像、対象細部に肉薄すると、巨大な壁は細胞壁、~これが実は飛び込めるのでしたね、モノリスの反転のように。INFRAーMINCEアンフラマンス(Mデュシャン)薄い皮膜~非在と存在の間い。

原初の細胞の誕生は、一様の水(に現れた)囲いが泡か?~其の差異造るのは、聖霊でしょうか。~中には煌めく万華鏡の材料が、。

~望洋の時空間には、中庭を造らなければ!、息をつく為に。~すると今度は外から壁を通して滲み出して来るのですね、溷濁した記憶は濾過され結晶化して。。

花はエッセンシアとして、イデアに結実して、再び此処に召還される、。とっくに散ったと思ってたら又こんな処に咲いてたの?!~白山前庭にも、あんなに一杯素晴らしいです。窓外のノーゼン葛も散り終わったと思ったら又、花芽を沢山…。此の短期間に此方にも、良くまあこんなに沢山の詩花が …、見馴れた花もあるぞ。

随所に 清冽なイマージュの 星々が鏤めれらて変わらず素晴らしい喚起力です、素晴らしい和歌もある。但し宇宙望洋の大航海のように、乗り切るのも大変でしたよ。~句点で区切るか、いつか纏められると普通の人にも読み易いと思います。

U+A0実は私、ランボーの酔いどれ舟のような架空の太洋航海の少し長編の歌詞を書いたまま放り出して居り、此れが各エピソードばかりで中々纏まらない。市場に乗せるには、映画のように演出と編集が必須だと思うがどうしたら良いのか、。

~コン・ティキ号の映画も楽しみです、ポリネシア~ペルーどちらが先かは判りませんが、航海の過程その事に魅かれます。昨夏の海洋の曲集も、本当の航海のようでしたね。

U+A0 今週明け又何か質問出してみましょう。全角は難しいなあ、では。

奇蹟的にも 相知ることが 叶いました

魂の友人である 皆皆様に 御来臨を賜り、

身に余る 御厚情と 御励ましを 頂戴致し、涙が流れ

幾重にも 篤く 御礼申し上げます次第です。

いつも ほんとうに どうも ありがとう ございます。

なお、「空の中庭」の中で、行末に

(marc 一字金輪 bhruuM 猿若童子)

と 記させていただいております 詩句は、

「花の御礼です」 を お寄せ下さいました

(ダルム MARCUMA) 様 の 御作です。

詳しくは どうぞ http://okwave.jp/qa/q8999259.html へ

「酔いどれ舟のような 架空の太洋航海の

少し長編の歌詞」 と仰る、海底深く 眠る宝箱か、

破船の辿り着いた 夢の王国への鍵束か …

是非すぐにても 拝読させていただきたいものですが、

市場に乗せられる というのでありますれば …

2013 年 の ノルウェー映画 「コン・ティキ」 で

コン・ティキ 予告編

https://www.youtube.com/watch?v=J3v9KG5YIPU

全編 (字幕なし) https://www.youtube.com/watch?v=nn8vP6m2DzY

ヘイエルダール御自身も そうだったようですが、

冒険も (そして 映画も) 古代の技術そのままで とは

いっても それなりに費用がかかるのに、学会とかは

御笑い種にして 全然 相手にしてくれない のを、

ポリネシアは 古代ペルー人が発見したのです

それを証明したい と ペルー大統領に面会して 直訴、

合衆国海軍の物資支援を要請してもらい、叶えたり …

映画の方では、ニューヨークの旧市街が 夜空の下で

一望される処があり、そこで、かなり目を引くネオンの

ような物で、レトロな商標名を数分映し込んでる …

ノルウェーの映画界が、史実に基づく オリジナルの

脚本と監督、俳優陣で、ハリウッド並の予算で臨んだ

という快作は、 そんな先見の明ある 太っ腹の

スポンサードにも支えられていたんですね …

鎌倉や海 関連で、 marc 様 も大波に乗られますよ …

映画の最後の方で、「十三番目の波は、それまでの

波の倍以上の大波になる」 という話が出て來るんです

が、十三ていうのと、何処から数えるのか と思ってたら

綱が切れ、結局少し前のから運ばれて、環礁に

引っ掛かるも、その波が來て、竟に無事乗り越える …

marc 様 のも、そうですよ、きっと …

映画に されては、どうですか …

脚本と音楽を御担当され、 荻上 直子 監督 とかで …

「トイレット」 の スポンサードも 御見事でしたし …

トイレット 予告編

https://www.youtube.com/watch?v=qrnEXNPDON8

オリジナル 16mm 映像に基づく解説が ありました …

KON-TIKI-Expedition von Thor Heyerdahl 1947

(トール・ヘイエルダール による 1947 年の

コン・ティキ 号の冒険) Original auf 16 mm Film

digitalisiert und vom Rechner hochgeladen.MPEG 2

https://www.youtube.com/watch?v=ltKRUlfvT6Q

「空の中庭」 は、以前 書きかけてた 二つを 合体、

ブオンタレンティ の幼い頃の出来事について、

も少し 書けないものかと想い、ヴァザーリ の 『芸術家

列伝』 だったか、と 探したんですが、手元に なく …

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%AE%B6%E3%83%BB%E5%BD%AB%E5%88%BB%E5%AE%B6%E3%83%BB%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%AE%B6%E5%88%97%E4%BC%9D

… あれ 載ってない ? …

坂崎 乙郎 先生の御文で読んだ 憶えが …

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E5%B4%8E%E4%B9%99%E9%83%8E

これだ …

三彩 № 201 1966・6 … 抽象の源流を探る (16)

―― ブオンタレンティ ―― 坂崎 乙郎 … 76 頁

こちらに入ってるんだろうか …

『抽象の源流 その先駆者たち』 三彩社 1968

http://www.yamate-art.jp/sakazakibunko/sakazakibunko2.htm

注文し … 待ってる間に …

『三彩』 № 201 より、全文 御紹介 …

★ 抽象の源流を探る ★ 16 坂崎 乙郎

ブオンタレンティ

ブオンタレンティという作家は、今日ではほとんど

美術史の傍系に属して了っている。彼が残した唯一の

有名な作品は、フィレンツェのピッティ宮殿内にある

ボボリ庭園の怪奇な 「洞窟」 (グロッタ) であるが、

これとてむしろミケランジェロがグロッタの四隅に

配した未完の「奴隷」像によって広く知られていると

いった方が適切であろうか。つまり、ブオンタレンティ

自身が作った、植物と動物と人間のからみ合った

異様な「変身」の物語や当のグロッタは、いまだに

正当な評価を受けていないのである。

しかし、私はかかる異様な作風にこそブオンタレン

ティの独創が発揮されているように思われてならない。

したがって、こゝではマニエリスム研究家フランゼップ

・ヴェルテンベルガーが 「マニエリス」 (ウィーン、

アントン・シュロル書店、一九六二年) のなかでふれ

ているブオンタレンティの 「サント・ステファノ教会

の階段」 (フィレンツェ) やルイ・ウルティックが彼の

代表作として掲げているフィレンツェのリカルディ・

マネリ宮殿などは、いちおう割愛しておきたい。

私の手もとにあるベネヅィの 「美術家事典」 (パリ、

ジョルジュ・ラピリ書店、一九一一年) をひらくと、

ブオンタレンティについて次の如く記されている。

ブオンタレンティ ―― 別名デレ・ジィランドーレ。

画家、彫刻家、細密画家兼建築家。一五三六年

フィレンツェに生まれ、一六〇八年没。細密画家

ジュリオ・クロヴィオの弟子で、のちサルヴィアッティ、

ヴァサーリ、ブロンツィーノから描画の手ほどきをうく。

イタリヤの美術史家ルイジ・ランツィによれば、彼は

珍しく多才な芸術家であったという。彼の両親は

洪水に掠し去られ、ためにみなし児となった彼に

あたたかい保護の手をさしのべたのはコシモ一世

だったと伝えられる。コシモ一世の庇護のもと、

ブオンタレンティは画家・建築家としての名声を

確立している。なお、噂によれば彼はミケランジェロ

と共に制作した時期もあったらしい ――

さて、ベネヅィの紹介をみると、ブオンタレンティが

グレコの友人であったミニアチュリスト・クロヴィオの

弟子であったこと、および孤児としてコシモ一世に

救われたことなどは明らかになるのだが、肝心の

ボボリ庭園のグロッタ制作に関してはまったく語られて

いない。そこで、もう少し詳細なルイ・ウールチックの

「美術辞典」 (パリ、アシェット書店、一九二五年) に

ブオンタレンティの項目を探してみよう。すると、

ブオンタレンティ ―― 一五三六年生、一六〇八年

没。フィレンツェの建築家で、ルネッサンスからバロック

に移行する時期の注目すべき作家。彼がフィレンツェ

のサン・ロレンツォ教会のために描いたファサードの

プランは実現をみなかったが、たとえばサンタ・トリニタ

教会ファサードのプランは実現し、事実彼はこの

ファサードを作り、ほかにサンタ・マリア・ノーヴァ教会

ファサードを優美な柱廊で飾っている。またリカルディ

・マネリ宮殿を一五六五年、同七六年には美々しい

サン・マルコ劇場を建てた。なお、ボボリ庭園の魅惑的

で幻想的なデッサンのいくつかはブオンタレンティ作

と信ぜられており、彼が創始したエコールは当代の

建築に多大な影響を与え、バロック芸術を生む源泉と

なった ―― と述べている。

おそらく、読者はベネヅィの辞典から約十五年

おくれて出版されたウールチックの辞典では、

明らかにボボリ庭園の制作が指摘されているのに

気付かれたであろう。ではなぜ、ウールチックはそれを

le beau dessin et les charmantes fantasies (見事な

デッサンと魅惑的な幻想) と呼んだのであろうか。

ここで、ウールチックがブオンタレンティを建築家と

のみ着目している点に注意していただきたい。

とすれば、ウールチックはブオンタレンティの 「洞窟」

にみられる不気味な鍾乳石状のフォルムを建築学的

には未完成として、デッサンなる名称を用いたのでは

あるまいか。というのは、ブオンタレンティのグロッタの

もっとも重要な部分を形成する風笛を鳴らす牧人や

羊飼いたち (原色版) と、そっくりそのまゝの下絵が

確認されたのはつい最近のことであり、それまで

これは同時代の画家ベルトヤの作品と銘打たれて

いたのだから。実際、ローマの国立美術館が蔵する

この下絵を、ジュリアーノ、ブリガンティも一九六一年の

「イタリヤ・マニエリス」 (ローマ、リウニティ書店) の

なかで明快にボルトやの 「幻想的な風景」 として

あげているのである。そのエスキースが両側に

こんもり茂った樹木を配し、それらの樹葉がアーチ形

をなしているのをごらんになれば、読者は原色版と

比較されてなうrほどとうなづかれるにちがいない。

けれども、ベネヅィにせよ、ウールチックにせよ、

ブオンタレンティをルネッサンス盛期に続くマニエリスト

として取上げている観点は共通であり、抽象の源を

たずねるこゝろみも当然原色版の石と化した動植物

に、いとも不可思議なオブジェに、絞られてくると思う。

なぜならば、そこではイタリヤのマニエリストたちが

強く愛好したメタモルホーゼの主題が文字通り

抽象と具象の境で演ぜられており、素材と象徴の

間で、構築とも崩壊とも判別しがたい造形が

おこなわれているために他ならない。

ベネヅィがすでに指摘したとおり、ベルナルド・ブオン

タレンティの生涯は数奇な運命のもとに始まっている。

今日では風光明眉な花の都フィレンツェをゆるやかに

貫流しているアルノ河がかつて氾濫したとき、ブオンタ

レンティ家は押しよせた波で崩れ落ちた。家族のうち

生き残ったのは唯一人、幼いベルナルドだった。彼は

崩れた壁が偶然につくり上げた洞穴から、無事救い

出されたのである。間もなく、少年はコシモ一世

(一五一九-一五七四年) に ひきとられているが、

ブオンタレンティの芸術的天分は非常に早くから

あらわれていたのに ちがいない。 このことは、

彼が十五才でコシモの嗣子フランシス (一五四一-

一五八七年) の家庭教師にやとわれている史実から

察せられるのである。フランシスが自然科学の研究に

熱中したのは、この僅か五才年長の家庭教師の影響

によるものであり、やがてフランシスはフィレンツェの

領主になってからも、しばしば政務を怠って化学の

実験に没頭し、ときとして彼は実験を中断するのを

嫌って、ラボラトリーで顧問連に応待した と いわれて

いる。 (… 続く …)

カバリスト (ユダヤ経典を信奉するタルムヂストと

ならんで、八世紀頃つくられた 「創世の書」 、十三世紀

の「壮麗の書」 を信奉する秘教的な団体。その主たる

思想は、人間は神に似ており、神が創造主である

以上、人間もまた神に似た創造をおこないうるとする)

であり、あの偉大な化学者パラケルスス (一四九三-

一五四一年) の著作が一五六〇年にはつとに刊され

ていた記録を考え合わせるならば、フランシスの錬金

術への傾倒もなんら怪しむに足りぬかもしれない。

ところが、なぜか私には、ブオンタレンティと

フランシスとの友情が、ほゞ時代を同じくするプラハの

アルチンボルドとルドルフ二世との関係にいちじるしく

類似している如く感ぜられてならないのである。

錬金術に対する共通の興味から、ふたりは幾度となく

フィレンツェの散策を夜の白々と明けるまでたのしみ、

ブオンタレンティはアルチンボルド同様、フランシスの

ために幾つかの自動装置の機械を組み立て、

鉱物学をきわめては、さまざまな水晶の器を細工し、

神秘の光を放つ宝石のたぐいを献じたのであった。

これら 風変りな ブオンタレンティの作品のうちで、

特に際立っていたのが フィレンツェ近郊のブラトリオ荘

だという。この別荘は フランシスが 愛人ビアンカ・

カペルロ (一五四三-一五八七年、もと ヴェニスの

娼婦であった。晩年 フランシスと結ばれ 結婚したが、

のち 変死している。当時のヴェニスには イタリヤの

諸都市を追われた この種の女性が 多く 集っており、

彼らの中には優れた才媛も決して稀ではなかった。

ビアンカもたぶん、そうした一人であったのだろう) に

贈った建物だが、そこにはブオンタレンティ独特の謎

めいた洞窟や噴水、華麗な舞台や自動装置などが

至る処に配置されていたらしい。これが詩人タッソーが

うたい、モンテーニュが熱烈な讃辞を惜しまず 「筆舌に

尽くしがたい美しさ、豪華さ。数々の部屋をみて廻り、

洞窟を抜けて白日の下に出たときの、或種名状し

がたい奇蹟。遊戯もこゝまで至れば臆することなく文化

と名付くべきではないか」 といった別墅なのだろう。

だが、十九世紀のはじめに、ブオンタレンティの

かゝる作品は、大部分が とりこわされた。それらが

純粋芸術に貢献しない との理由からだが、ブラトリオ

荘とて例外では なかったのである。同様に、現在の

私たちはブオンタレンティの即興が産んだバロック的な

舞台装置にも現実に接することはできない。私たちは

それを僅かに十七世紀のジャック・カロ (一五九二-

一六三五年) の舞台装置のためのエッチング 「地獄」

など から判読するのだが、もちろんバロックの舞台が

多様なヴァリエーションに観客をさそい込むのを基調と

していたとはいえ、その目指すところは つねに、観る者

に 驚きの衝撃を あたえるよう、ポイントは 定められて

いた。そして、この分野でも 多芸多趣味なブオンタレン

ティは 十二分に 観客の期待に応え得る 才人だった

のである。

アルノ河に打ちあげられた花火、貴族たちの結婚を

祝福して しつらえられた凱旋門、あるいは余多の

ページェントのための装飾などなど …… ブオンタレン

ティはこれらにも己の才能のすべてを打ち込んだで

あろうが、十六世紀末にフィレンツェで流行したオペラ

(もっとも初期のスタイル) にも、メタモルホーゼの装飾

を応用したのだった。そこには、世紀を へだてるロココ

芸術の、ワトーやブーシェを思わせる のどかな田園詩

も登場する。牧歌も奏でられる。しかし、ブオンタレン

ティの幻想は 「花咲く園を またたくうちに地獄の様相

に変じてしまい、雷鳴がとどろき、空には稲妻が走り、

大地には荒れ狂う水が逆巻くのだった」 とデトレフ・

ハイカンプが述べる如く、変幻自在、何よりも まず人の

意表をつく ねらいを持っていた。それゆえ、作品 「鳥に

変身したニンフたちに対するミューズの勝利」 (ブオン

タレンティの舞台装置を、後年エピファニオ・アルフィア

ノが銅版とした。これは一五八九年にブオンタレンティ

が、コシモ一世の三男、のちのフェルディナンド大公の

婚礼の祝いにつくった寸劇である) も、金色にきらめく

人像柱は葡萄づるで おゝわれたアーチを支え、遠く丘

上にはオレンジや糸杉が繁茂し、一見アルカディックな

晴朗さが漂っているかにみえるのだが、実はそうで

ない。どうか 舞台の前景にならんでいる 鳥たちの、

悲しげで 同時に 呪いをこめた表情に、目をむけて

いただきたい。楽の音にきゝほれている裡に、いつしか

頭から羽毛の生えてくるのも知らぬげのニンフ ……

こゝでも、作者はトスカナの風景をバックに、気味悪い

白日夢を垣間みさせるのである。しかしながら、いま私

たちがアルフィアノの版画から、おぼろげにつかんだ

ブオンタレンティの 「白日夢」 が、より なまなましい

リアリティを伴って実現された作品こそ、ボボリ庭園の

洞窟であろう。

洞窟は一五八三年ブオンタレンティ四十七才の年に

着手され、十年の歳月を要して建てられた。壁面の

フレスコは淡い単色画を得意としたベルナルディーノ・

ポセッティのアルプス山岳の風景である。穹窿の

弓張りは鍾乳状の総縁で強調されており、この洞窟が

単なるグロッタではなく、建築学的構造に従っていると

観ぜられるのだが、しかし、ありとあらゆる穹陵と隅々

に多孔質のマッスがはめこまれているため、やはり

洞穴といった印象は消しがたく残るのである。円天井

の最高部には、意識的に開口部がある。この穴を

とおして空をのぞかせる配慮がなされている。はい

のぼる植物のつるは、さながら建物全体を侵すかの

如く、その合間からポセッティの描いた山猫、熊、虎、

ジャガー、かもしか などの獣が いずれも天空を仰いで

いる。おそらく、これらの獣がかくも鮮やかに浮き上って

みえるのは、穹窿そのものの構造の故であろう。と

いうのは、ブオンタレンティの師であったブロンツィーノ

が すでにパラッツォ・ヴェッキォのエレオノーラ・ディ・

トレド (コシモ一世の妻、一五二二-一五六二) の

礼拝堂で、こうした大胆な遠近法を駆使できたのも、

似たような円天井を背景にしたからだった。

ロマンチックな照明の効果も、十六世紀のグロッタで

は見逃すわけにはいかない。光は虹色の束となって、

洞窟の内部を貫き流れる。時にはステンドグラスの

反射光を利用する例もあったが、ボボリ庭園の洞窟の

場合には、円環の照明が上方におかれ、しかもその光

が金魚鉢に似た水槽で和らげられるという巧妙な細工

であったと、ハイカンプは解説している。魚の むらがる

水槽に濾過された薄明の光を、たとえ遊びの極とは

いえ、果して十六世紀の洞窟に想像できるであろう

か。洞穴の大地からは噴水がふきあげ、連結した建物

とも みまがう部屋部屋の中央には、あるいはエレーヌ

(ヘレネー) とパリスのいる泉、あるいは水浴から

ものうげに身を伸ばした ジャン・ボローニのヴィーナス

像 (この蛇身の形姿は、あらゆる側面から知覚し得る

とする 完璧な肢態の美を あらわし、ジョヴァンニ・ダ・

ボローニャも 周知の 「飛翔するメルキュール」 で

あらわしている) が たゝずみ、不断の水のさゝやきが

あたりを ひたしていく。 したがって、ボボリの洞窟に

ひとたび 足を ふみ入れゝば、人は たゞに 視覚 のみ

ではなく、聴覚にも ざわめく ブオンタレンティの

奇趣に おどろかされた に 相違なく、この意味から

すれば ベネヅィが 彼を 稀にみる才子 と 語ったのも、

納得されるのである。

それでは、ポセッティの絵の下方に視線を移して

みよう。 ミケランジェロの二つの未完の 「奴隷」 の

間に はさまれた怪異な情景を、ブオンタレンティは

いったい 何にヒントを得て 想像したのであろうか。

この、彫刻とも レリーフとも 識別しがたい作品を

彼は なにゆえに 刻んだのであろうか。

十六世紀のフィレンツェの案内記には、オウィディウス

の 「メタモルポーセス」 に ある 「ピュラとデュカリオン」

の物語を掲載していた と聞く。彼らは、大洪水のとき

地上に生きながらえた たった二人の人間であった。

「メタモルポーセス」 に よれば、そのとき 女神テミスは

二人にむかって、 「お前たちの背後に 石を投げよ」

と命じている。 すると、たちまち 石は 肉に変じた

のである。 「それらの石は やわらかに なり始めた。

新たな姿に変じ始めた。 石が硬度を失うにつれて、

それらは逆に生成の過程をたどり、その結果、

たとえ どんなに不明確でも、どことなく人間の形姿に

近付いた形体が現れてくるのだった。 それは、

あたかも 荒削りの大理石に ノミを あてがっていく うち

に、いつしか フォルムが形成されるのに 似ていた」

だが、このエピソードを手掛りに、デュカリオンを

ピュラを、さらには女神をみつけだすのは不可能だ。

たしかに、ミケランジェロの 「奴隷」 たちは容赦もなく

肉体を浸蝕しようとする泥土と必死の争いを続けて

いるかに、みえよう。 けれども、左の樹木の下に

うづくまる木樵りは、笛を吹く 牧人や ニンフは 化石の

状態のまゝ 現身の自由を奪われながら、どこか平和な

憩いを たのしんでいるように 見受けられるのである。

ために、木樵りの隣りの 漁師は 一心に瞑想にふけって

いるかと怪しまれるし、ニンフたちの語らいにも けっして

不吉な影は見当らず、羊は餌を求め、羊は木樵りに

親しげに まとわりつき、木々の枝に止まる小鳥たちも

物静かだ。こうした見方は さきにふれた ブオンタレン

ティのエスキースの、いかにも おゝどかな田園風景を

ふたたび眺めるとき、容易に首肯されるのである。

この分では、牧人は笛を鳴らしつづけるであろうし、

舞台は静止したまゝ、真のやすらぎとは かゝる束の間

なのであり、人間は 身動きした瞬間、少くとも 幸福を

意識した瞬間に それを たちどころに失うのだと、

暗示している如くである。

とはいえ、私たちはブオンタレンティの悲惨な幼年期

の体験を忘却してしまうわけにはいくまい。彼の両親

を奪い、一瞬にして彼をみなし児にしたのも、洪水で

あり泥濘であったことを。こうして、ブオンタレンティの

幼時の追憶は、その追憶が彼の肉体に刻印した 生と

死の密着した世界観は、みるまに身を守る術とてない

人間を、ニンフを、羊たちを 泥土の奔流のさなかに

捲き込んでいくのである。ハイカンプの言葉どおり、

いまや 「花咲く園は地獄の様相を呈し」 呼吸を奪われ

たニンフたちは あられもない姿態をさらして、息絶えて

いく。 それは 泥土と化石に代表される 物質の勝ち

誇った姿であり、生は 須火にして過ぎ去る との 比喩

なのであろうが、だが これらのニンフたちの姿態は

なんという戦慄の美しさを想像している事だろう。

(… 続く …)

ブオンタレンティが密集しつゝ、しかも もろい石灰質や

鍾乳状のスタックを用いるにあたって、オウィディウス

の 「メタモルポーセス」 の挿説から発想を得ている点

は、疑うべくもない。また そこに彼の、いわば生殺与奪

の権をにぎった 錬金術師的な風貌を認めることだって

可能であるかもしれない。なぜなら、ある評家は二人

のニンフの死骸のかたわらで沈思瞑想にふける老人

を、ブオンタレンティその人であると断言するのだから。

現代の絵画が いつの頃から、絵具に砂や砂利を

混入し始めたのか、私は正確に知らない。しかし、それ

は単なるマチエール上の実験であり、画面に堅牢さを

与えるための手法に過ぎなかったのであろうか。それ

とも、現代絵画は必然的に作品の非精神化を意図し、

マテリアルの復権を要請しているのであろうか。

周知のように、古くイスラムの芸術は、形象の再現を

忌み嫌っている。とくに、ペルシャでは人間はもとより、

動物すらありのまゝに描くのをきびしく禁じたから、多く

の画家は生活の糧を失ったと いゝ伝えられている。

こうした画家の苦情に対し、イブン・アブスは

次の如く答えた。

「それなら、動物が その表情を消し去るまで、切り

さいなんでしまうがよい。動物を花に変えてしまうが

よい」と。 マルセル・ブリオンは かゝるイスラム美術の

本質的傾向に、人間をも動物をも、遂には植物をも

間化する抽象の萌芽があると、説いていた。

とすれば、ブオンタレンティの作品にみた 一切を石

に変じようとする意志も、抽象への志向を秘めていた

と考えるのは誤りであろうか。ハイカンプの述べた

とおり、マニエリスムの時代とは 「もはや人間が神を

必要とせず、人間こそ創造主となり得る」 時代で

あったとすれば、彼らマニエリストたちが この地上へ

の愛を、人間のかくれたる棲家 ―― 洞窟に託したと

しても、なんの不思議があったであろう。 「岩窟の

聖母」 を描いたレオナルドにとっても、洞穴は自然と

その法則を正しく認識するための 一つの回答では

なかったであろうか。そして、ボボリ庭園の洞窟の内部

には、まさしくレオナルドが体験した あの二つの感情、

つまり、一方には 暗く 鬼気迫る墓穴に対する恐怖と

他方 独創的な自然がつくりあげた、おどろくべき豊か

な形体へのあこがれが、ベルナルド・ブオンタレンティ

(Buon Talenti とは イタリヤ語で 稀有な才能 の 意に

なる) の手を借りて、いっそう人工的に刻まれていたのだった。