動物は、細胞を作る細胞膜の構成成分やホルモン、女性ホルモンや男性ホルモンや胆汁酸(脂質の吸収に必要)など原料にコレステロールを食べ物や生合成で使っています。

植物は、植物ステロールを使っています。

コレステロールの含有量は、植物性食品では総脂質のうち50mg/kg、動物性食品では5g/kg=5000mg/kgです。実測では「ネギ」や海藻類には有意な量のコレステロールが含まれていました。

| 食用油 | 植物性ステロール(mg/100g) | 食用油 | 植物性ステロール(mg/100g) |

|---|---|---|---|

| 大豆油 | 340 | なたね油 | 700 |

| コーン油 | 850 | ごま油 | 500 |

| 綿実油 | 310 | 米ぬか油 | 960 |

| サフラワー油 | 310 | ひまわり油 | 350 |

| |||

コレステロールとの違い

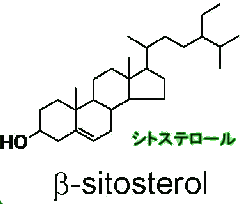

植物ステロールとコレステロールの二つ、構造が類似していますが、違いは、簡単に言うと,植物ステロールはコレステロールにヒゲが1本生えたような構造、側鎖の形状が違います。

コレステロールは、水に溶けないが脂には溶ける脂溶性です。植物のステロールは、水に溶けない、油にも溶けにくいという性質です。

|

|

|

| 植物ステロールは40種類以上が知られています。βシトステロールが最も多く50%を占め、次いで33%がカンペステロール、2~5%がシグマステロールです。 | |

| 茨城県衛生研究所による植物ステロール値の実測値 | |

昆虫は植物ステロールのヒゲをはずしてコレステロールにする酵素を持っており、植物ステロールを有効活用しています。ところがヒトをはじめ少なくとも哺乳類は、ヒゲをはずす酵素を持っておらず、植物ステロールをコレステロールにして利用することができません。

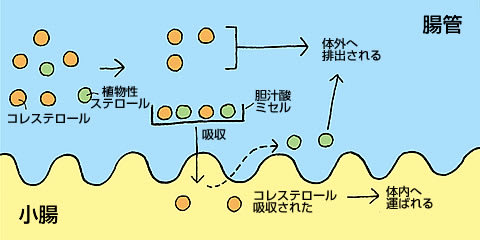

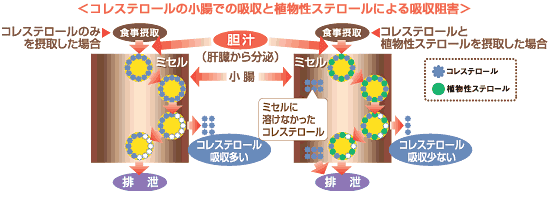

食べ物の脂質、脂肪やコレステロール、植物ステロールなどの脂質は、酵素リパーゼの働きで分解されます。胆汁酸で乳化されそれと混合した、それに包まれたようになって胆汁酸ミセルで小腸(空腸)の吸収上皮細胞から吸収されます。そして、そこで再び腸に排出、送り戻されます。ほとんどの植物スチロールは、この経路で腸⇒糞便⇒体外でて、血中、体内への吸収は5%以下といわれます。植物ステロールは、経口摂取しても哺乳類の腸管からほとんど吸収されません。これに対して、コレステロール、動物性のステロールは、40~50%吸収されます。

植物ステロールのコレステロール低下作用。

コレステロールは細胞膜を構築や維持に不可欠な必要なものに、それを貯蔵するための特別な形態(ブドウ糖であればグリコーゲンなど)はありません。

腸で吸収されたり肝臓や皮膚で合成されたコレステロールの一部は血液中に特別な形(リポ蛋白)で体内を循環しています。これが、貯蔵のデポ、倉庫の役割をしています。

コレステロールは脂溶性のため、水が主成分の血液とは混ざりません。そこで、リン脂質とアポ蛋白質でできた「リポ蛋白」という「入れ物」に入れられて血液に混ざっています。

| リポ蛋白の名称 | アポ蛋白の種類 | コレステロールの移動経路 | 備考 |

|---|---|---|---|

| キロミクロン | ApoB48 | 小腸から肝臓へ | |

| LDL 低比重リポ蛋白 | β | 肝臓から組織へ | 悪玉 |

| HDL 高比重リポ蛋白 | α | 組織から肝臓へ | 善玉 |

加齢や生活習慣などで、コレステロールを使う細胞のLDLを吸収する機能の低下や食物からのコレステロールの大量摂取、肝臓などでの合成量のコントロールが上手くいかない(抑制が効き難くなる)などでこの血液中のコレステロールが過剰になると、生活習慣病に代表されるさまざまな循環器疾患が顕れます。過剰在庫のコレステロールが様々な悪さをします。

植物ステロールは、コレステロールよりも優先して胆汁酸ミセルに取り込まれるため、コレステロールと植物ステロールを一緒に摂取するとミセル中のコレステロールが減少し、小腸で吸収されるコレステロールが少なくなる。

また、ミセルに取り込まれなかったコレステロールは便として排泄されます。

その効果は、九州大学・熊本県立大学名誉教授の菅野道廣さんによれば、「これまで60例以上の臨床実験が行われてきていますが、植物性ステロールを1~2カ月間摂取すると、ほとんどのケースで悪玉といわれるLDL-コレステロールが10mg/dLは低下しています。といっても、正常範囲以下に下がることはありません。」 善玉といわれるHDLコレステロール濃度には影響がない、あるいはほとんどなかったそうです。

菅野教授のインタビュー

例えば、0.15g含有の油を投与した場合に比べ、

0.325gの油では同じ変化ですが

0.493gの油では、総コレステロールが20減っています。

茨城県衛生研究所の試算を元にすると、概ね日本人の植物ステロール摂取は0.2g/日で、1日あたり約0.32~0.49g摂取ではLDL-コレステロール低下効果が無く、0.66gで効果が見られたことになります。他の研究では、0.8g/日が最小有効摂取量であったそうです。また2~3g/日以上摂取しても効果は増大しないという報告があるそうです。

日本人1日あたりの植物ステロール摂取量の変化

|

1960年 |

1997年 | |||

|

食品摂取量 g/day |

植物ステロール含有量 mg/day |

食品摂取量 g/day |

植物ステロール含有量 mg/day | |

| 穀類 | 451.7 | 107.4 | 259.7 | 61.8 |

| 芋類 | 64.5 | 17.3 | 69.4 | 18.6 |

| 野菜・果物類 | 293.7 | 34.6 | 405.9 | 47.9 |

| 豆類・豆製品 | 71.2 | 33.5 | 70.9 | 33.3 |

| 種実類 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 0.6 |

| 油脂類 | 6.1 | 13.8 | 17.0 | 38.5 |

| 海藻類 | 4.7 | 0.0 | 5.2 | 0.0 |

| 合計 | 892.4 | 206.8 | 830.1 | 200.7 |

サプリメントより献立の工夫

その一方、動物実験では植物ステロールの大量摂取で早死しています。脳卒中易発症高血圧自然発症ラット(SHRSP)での実験です。 実験レポート

このラットは、遺伝的に加齢に伴う高血圧を発症し、心臓肥大や脳や腎臓など臓器の血管の炎症をおこし、25 週齢以降には脳血管障害(脳出血および脳梗塞)を併発して死亡します。肝臓でのコレステロール生合成能が低下しており,血中コレステロール量が少ないラットです。このラットに、脂質は植物油のみを摂取させたところ、早死にしています。この生存日数短縮には、植物ステロールの総量が関与すると考えられてます。

摂取され蓄積する植物ステロールが、このラットの細胞膜中のコレステロールと置きかわります。それで細胞膜コレステロールが減少すると、本来の膜結合酵素の機能不全が誘発され、膜の脆弱化が全身で起きていると見られます。また血管を作る筋肉・平滑筋の興奮性の亢進し、血管の収縮が容易に起きるようになり脳卒中につながる血管傷害に関連して、早死にをもたらしたと考えられました。

肉、魚、卵および牛乳の食事制限をすると動物性脂肪の摂取量が減り、代わりに植物性脂肪の摂取量の増加およびコレステロールの摂取量の減少がみられると同時に、血中の植物ステロールレベルが上昇します。植物ステロールの長期大量摂取で血中植物ステロール量が増加した状態が長期に続くと、先ほどのラット・SHRSPでみられたことと同様の細胞膜の脆弱化や血管の筋肉が収縮しやすくなることがヒトでも起こるかもしれません。それは明らかではありませんが、コレステロールは減ったが、全身の細胞が脆弱化する、血管が収縮しやすくなって脳卒中などにつながる血管傷害が起りやすくなるでは困ります。

また、コレステロールの吸収の邪魔をすることが効果の大半ですから、肉、魚、卵などと一緒に摂取してこそ効果を発揮します。サプリメントを後から摂っても効果が薄いとおもいます。

糖尿病や高中性脂肪血症の方が、植物ステロールを多く含むからと言って、植物油脂類を多く摂取すれば総カロリーオーバーとなり、たとえ高コレステロール血症の予防ができても糖尿病や高中性脂肪血症が悪化することになります。総カロリーの制限を維持しつつ、食事内容の工夫が有効と考えられます。

個々の食品を比較すると植物ステロールの含有量には大きな違いが見られます。コレステロールを多く含む動物性食品を摂取するときには、同時に植物ステロールを多く含む食品を摂取するなどの工夫によって、コレステロールの吸収を抑えられ、高コレステロール血症の予防をしてはいかがでしょうか。

例えば、豆腐は多い食品です。大豆タンパク質は実験動物及びヒトでコレステロール低下作用を示しています。総コレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪が減ります。そのうえ植物ステロールも豊富です。肉、魚、卵と一緒に食べてはどうでしょうか。ご飯も、玄米は豊富です。そして食物繊維も豊富ですから、コレステロールの排出にも有効です。