先週末は上越方面へ。春日山城跡に行ってきました。相棒は、もっとちゃんと歩くつもりだったようですが、

高速を走っている間に、私がトレッキングシューズを忘れたことに気づき、行先を変えてくれました。ごめんなちゃい

9時過ぎ、大手道駐車場に車を停めます。駐車場の隣には、「謙信公出陣 御前清水」という水場がありました。

車で来た道を少し戻りますが、道端のアヤメがきれいです。

まもなく、「史跡 春日山城址 大手通」という立派な石の標識があり、右へ。茶色の木製ポストの中に、ガイドマップがはいっています。

道の右側はアヤメ、左側は田植えが済んだ田んぼです。空は青く、白い雲、いい道だわ~

稲ちゃん、植えてからどのぐらいかな? 1週間はたっていないと思うけど、すっくと立ってて、かわいいわねぇ……。

10分ほどで、池に到着。「大手池」というのだそうです。このへんで、やはり長岡市から来たというトレッキング姿のご婦人に会いました。

ご主人は巻機山(まきはたやま)に行かれたそうで、一人で電車でいらしたそうな。電車でも簡単に来られるのか、それもいいねぇ……。

池のほとりに咲いていたきれいなお花。タニウツギに似てるけど……。「斑入りウツギ」というようです。

15分ほどで、森の入口に着きました。ここからいよいよ、本丸に向かって歩きます。

相棒に撮られていました。服装は山用だけど、足元は、街用のウォーキングシューズです^^;; サンダルじゃなくてよかった……。

森を抜けて、また、よそのおうちの田んぼを見ながら歩きます。

手で押していく田植え機なのかな? 働きものの足跡がついています。

まもなく、松の木の間の「番所址」。

ちょっとだけ、舗装された道を歩きます。

木道の登り道。左の石碑は下側が見えないけど、「文部省」かしら? 懐かしい呼び方ですね。

こうした丸木の階段のところは、「復元された大手道」だそうです。

森の中の気持ちのよい道。一人でも散歩に来たいけど、ちょっと遠すぎるわねぇ……。

この日唯一、ひなたで暑い、と思った場所。「南三の丸屋敷」といい、「土塁や堀で区画された郭が連なり、春日山城の最も重要な屋敷が

集まっていたところ」だそうです。

史跡の間に私有地が混じっているのか、畑があったりします。このころは雨が降らず乾燥していて、畑はパサパサでした。

畑に別れを告げ、森の中へ。なぜか、比叡山歩きを思い出し、ここなら近くて安上がりだなぁ、なんて思っていました^^;;

「柿崎和泉守屋敷跡」に着きました。「上杉謙信の重臣柿崎景家の屋敷跡と考えられる春日山城で最も大きな郭の一つ」だそうです。

ここからちょっと登ると……

すばらしい景色です。上越市の街でしょうか。

撮っている姿を、相棒に撮られていました。青い空がきれいなので、お見せします^^;;

「景勝屋敷へ」というあたりで振り返ると、向こうの山がきれいです。黒姫山かな?

屋敷跡に向かって登ります。

屋敷跡を過ぎ、次は「井戸曲輪」へ。

こういう階段が好きだなぁ……。

「廃城後四百年の星霜を経て、今なお満々と水をたたえる大井戸」だそうで、「数十年前には井戸さらいが行われ、

滑車や杓などがみつかっている」そうです。本丸の真下に井戸、重要なポイントだったんですね。

歩き始めて約1時間、最後の階段を登ると……

すばらしい景色でした!

右手の方向には山も見えますし、

左手の方向には、日本海が見えます!

頂上が、本丸跡。逆側からいらしたのか、このへんはたくさんの人で賑わっていました。

本丸跡から見る下界の景色。坂戸山に比べると、田んぼが少なくて、家が多いですね。

人口の造形物はあまり好きではないのですが、向こうに山、日本海に沿って石油コンビナート、もいいな、と思いました。

暑くもなく、寒くもなく、気持ちのよい休憩タイムを過ごし、20分ほどで山頂を後にしました。

下り始めると、また下界の景色が気になります。

本丸の下、護摩堂のあたりから見る景色。立派な住宅街が広がっています。

護摩堂の下は、毘沙門堂。御堂の中には、「謙信公の信仰された毘沙門天の尊像」が安置されていて、拝んできました。

現在のものは、「昭和三年に第十五代上杉憲章氏が東京美術学校に修理を依頼され、名匠高村光雲先生が修理」(中略)

「尊像の欠け損じたのをおなかにいれて昭和五年に完成させ、昭和六年に昔の堂跡に祠堂を建て奉安した」そうです。

毘沙門堂からの下り。新緑もきれいだけど、紅葉の季節はいっそう、美しいことでしょうね。

本丸から10分ほど下ると、直江屋敷。上杉家の重臣直江家の屋敷跡だそうです。

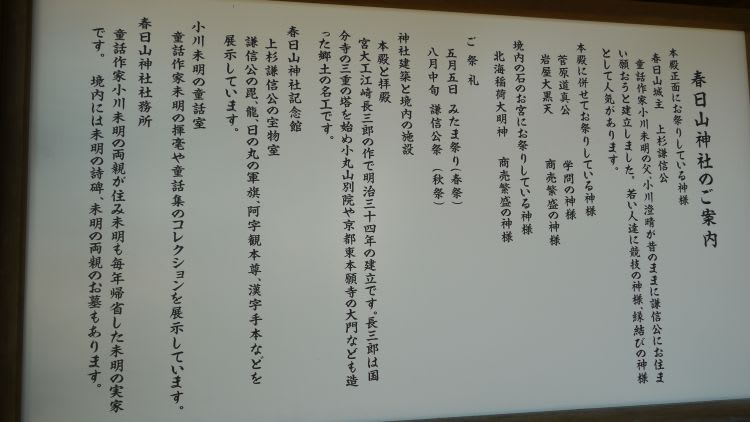

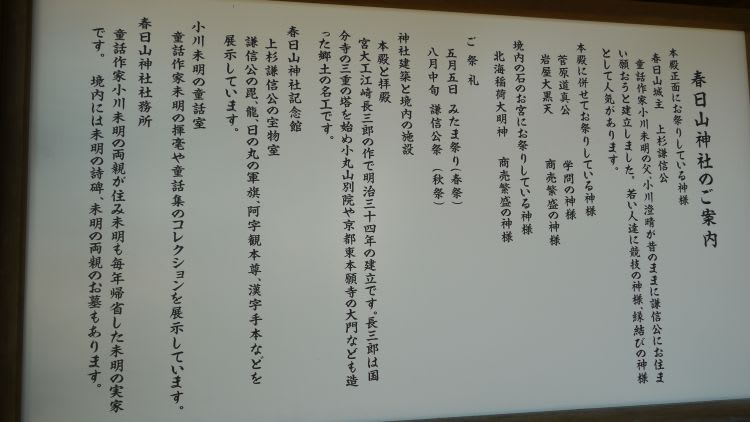

下り始めて30分ほどで、春日山神社に到着。このへんは、食堂あり、お土産物屋さんあり、の下界です。

お土産物屋さんの前の石のベンチ。広いお庭があったら、こんなベンチでお茶飲みたいわ~

小川未明って、高田の生まれだったんですね。「赤い蝋燭と人魚」、なんだか悲しいお話だったような。

こちらが神社に祭られている神様、上杉謙信公の銅像。

銅像を右手に見ると、左手上方に本丸跡が見えます。

しばらく車で走ってもらって寄った、日帰り温泉「かわら亭 景虎の湯」から見た風景。

お食事処の窓から見える山と田んぼがあまりにも美しくて、外に出て撮りました。

この日、山用の靴を忘れて目的地を変更してもらったけど、すばらしい風景に出会えて、得した気分。相棒さま、ありがとう!

不勉強なので史跡にあまり興味がないのですが、美しい自然の残る歩きやすい散歩道を満喫できました。

私たちはなるべく長く歩きたかったので、大手道から時計回りに歩きましたが、謙信公の銅像側から歩くと、散歩程度で本丸まで行かれます。

来年春には北陸新幹線が開通して、多くの人が訪れるでしょうか? 混む前にもう1度、紅葉見物にでも行ってみたいものです。

高速を走っている間に、私がトレッキングシューズを忘れたことに気づき、行先を変えてくれました。ごめんなちゃい

9時過ぎ、大手道駐車場に車を停めます。駐車場の隣には、「謙信公出陣 御前清水」という水場がありました。

車で来た道を少し戻りますが、道端のアヤメがきれいです。

まもなく、「史跡 春日山城址 大手通」という立派な石の標識があり、右へ。茶色の木製ポストの中に、ガイドマップがはいっています。

道の右側はアヤメ、左側は田植えが済んだ田んぼです。空は青く、白い雲、いい道だわ~

稲ちゃん、植えてからどのぐらいかな? 1週間はたっていないと思うけど、すっくと立ってて、かわいいわねぇ……。

10分ほどで、池に到着。「大手池」というのだそうです。このへんで、やはり長岡市から来たというトレッキング姿のご婦人に会いました。

ご主人は巻機山(まきはたやま)に行かれたそうで、一人で電車でいらしたそうな。電車でも簡単に来られるのか、それもいいねぇ……。

池のほとりに咲いていたきれいなお花。タニウツギに似てるけど……。「斑入りウツギ」というようです。

15分ほどで、森の入口に着きました。ここからいよいよ、本丸に向かって歩きます。

相棒に撮られていました。服装は山用だけど、足元は、街用のウォーキングシューズです^^;; サンダルじゃなくてよかった……。

森を抜けて、また、よそのおうちの田んぼを見ながら歩きます。

手で押していく田植え機なのかな? 働きものの足跡がついています。

まもなく、松の木の間の「番所址」。

ちょっとだけ、舗装された道を歩きます。

木道の登り道。左の石碑は下側が見えないけど、「文部省」かしら? 懐かしい呼び方ですね。

こうした丸木の階段のところは、「復元された大手道」だそうです。

森の中の気持ちのよい道。一人でも散歩に来たいけど、ちょっと遠すぎるわねぇ……。

この日唯一、ひなたで暑い、と思った場所。「南三の丸屋敷」といい、「土塁や堀で区画された郭が連なり、春日山城の最も重要な屋敷が

集まっていたところ」だそうです。

史跡の間に私有地が混じっているのか、畑があったりします。このころは雨が降らず乾燥していて、畑はパサパサでした。

畑に別れを告げ、森の中へ。なぜか、比叡山歩きを思い出し、ここなら近くて安上がりだなぁ、なんて思っていました^^;;

「柿崎和泉守屋敷跡」に着きました。「上杉謙信の重臣柿崎景家の屋敷跡と考えられる春日山城で最も大きな郭の一つ」だそうです。

ここからちょっと登ると……

すばらしい景色です。上越市の街でしょうか。

撮っている姿を、相棒に撮られていました。青い空がきれいなので、お見せします^^;;

「景勝屋敷へ」というあたりで振り返ると、向こうの山がきれいです。黒姫山かな?

屋敷跡に向かって登ります。

屋敷跡を過ぎ、次は「井戸曲輪」へ。

こういう階段が好きだなぁ……。

「廃城後四百年の星霜を経て、今なお満々と水をたたえる大井戸」だそうで、「数十年前には井戸さらいが行われ、

滑車や杓などがみつかっている」そうです。本丸の真下に井戸、重要なポイントだったんですね。

歩き始めて約1時間、最後の階段を登ると……

すばらしい景色でした!

右手の方向には山も見えますし、

左手の方向には、日本海が見えます!

頂上が、本丸跡。逆側からいらしたのか、このへんはたくさんの人で賑わっていました。

本丸跡から見る下界の景色。坂戸山に比べると、田んぼが少なくて、家が多いですね。

人口の造形物はあまり好きではないのですが、向こうに山、日本海に沿って石油コンビナート、もいいな、と思いました。

暑くもなく、寒くもなく、気持ちのよい休憩タイムを過ごし、20分ほどで山頂を後にしました。

下り始めると、また下界の景色が気になります。

本丸の下、護摩堂のあたりから見る景色。立派な住宅街が広がっています。

護摩堂の下は、毘沙門堂。御堂の中には、「謙信公の信仰された毘沙門天の尊像」が安置されていて、拝んできました。

現在のものは、「昭和三年に第十五代上杉憲章氏が東京美術学校に修理を依頼され、名匠高村光雲先生が修理」(中略)

「尊像の欠け損じたのをおなかにいれて昭和五年に完成させ、昭和六年に昔の堂跡に祠堂を建て奉安した」そうです。

毘沙門堂からの下り。新緑もきれいだけど、紅葉の季節はいっそう、美しいことでしょうね。

本丸から10分ほど下ると、直江屋敷。上杉家の重臣直江家の屋敷跡だそうです。

下り始めて30分ほどで、春日山神社に到着。このへんは、食堂あり、お土産物屋さんあり、の下界です。

お土産物屋さんの前の石のベンチ。広いお庭があったら、こんなベンチでお茶飲みたいわ~

小川未明って、高田の生まれだったんですね。「赤い蝋燭と人魚」、なんだか悲しいお話だったような。

こちらが神社に祭られている神様、上杉謙信公の銅像。

銅像を右手に見ると、左手上方に本丸跡が見えます。

しばらく車で走ってもらって寄った、日帰り温泉「かわら亭 景虎の湯」から見た風景。

お食事処の窓から見える山と田んぼがあまりにも美しくて、外に出て撮りました。

この日、山用の靴を忘れて目的地を変更してもらったけど、すばらしい風景に出会えて、得した気分。相棒さま、ありがとう!

不勉強なので史跡にあまり興味がないのですが、美しい自然の残る歩きやすい散歩道を満喫できました。

私たちはなるべく長く歩きたかったので、大手道から時計回りに歩きましたが、謙信公の銅像側から歩くと、散歩程度で本丸まで行かれます。

来年春には北陸新幹線が開通して、多くの人が訪れるでしょうか? 混む前にもう1度、紅葉見物にでも行ってみたいものです。

山や里の風景も気になりますが、それよりも植えたばかりの田んぼの方が気になります。

最初のは、なんて上手に植えておられるんでしょうね。田んぼの畔に沿っての自然カーブは仕方がないとして、それを除けばホントにまっすぐです。

最大限の大きな拍手を送りたいです。

2枚目のはおっしゃる通り、歩行型の4条植えですね。

この大きさの田んぼにはピッタリの機械だと思いますよ

田んぼの話ばかりでゴメンナサイ (^^)

山を転げ落ち、叫ばれるのが嫌だったのでしょう^^;;

専門家の解説、ありがとうございます。

最初の広い田んぼは、上手な植え方なんですね。

持ち主の方に伝えてあげたい讃辞です(^^)

2枚目は、なるほど、4列のカーブが見えます。

たまたまコシヒカリ農家の長男と結婚し、

春から秋は田んぼの研究(?)をするのが大好き♪

相棒はあきれています^^;;

なかちゃんは作業が大変だけど、やっぱり

田んぼを愛しているんですね。

田んぼの話ができて、うれしいです