10月31日(土曜日)

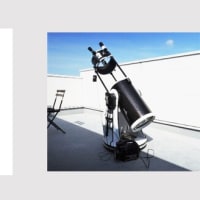

気持ちの良い秋晴れの一日で早めの南中時刻を迎える木星、土星に備え、またその後の接近を終えた火星を撮影しようと意気込んで久しぶりに望遠鏡をベランダに出し、17時には準備作業を終え待機した。

日没後すぐに木星から観察を始めたもののまだ鏡筒内の気流が安定せず綺麗に4つ並んだガリレオ衛星が視野内で飛び跳ねていた。

大気上空の流れは比較的安定していて冬空のように大きく左右に流れる様子も無さそうで期待していたが筒内気流が一向に収まらない。

木星の高度がだんだんと低くなりつつ、とりあえず撮影後すぐに部屋で映像をチェックしてみたところ本日はあきらめることに。

東天にいた火星も試しに撮影してみたもののこれもまたモヤモヤとピントが出ずじまい。改めてターゲットの高度が上がるまで望遠鏡は放置。

結局11時を過ぎて再度チャレンジしたものの、相変わらず筒内気流が安定せず、ピントをずらすとぐるぐると主像の周りを虚像が回転し続ける。綺麗に晴れていただけに放射冷却の影響が出始めてきたのかもしれない。

反射鏡に裏面からファンの取り付けをしてみて、筒内気流の整流作用に効果が出るものかどうか実験してみるつもりだ。

意気込んでいた割に本日の成果物はほとんど無しで終了。写真は31日11時過ぎの火星面で30cmドブに600倍にてコリメート撮影。

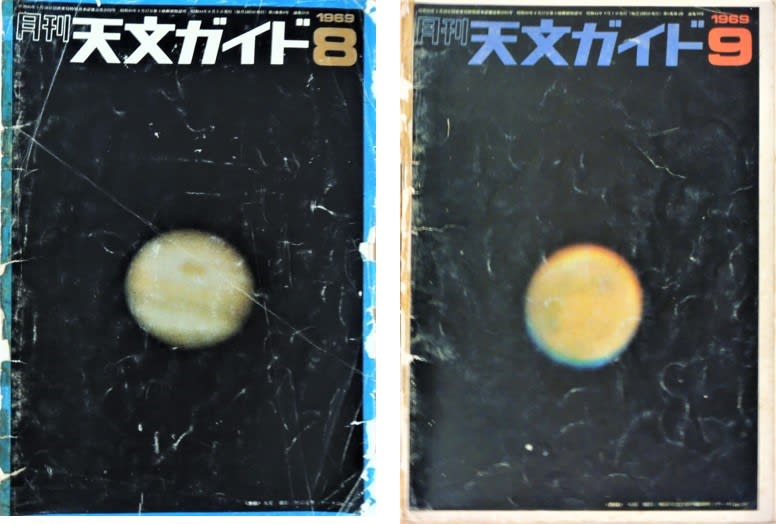

前回天文ガイドの1969年8月号を掘り出してみたついでに、古い天文ガイドを久しぶりにぱらぱらと眺めてみた。実は51年前の1969年も火星接近の年で、6月に最接近しており9月号の表紙はその火星写真である。

8月号の木星は、国立天文台長の故村山定男氏の31cmカセグレンによるもの、右の火星は堂平観測所の91cm反射による写真。

共にハイスピードエクタクロームで露出は7秒と1/2秒。

この50年間で如何に撮像素子(フィルム)の感度、画像処理技術が大きく進化したかがよくわかる2枚である。