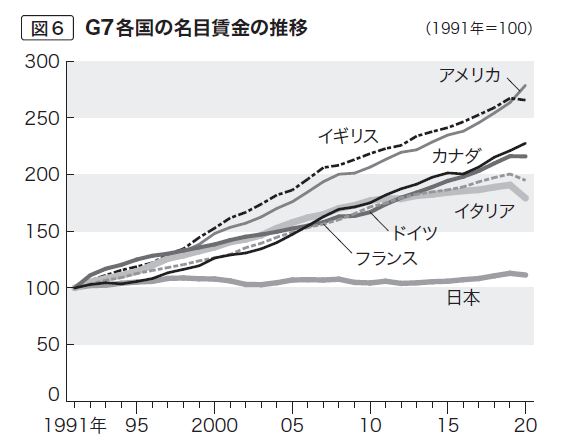

実際、この三〇年間の春闘結果は、政府の発表でも日経連/経団連の発表でも連合の発表でも、ほぼ毎年二%程度ずつ賃金が上がってきていることになっています。毎年二%ずつ賃金が上がると、一〇年後、二〇年後、三〇年後にはどうなるでしょうか。ごく簡単な指数計算ですので、手元のスマホの計算機でもやってみてください。(1.02)10=1.22、(1.02)20=1.49、(1.02)30=1.81。一〇年で二割増し、二〇年で五割増し、三〇年で八割増し。このグラフのイタリア程度にはなっているはずです。ところが現実にはそうなっていないのです。

炎症は何故起こるのか

- 精製された糖質(小麦粉製品など)

- 加工食品

- 添加物

- 質の悪い卵

- 野菜の残留農薬

- ベーコン、ソーセージ、ホットドッグ、スパムなどの加工肉

- 牛乳

- パン

- 抗酸化作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用などの成分

- ビオチン:細菌やウイルスが侵入したときに起こる炎症を抑える作用に関係しています

- ビタミンB6:免疫細胞の活性化にかかわります

- 食物繊維とオリゴ糖:腸内に存在する善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えます

新しい食の指標「DII(食事性炎症指数)」

食事は健康を維持する基本です。血糖値の急上昇を抑える食品選びの指標の一つとして「GI値(グリセミック・インデックス/食品の食後血糖値の上昇度を示す指数)」が知られていますが、近年は食品が体内の炎症にどの程度影響を与えるのかを示す「DII(ディーアイアイ/Dietary Inflammatory Index:食事性炎症指数)」も注目されています。体内に炎症が生じることのリスクや、炎症を起こしやすい食品、あるいは炎症を防ぐ食品にはどのようなものがあるのか、久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門 講師/外来医長の蓮澤奈央先生に伺いました。

「DII(食事性炎症指数)」とは

慢性炎症が起こる原因には喫煙や過度の飲酒といった生活習慣、体内のホルモンの変化、脂肪や老廃物の蓄積などがあります。近年は、私たちが普段食べるものにも「炎症を起こしやすいもの」あるいは「炎症を防ぐもの」があることが分かってきました。

そこで、食事が体内の炎症状態に与える影響を総合的に評価する指標として開発されたのが「DII」です。

開発したのは米国サウスカロライナ大学の研究チームで、2010年12月までに発行された食事性の炎症に関する約6500件の論文から厳選した約2000件を参照し、45種類の栄養素や食品ついて、炎症促進性あるいは抗炎症性をスコア化しました※2。

これは、45種類の栄養素や食品が6種類の生体内の炎症性マーカー(炎症性サイトカインなど炎症の指標となるタンパク質:IL-1β、IL-4、IL-6、IL-10、TNF-α、CRP)に与える影響を数値化したもので、炎症を引き起こすものにはプラスの、炎症を減少させるものにはマイナスのスコアがつけられています。

ある人の1日の45項目の栄養素摂取量を、それぞれこのスコアで重みづけすることで、その人の食事が炎症を起こしやすいか、逆に起こしにくいかということが分かるようになります。ある人の1日の食事内容から計算したDIIの値が「正(DIIが高い)」なら炎症を起こしやすい食事、「負(DIIが低い)」なら炎症を防ぐ食事と評価されます。

■DIIが低く、炎症を防ぐ栄養素や食品※2

栄養素

- ビタミン類

ビタミンB6、βカロテン、葉酸、ナイアシン、リボフラビン、チアミン、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE - ミネラル類

マグネシウム、セレン、亜鉛 - 脂質

n-3系脂肪酸(オメガ3)、n-6系脂肪酸(オメガ6)、MUFA(一価不飽和脂肪酸)、PUFA(多価不飽和脂肪酸) - 食物繊維

食品

- 野菜

ニンニク、ショウガ、タマネギ - スパイス、ハーブ

サフラン、ターメリック、コショウ、タイム/オレガノ、ローズマリー - 飲料

緑茶/紅茶、アルコール

抗酸化作用のある成分

カフェイン、オイゲノール(クローブに含まれる精油成分)、フラバン—3-オール、フラボン、フラボノール、フラバノン、アントシアニジン、イソフラボン

一方、DIIが高く、炎症を起こしやすい栄養素には次のものがあります。

■DIIが高く、炎症を起こしやすい栄養素※2

栄養素

- ビタミン類

ビタミンB12 - 炭水化物

- 脂質

コレステロール、中性脂肪、リン脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸 - タンパク質

- ミネラル類

鉄

このように見てみると、例えば炭水化物や脂質を多く含むパンやスナック菓子、揚げ物などはDIIを高める傾向にあり、反対に、ビタミン類やミネラル類、食物繊維を多く含む野菜や果物、n-3系脂肪酸が豊富な魚介類や魚油、イソフラボンを含む大豆製品などを毎日の食事に取り入れると、炎症を抑える効果が期待できそうです。ビタミンEが豊富なアボカドや、ビタミンCが豊富なブルーベリーなども挙げられます。

これらはイメージ通りの健康にいい食事と言えますが、DIIのメリットはこれらの多くの栄養素や食品を含む食事の炎症性をトータルに数値化できるという点です。

もちろん、これらの食品だけを摂ればよいというわけではなく、栄養バランスが大切なことはいうまでもありません。

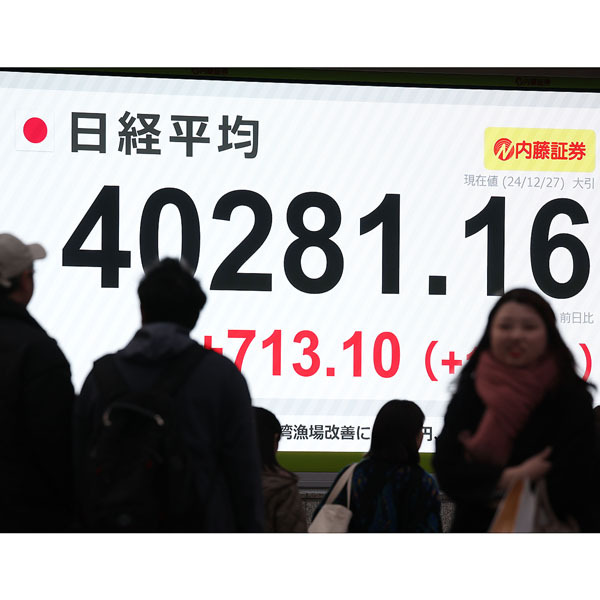

海外勢が日本株「5兆円以上売り越し」の衝撃…日経平均5カ月ぶり4万円回復の裏に潜むリスク

強気になっていられない(C)日刊ゲンダイ

27日の日経平均株価は、5カ月ぶりに4万円台を回復。前日比713円10銭値上がりし、終値は4万281円16銭だった。株価が上昇した理由は「円安」だ。 【写真】投資の神様 ウォーレン・バフェット 海外市場では前日、7月中旬以来約5カ月ぶりの安値となる1ドル=158円台まで円が下落。東京市場でも158円近くまで円が売られた。 兜町関係者からは「2025年は、株価4万5000円」と強気の声が飛んでいる。 しかし、はたして楽観していていいのかどうか。外国人投資家が、日本株を売っているからだ。 海外投資家は2024年の初めから12月第3週までに、現物と先物を合わせて5兆円以上「売り越し」ているという。2023年は約6兆円の「買い越し」だった。日経新聞(27日付)は、<海外勢、日本株熱に陰り>と報じている。海外勢にとって、もはや日本株は魅力的な投資先ではないということだ。 海外勢の「売り」は、企業の自社株買いが吸収している。「事業法人」は年初から7兆8000億円の「買い越し」となっている。 ヤバイのは、2025年も外国人投資家の「売り」がつづく恐れがあることだ。 「海外勢が日本株を売っている理由のひとつが、中国市場への回帰です。ここ数年、欧州マネーを中心に中国株を売り、日本株に投資するという動きがありました。それが再び、日本株を売って、中国株を買う動きがでています。もうひとつは、日米市場の落差です。平均株価が3万3000円台だった年初は、まだ日本株は“割安”という評価もありました。しかし、4万円を超えると、上昇の余地も小さく、めぼしい銘柄もない。だったら、上昇をつづけている米国株に投資した方が得策という判断です。そして大きいのは、為替リスクです。外国市場に投資する時のセオリーは、通貨の強い国に投資するということです。外国人投資家からすると、円安が進むとそれだけで“為替損”が生じてしまう。こうした状況は、2025年もつづく可能性があります」(経済評論家・斎藤満氏) 企業の「自社株買い」も、いつまでもつづかないだろう。「株価4万5000円だ」と浮かれていると、やけどを負う恐れがあるということだ。

女性の場合、50歳以上の1485名で調査したところ、プラークに関しては毎日牛乳を5年以上も飲んでいた群と、時々牛乳を飲んでいた群、ほとんど飲んでいなかった群で検討しました。

結果は、毎日牛乳を飲んでいた群の方はプラークが多く堆積していましたが、時々牛乳を飲用していた群のプラーク堆積が最も少なかった。つまり、女性の場合は牛乳を時々飲んでも動脈硬化は進行しないことが判明。(女性の場合も、牛乳により脂質摂取量が多くなればプラークが溜まりやすいと考えられます:2018年8月6日追記。)

女性の場合は、毎日の牛乳摂取は決して勧められませんが、時々(おおよそ週にコップ1~3杯)程度の牛乳摂取は全く問題ないと考えられます。ただし、低~無脂肪牛乳はお勧めできません(2022年8月1日記載)。

(牛乳と乳ガン・前立腺ガン・骨折・プラークに関する詳細は調査中→書籍に記載)

2)チーズ:牛乳とプラークに関する研究から、料理に少量使うことや、時々普通に食べても問題ありません。(チーズに関する詳細は2022年8月に後述)

3)ヨーグルト:RAP食の重要部分です。乳製品のヨーグルトまたは豆乳ヨーグルトでも、RAP食の摂取すべき規定量は・・『隔日に30g』(出来るだけ正確に)です。果物や味付けなしのプレーンヨーグルトです。“脂肪ゼロヨーグルト”は逆にNGです(後述)。今までの常識を覆すことで、動脈硬化(プラーク)の改善が現実になっています。(2022年8月1日記載)

4)アイスクリーム・ソフトクリーム:牛乳飲用とプラーク(T-max)との関係データから、たまに1個食べても大丈夫です。

注意):血管プラークを減らす努力が必要な方は・・

牛乳の場合は、上記の記述は事実です。

しかし、プラークがレベル3~4までに堆積している方は、プラークを減らすという治療目的から、脂肪0ヨーグルトの過食でプラークが悪化するという事実を踏まえ、適量の特定のヨーグルト以外の乳製品はお勧めできません。カルシウム、マグネシウム補給は塩無添加煮干しで対応ください(2020年5月以降の追記に詳細を記述)。

(2018年8月6日修正)(2020年7月20日:再修正)

**アルコール**

1)1)「ビール換算で350cc/日まで」が目安ですが、プラーク改善・治療の経験から、ビール以外のアルコールでは、25%焼酎なら40cc/日まで、12.5%ワインなら60cc/日まで、15%日本酒なら60cc/日まで。

ただし、これらは現状維持のためであって、

頸動脈プラークなどのプラークをどうしても減らしたい方は、普通のビール換算で350/ccでもNG(1/Wでも)です(理由は後述:2022年7月19日に記載済み)。

ベストは酒類0です。

血管内を濃度が高いアルコールが流れると、血管内の内側の内膜が、いわゆる「皮膚の火傷」状態になり、ボコボコに傷んで、縮んだり・はげ落ちたりした内皮細胞が修復するのに1ヶ月位かかりますので、その間に、わずかの酸化・劣化脂質・酸化していない脂質でもどんどん血管の壁の中へ、マクロファージと関係なく、単に流体物理学的な作用で入り込んでいきます。

上記の量を守らなければ、脳梗塞・心筋梗塞リスクレベル=1~2の人は、プラークが進行してレベル3~4になり、特にレベル3~4の人は近いうちに脳梗塞・心筋梗塞になるでしょう。***多くの事例があります。月に1~2回でも・・本当にアルコール多飲は怖いです***

なぜ? 血液内のアルコール濃度がある限度以上ならアウトなのでしょうか・・・?

理由説明:5%のアルコール濃度液0.5ccを皮内注射したらどうなると思います? 一瞬で皮膚が5mm程陥没して凹みます・・しかも激しい疼痛!と同時です。皮膚の細胞の細胞膜が溶けて細胞が一瞬に縮んだのです(自分自身の腕で実験:痛みを感じない皮膚にする目的)。

ただし、血管の中の内皮細胞に神経はなく、アルコールで内皮細胞が縮んで、内皮細胞の細胞間隙が広がり、良質の脂質も血管壁に潜り込みやすい状態になっても、痛みがないので本人は気付かないのです。

2)つまみにフライ物、バター製品を避けましょう。ナッツ類ですが、ナッツの重量の約50~60%は脂質です。ナッツは週に2~3個に止めましょう。血管の弾力性が良くなっても、プラークが悪化しては本末転倒です。脂質の少ないソラマメなどお勧めですが、豆に含まれている脂質もプラークの原料になりますので、枝豆・炒り豆などの大豆の過剰摂取はNGです。

メモ:あの石原裕次郎氏はアルコール多飲・ステーキ大好きで有名でしたが、結局、解離性大動脈瘤になり手術したものの、肝細胞癌の悪化で永眠:52歳。ちなみに、非ウイルス型の肝細胞癌も大動脈瘤も生活習慣病なのです。特に非ウイルス型の肝細胞癌の人は、心筋梗塞や大動脈瘤の人と同じ程度に血管プラークが肥厚しています(サイト掲載済み)。

**パン? ごはん?**2016年3月28追記

1)レベル3~4なら、絶対に“ごはん”に。ごはんにはジャム・バター・牛乳など似合いません・・。

2)ごはんは白米100%で充分です。雑穀や玄米などを混ぜてもOKですが、無農薬栽培の雑穀・玄米に限ります:理由は2022年9月に後述。

療養中の方で、毎日ドイツパン(フランスパンと同じ製法の品)を昼に1年間食べていて、プラークがかなり順調に減った方がおられます。

脂質の少ない米やパンなど、電子レンジを使ってもオーブンで焼いて、蒸しても大差ありません。

療養中の方は・・フランスパンなどを食べる際は、バターやマーガリン、ヨーグルトなどを付けないで・・・1日1食だけ・・いただきましょう。

3)ごはんや甘くないイモ類(里芋・ジャガイモ)を沢山食べても血管に脂は溜まりません。皮下脂肪になるだけです。(2018年12月17日追記:サツマイモも、脂質は100g中0.2gですからOKです。肥満の方はご注意ください)

炭水化物を多く摂ると太るのですが、それは余った炭水化物を良質の脂肪で体内に蓄えるから。

軽い運動でも毎日行うことで良質の脂肪が減り、筋肉になります。なお、運動してもゴミ状態の脂(プラーク)は燃焼されませんが、プラークの原料(血中脂質)は減るでしょう。

4)“いなり”より“おにぎり”を。“いなり”の皮は油を多く含んでいます。

(工場で作るおにぎり“コンビニのおにぎり”など、には植物油添加の記載がなくても、油が添加されている場合がありますのでご注意下さい。詳細はネットに記載されてます 2017年7月19日追記)

**めん類**

1)1) 麺類のお勧めは“ソバ・うどん・そうめん・冷や麦”です。ソバはLPS(糖と脂質が結合した構造)の含量が多い。(ソバの脂質量は問題なし)天カス・天ぷら系の具は避ける。

(麺類・パスタなど・・植物油脂添加の有無よりも脂質の量を優先して選びましょう)

2)ラーメン:豚骨ラーメンの汁は飲まない。チャンポンの汁も飲むのは控えましょう。

3)カップ麺食品:なるべく摂らない。1カップの脂質が1.5gの製品もありますが、少なくとも脂質が6.0g以下の製品を探しましょう。糖質は問題ではありません。

4)イタリア料理ではピザより、脂質の少ない具材で作った和風スパゲッティなどを選択しましょう。

**カレー類**

1)市販のカレールーは食用油や肉の脂などを煮詰めて作られています。

脂質を非常に多く含みますのでご注意下さい。

自家製カレーなら食用油不使用のスープカレーのレシピを考案しましょう。

コメント)脳梗塞で入院しても、食用油(脂)で調理した食品・揚げ物が平気で病院食として出てきますのでご注意下さい。

**塩分制限は?**

1)塩分とプラークとの関係はありません。血圧が高くない方は普通に摂取して結構です。

2)西洋人のパン食&肉類は塩分が少ない・・なのに動脈硬化は超先進国なのです。

3)日本人は“おにぎり”と“漬け物”“魚”と塩分多いですが、日本人の動脈硬化は欧米人より良。

4)塩分多めの昔育ちの日本人が一番長生き・この事実を覆す疫学調査が存在するのでしょうか?

5)塩分消費が多い県は、確かに心筋梗塞・脳梗塞の多い県ですが、その裏事情をご存じですか?。

塩分消費量の多い県は、食用油・砂糖・豚肉・アルコール・餃子などの消費も多い県なのです。

本当の理由はそこにあるのです。過去の疫学調査に油・砂糖・アルコールなどの摂取量は考慮されていないと考えざるをえません。

(当サイト:脳梗塞・・・大腸ガンになりやすい県別ランキング。参照を)

5)現在(2014年4月14日)440名の方のプラークが改善し、多くの方が血圧も低下して喜ばれていますが、誰1人として塩分制限を行っていません。また、高血圧が進行した人は記憶にありません。老人の方は安心して卵かけご飯に漬け物(薄味)・海苔などをお召し上がり下さい。

ノンカロリーでNa Clの元素しかない物質(塩)が、脂:プラークに変わる訳はないのです。

・ 今までの医学は漬け物業者の方々に気の毒なことをしてきました・・。申し訳ありません。・・

**魚介類・海藻類**

1)青魚・白身・赤身に関係なく、後述の脂肪分の少ない魚を選択すべきです。脂の乗った魚は・・・度々食べると・・青魚でも・・刺身で食べても・・プラークが溜まります・・脳梗塞・心筋梗塞・認知症などの方は危険です(常識の誤り)。

海にいる魚介類(貝類、エビ類、イカ、タコなど)はすべてOKです。(調理に油を使わない)

2)海藻は何でもOKです。イカ・タコ・魚卵などのコレステロールは・・過度に多食しなければ・・特に問題にしないでいいでしょう。(イクラの過食は控えましょう)

食品成分表のコレステロールの量ではなく、食品の脂質の量が問題なのです。

3)ウニも寿司程度ならOKですが、食べ過ぎはいけません。

4)鯨のベーコンは控えましょう。

脂の少ない赤身部分を缶詰や刺身で食べるのはOKです。

5)魚の煮付け料理も、魚のダシ粉・みりん・醤油・日本酒などを使い、うま味で甘さを演出する。

オリゴ糖は低カロリーの甘味料ですが、甘党の方は“甘み中毒“状態ですから、脳細胞を”甘やかす状況“になるので、あまりお勧めできません。”甘み欲求“に打ち勝つことが治療には必要です。

その意味で、“希少糖”入りのお菓子も控えておくのが無難です。

注)魚介類、蒲鉾でもフライ物は避ける。注)プラークレベルが2~4の人達は、白身魚であっても、青魚であっても脂の多い魚肉は控える(今までの常識が間違っていました)。

**野菜のドレッシングについて**

サラダのドレッシングは必ず、ノンオイルにしましょう。オリーブ油でも同様です。ただし、ノンオイルでも、通常は食酢の含有量が多いですから、使用は必要最小限に(人工甘味料入りはNG です)。「味ぽん」(pH3.8)程度なら普通に摂取して問題ありません。醤油・味噌なども選択肢です。pH3.0以下(食酢2.6、レモン2.1、他)の食品はご注意ください(2021/12/23)。

マヨネーズは普通にオイルを使った製品です。ゴマだれでもオイル使用なら控えましょう。

最近、食事はバッチリなのにプラークが肥厚した人がいました。「野菜も毎日たくさん食べている」と自慢されていましたが、その沢山の野菜を食べるのに「オイル使用のドレッシング」を普通に使っていたようです。毎日の食品だからこそ注意しましょう。

**お勧め食品**

1)トコロテン:毎日最低でも130g、プラーク(動脈硬化)を治すべき人は毎日260gを勧めます。

海藻(もずく、メカブ、ガゴメ、トロロこんぶ)には、マクロファージを活性化させる働きがあるフコイダンが含まれていますので週に3~5回程度いただきましょう(タレとしての三杯酢の頻用はNGです。めんつゆなどがお勧め)。

トコロテン+その他の海藻とお考え下さい。当院では甲状腺機能亢進症でも、低下症でも必要な方には食べていただいていますが、甲状腺機能がトコロテンで変化することはありません。

心配な方は担当医にその旨を申し上げて、定期的に甲状腺機能検査をしながらでもトコロテンを食べましょう。動脈硬化を治すという大きな目的のために、トコロテンは冬でも必要です。

2)魚介類(生がベストですが、焼く、煮る・・いずれもOKです。脂の多い魚に注意)

*注意)肝硬変の人、重度の糖尿病の人など、中等度の糖尿病を合併した慢性肝炎(やや進行した)やアルコール性肝障害のある人、免疫抑制剤や制がん剤で免疫機能が低下している人、貧血で鉄剤を服用中の人などが、生の魚介類、魚介類の塩辛、魚介類の干物(一夜干しや目刺し(加工工程で菌が付着する可能性あり)、海水が付着した海藻などを食べると、腸炎ビブリオの親戚であるビブリオ・バルニフィカス感染症になりやすく、腕や足の筋肉が化膿して激しく腐り、一命を落とすこともまれではありませんので一刻も早く専門医に相談しましょう。(特に肝硬変の人(肝硬変に近い慢性肝炎の人も)は重症化しやすく、特に注意が必要)

生牡蠣の生食は、健康な人もノロウイルス感染症やA型肝炎を発症した事例がありますので、控えた方が無難です。なお、生牡蠣を鍋で加熱する際は牡蠣(むき身)の中心温度が問題なので3分以上ボイルしましょう。2枚貝の場合は、貝が開いて5分以上ボイルしましょう。)

3)野菜(葉物、根菜、芋類・何でもOK。バランス良く摂りましょう)天ぷら・油炒めは極力避けましょう。油炒めはオリーブ油でも控えましょう。注意:タマネギ、長ネギの生食はNG(理由は後述).

オリーブ油は生でも摂取は控えましょう(ドレッシングとしての使用でも)。

オリーブ油を生で摂取することで、血管のプラークが増加しても減少する訳がありません。

4)トマト・納豆(適量は半パック:約20gを週に1~2回までです)・豆腐・味噌・青汁・特に、プラークレベル3~4の人は野菜のごった煮を毎日いただきましょう。ビール酵母であるエビオス錠剤は硬化油で固めていますが、ごく微量であるために問題ありません。錠剤なら1日10錠が目安です。

(2023年9月現在、ビール酵母は特にプラーク退縮のための推奨品ではありませんので、ビタミン剤としての服用としてご利用ください。)

5)無脂肪ヨーグルトはNG! 普通のプレーンヨーグルト30gを1日置き・・です

(ヨーグルトに関する新しい見解は2018年10月31日以降の記事に掲載)

6)主食なら自家炊飯の“白ごはん100%”を推奨。当然ですが、食用油を使って調理する飯類・麺類などは控えましょう。大麦・麦の混入はOKです。

特に外食時の寿司の“シャリ”や外食チェーン店やコンビニのごはん類や“おにぎり”、弁当の“白ごはん”は機械で大量に炊飯・成型・外見改良などの必要性から“炊飯油”を混入して炊飯されている場合がありますので、くれぐれも“白いごはん類”には御注意下さい。

詳細な情報は「炊飯油・OOO」で検索下さい。コップにごはんと水を入れて自己チェックも可能です。どうしてもコンビニ食が必要なら、おにぎりなら月に3~4個まで、弁当なら月に2~3回まで。なるべく努力して自家製の弁当にしましょう。

***プラークが努力しても減少しなかった・悪化した実例***

15通りのパターンがありました。

1)好きな餃子は別枠で食べ続けていた。(餃子好きの県では大動脈瘤破裂・解離、大腸ガンが多い)

2)オリーブ油はいいと聞いていたので、ほとんど毎日オリーブ油で油炒めにして食べていた。

3)昔からパン食なので、朝は普通に食パンにバターを付けて加熱して食べていた。

4)牛乳を毎日500cc飲んでいた人で、プラークが激しく堆積していた例あり。

(牛乳を毎日180cc飲んでいた10数人は、牛乳飲用中、プラーク改善・改善傾向例は1例もなく、プラーク悪化傾向または不変でした。)(後日談:牛乳という乳製品が悪いのではなく、牛乳に含有する脂質を毎日摂取していたことが根本原因であり、無脂肪の牛乳または無脂肪のヨーグルトならプラーク堆積に関与しなかったでしょう:この考えは2018年10月時点で・・着実に実証されつつあります)

カルシウムは小魚・野菜・海藻などから摂取を。

5)食後にお菓子をよく食べていた。(和菓子もしばしば食べるとプラークは減りません)

6)付き合いで油炒めは度々食べていた。

毎日の些細なことですが、電気の節電と同じで無視できません。毎日100円玉を落としても悔しくないかもしれませんが、1年で36,000円の損、6ヶ月ごとに1万円落とすと泣きたくなりますが、1年で20,000円の損で済みます。毎日の小さな食習慣にこそご注意ください。

7)毎日チーズ:他の食事は完璧でも、チーズをワイン(600cc/日)のつまみにして毎日食べていた人のプラークは明らかに悪化しました。**その原因の5%はチーズ・95%はワインの量**)

8)手羽先を2週間に1度程度、2-3個、上等の油で炒めて食べていた。

9)ヨーグルトは健康にいいときいて、毎日ヨーグルト(牛乳で作った)を食べていた。

10)野菜がいいと聞いたので、大盛りの野菜をオイル入りドレッシングで毎日食べていた。

11)指導された食生活を完璧に守っていたが、アルコール飲量を守れなかった10人以上の人はプラークが悪化した。

12)黒砂糖は健康にいいと聞いて、昼のおやつにしばしば食べていた人はプラークが激しく悪化。

13)青魚はいいと聞いていたので、毎日おいしい(脂ののった)青魚を多めに食べていた。

14)「ココナッツオイルは健康にいい」と聞いたので、毎日炒め物にして摂取していた。

15)「甘酒は健康にいい」と聞いたので、酒粕に砂糖を入れて作る・・「偽物甘酒」を1日180cc・・1ヶ月半も飲み続けた人は・・・・プラークが明らかに肥厚(悪化)しました。

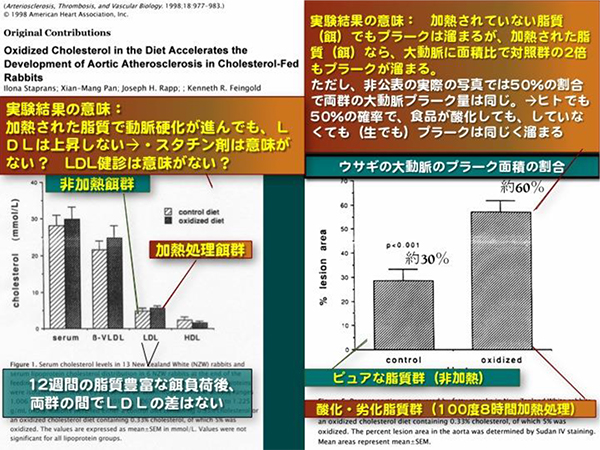

**食を考える上で非常に参考になる実験の紹介***

記事最上部の写真は1998年にカリフォルニア大学から出された論文ですが、26羽のウサギを非加熱のピュアな脂質を餌として与えた群(ピュアな脂質群)、ピュアな脂質を100度8時間だけ加熱した後に餌として与えた群(劣化・酸化脂質群)に分けて12週間後に、大動脈の動脈硬化病変を調べたもので、劣化・酸化脂質が動脈硬化にどの程度関与しているかを調べたものです。

ウサギの体重に関しては記載がないようですが、カロリーは同じなので劣化・酸化脂質群でもピュアな脂質群でも体重は同じと思います。

結果は、

1)劣化・酸化脂質群はピュアな脂質群に対して面積比で2倍も動脈硬化(大動脈のプラーク)に関与することを示した。(ただし、非公表資料の実際の写真を見れば、両群共に4例ずつの大動脈カラー写真が呈示されているが、両群2例共に全く同じ量のプラーク面積であった。研究者の良心的な配慮が垣間見える)

2)ピュアな脂質でも大動脈におけるプラーク面積比で20~50%も血管に脂が沈着する。

3)LDL値は劣化・酸化脂質群でも、ピュアな脂質群でもほぼ同値でした。

このことは、劣化・酸化脂質を多量摂取してプラークが沢山溜まってもLDL値はあまり高くならないだろうという推測になり、人による今まで述べてきた私の集積データと同じ結果ではないかと思います。また、体重が動脈硬化の程度を反映しないとする私のプラークのデータをこの実験は説明してくれているように思います。

このことは、劣化コレステロールを多量摂取してプラークが沢山溜まってもLDL値はあまり高くならないだろうという推測になり、人による今まで述べてきた私の集積データと同じ結果ではないかと思います。また、体重が動脈硬化の程度を反映しないとする私のプラークのデータをこの実験は説明してくれているように思います。

(論文の要約の抜粋:酸化していない脂質の餌でも大動脈にプラークは堆積するが、酸化した脂肪酸を含む食事(劣化・酸化した脂質食)が、ウサギのアテローム性動脈硬化症を速めることを示した)(2018年8月1日:実験結果の解説を修正)

コメント:

2) 酸化していない脂肪酸を含むエサでも、酸化しているエサでも同等にプラークが堆積することもある(非公式に配布された生データでは50%の確率で)。つまり・・・脂質を多く含む食品を食べることに関して、酸化していない刺身であっても・・決して安心してはいけない。

追記

「2012年8月25日付け朝日新聞」によると、

認知症急増305万人(65歳以上の1割に相当)、更に増加中。・・・その他に、脳梗塞・心筋梗塞の急増・・

映画「千と千尋の神隠し」の冒頭のシーン・・・“千尋が止めるのも聞かず、両親が美味しそうに肉類・揚げ物にむしゃぶりついて食べ続け・・ついにはブタに変身・・そこは幽霊・お化け達の世界”・・そんな映画のシーンが「血管の汚れが見える今の私」には強烈に脳裏に焼き付きました。

映画化した宮崎 駿 監督のメッセージを受け止めてはいかがでしょう。・・・認知症になって、現実離れした映画の世界に迷い込まないように・・・引き返すのは今です。

追記

血管プラークが低下(減少)しない人の原因の第1位は、牛乳でした。牛乳を(低脂肪でも)毎日飲んでいる人は、どんなに努力してもプラークが悪化、または不変なのです。 以前の食事マニュアルには「牛乳は生だから・・」と書いていましたが、現在まで、毎日の牛乳を止めてやっとプラークが改善しだした症例が12例程度になりました。(後日の検討結果から、プラークを減らす必要がある人にとっては、牛乳の毎日摂取は好ましくない。せめて時々、それも週にコップ1~3杯に止めた方が無難です)

「2018年8月における後日談:牛乳が悪いのではなく、毎日の余分な脂質をたまたま牛乳から摂取していただけです。これは豆乳、納豆、チョコレート、ピーナッツ、ナッツ由来の植物性脂質でも同じ事が言えます。牛乳も低脂肪ではなく無脂肪牛乳だったら、もっと悪化していたかもしれません(事実は時に、常識を覆す2022年8月1日)。事実関係の積み重ねによって、6年後に真実が見えてきました」→本当の真実は「2020年1月の記述」に記載

また、自家製のヨーグルトを毎日多く食べていた人は、プラークの改善が2年も認められませんでしたが、止めた途端にプラークが改善しだしました。

牛乳で作ったヨーグルトも毎日摂取は控えた方が無難です。 そのヨーグルトは確かに身体によいのでしょうが、現代人での健康面での優先順位第一位は血管にプラークを溜めないことなのです。その点の配慮が現代医学では欠けています。

「2018年10月31日における後日談:豆乳ヨーグルトを多く摂取してプラークの改善が悪くなり、減らした途端にプラークが改善する多くの症例を経験しています。プラークが治りにくいのは牛乳で作ったヨーグルトだからではなく、牛乳製のヨーグルトに含まれる脂質が余計だったのです。(脂質だけの問題ではありませんでした。→2020年5月追記文を参照)→本当の真実は「2020年1月以降の記述」に記載・・ショッキングな内容です。→2022年8月1日追記「牛乳製ヨーグルトも豆乳ヨーグルトも、摂取量が多ければプラークが悪化し、減らすとプラーク悪化が停止したり、改善したり・・・この科学的な説明として・・脂質摂取量とは別の・・異なる因子が関与・・それは・・「乳酸菌」・・・この菌は善玉菌として知られているけど・・そしてお腹の中の・・常在菌なのですが・・摂取し過ぎると腸内細菌叢のバランスが破綻し・・免疫力(貪食能なども)が低下し・・・プラークが悪化する」・・・

追記)

最近はコレステロールゼロ!表示の食用油が消費者を惑わせています。脂肪100%と記載されていますのでご注意下さい。食べ物のコレステロールではなく脂肪分・脂質が危険なのです。

「2018年8月の後日談:コレステロールゼロの表示はダメですが、脂肪ゼロ(脂質ゼロ)ならOKです。」→本当の真実は「2020年1月の記述」に記載:乳製品に関して脂肪0製品はNGです。

追記)

ある食用油のメーカーの宣伝に、「コレステロールを下げる食用油・・」をうたい文句にしている製品があります。油ですから脂肪分100%に違いありませんが、なるほど!、「揚げ物」「甘い物」「アルコール」大好きな人で、血管プラークが沢山溜まっていて、コレステロール値が低い方が非常に多くいらっしゃいます。でもコレステロールが下がってもプラークが溜まれば心筋梗塞・脳梗塞になるのです。

危険なのはコレステロールではなく、脂質(主に植物油、植物油料理、肉の脂、肉の脂汁、青魚や白身魚の脂、魚の脂汁、納豆、豆乳、豆乳ヨーグルト、チョコレート、ピーナッツ、ミックスナッツ(クルミ、アーモンド他)などに含まれている脂質の過剰摂取)なのです。植物性の油脂も、動物性の油脂もプラークの原因としては全く同じ影響を及ぼす。プラーク堆積(動脈硬化の進行)に関して、油脂の氏素性には全く関係がありません。全ての食品の脂質&プラーク堆積に関して、血管内の流体力学的な作用は、特定の食品の脂質に対して、決して忖度してはいません。

食用油を多く消費している県が、心筋梗塞・脳梗塞・大動脈瘤の破裂・大腸ガン・前立腺ガンで死亡する事が多い県であることをご存じですか?(掲載済み)。コレステロール:ゼロという食品が如何に怖い代物であるかをその統計は物語っていますのでぜひご覧下さい。

アルコールの多飲・食品で血管が汚れることを全く念頭にない日本の現代医学の常識には、多くの誤りがありますので、食品のチョイスではごまかされないようにしましょう。

「何を食べるか・・・」だけをメディアでは流しますが、「何を食べないか・・」が長期を見据えた健康のためには優先順位第一位なのです。

追記)

「糖質制限食」は本当に危険です。血管プラークがより堆積(悪化)し、4~5年後には脳梗塞・心筋梗塞、10年後には認知症・大腸ガン・前立腺ガンのリスクが極めて高くなるでしょう(根拠はこのサイトに掲載)。

つい最近、知人で、1年前に糖質制限食を勧める本を読んでご飯やパンを控えて、揚げ物・甘い物を好む糖質制限食をしていたDrが心筋梗塞で一命を落としそうになりました。そして初めて診察させていただくと、頸動脈以外の血管にプラークがかなり溜まっていたのです。頸動脈エコーは以前に検査を受けており、プラークも極軽度で安心していたらしいです。1年間の糖質制限食でも心筋梗塞を後押ししたのは間違いありません。

プラークは2年で0.4mmも溜まることがあるからです(サイト掲載済み)。

身体8カ所の「血管プラーク」を検査することなく、糖質制限食の「酸化ストレス、糖化ストレス、A1c、体重、体脂肪率・疫学調査結果・・・」がどうだ、こうだからとか、肯定派のDrも、慎重派のDrも、ましてDrではない方々も議論などをしている場合ではないのです。

追記)

血管プラークの掃除はマクロファージという細胞(白血球の一部)がしてくれますが、この細胞の貪食能を高める食品をできれば頻繁に摂取しましょう。豆乳ヨーグルトの乳酸菌や酵母菌による発酵成分であるスフィンゴシンなど,ビール酵母(製品としてエビオス:粉末・錠剤の製品)の食物繊維として含まれる多糖類のβ-グルカンなどがマクロファージの活性を高めてくれます。他にモズクなどに含まれている多糖類のフコイダンにもそのような作用があるらしく、ある大学で研究中。その他、ビール酵母に含まれているナイアシン(補酵素)は脂肪代謝を促進し、頸動脈プラークの形成抑制効果も報告されています(米国:ARBITER 6-HALTS試験)。また、ビール酵母にはグルタチオンという成分も含まれており、これは抗酸化作用があり、脂質などの酸化をある程度は予防してくれるでしょう。古典的なサプリが一番安くて、貴重な希少成分やアミノ酸(蛋白質であるアルブミンの原材料)も多く含まれており、一番最先端のサプリだと思います。

さらに気をつけたい方には、脂質の酸化(劣化)を軽減する目的で、還元水の飲用が有益かもしれません。水道水を酸化水と還元水に分ける装置のレンタル使用などが便利でしょう。

追記)

当院ではエビオス(粉末・錠剤の製品)を、血管プラークがある方、風邪をひきやすい方・・・にお勧めしています。(2020/7月~錠剤も解禁。効果に差を感じないので)

理由:人は「真核生物(酵母菌やミドリムシなど)から・・>魚・・>人」へと進化しています。

また、「真核生物(酵母菌やミドリムシなど)から・・・>藻・・・>野菜・バラなどの植物」へも進化しています。

つまり、酵母菌やミドリムシなどは、人間やバラに必要な酵素やアミノ酸やその他の必須成分など・・いわゆる栄養成分を全て兼ね備えていることになります。でも、ミドリムシのクッキーは脂質が多いので要注意です。

つまり、進化のプロセスを考えると、人類に必要な基本的成分は酵母菌やミドリムシを食べれば、野菜・魚の肉・動物の肉を食べないでも、必須な成分を補給できることになります。

さらにマウスの実験ですが、豆乳(無調整)を“酵母菌と乳酸菌”で発酵させたときにできる物質が、マクロファージの貪食能(プラークなどを食べる能力)やガン細胞を捕食する能力を高めてくれます(蔭浦禎士、他:日本栄養・食糧学会講演)。ただし、乳酸菌(ヨーグルト)の過摂取は厳禁です(2022年8月1日時点の見解ですが、乳酸菌の適切な摂取量は後述)。

******2013/10/28追記******

追記)

最近、個々の食品に対する質問が目立つようになりましたので、プラークを肥厚させないための食品・料理(調理)済みの食べ物に対する仕分け作業の基本原則を記載します。

砂糖や果糖などの糖分(糖質ではない)や脂質を減らすように指導していますが、闇雲に減らすわけではありません。

血管プラークを減らすための食品・食べ物・食べ方・調理法・料理法に関する基本的姿勢。

「砂糖・脂質・調味料に関して」

1. 今まで記載した食品に関してですが、日本人の食生活に必要不可欠な食材・調味料は容認。

例えば、寿司のご飯に入れる砂糖や味付きポン酢の砂糖成分、ノンオイルドレッシングの砂糖成分など。醤油・味噌は全く問題なし・・塩分は普通に摂取可です。

(基本的に代替え品が無い場合は容認ですが、煮付けなどでは"うま味成分"を極力利用しましょう。「みりん」「砂糖」の使用は可ですが、煮物に植物油を入れるのは不可です。)

2.「全ての植物油」は加熱しないでも・・・摂取は控える方が無難です。

魚の缶詰は大丈夫か?******2016年3月28日 修正

私の書籍「脳梗塞・心筋梗塞は予知できる」(幻冬舎)2009年 に記載した血管プラーク病にならない食事(第五章)の中で、独り住まいの男性のための簡単でお手軽メニューとして、「メインは青魚缶詰」・・と記載しています。 ただし、現在までに3例の青魚缶詰の多食によると思われるプラークの悪化事例を経験しました。2例は週に4~5缶以上の味噌煮や蒲焼き6ヶ月以上も継続して食べていた方。1例は最初の3ヶ月はWebの食習慣を守られてプラーク改善傾向にあったのですが、その直後からは、書籍が青魚缶詰を勧めているので、味噌煮や蒲焼きの魚の缶詰を週に3回食べる事を、3ヶ月間続けられた後に来院されました。驚きですが、初診時のプラークよりもやや悪化していたのです。原因としては魚の缶詰に使用する魚自体の脂質が多いからです(後に判明)。

備考:3例中の1例は、焼酎の飲み方にも問題がありそうで・・魚の缶詰に関しては更に時間をかけての検証が必要です。→2018 年1月現在:魚の過食はプラークが悪化する事が判明(後述)。

(2016年3月28日時点での考察:プラークが悪化した原因として、缶詰の魚の酸化やタレの影響は少なく、「魚そのものの脂質の量」が問題であり、一人で週に3個のサバ缶詰の魚肉は、この方では摂取過多だったと思われます。「サバ缶ダイエット」をされている方はご注意下さい。青魚(脂の多い、おいしい魚)の過食は危険です)サバの水煮缶を習慣化するとプラークが増加するでしょう。

(油入りの魚の缶詰は避けるべきです)

魚は面倒でもやっぱり「魚屋さん」で買って簡単に工夫して調理しましょう。

食後のスイーツ(甘いデザート)は何がよいか?

デザートにヨーグルトは禁止です。果物の生食がベストです。果物の量は特に制限ありませんが、糖尿病の方はご注意ください。なお、バナナとレモン・完熟ではないキウイだけは控えましょう。

ヨーグルトをデザート感覚で勧めたのは間違いでした。たとえ脂肪0のヨーグルトであっても、1回の摂取すべき量は30g です。しかも、毎日ではなく1日置き(週に3~4回の摂取)にしましょう。(2021年4月29日修正)

甘い物欲求に負けそうになった時は、干し芋・かるかん饅頭・いきなり饅頭・白米のポン菓子や果物(バナナ以外)がお薦め。玄米のポン菓子やトウモロコシの炒り菓子(ポップコーン)もOKです。ポップコーンに関して・・ポップコーンの市販品は、油や添加物で味や色付けしている品が多いので、無油で自家製がお勧めです。無油ポップコーンの作り方はネットで参照ください。

<肥満の人達へ>

この世の中で最も痩せている人達の食習慣は?

様々な食習慣で、肥満度:BMIが低い人達を調べたら・・・(2014/7/22:最新のデータを掲載)

それは、揚げ物や肉を好きではない人達です。しかもプラークの堆積も少なく、糖尿病や高血圧の発病も少ないのです。

つまり、健康に(プラークを溜めない)痩せるには、肉の脂と揚げ物、油炒め、チョコレート、ピーナッツ、ミックスナッツなどを制限するのが合理的であることが判明しました。白ごはんをあまり制限しないでも痩せられます。

血管プラークが悪化する危険性について論じられていない危険なダイエット法にご注意下さい。その理由の詳細はこのサイトの最新項目をご覧下さい。

<2型の糖尿病(食習慣が原因)の人達へ>

揚げ物・肉を好きでない人の糖尿病発生率が低い(このサイトに最近掲載)ことから、2型糖尿病の原因の背景には、「揚げ物類・肉類・油炒め類の多食」があると思われます・・それによって膵臓全体が疲れて疲弊するのでしょう。つまり、糖尿病の治療としては、最大限に脂質・油を断ち、膵臓を休めるこが必要です(内分泌・外分泌の細胞は表裏一体の関係で一つの臓器に収められています)。

脂質が非常に少ない「ごはん」を食べても血糖はそれなりに上がりますが、膵臓さんはあまり疲れないのです。あまりに食べ過ぎて血糖が上がり過ぎた時だけ働けばいいからです。

不幸にも、もう既に糖尿病である方は、「ごはん」はやや少なめで食べた方がよろしいでしょう。カロリーは極力、油・脂抜きにして落としましょう。ごはんはプラーク(動脈硬化)の原因物質ではありませんから。

これは血管プラークの悪化・改善というプロセスの観察と、食習慣アンケートから得られた考察です。

あくまでも主治医の経過観察の元に行って下さい。

ただし、A1cの値に一喜一憂する前に、必ず・・少なくとも「頸動脈エコー」を受けて下さい・・「糖尿病の方で・・頸動脈エコーを受けておられない・・脳梗塞・心筋梗塞リスクレベル=4 ・・つまり・・「脳梗塞・心筋梗塞の直前状態」の方がかなり多く見受けられます。何度も述べますが・・「脳のMRI」では脳梗塞直前状態は決して判りません・・脳のMRIで異常が無く、6ヶ月以内に脳梗塞で倒れる人はめずらしくありません。テレビでは、脳MRIの有用性のコメントしか述べられていませんので・・くれぐれもご注意を。脳MRIの弱点を正直に述べられるDrは現在ほとんどおられません。その弱点に気付けるのは・・脳梗塞になった本人と・・8カ所の血管エコー(通常は左右椎骨動脈も観察し、追加で左右の膝窩動脈を加えた12ヶ所)を行えるようになった未来のDrだけなのでしょう。

<当院の食事療法で、体重が減少し過ぎるという悩みはありませんか?>

当院の治療の目的は血管プラークを改善させることで、体重を落とさせることではありませんが、不思議と皆さんがとても痩せられます。脂質制限の結果でしょう。

どんなダイエット

脳梗塞・心筋梗塞にならない食べ方&プラークを低下させるための要件(RAP食)

2023年9月20日改訂(ご注意:最新記事は文末に追記で記載 )

以下には、血管プラークの増減と、摂取した食品との関係を緻密に調べて、その結果に基づき、動脈硬化(プラーク)を治すためのRAP食(後述)を完成の域まで高めるに至った15年間の試行錯誤の経緯が書かれています。なお、2018年4月20日発行の書籍「脳梗塞・心筋梗塞・高血圧は油が原因 動脈硬化は自分で治せる」(幻冬舎)に判りやすく解説しています。

血管にプラークが溜まっていない人(私の基準でレベル:0~1の方)は今まで通りでかまいません。レベル:2の方は注意する必要があります。

特にレベル3~4の方・糖尿病・大腸ガン・前立腺ガンの方・その他の動脈硬化関連疾患(サイトの別項目参照)の方は以下の事柄を少なくとも2年間はお続けください。その後はそのような食習慣が当たり前に感じます。プラークレベルの詳細は(動脈硬化の未来塾 31)へ。

この食事療法は動脈硬化改善・治療および予防、更にすでに脳梗塞・心筋梗塞になられた方や認知症の傾向がある方への食事療法とお考え下さい。頸動脈プラークが肥厚している人は認知症になりやすい(Wendell CR et al.: Stroke 2012;43(12))との一流雑誌で報告有り・・つまり・・この食事療法は・・認知症予防の食事療法でもあり・・・血管病全ての予防・治療に効果が期待できます。

この食事療法には、エパデールSなどの病院処方でいただくEPA製剤(魚油ではなく純度98%以上のEPA)の服用がお勧めです。なお、EPA+DHA製剤であるロトリガ(2g)1Pでも抗血小板作用(血液サラサラ効果)・プラーク退縮に大差ありませんので心配無用です。LDLを下げるスタチン製剤はお勧めしていません(理由のエビデンスはサイトの各所に掲載)

なお、当院へ受診された脳梗塞・心筋梗塞後の方や血管プラークの改善がみられない方・レベル4の方へは、以下の文面よりもっと厳しい文書をお渡しして指導を行っております。

「3~4ヶ月の精進で一生の五体満足への展望が得られます。努力しましょう、するしかない」

**フライ物・揚げ物・脂身類・油炒め類**

1)ギョウザの中身は脂身&肉です。 野菜だけの餃子でもフライにせず水餃子で。

B級グルメで人気の餃子ですが・・意外な落とし穴があります。

2008年度の餃子消費量の上位10県の内の4県は、2010年度の大動脈瘤破裂(女性)での県別死亡ランキングの上位10県にランクインしていますが(当サイトに紹介)、偶然なら凄い確率です。

2)亜麻仁油・エゴマ油・ココナッツオイル・米油・ゴマ油・オリーブ油など、レベル2~4の方は、プラークが改善しない・・または悪化しますので・・生の使用でも控えましょう。酸化してもしていなくても、頻回の摂取は危険です(後述)。

(ふりかけゴマ・ゴマ豆腐のゴマ・生のオリーブ油などは、レベル0~1の方は普通に可です)

3)コロッケ・天ぷら・から揚げなどの衣は控える。(劣化・酸化脂質を多く含む)

4)揚げ物・油炒めは極力控えましょう。

5)加熱調理時のベーコン・食用油など(脂身、全ての食用油)での味付けは控えましょう。油なしで焦げ付かないフライパンが必須です。

メモ:油を使わないフライ調理器具がありますが、たまに作る子供の弁当用ならいいでしょうが、50過ぎの大人がフライ物をわざわざ食べる必要はないでしょう。脂肪成分は少なくはなりますが、ゼロにはなりません。また、子供だからこそ揚げ物を好きにさせないこと・・が・子どもの将来のためです。

親やお爺さんが食べていると子どもはその食品を欲しがります(生き物の生きる術として)。

また、食習慣で揚げ物・油炒め食品・脂身類などの味や、その食感を快感に思っていた自分の脳細胞を教育する意味合いからも、頸動脈にプラークが肥厚・堆積している人も、していない人も、子供ならなおさら、そのような食品を"好む脳"にさせないことが肝要です。・・頚動脈エコーでは動脈硬化の3~4割程度しか判定出来ず、健診の採血結果では動脈硬化の程度をほとんど判定出来ない・・のです。「君子危うきに近寄らず」

**肉類**

1) 動物性蛋白は脂が少ない魚(後述)、鶏肉(皮なし)、豚肉(赤身:特にヒレ肉)、卵白、板カマボコ(白)などから摂取。牛肉を食べたいときは、輸入肉(オージービーフなど)のモモ肉の赤身部分を調理するか、“西洋水炊き“のポトフなどで頂くのがお勧め。豚のバラ肉などは脂身を取り除けば、普通に料理に使っても問題ありません。(脂の多い青魚や霜降り肉は特に避けたい食材です)

2)ステーキ食べたいなら、特に脂が少ない牛肉のモモ肉(輸入牛は脂肪量が少ないですが、和牛なら完全放牧野生牛など)や、豚のヒレステーキを。添え物の油炒め・ポテトチップスなどは残す。霜降りのロース・サーロインは避ける。

(半年過ぎると、他の人が脂身の多い肉を食べていても欲しくならないでしょう。それがヒトの本能です)

3)焼き肉(鳥)の場では、ホルモン、豚バラ、ハラミ・カルビ・ロース・鶏皮は控えて、砂ズリ(砂肝)・鶏肉や脂身の少ない赤身の肉を選択しましょう。

4)チャンポンなどのバラ肉でも脂身は箸で外して食べない。汁は残す。

5)すき焼き・しゃぶしゃぶなどでも脂身は残す。お湯で脂はとれません。

6)ハム類は脂身を残して食べる。(保存料などの添加物に注意)サラミは控える。

**果物・お菓子類**

1)果物はバナナ以外の果物を多めに摂取を推奨(詳細は後述:2020年12月追記)

2)飽和脂肪酸の少ないお菓子を(やはり和菓子がベター:でも油で揚げていないこと)

饅頭や焼き芋・甘栗・などは・・毎日でも可。バター・マーガリン・植物油脂・ショートニングなどを使っていない食品を選ぶ。基本的に手で触って・潰して、指に油がつく食べ物は避けましょう。餡入りまんじゅうを食べるときは、3個以上食べない。

洋菓子より和菓子がいいですよ・・とお話ししたら、餡入り饅頭を毎日5個も食べてプラークを悪化させた方がおられました。

3)砂糖入り飴はOK。シュガーレスの飴(人工甘味料添加品)はNG。

4)センベイは甘党の人が食べたがる代物ですが、プラークが改善しない人の中で4名にセンベイを毎日食べている人がいました。当初は餅と同じだから・・と、軽く考えていましたが・・食用油を練り込んだ製品が多いそうです。療養中の方は控えましょう・・餡を外した饅頭でも召し上がり下さい。(煎餅を食べる人は1袋全て食べる傾向にありますから脂質過剰になるのかも・・・)

備考)植物油添加でも、食品としての総脂質量が少なければOKです。詳細は後述(2018年3月改定、2022年3月改定)。

魚や肉、およびその加工品の脂質の量は問題です。同様に、アボガドやナッツなどの植物自体やその加工製品でも、余計な脂質はプラークになることが判明しました(2018年3月)。

注意)

a)テレビで"黒砂糖が健康にいい"と言っていたので、毎日昼のおやつに黒砂糖を多く食べて、プラークが激しく悪化した事例有り。

b)バナナを毎日食べている人は血管プラークがほとんどの人で多く堆積していました。(本当の理由が判明・・・免疫力の低下でした・・後述)

c)赤ワインはポリフェノールが多いので健康にいい・・焼酎は健康にいい・・と聞いたので、信じて?飲み過ぎてプラークを改善させない人、悪化させた人もいます。

メモ:NHK大河ドラマ「八重の桜」でも有名な新島襄:46歳で心臓病(おそらく心筋梗塞)が悪化して永眠。応接間に鍵付きのボックスがあり、新島襄が客人用の西洋お菓子を食べてしまわないようにしていた・・そのくらいの西洋菓子を好きな甘党だった・・・・ために・・・>心臓病になったのです。

**卵***

1)生卵またはゆで卵などは毎日1個いただきましょう。卵焼きは油を使わないで調理を。

(油を敷いて焼いた目玉焼きは、底の焦げた部分に、油が張り付いていますので、残すこと)

(2017年10月10日修正)

**乳製品**

1)市販の牛乳:20才以上での牛乳飲用に関して、50歳以上の男性1023人を調べた結果、男性では毎日コップ2杯以上(400cc以上)を5年間以上続けて飲用すると、血管プラークが明らかに多く溜まりますが、毎日コップ1杯以内であれば、牛乳を飲用していない人と比較して、血管プラークの程度は同じでした。(理由は、牛乳に含まれる脂質を多く摂取した事による相違によると思われます。牛乳の脂質が悪いのではありません。:2018年8月6日追記。) (その後の研究で・・牛乳摂取が多いと・・体内で乳酸発酵して乳酸菌が増え過ぎるのかもしれません。乳酸菌が増え過ぎると腸内細菌叢のバランスが破綻します。その結果、免疫の貪食能が低下して、プラークの掃除に支障が生じて・・プラークが肥厚する。・・・これが2022年8月時点の私の解釈です:既に後述)

も効果がなかったのに5ヶ月で13Kgも痩せられた方もいます。

突然胸や背中に激痛走り死亡も、大動脈解離は特に冬注意 笑福亭笑瓶さんら死因、高血圧でリスク高く

2023年12月14日 午後5時00分今年亡くなったタレントの笑福亭笑瓶さんや、シンガー・ソングライターのもんたよしのりさんの死因とされる「大動脈解離」。福井循環器病院心臓血管外科部長の樫山紀幸医師によると、突然、胸や背中に経験したことのない激しい痛みを感じ、突然死の原因にもなる。病院に到着する前に死亡するケースも多いという。冬場は夏場よりも発症しやすく、特に注意が必要だ。

大動脈解離は、大動脈の内膜に亀裂ができ、さらに中膜が剝がれるように裂けてできた空間(偽腔)に血液が流入した状態。解離が起きてから2週間以内の時期を「急性大動脈解離」と呼ぶ。樫山医師によると、発症率は10万人あたり3~10人といわれ、ピークは70代で男性に多い。

原因は、高血圧などで血管に負荷がかかる力学的な要因と、生まれつき血管が脆弱な遺伝的要因(マルファン症候群など)がある。高血圧や糖尿病、コレステロールの数値が高い人、喫煙者などは発症リスクが高くなる。若年層でも睡眠時無呼吸症候群による高血圧で発症するケースがあり、樫山医師は「どの年齢層でも発症する可能性がある」と指摘する。

また、冬場は室内外の温度差が大きく、血圧が乱高下しやすいため、日中(午前6時~正午)を中心に発症者が多くなる傾向があるという。

心不全の原因 の学術記事 |

|

|

急性・ 慢性心不全診療ガイドライン (2017 年改訂版) - 筒井裕之 - 被引用数: 14

急性左心不全で発症した褐色細胞腫の 1 例 - 杉雄介 - 被引用数: 6

|

|

</picture>

</picture>