「虹の泉」

毎日新聞◎ (夕刊)

2007年(平成19年)10月9日(火曜日) 2版 「夕刊とっておき」より

---------------------[特集ワイド]---------------------

陶芸家 東健次ざん制作「虹の泉」 蓄積する「時間」

時間の流れ去るスピードが年を追って増していくように感じるのは私だけだろうか。目まぐるしい速さで世の中は動き、大きなニュースが次々に起きては忘れられていく。ホリエモン逮捕(ライブドア事件)が昨年のことだったなんて誰が信じられるだろう。

莫大な情報が瞬時に地球を駆けめぐる時代を生きるとはこういうことである…-、と思っていたのだけれど、はたしてそうか。ある陶芸家とこの夏に再会した。流れ去っていくばかりでなく、時間とは蓄積していくものだと、知った。【野沢和弘、写真も】

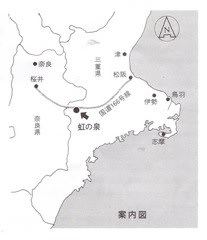

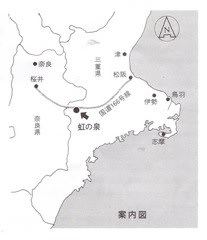

国道166号を奈良県吉野町から三重県へ走っていた時だった。車窓を流れていった一瞬の風景に、遠い記憶がよみがえった。ブレーキをかけて戻ってみると、やっぱりそうだった。

三重県飯高町(現松阪市)の森の中で東健次さんという陶芸家が「虹の泉」という芸術空間を制作しているのを取材したのは、1983年。私が新聞記者になって1年目だった。たったひとりで、5800平方層の森を切り開き、陶芸作品で埋め尽くす計画だという。

その「虹の泉」だった。車から降りて近づくと、陶芸作品の群れが森に抱かれるようにして屹立している。その中に東さんがいた。24年ぶり。もちろん当時の駆け出し記者のことなんて覚えていなかったが、懐かしがってくれた。あれからずっと制作を続けてきたのだという。

「ようやくゴールが見えてきた感じです」。当時は正面の大壁画だけが森を背景にそびえていたが、壁画を取り巻くように大小さまざまな作品が泉を埋め尽くしている。

森の中に築かれつつある「虹の泉」 着手から29年 森の中に 魂の作品

森の中に築かれつつある「虹の泉」 着手から29年 森の中に 魂の作品

■

東さんは1938(昭和13)年に生まれ、「虹の泉」に近い山村で少年時代を過ごした。絵が好きで、終戦直後の貧しい時代に、母がクレヨンや絵の具を都会から取り寄せてくれた。愛知県の瀬戸窯業高校に入学し、焼き物の町で陶器エ場の職人たちと3年間を過ごした。

その後も瀬戸で陶芸を続けたが、転機となったのはスリランカへの旅だった。ジャングルの中にあるシギリア遺跡は1500年前のものと言われる。巨大な岩の遺跡が目の前にそそり立ち、その岩壁に彫り込まれた階段を上った。その時の感動を後に記している。

〈人間のいとおしい命。この岩を取り巻く霊と化した人々。たしかにあの時(1500年前)この世に生まれ、そのたくまレい体と腕の筋力だけで、との巨岩のわき腹に、目を見開き、力いっぱい鉄盤を打ち込んだ人たちが、いたのだ。ああ、人の生命の何となつかしいこどだろう!〉(冊子「陶芸空闇虹の泉」から)

ヤシの葉で囲った小屋にしばらく滞在した。夜、あおむけになって目を開くと、文明から遠く離れたジヤングルの闇に太平洋の海原が浮かんだ。小粒な太陽の子どもたちのきらめきが広がる。一瞬、海面がつややかな焼き物に変わり、戯れていた光の子どもたちが飛び移っでいった。24歳。幻想の中で陶芸空間の構想がびらめいた。

帰国後は瀬戸で試作品を作りながら、青年海外協力隊でフィリピンやエジプト、ヨーロッパなどへ出かけた。

71年、虹の泉を作るためアルゼンチンへ旅立つことを決意したころ、日本を拠点に活躍していたフランス人ジャーナリストのロベール・ギランと出会った。虹の泉構想を語ると、数日後に東京・佃島のすし屋に招いてくれた。

「今、日本は経済面では急成長し、国民は興奮しているけれど、いつか成長が止まったとき、沈み始めます。文化的裏付けがないために、精神生活が退廃するからです」。戦前戦後のアジアを舞台に活躍したジャーナリストは若き陶芸家を励ましたという。

アルゼンチンに移住してからは土地を探して歩き回ったが、どうしても気が乗ってこない。気力がなえて苦悩の沼に沈んだ。結局、7年間の滞在で何も得られず、失意と焦燥を抱いて帰国した。最後にたどりついたのは、少年時代を過ごした故郷の森だった。

虹の泉の作者、東健次さん

虹の泉の作者、東健次さん

.

78年、アトリエと窯を築いて陶板の制作を始めると、地元住民たちが土地を提供し、カンパを集めてくれた。コンクリート壁、(9耕×16厨)に2020枚の陶板を張り付け、大壁画を作った。訪れた人から見学料(500円)をもらった。生の粘土板を4000円で買ってもらい、思い思いのごとを書いたものを東さんが焼いて壁に張り付けた。それで建設費をまかなった。

それにしても途方も無い時間である。今年大リーグへ挑戦した桑田真澄は78年当時、まだ小学生だった。その後、甲子園で旋風を起こし、巨人で173勝を稼ぐ投手になろうとは誰も知らなかったころである。日本中がバブルに踊り、それから地獄のような不況に沈んでいたときも、東さんは森の中でひとり、土と太陽だけを相手にしていた。

「こういうのを理解してくれるような時代になれば、日本の文化も少しはよくなるのだと思いますけど」。控えめに苦笑するばかりだが、激しい情熱が体の奥底で沸騰している。

〈オリジナルな文化を理解せず、常にその時の流行と経済的営利を優先させる芸術文化の破壊者たちの暴力が近づかない空間にしなければいけないと思っています。虹の泉は人の良心への賛歌であり、この暗い時代の中を善良な魂を失うことなく生きている人々に捧げる花束でありたいと願っています〉(同)

■

東さんのことを世捨て人、あるいは求道者のように思われるかもしれないが、それは違う。、

小さな女の子が若い女性と「虹の泉」を歩いているのが気になった。まさかと思ったが、東さんは照れている。「60歳を過ぎてからできた子でしてね」。暑い日差しの中でその理由を聞ぐ気にはなれなかった。

だいたい、この先の人生に何が待っているのかなんて、誰にもわからない。

■以下の写真は東健次氏から提供を受けたものです■

■虹の泉

住所 :三重県松阪市飯高町波瀬

電話 :0598-45-1046

定休日:無休(東さんがいるかどうかは不明)

入場料:大人500円

時間 :09:00〜17:00

毎日新聞◎ (夕刊)

2007年(平成19年)10月9日(火曜日) 2版 「夕刊とっておき」より

---------------------[特集ワイド]---------------------

陶芸家 東健次ざん制作「虹の泉」 蓄積する「時間」

時間の流れ去るスピードが年を追って増していくように感じるのは私だけだろうか。目まぐるしい速さで世の中は動き、大きなニュースが次々に起きては忘れられていく。ホリエモン逮捕(ライブドア事件)が昨年のことだったなんて誰が信じられるだろう。

莫大な情報が瞬時に地球を駆けめぐる時代を生きるとはこういうことである…-、と思っていたのだけれど、はたしてそうか。ある陶芸家とこの夏に再会した。流れ去っていくばかりでなく、時間とは蓄積していくものだと、知った。【野沢和弘、写真も】

国道166号を奈良県吉野町から三重県へ走っていた時だった。車窓を流れていった一瞬の風景に、遠い記憶がよみがえった。ブレーキをかけて戻ってみると、やっぱりそうだった。

三重県飯高町(現松阪市)の森の中で東健次さんという陶芸家が「虹の泉」という芸術空間を制作しているのを取材したのは、1983年。私が新聞記者になって1年目だった。たったひとりで、5800平方層の森を切り開き、陶芸作品で埋め尽くす計画だという。

その「虹の泉」だった。車から降りて近づくと、陶芸作品の群れが森に抱かれるようにして屹立している。その中に東さんがいた。24年ぶり。もちろん当時の駆け出し記者のことなんて覚えていなかったが、懐かしがってくれた。あれからずっと制作を続けてきたのだという。

「ようやくゴールが見えてきた感じです」。当時は正面の大壁画だけが森を背景にそびえていたが、壁画を取り巻くように大小さまざまな作品が泉を埋め尽くしている。

森の中に築かれつつある「虹の泉」 着手から29年 森の中に 魂の作品

森の中に築かれつつある「虹の泉」 着手から29年 森の中に 魂の作品■

東さんは1938(昭和13)年に生まれ、「虹の泉」に近い山村で少年時代を過ごした。絵が好きで、終戦直後の貧しい時代に、母がクレヨンや絵の具を都会から取り寄せてくれた。愛知県の瀬戸窯業高校に入学し、焼き物の町で陶器エ場の職人たちと3年間を過ごした。

その後も瀬戸で陶芸を続けたが、転機となったのはスリランカへの旅だった。ジャングルの中にあるシギリア遺跡は1500年前のものと言われる。巨大な岩の遺跡が目の前にそそり立ち、その岩壁に彫り込まれた階段を上った。その時の感動を後に記している。

〈人間のいとおしい命。この岩を取り巻く霊と化した人々。たしかにあの時(1500年前)この世に生まれ、そのたくまレい体と腕の筋力だけで、との巨岩のわき腹に、目を見開き、力いっぱい鉄盤を打ち込んだ人たちが、いたのだ。ああ、人の生命の何となつかしいこどだろう!〉(冊子「陶芸空闇虹の泉」から)

ヤシの葉で囲った小屋にしばらく滞在した。夜、あおむけになって目を開くと、文明から遠く離れたジヤングルの闇に太平洋の海原が浮かんだ。小粒な太陽の子どもたちのきらめきが広がる。一瞬、海面がつややかな焼き物に変わり、戯れていた光の子どもたちが飛び移っでいった。24歳。幻想の中で陶芸空間の構想がびらめいた。

帰国後は瀬戸で試作品を作りながら、青年海外協力隊でフィリピンやエジプト、ヨーロッパなどへ出かけた。

71年、虹の泉を作るためアルゼンチンへ旅立つことを決意したころ、日本を拠点に活躍していたフランス人ジャーナリストのロベール・ギランと出会った。虹の泉構想を語ると、数日後に東京・佃島のすし屋に招いてくれた。

「今、日本は経済面では急成長し、国民は興奮しているけれど、いつか成長が止まったとき、沈み始めます。文化的裏付けがないために、精神生活が退廃するからです」。戦前戦後のアジアを舞台に活躍したジャーナリストは若き陶芸家を励ましたという。

アルゼンチンに移住してからは土地を探して歩き回ったが、どうしても気が乗ってこない。気力がなえて苦悩の沼に沈んだ。結局、7年間の滞在で何も得られず、失意と焦燥を抱いて帰国した。最後にたどりついたのは、少年時代を過ごした故郷の森だった。

虹の泉の作者、東健次さん

虹の泉の作者、東健次さん.

78年、アトリエと窯を築いて陶板の制作を始めると、地元住民たちが土地を提供し、カンパを集めてくれた。コンクリート壁、(9耕×16厨)に2020枚の陶板を張り付け、大壁画を作った。訪れた人から見学料(500円)をもらった。生の粘土板を4000円で買ってもらい、思い思いのごとを書いたものを東さんが焼いて壁に張り付けた。それで建設費をまかなった。

それにしても途方も無い時間である。今年大リーグへ挑戦した桑田真澄は78年当時、まだ小学生だった。その後、甲子園で旋風を起こし、巨人で173勝を稼ぐ投手になろうとは誰も知らなかったころである。日本中がバブルに踊り、それから地獄のような不況に沈んでいたときも、東さんは森の中でひとり、土と太陽だけを相手にしていた。

「こういうのを理解してくれるような時代になれば、日本の文化も少しはよくなるのだと思いますけど」。控えめに苦笑するばかりだが、激しい情熱が体の奥底で沸騰している。

〈オリジナルな文化を理解せず、常にその時の流行と経済的営利を優先させる芸術文化の破壊者たちの暴力が近づかない空間にしなければいけないと思っています。虹の泉は人の良心への賛歌であり、この暗い時代の中を善良な魂を失うことなく生きている人々に捧げる花束でありたいと願っています〉(同)

■

東さんのことを世捨て人、あるいは求道者のように思われるかもしれないが、それは違う。、

小さな女の子が若い女性と「虹の泉」を歩いているのが気になった。まさかと思ったが、東さんは照れている。「60歳を過ぎてからできた子でしてね」。暑い日差しの中でその理由を聞ぐ気にはなれなかった。

だいたい、この先の人生に何が待っているのかなんて、誰にもわからない。

■以下の写真は東健次氏から提供を受けたものです■

■虹の泉

住所 :三重県松阪市飯高町波瀬

電話 :0598-45-1046

定休日:無休(東さんがいるかどうかは不明)

入場料:大人500円

時間 :09:00〜17:00

立派な作品の割に私にとっては何か生々しい感じを受けました。

緑豊かな櫛田川の流域に突然ギリシャやローマの廃墟が現れたようで日本の自然にはマッチしていない印象を受けました。

折角の作品を違和感無く鑑賞させてもらうには作品の間に植樹して木々を大きく育てて木陰で作品を見れる様にすれば良いのにと思った事がありました。日本人の感性と違う何かを感じたい人はあれでも良いのでしょが。

折角紹介された作品にいらんお節介ですみません。

地元の青年団も加わり、いつもの静寂がうそのようににぎやかになりそうです。陶板作成などにも弾みがつきそうです。

是非神主さんの ブログの力で よりいっそう この集会が盛大になりますように PRして頂ければ幸いです。

いつか機会を作って行って観たい。