概要

文化庁は、

令和5年度の

「国語に関する

世論調査」

の結果を発表

した。

「ときめきを

感じる」

という意味の

「きゅんきゅん」、

「曖昧ではっきり

しない」

様子を表す

「ふわっと(した)」

などの新しい表現

が、日常に浸透し

ている状況が分か

った。

また、

月に1冊も本を読ま

ない人の割合は、

過去最高の6割超と

なり、デジタル化

に伴う読書離れの

進行も浮き彫りと

なった。

新しい表現について

調査は、国語への

理解を把握し、

関心を高めるため

平成7年度から毎

年、実施されてい

る。

今回は、

今年1月~3月に

16歳以上の男女

3559人から回答

を得た。

その結果、

新しい意味が辞書

に記載されはじめ

た

「きゅんきゅん」

は、80.6%、

「ふわっと(した)」

は、75.6%

が、他人の使用に関

して気にならない

と回答した。

その他、

「さくっと」

=時間や手間をかけ

ない、

「もふもふ」

=動物などが、ふん

わりと、柔らかい、

「がっつり」

=しっかり

なども8割超が違和

感を覚えていなかっ

た。

また、

月に1冊も本(電子書

籍を含む)を読まない

人の割合は、

62.6%、

であった。

このうち、

75.3%

は、ほぼ毎日、

インターネット、

交流サイト(SNS)

などで

「文字情報を読む」

と答えた。

慣用句など、誤認が大半

辞書に掲載された本来

の意味と異なる使い方

をされるようになった

「慣用句」

なども、国語に

関する世論調査で

明らかになった。

「悪運が強い」

を

「悪い行いをしたのに

報いを受けずにいる

様子」

という本来の意味で

使っていたのは

24.3%

となり、

67.2%は

「悪い状況になっても

うまく助かる様子」

と理解していた。

「失笑する」

を本来の

「こらえ切れずに

吹き出して笑う」

としたのは26.4%に

とどまり、

67.0%は

「笑いも出ない

くらい呆れる」

と答えた。

「煮え湯を飲ま

される」

は、

68.5%が本来の

「信頼していた者

から裏切られる」

と回答し、

「敵からひどい目

に遭わされる」

との意味で使った人

は、24.4%であった。

更に、

言葉の言い方にも変化

が見られる。

「間、髪を入れず」

=間を置かずに、

「綺羅、星のごとく」

=地位の高い人など

が多く並ぶ、

を、辞書通りに区切っ

て、正しく使う人は、

それぞれ、

6.5%、9.2%

と

1割未満で、

「間髪をいれず」

=90.0%、

「綺羅星のごとく」

=88.6%、

と

続けて使用する事が

大半であった。

読書量減、止まらず

今回の調査では、月に

1冊の本を読まない人

の割合が

62.6%

と過去最高になり、

読書離れの深刻化を

印象づけた。

「読書量は以前と比

べて減っている」

とする回答は

69.1%

と

平成30年度の

67.3%

から1.8ポイント

増加した。

平成20年度の

64.6%

からは

4.5ポイント

増えている。

そこで、

読書量が減って

いると答えた人

に理由(複数回答)

を尋ねたところ、

➀「情報機器で時間

が取られる」

が、43.6%で最多、

➁「仕事や勉強が

忙しくて読む

時間がない」

が、38.9%と

続いた。

平成30年度の調査

では、

この2つの理由は

それぞれ、

➀36.5%、

➁49.4%

であった。

今回は逆転し、

デジタル化が

影を落として

いる状況が

より鮮明に

なった。

加えて、

本の選び方も

「インターネット

の情報を利用し

て選ぶ」

が

33.4%

となり、

平成30年度の

27.9%

から

大きく増えた。

調査の具体的な例

国語のどのような点に

関心がありますか?

という質問に対して

結果は、

「日常のことば遣いや

話し方」

を選択した人の割合が

他に比べて高く、

80.7%となっている。

次いで

「敬語の使い方」

が48.9%、

「文字や表記の仕方

あるいは文章の書

き方」

が42.4 %

「言葉の意味・由来や

国語の歴史」

が38.3%

と続く。

更に、

「新語や流行語」

が17.6%、

「パソコンやスマート

フォーンなどの情報

機器が国語に与える

影響」

が14.0%、

「発音・アクセント」

が13.2%、

「共通語や方言」

が10.7%、

「外来語・外国語の

使い方」

が9.0%、

「国語の教育や国語

に関する施策」

が6.2%、

「国際化が国語

に与える影響」

が3.4%

となっている。

年齢別に見ると、

「日常のことば遣い

や話し方」

は、16歳から19歳で

他の年齢層より低く、

66.1%

となっている。

「敬語の使い方」

は、20代で他の

年齢層より高く、

61.5%

となっている。

「文字や表記の仕方

あるいは文章の書

き方」

は、30代と50代で

他の年齢層より高く、

4割代後半、

となっている。

「言葉の意味・由来

や国語の歴史」

は、年齢が高いほど

割合が高くなる傾向

にある。

「新語・流行語」

は、

16歳から19歳と

70歳以上で、

他の年齢層より

高く

2割台

となっている。

「共通語や方言」、

「外来語・外国語の

使いかた」

は、

16歳から19歳で、

それぞれ、

他の年齢層より

高く

2割台

となっている。

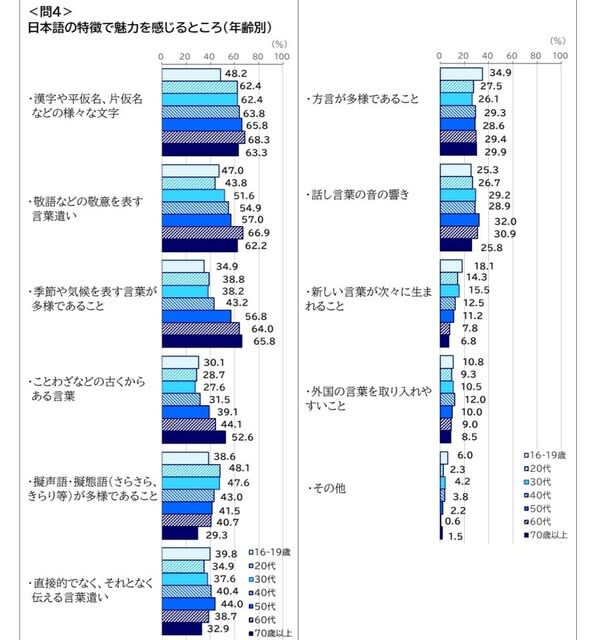

Q:日本語の特徴で魅力

を感じる所はどこで

すか?

という質問に対して

結果は、

「漢字・平仮名・

片仮名

など様々な

文字」

が最も高く、

64.2%

となっている。

次いで、

「敬語などの敬意

を表す言葉遣い」

が、58.1%、

「季節や気候を表わ

す言葉が多様であ

る事」

が、54.6%

と続く。

更に、

「ことわざ、等

古くからある

言葉」

が40.3%、

「擬声語、擬態語

が多様である事」

が39.3%、

「直接的でなく、それ

となく伝える言葉遣

い」

が38.0%、

「方言が多様

であること」

が29.0%、

「話し言葉の

音の響き」

が28.8%、

「新しい言葉が

次々に生まれ

る事」

が10.4%、

「外国の言葉を取り

入れやすいこと」

が9.7%

となっている。

年齢別の結果は

「漢字・平仮名・

片仮名

などの様々な

文字」

は、16歳から19歳で

他の年齢層より低く、

48.2%

となっている。

「敬語などの敬意を

表す言葉遣い」、

「季節や気候を表わ

す言葉が多様であ

ること」、

「ことわざなどの古

くからある言葉」

は、60代以上で、

それぞれ、

他の年齢層より高く

なっている。

「擬声語・擬態語が

多様であること」

は、20代から30代で

他の年齢層より高く、

4割代後半

となっている。

「直接的でなくそれ

となく伝える言葉

遣い」

は、50代で他の年齢

層より高く、

44.0%

となっている。

「新しい言葉が次々

に生まれること」

は、年齢が低いほど

割合が高くなる傾向

があり、

16歳から19歳で

18.1%

となっている。

<データと資料>