昨年の11月4日、「無言館」の近くに建立された「9条の碑」の除幕式。

賛同者代表であいさつさせていただいた私の話を聞いてくださって、取材にいらしていた朝日新聞の記者さんが、

「今度必ずエディターズミュージアムを訪ねますね」――と。

「ぜひ見ていただきたい場所です」、私はそう申し上げました。

そして先月末、

「憲法記念日の前に一度うかがいたくて」と、記者さんが来てくださったのです。

5月4日付の朝日新聞“信州版”。

その記者さんが書かれた記事が掲載されていました。

憲法の意義 改めて

憲法記念日の3日、県内では上田や松本、長野市など各地で集会や街頭での訴えがあった。今年は戦後80年。世界で戦禍がやまないなか、戦争放棄をうたう日本国憲法の意義を改めて確かめ合った。

(前略)

編集者・小宮山さんの「部屋」

平和願い重ねた談義

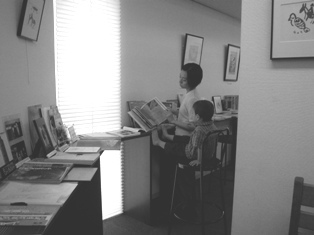

上田駅前にあるエディターズミュージアム。上田市出身で理論社を創業、編集者で作家の小宮山量平さん(1916~2012)が手がけた本など約2万冊が並ぶ。

05年に開設された「編集者の部屋」を引き継いだ長女の荒井きぬ枝さん(77)にとって「多くの人が訪れ、憲法談義などを重ねた場所」だ。

思い出深いのは、放送タレントで作家の永六輔さん。小宮山さんとの交友から毎年、ミュージアムで講演会を開いてきた。平和や護憲を訴えていた永さんは16年に83歳で亡くなる1年前の5月も車いすで来て、「憲法をまもれ」と声を振り絞っていたという。

小宮山さんは自著の中で、敗戦により「他からの強要ではなく内なる悲願として」平和憲法や教育基本法がもたらされた旨を記している。

編集者として多くの児童文学作品を世に送り出し、08年に設立された「子どもの本・九条の会」の12人の呼びかけ人に名を連ねるなどの関わりもしていた。

「軍隊経験を踏まえ、敗戦後をどう生きるかが父の出版活動の柱だった。いかに憲法を自分のもの、大衆の手にできるかを考えていたのでは」と荒井さんは話す。

大学卒業後に理論社に入り、故郷に戻ってからは週刊上田新聞社で小宮山さんの原稿を扱うなど交流が続いた深町稔さん(83)は言う。

「憲法をまもり、発展させていくためにもまずは自らの頭で考え、自立することが大事だということを伝えたかったのだと思う」

何度も何度もここへ足を運んでくださって、憲法の大切さを語ってくださった永さんを思い出しています。

2006年、父の90歳のお祝いにかけつけてくださった時のお話しのテーマは、

“憲法99条は守られているか”

そう、おみえくださるたびに永さんは「99条」の大切さを話されていました。

私は今、その「99条」を読み返しています。

第99条〔憲法尊重擁護の義務〕

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

永さん、ほんとうにそうですよね。

それにしてもです。

あまりにもふがいない何人かの国務大臣、国会議員の顔が浮かんできます。

この国を任せられない――、そう思ってしまいます。

2025.5.21 荒井きぬ枝