本題と全く関係ない話ですが、9日の日経金融記事には笑いました。

「ソフトバンクの携帯事業の企業価値もゼロ円」。

事業の証券化をしたため、携帯事業から上がるキャッシュフローは第一義的に

株主が享受することができないためです。

私も同感ですけどね。

この会社は、放って置くのが一番・・・・・・と思いつつも、

ネタが豊富なので無視するワケにもいかない。

悩ましい銘柄ですね。

さて本題。

中間決算シーズンたけなわですが、

家電量販店の雄・ヤマダ電機が7日に発表した中間決算を題材に、

ポイントがどう発生(付与)されてきたかを検証してみました。

特にオチはありません。

かつて一度試算したことがありますが、少し計算の前提も変更しており、

今回のほうがより精度が高いと思っております。

以下、2002年度から2005年度の順に4期のポイント関係指標(億円)

を時系列で記載してみます。

各項目の最後の数値は、この9月中間期のものです。

----------------------------------------------------------------------

【用語の定義】

・ポイント関係費用=ポイント販促費+ポイント引当金前期比純増額

・ポイント付与対象売上高=連結売上高×適用率75%

(野村総合研究所「2010年の企業通貨」より)

・推定発生ポイント=ポイント関係費用÷85%

(業界では発生ポイントの85%から90%が使用されるとのこと)

・ポイント付与率=推定発生ポイント÷ポイント除き売上高

------------------------------------------------------------------------

【諸数値・指標(単位:億円,%)】

<02年度から順に。末尾は今上期>

ポイント引当金 76→167→157→140 →156

ポイント引当金繰入 55→91→ 0→ 0 →17

ポイント販促費 230→698→611→757 →407(半期)

ポイント関係費用 286→790→601→739 →424

連結売上高 7,938→9,391→10,024→12,840→6770(半期)

推定ポイント付与対象売上高 5,954→7,043→7,518→9,630→5,078

推定発生ポイント 336→929→707→869→ 499

推定ポイント付与率 5.64%→13.19%→9.40%→9.02%→9.83%

--------------------------------------------------------------------

(簡単なコメント)

このラフな推定によりますと、

ポイント付与率、例えば売価10000円に付す平均ポイントは、

前期が902円だったのが、今上期983円まで引き上げたってことに

なります。

比率の差をとりますと、0.81ポイント。

何だ、大したこと無いじゃないか、思われるかもしれませんが、

薄利多売のこの業界。

ヤマダ電機でも経常利益率は4.9%。それなりに重要度は大きいと思います。

それを裏付けるかのように、販売管理費率は前期は上期及び通期とも18.3%

でしたが、今上期では19.6%まで上昇しております。

推測の域を出ませんが、戦略的にポイント付与率引き上げを実施し、

その影響が出たのかも知れません。

(例えば来店するだけのポイント付与など)

今後の営業政策においてポイントがどう使われていくのか、

そしてこの比率がどう推移していくか、引き続き見ていくことにしましょう。

「ソフトバンクの携帯事業の企業価値もゼロ円」。

事業の証券化をしたため、携帯事業から上がるキャッシュフローは第一義的に

株主が享受することができないためです。

私も同感ですけどね。

この会社は、放って置くのが一番・・・・・・と思いつつも、

ネタが豊富なので無視するワケにもいかない。

悩ましい銘柄ですね。

さて本題。

中間決算シーズンたけなわですが、

家電量販店の雄・ヤマダ電機が7日に発表した中間決算を題材に、

ポイントがどう発生(付与)されてきたかを検証してみました。

特にオチはありません。

かつて一度試算したことがありますが、少し計算の前提も変更しており、

今回のほうがより精度が高いと思っております。

以下、2002年度から2005年度の順に4期のポイント関係指標(億円)

を時系列で記載してみます。

各項目の最後の数値は、この9月中間期のものです。

----------------------------------------------------------------------

【用語の定義】

・ポイント関係費用=ポイント販促費+ポイント引当金前期比純増額

・ポイント付与対象売上高=連結売上高×適用率75%

(野村総合研究所「2010年の企業通貨」より)

・推定発生ポイント=ポイント関係費用÷85%

(業界では発生ポイントの85%から90%が使用されるとのこと)

・ポイント付与率=推定発生ポイント÷ポイント除き売上高

------------------------------------------------------------------------

【諸数値・指標(単位:億円,%)】

<02年度から順に。末尾は今上期>

ポイント引当金 76→167→157→140 →156

ポイント引当金繰入 55→91→ 0→ 0 →17

ポイント販促費 230→698→611→757 →407(半期)

ポイント関係費用 286→790→601→739 →424

連結売上高 7,938→9,391→10,024→12,840→6770(半期)

推定ポイント付与対象売上高 5,954→7,043→7,518→9,630→5,078

推定発生ポイント 336→929→707→869→ 499

推定ポイント付与率 5.64%→13.19%→9.40%→9.02%→9.83%

--------------------------------------------------------------------

(簡単なコメント)

このラフな推定によりますと、

ポイント付与率、例えば売価10000円に付す平均ポイントは、

前期が902円だったのが、今上期983円まで引き上げたってことに

なります。

比率の差をとりますと、0.81ポイント。

何だ、大したこと無いじゃないか、思われるかもしれませんが、

薄利多売のこの業界。

ヤマダ電機でも経常利益率は4.9%。それなりに重要度は大きいと思います。

それを裏付けるかのように、販売管理費率は前期は上期及び通期とも18.3%

でしたが、今上期では19.6%まで上昇しております。

推測の域を出ませんが、戦略的にポイント付与率引き上げを実施し、

その影響が出たのかも知れません。

(例えば来店するだけのポイント付与など)

今後の営業政策においてポイントがどう使われていくのか、

そしてこの比率がどう推移していくか、引き続き見ていくことにしましょう。

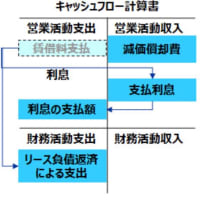

同紙によりますと、

「経営陣の計画では7年で返済する予定だが、

最長期間は13年。それまでに生み出したキャッシュフロー

は株主には帰属しない」ということです。

ですので、「ローン返済を終えた時点で携帯電話事業が

なくならければ、企業価値を計算することは可能」。

以上もご参考ください。